翻訳家 藤井光さんとプリーモ・レーヴィ『周期律』──わたしの仕事と工作舎の本#7

毎回いろいろな方に、ご自分のお仕事と工作舎の本とのかかわりを書いていただくシリーズ「わたしの仕事と工作舎の本」。

今回は翻訳家、アメリカ文学研究者の藤井光さんに、プリーモ・レーヴィの『周期律──元素追想』について寄稿していただきました。

プリーモ・レーヴィ=著 竹山博英=訳

四六判/上製 368頁 定価 本体2,800円+税

『周期律』について

藤井 光

これらは最後の物たちです、と彼女は書いていた。一つまた一つとそれらは消えていき、二度と戻ってきません。私が見た物たち、いまはない物たちのことを、あなたに伝えることはできます。でも、もうその時間もなさそうです。

この文章で、ポール・オースターの『最後の物たちの国で』(柴田元幸訳)は幕を開ける。語り手のアンナ・ブルームが兄を探してある都市に到着してからの日々を綴る手紙という形式で書かれている。物はどんどんなくなり、人は世を去っていき、新しいものは何も生まれない。そんな極限状況でどうにか生き抜こうとするブルームの苦闘が綴られている。

作者オースターによると、アンナ・ブルームが語りかけてくる声が頭のなかでずっと聞こえていたため、それを書きとめるようにして小説はでき上がっていったのだという。1970年代の荒廃したニューヨークや第二次世界大戦中のユダヤ人ゲットーなど、複数の歴史的舞台の要素が混在しているのだとも、作家は語っている。

その小説を、僕は大学の学部の卒業論文で取り上げることにした。当然ながら、あらゆる方面の知識が不足していたためにとうてい納得できるものは書けず、もう少し勉強したいと思って大学院に進学することにした。

オースターはアメリカ生まれの作家だが、小説家となる以前にはさまざまな作家や詩人や画家についてのエッセイを書いていて、それが初期のエッセイやインタビューを集めた『空腹の技法』(柴田元幸訳)に収録されている。オースターが取り上げるのはユダヤ系が多く、チャールズ・レズニコフ(詩人、1894-1976)やローラ・ライディング(1901-1991、詩人)、フランツ・カフカ(1883-1924)やパウル・ツェラン(1920-1970)、エドモン・ジャベス(1912-1991)などがいる。特に、ホロコーストに関連するツェランやジャベスの作品について論じる文章は、『最後の物たちの国で』にも通じるような切迫感に貫かれている。1970年代をもっぱら詩人として過ごし、言語が抱える限界を詩のなかに書きつけていたオースターにとって、ホロコーストという出来事を言語でいかに語れるのかと問うた書き手たちは、特別な意味を持っていたのだろう。

それをひとつのきっかけにして、僕はユダヤ系作家たちによるホロコースト文学を読んでいった。大学の図書館の所蔵は限られていたので、英語版を買って読むことが多かった。エリ・ヴィーゼル(『夜』)、タデウシュ・ボロフスキ(『皆さま、ガス室へどうぞ』)といった作家たちと並んで、どこかの時点で僕はプリーモ・レーヴィを読み始めた。『これが人間か』と『休戦』が英訳版で一冊になっていたのを最初に読んだのだと思う。

どの作家の語りにも打ちのめされたが、レーヴィにはとくに惹かれるものがあった。レーヴィが自分の身に降りかかった巨大な暴力という出来事を振り返るときには、自分を客観視して、ときには突き放すように観察し分析する独特の距離感がある。そこに、友情なり愛情なりといった、ときに甘くときに苦い感傷がふと入り込む瞬間が、レーヴィの魅力をよく伝えている。

レーヴィの文章について僕が持つその印象は、『周期律』(竹山博英訳)によるところが大きいかもしれない。知的な誠実さと自由闊達さが絶妙に交錯するこの一冊にのめり込み、最後の一行を読み終えたとき、僕はたしかに、文学がもたらす奇跡に触れたと思った。その印象はいまでも変わらない。

イタリアのピエモンテ州に根を下ろした先祖たち、トリーノ大学での化学の勉強と友人との出会い、卒業後に舞い込んだいくつかの仕事、そしてパルチザンへの参加、収容所での最後の日々、戦後にふとよみがえる過去の記憶。レーヴィの人生のさまざまな局面が、それぞれ元素に託して語られる。ばらばらのエピソードはそのままに、一冊の本としてまとめるそのデザインは、とても魅力的だ(僕は事典などの無味乾燥な形式から物語を立ち上げるタイプの作品に弱い)。

最初の「アルゴン」では、祖先のさまざまな人びとが魅力あるエピソードとともに紹介されていき、最後に「私」がそこに登場する。そうしてバトンを受け取ったレーヴィは、ファシスト勢力が台頭する時代を生きることになる。人種法の成立による、ユダヤ人のイタリア社会での孤立と、それとは無縁の化学の世界という、当初に提示されていた対比は、しだいに成立しなくなっていく。

街角、大学の教室、山岳。若き日のレーヴィの世界は人との出会いによって開かれていく。でも、そのみずみずしい感覚には、破壊と喪失の予感がつきまとってもいる。反ファシズム運動に身を投じて殺されてしまった友人サンドロについて、レーヴィはこう書きつけている。

今では、ある人物を言葉で覆い尽くし、本の中で生き返らせるのは、見こみのない企てであることはわかっている。特にサンドロのような人物は。語るべきでも、記念碑を立てるべき人物でもなかった。彼は記念碑をあざ笑っていた。彼は徹頭徹尾行動の人で、それが終わってしまえば、何も残らなかった。まさに言葉以外は、何も。

レーヴィがかつて生きた世界は、戦争と虐殺によってまるごと失われてしまった。その世界が確かにあり、その人物が確かに生きたのだと示すための手段は、言葉しか残っていないのだ。しかし、その言葉もまた、いつ失われてしまってもおかしくない。

元素と言葉。世界がそのふたつで成り立っているのだとすれば、言葉はいかにも脆い存在であるように思える。

ただし、思わぬ形で言葉が生き残っていることもある。レーヴィが20代で書いた物語である「鉛」と「水銀」のふたつが、この本には収められている。戦後、数十年ぶりに、もう失われてしまったと思ったその二作品が偶然出てきたのだという。

みずからの過去を振り返るときの、どこか諦念をにじませた視線が本全体を貫いているなかで、「鉛」と「水銀」は、若き書き手による習作という色彩が濃い。その二つを、どうしてレーヴィはそのまま『周期律』のなかに組み込むことにしたのか、僕は初読のときにはよくわからなかった。

いまになって、この本において、「鉛」と「水銀」がかつて書かれたままの形で収録されていることが決定的に重要なのだとわかる。それは物語を書いたかつての自分を、自分がそのとき生きていた時間を、忘却から救い出そうとする試みでもあったのだろう。みずからが過去に書いた言葉を変えずに残すことは、ある意味では倫理的な選択だったのだ。

言葉はいともたやすく過去を操作できてしまう。アウシュヴィッツで出会ったドイツ人博士と、戦後に偶然仕事上の手紙のやりとりをすることになったくだりを語る「ヴァナディウム」は、その危険を示している。その博士がレーヴィと対面することを望み、「過去の克服」について語る言葉について、レーヴィは、実際には過去を脚色することでみずからの良心との折り合いをつけようとしているのだ、つまりは「過去に暴行を加える」行為なのだと端的に指摘する。過去を都合よく変えることなく、あくまで観察し分析する、それをみずからに課したレーヴィの重荷はいかほどだっただろう。

その直後に置かれた「炭素」の、意表を突くような軽やかな語りが、『周期律』の締めくくりとなる。なにしろ、ここでのレーヴィは、ある炭素の来歴を1840年から現在まで語ってみせるのだ。長い旅を経てぶどうの一部となり、ぶどう酒のなかに入り、そこからまた旅をしてレバノン杉の一部になり、虫に食われたあと空中を浮遊して1960年まで地球を三周し、やがてこの物語を語っているレーヴィの体内に取り込まれる……。

このまったく気ままな話が、真実であることは証明できる。私は無数の異なった話を語れるが、それはみな真実なのだ。移行の性質、その順序、日時、すべてが文字通り真実である。原子の数は途方もなく多いから、その物語が、気まぐれに考え出したどんな話とも一致するような原子は、常に見つかるだろう。

もっとも軽やかな想像力に身を任せるときであっても、そうして書きつける言葉が世界の一部であるという責任から逃れはしない。作家レーヴィがユーモアまじりにそう宣言する言葉によって、「炭素」の物語、そして『周期律』という本は閉じられる。

藤井 光

1980年大阪生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科准教授。おもな訳書に、D・ジョンソン『煙の樹』、A・ドーア『すべての見えない光』、N・ドルナソ『サブリナ』、C・ホワイトヘッド『ニッケル・ボーイズ』など多数。河出書房新社より、リフアト・アル=アルイール編『私が死なねばならぬなら 21世紀パレスチナ短編集』が2024年11月刊行予定。

『周期律』とプリーモ・レーヴィについて──工作舎より

『周期律』の原書(原題:Il sistema periodico)は1975年にイタリアで刊行されました。日本語版は、1992年に竹山博英さんの翻訳によって工作舎から刊行。初版は「プラネタリー クラシクス」という海外文学シリーズのなかの一冊でした。その後、プリーモ・レーヴィ没後30年目にあたる2017年に新装版として復刊。2024年に2刷を行ない、多くの方に読み継がれています。

藤井光さんのようにホロコースト文学の文脈からレーヴィの著作をたどって『周期律』を読まれた方もいれば、自然科学と文学性の融合に惹かれて手に取り、そこからレーヴィと歴史的背景を知った方もおられるでしょう。

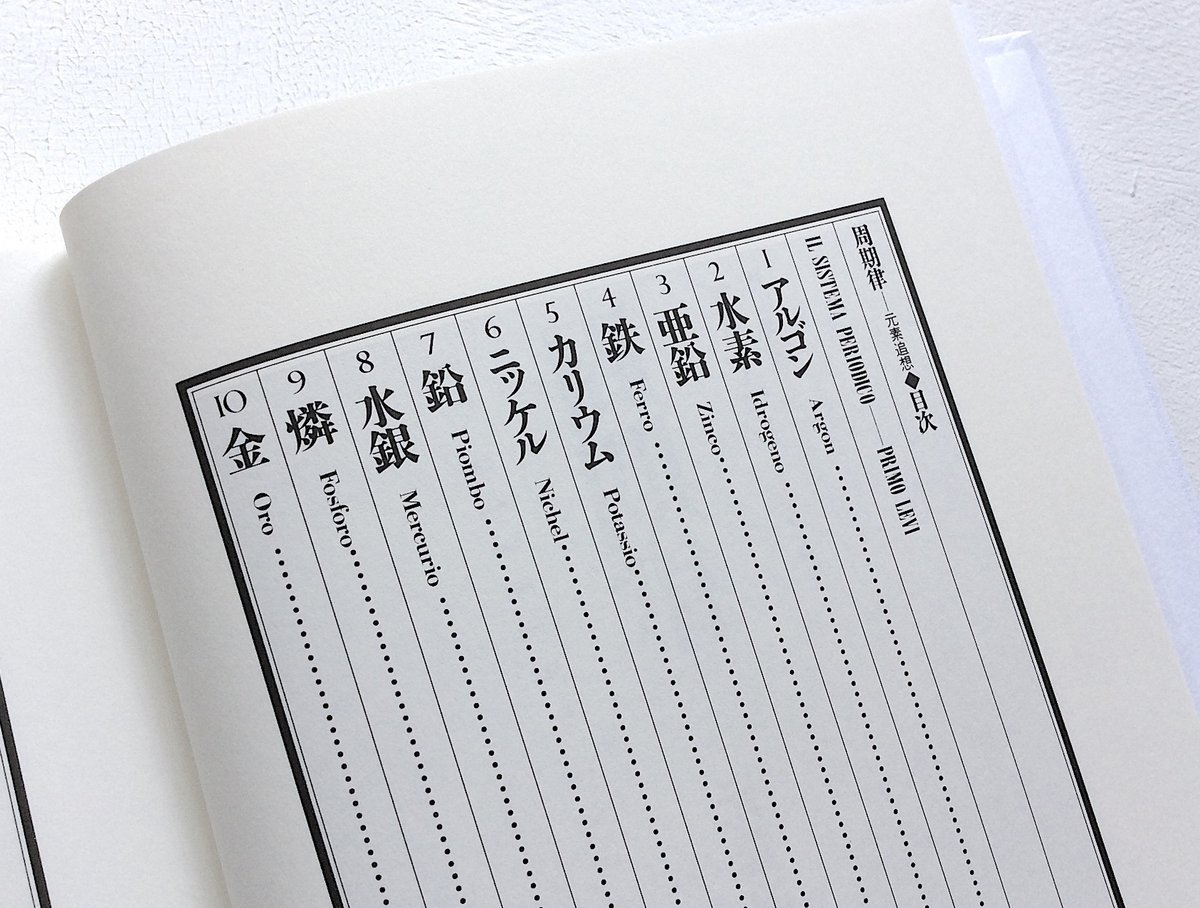

21の元素名を表題にした短編集『周期律』は、ひとつひとつ趣の違う物語でありながら、化学者でありイタリアで生まれ育ったユダヤ人であったレーヴィの半生が浮かび上がってくる自伝的作品です。ぜひ、お好きな元素から読み進めてみてください。

レーヴィは晩年、『今でなければいつ』という長編小説を発表しました。物語の終盤、ドイツ軍とのゲリラ戦を生きぬいたユダヤ人たちはイタリアのミラノにたどりつきます。そして彼らのうち、帰る場所のない何人かが、ミラノのユダヤ機関を頼ってパレスチナへ移住する道を選びます。

文学者の徐京植さんは、この『今でなければいつ』と、パレスチナ人作家ガッサーン・カナファーニーの『ハイファに戻って』との歴史的接点を指摘しています。『ハイファに戻って』に登場するユダヤ人夫婦も、ミラノのユダヤ機関の保護のもとに、イスラエル占領下のハイファに移り住んだという設定だからです。

つまりユダヤ人であるプリーモ・レーヴィの書いたその凄まじい物語『今でなければいつ』と、パレスチナ人であるカナファーニーの『ハイファに戻って』は、一九四五年から四八年までのミラノという場所を媒介にして、一つの物語のように繋がっている、と私にはイメージされたわけです。

(徐京植『「民族」を読む』125頁)

『ハイファに戻って』を遺したカナファーニーはパレスチナ解放の活動家でもありました。1972年、ダイナマイトによって爆殺されたといいます。

藤井光さんは、2024年11月に河出書房新社から刊行予定の『私が死なねばならぬなら 21世紀パレスチナ短編集』の翻訳を手がけておられます。現代パレスチナを代表する詩人・作家のリフアト・アル=アルイールの編んだ現代パレスチナ作家たちの短編集です。このアル=アルイールも2023年、空爆によって殺害されたとのこと。

「これが人間か、考えてほしい」とレーヴィが訴えた極限の体験。その後に起きた新たな戦争と悲惨。不幸なねじれかたをしながら繋がっていく歴史の上に、今日もなお「これが人間か」と問うべき状況が続いています。

(文責:李)

『周期律』は全国の書店やネット書店でご注文いただけます。

燃やされ、炭素化した本の映像から始まるDANNY JINさんのミュージック・ビデオ「歴史 history」。こちらもぜひご覧ください。映像監督は美術家のほうの藤井光さんです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?