祖父のこと——戦争から遠く離れても

1927(昭和2)年生まれの母方の祖父が大晦日に亡くなった。享年96。群馬県前橋市で数年前まで農業に従事していた祖父の家には、私が進学のため上京するまで、お盆、お正月の年2回遊びに行くのが恒例となっていて、それに限らず、ある時期までは、(祖父は理容師ということではないのだが)髪を切ってもらうなど、かわいがってもらったものだった。

お盆に、祖父は戦争の話をよくした。10代の頃、申し訳ないが興味をもてなかったその話は、大学で戦争画についての講義を受けてから、次第に関心を抱くようになり、20代になってからは、どのような体験だったのか私から尋ねることもしばしばだった。だが、戦争画の作品集があるから、持ってこようかと祖父に聞いたとき、そういうものはいいと言われたことを思い出す。自分の考えの浅はかさに今さらながら反省を覚えるが、祖父にとってみれば、絵にあらわされたものではない、自身の体験としての戦争が現実としてあり、それは絵に代替できるものではなかったということだったのだと思う。成人してからは、ビールや日本酒を一緒に飲みながら聞くことも多く、お酒の強くない小柄の祖父は、終盤、顔を真っ赤にして、眠そうにしながら(いつのまにか寝てしまうこともあった)、しばしば同じ話を繰り返し、戦争というものの愚かさと、いま、平和な時代であることの尊さを、昔を思い出しながら、反芻しているかのようだった。飲んでない状態でほとんど聞いた覚えがないのは、記憶違いか、あるいは、飲まなければしようと思わない話だったのかもしれない。

私はその話を事細かに覚えているわけではないが、当初、祖父の話にも戦争一般の話にも距離を感じながら、戦争画という美術史上の問題を知ることによって接近し、けれども、祖父の話は歴史ではなく現実としての戦争であって、個人の生がどうしようもなく大きな歴史とわかちがたくなってしまったときの、寄って立つ場所というものについて考えさせられる。

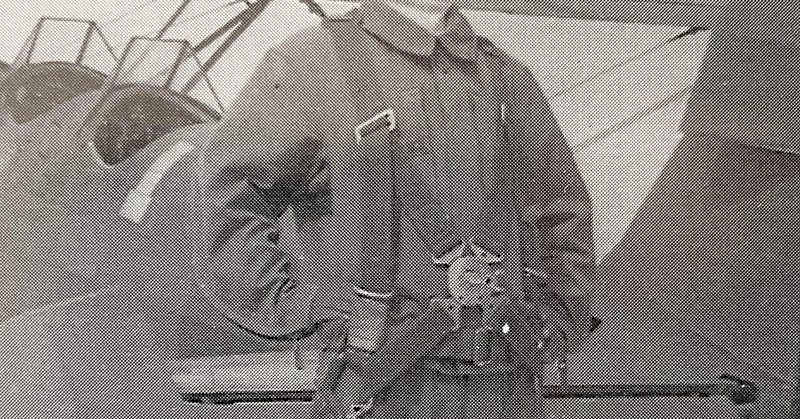

30年前の1993年9月20日発行『日本農業新聞』の、読者投稿によるものと思える「連載コーナー「思い出の一枚」に、飛行服を着て、両手を腰にあててポーズをとる祖父の姿とともに、記名でこの文章が載る。

命をかけたわが青春時代

昭和十九年四月、十七歳の時、陸軍特別幹部候補生操縦の一期生として九州大刀洗陸軍飛行学校に入校しました。毎日厳しい地上訓練も終わり、次に飛行教育隊に転属しました。

練習機はミカン色(敵性語ということでオレンジ色とは言いません)の通称「赤トンボ」です。あこがれの大空ではありましたが、生と死紙一重の猛訓練で、事故も多発しました。

一機は離着時に墜落し、生徒は死亡、教官は助かりましたが退院後、生徒を殉職させてしまった自責の思いにかられ、当時としてはだれも持っていなかった写真機を購入、私たちの訓練している晴れ姿を写してくれました。その後、燃料不足から練習中止、内地に帰りましたが、私の教官も写真を撮ってくれた教官も特攻隊として南の海に散華しました。私には一つの目標に命をかけて一直線に突き進んだ懐かしい青春時代を思い起こす写真です。

激動の昭和も終わり平成の世の中、今は四人の孫に囲まれ、まだまだ現役で農作業に従事しています。

吉沢昭治郎 66歳(群馬県前橋市池端町)

「写真機」が担った役割の、なんて重いことだろう。祖父が17歳、ほぼ半世紀前を懐古して書かれたこの文は、優しく、穏やかで実直な祖父の性格が伝わるものだと思うが、「敵性語」「散華」「一つの目標に命をかけて一直線に突き進んだ」という言葉からは、「青春時代」と呼ばれる頃に戦争が起こってしまっていたこと、そのことは、敗戦から48年が経ってもなお、このような文章を書かせるほど、重く、大きな、忘れがたいものだった。そしてそれが、祖父ひとりにかぎらないことを、いまの私は、数々の記録、証言、表現などによって知っている。時代が先の戦争から遠く離れても、その体験や事象について想像すること、考えること、知ること、そして、語ること/書くこと。その積み重ねの大切さを教えてくれたのは、私の場合は、やはりこの「おじいちゃん」だった。ありがとう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?