「かがみの孤城」連載版から十七年版への大改作を検証

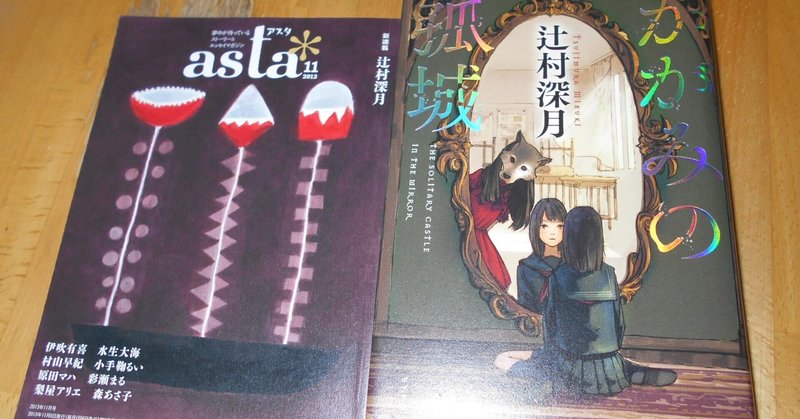

小説『かがみの孤城』(辻村深月作)は、雑誌「asta* 」の二〇一三年一一月号~ 二〇一四年七月号と二〇一四年九月号~二〇一四年一一月号に連載された後、大改訂されて二〇一七年に単行本が出版されたという経緯があります(二〇二一年の文庫版は、二〇一七年版とほぼ同じ)。そして、十七年版での感動的なラストは、連載版にはないばかりか、連載版の内容は、十七年版の結末とは矛盾してしまうものになっています。連載版は、後の十七年版の途中までの内容になっていて、連載は、終了というより中止と言ったほうがよいような終わり方ですが、後の十七年版の内容は、連載版の前半部と矛盾してしまうため、結末に導くためのアイデアを得た作者と編集者が、連載を終了して初めから書き換えるという決断をしたものと思われます。実際、連載版から十七年版への書き換えの内容の主眼は、連載版のうち、十七年版の内容と矛盾する部分の書き換えという内容になっています。その詳細は、『夢の中の第3村-「エヴァンゲリオン」「まどかマギカ」と「かがみの孤城」の芸術論-』(北村正裕著、2022年1月、Kindle版電子書籍)の第二章で検証しているので、それをご覧いただきたいと思いますが、そこでは、『かがみの孤城』の物語のあらすじを各月ごとに確認しながら進めていて、もちろん、『かがみの孤城』の決定的な「ネタバレ」を含むものになってしまうので、小説『かがみの孤城』を未読の方は、『かがみの孤城』(十七年単行本または二十一年文庫版)を先にお読みになってください。そして、それに対して、このページのこの記事では、『かがみの孤城』のラストについての決定的なネタバレを回避しながら、連載版から十七年版への大改訂の一部を紹介し、作者と編集者の大改訂の努力の後を概観してみたいと思います。ここでは、決定的なネタバレを回避する書き方をしますので、『かがみの孤城』未読の方がこのエッセイを先に読んでしまってもかまわないというような文章にするということですが、やはり、小説『かがみの孤城』未読の方には、当然、わからないことが多くなると思います。ですから、小説未読の方には、できるだけ早く、かがみの孤城』(十七年単行本または二十一年文庫版)をお読みになることをおすすめします。そして、その後で、『夢の中の第3村』(北村正裕著、2022年1月、Kindle版電子書籍)第二章をお読みいただきたいと思います。

十七年版のアイデアの中でも、特に重要なのは、「結末」の前提となる「時間のズレ」のアイデアだと思いますが(このくらいのネタバレはやむを得ないでしょう)、単行本になる前に連載された雑誌「asta* 」の二〇一三年一一月号~二〇一四年七月号と二〇一四年九月号~二〇一四年一〇月号を見る限り、連載一一回のうち、第一〇回(「asta* 」二〇一四年九月号)までは、そのアイデアはなかったように思われます。 例えば、十七年版一五九頁(二十一年文庫版では上巻二二一頁)に、こころがスバルに「ねえ、スバルくんって、ハリポタのロンに似てるって言われたことない?」と聞いたとき、スバルが「ハリポタ?」と、まったく話が通じていないというシーンがあり、これは、スバルが、まだ、『ハリー・ポッター』がなかった時代の中学生であることを示す伏線ですが、この場面は、連載版にはなく、十七年版で追加された場面です。一方、連載最終回の第一一回(二〇一四年一〇月号)では、突然、マサムネがフリースクー ルの話題を出して「お前の家の近くにもない? 学校に行かない子供がかようような場所」と、こころに尋ねたとき、アイカ(十七年版のアキに相当)が「知らない」と答え、アキ(連載版のアイカに相当)の時代には、まだ、フリースクールが、広く知られている存在ではなかったということが示唆されていて、作者は、この連載最終回の執筆時点で、当初の想定にはなかったアイデアの採用を決定したということがわかります。さらに、「こころは、自分がなんだか、喜多嶋先生に妙に親しみを覚えていることに気づいた」、「誰かに、似ている気がする。喜多嶋先生くらいの年上の知り合いなんて、ほとんどいないにもかかわらず」という決定的な一節まで登場しています(小説未読の方は、なんのことかわからないでしょうが)。

また、連載最終回で、突然のように、オオカミさまが、「言い忘れていたことがあって」と話しだし、「鍵を使って、”願いの部屋”で願いを叶えた時点で、お前たちは記憶を失う」と、ルールを追加し、「すまんすまん、言うのを忘れてて」、「ごく軽い調子で、彼女が言った」というところで、連載が「終了」となり、「『かがみの孤城』の連載は今回で終了します」と記されています。つまり、十七年版の二二四頁(二十一年文庫版では上巻三一三頁)までで、連載は打ち切られ、十七年版の半分以上は、連載終了後に加筆されたものだということがわかります。

物語の背景を大きく変えたため、最初から書き直す必要があると判断して連載を中止したものと思われますが、十七年版には、結末を意識した新たな伏線が多々加えられていて、その詳細については、『夢の中の第3村』(北村正裕著、2022年1月、Kindle版電子書籍)の第二章で検証していますが、ここでは、その書き換えのうちのいくつかの点について、少しだけ記しておきます。

まず、連載版の記述のうち、新たな物語(十七年版)と矛盾してしまう部分の例ですが、

十七年版四一頁八行目(二十一年文庫版では上巻五七頁七~八行目)に、「ゲーム機っぽい ものを手にしている男の子」という記述があり、これは、後に「マサムネ」と呼ばれる男の 子のことですが、この部分、連載版では、「ゲーム機」ではなく、「スマホを手に何かしている男の子」となっています。このことは、連載版開始時には、この物語に登場する中学生たちが、スマホが普及している時代の中学生であるという想定だったということを意味していると言ってよいでしょう。ところが、連載最終回(第十回、「asta* 」二〇一四年一〇月号)執筆時に年代のズレという設定が決まったため、スマホを知らない中学生も登場していることになり、マサムネがスマホを持っていたら、スバルやアキ(連載版のアイカに相当)が、「それ何?」と尋ねなければ不自然であり、そうなれば、時間のズレのトリックが発覚してしまいます。そのため、時間のズレという設定が決まった連載第十回で連載を打ち切り、最初から書き直す決断がなされたものと思われます。また、こころが二〇〇五年~二〇〇六年の中学生という設定になったため、この新しい設定では、こころも、スマホを知らないはずです。マサムネからスマホを取り上げることは、連載版からの書き換えの中でも重要なポイントのひとつであると言えるでしょう。この書き換えに呼応した書き換えは、他の部分にもあり、例えば、 十七年版五〇頁二〇行目(二十一年文庫版では上巻六二頁三行目)の「ゲーム機をいじっていた男子」は、連載版では、「スマホをいじっていた男の子」となっていたものが書き換えらえたものです。こうした書き換えは、ほんの一例にすぎず、それは、とても小さいことのように思えるかもしれませんが、物語の前提を変えたために生じてしまう矛盾を消すための細かい作業を、作者が丁寧に実行していることがわかります。

スマホの問題に似た書き換えで、もっと細かいところでは、十七年版六九頁一三~一四頁(二十一年文庫版では上巻九六頁一〇~一一行目)に、スバルとマサムネがゲームをやるのに使っている大きなテレビについて、「やたらに大きくて重そうな、そのテレビ画面」という記述がありますが、この部分は、連載版では、「液晶パネルのテレビ画面」となっています。十七年版では、スバルが、一九八四~一九八五年の中学生という設定になったための書き換えであるのは明白です。マサムネが液晶テレビを持ち込んでいたら、 スバルが驚いて、その時点で年代のズレが発覚してしまうので、作者は、スバルに違和感を感じさせないようにしなければならず、そのための書き換えなのでしょう。

リオンがハワイにサッカー留学していることが明かされるのは「八月」の章で、ここで、十七年版では、「ハワイの学校なんて、リオンの家、相当金持ちなんだな。芸能人みたい」というスバルの台詞がありますが、連載版では、ここの台詞は、「中田やカズみたいだ」となっています。サッカーの中田英寿選手が活躍した時代は、十七年版のスバルの中学生時代より後の時代なので、十七年版では、スバルは中田英寿選手を知らないはずということになるので、この書き換えは、避けて通れないところだったということになります。そして、連載版のここの記述は、連載第一〇回(「asta* 」二〇一四年九月号)の時点でも、十七年版のような年代設定のアイデアは、まだ、存在していなかったということの証とも言えると思います。

人物の描写のわずかな表現の変化も見逃せません。

「七月」の章で、こころがアキとフウカに、真田美織に家に押しかけられた事件の話をした場面、こころの頭を撫でながら「偉い。よく、耐えた」と話すアキの描写として、「目が合うと、アキの目がまっすぐ、こころを見ていた。優しく、いたわるように」(十七年版一三三頁、二十一年文 庫版では上巻一八六頁)となっていますが、アキの名がアイカだった連載版では、「目が合うと、透明だったアイカの目がまっすぐ、こころを見ていた。優しくいたわるように」となっていて、十七年版では、「透明だった」という表現が消えたことがわかります。連載版のアイカは、快活で、リーダー的な存在。そして、そのリーダー的な気質が強すぎことが災いしたのか、学校で孤立してしまって悩んでいることがうかがえますが、家庭に深刻な問題を抱えている気配は感じられません。それに対して、十七年版のアキは、家庭で深刻な虐待を受けて追い詰められているという設定に変わったため、それに合わせて、その目の描写から「透明だった」という表現が消えたのではないかと思います。しかし、「まっすぐ、こころを見ていた。 優しくいたわるように」という表現は、十七年版でも変わっていません。

登場人物の名前についても、物語の変更に見合った見直しがなされています。

例えば、十七年版のフウカは、連載版ではタマミでしたが、十七年版では、こころよりも未来の二〇一九年~二〇二〇年の中学生という設定になったため、タマミという名前から、より新しい時代のイメージの名前のフウカに変更になったのかもしれません。結果的に、この変更によって、十七年版の「三月」の章の中に登場する「そのたびに、私、自分が『フウカ』でよかったなって思う」という、印象的な一行が、 美しく響いています。そして、この変更に伴い、連載版の「風科第五中学校」が「雪科第五中学校」に変更になったのだと思います。反対に、十七年版のアキは、連載版ではアイカでしたが、彼女は、十七年版では、こころよりも古い時代の中学生ということになったため、アキに変更になったのだと思います。

喜多嶋先生についての記述の変化にも注目したいところです。

喜多嶋先生の「こころちゃんは毎日、闘ってるでしょう?」という言葉は、連載版にはありません。十七年版でのこの言葉は、「八月」に、喜多嶋先生がこころの母親に言ったという「こころちゃんが学校に行けないのは、絶対にこころちゃんのせいじゃないです」という言葉の理由をこころがたずねたことに対する喜多嶋先生の返答ですが、連載版では、質問の元になった喜多嶋先生の言葉が、そもそも存在しません。その連載版では、こころは、喜多嶋先生の訪問に戸惑い、「また、来てもいいかな?」という喜多嶋先生の言葉にも戸惑いますが、「あそこの先生は、聞いてくれたんだよ。オレの話」というウレシノの言葉を思い出して、ようやく、「― はい」と答えます。十七年版では、ここでのウレシノの言葉を思い出す場面はありません。ウレシノのフリースクールの先生が、こころのフリースクールの先生と同じ喜多嶋先生であることが明らかになるのは、「十一月」の章です。また、連載版では、「また、来てもいいかな」という喜多嶋先生の台詞の直後に、「こころと会話が弾まなくても、仕事だから、そう言わなきゃいけないのかもしれない」というこころの考えが記述されていますが、十七年版では削除されています。連載版で、喜多嶋先生が紅茶のティーバッグをこころにプレゼントしたのは、この場面の直後であり、十七年版の「衝撃のラスト」のアイデアは、この瞬間、つまり、喜多嶋先生の紅茶のプレゼントの瞬間に生まれたのではないかと想像してしまいます。実際、喜多嶋先生が紅茶のプレゼントをこころに渡して帰った直後に、「自分が喜多嶋先生に妙に親しみを覚えていることに気づいた。誰かに、似ている気がする。喜多嶋先生くらいの、年上の知り合いなんてほとんど知らないにもかかわらず」という記述が登場していて、ここでは、十七年版のアイデアが想定されているように思いますが、連載版の「九月」の章の途中までは、まだ、喜多嶋先生は、必ずしも、こころにとってかけがえのない支えという位置づけになっているとは言い難いと思うのですが、そうしたこころの喜多嶋先生への不信感が、十七年版では払拭されています。

これに関連して、こころと喜多嶋先生の初対面の場面にも、少し、注目しておきたい記述があります。こころが母親に連れられて初めてフリースクール「心の教室」を訪ねて喜多嶋先生に会ったとき、喜多嶋先生が「安西こころさんは、雪科第五中学校の生徒さんなのね」と話し、こころが「はい」と答えていますが、その後、「私もよ」、「はい」までで、十七年版では、「それ以降、会話が途切れた」と書かれていて、連載版での「それ以上、会話は続かなかった」という記述とほとんど同じで、初対面では、こころと喜多嶋先生が必ずしも打ち解けた関係にはなれなかったことが示されていますが、この「それ以降、会話が途切れた」という十七年版の台詞は、二十一年文庫版では削除されています。『夢の中の第3村』の第三章では、これについて、「十七年版一六頁。『エピローグ』では『私もよ』の後、『私も、雪科第五中の生徒だったの』というアキの台詞が続いていたことが記されており、その台詞の存在等への配慮のためか二十一年文庫版の上巻二二頁では『はい』の後の『それ以降、会話が途切れた』の一文が削除されている」と書きましたが、喜多嶋先生の印象がかならずしもよいものばかりだったと言えなかった連載版の痕跡を消すための文庫版での削除だったのかもしれません。

このとき、緊張していたのは、こころだけではありませんでした。喜多嶋先生も緊張していたのであって、にもかかわらず、喜多嶋先生は、こころを案内し、「中学校に入ったことで急に溶け込めなくなる子は、珍しくないですよ」という、こころにとっては心外なことをこころの母親に話す別の先生の話し声に対して、「毅然と『失礼します』とドアを開ける」ことで、こころに寄り添う姿勢を見せました。「そんな、生ぬるい理由で、行けなくなったわけじゃない」、「この人は、私が何をされたか知らないんだ」(十七年版一九頁、 二十一年文庫版では上巻二七頁)というこころの気持ちを察したかのように、年配の先生に対峙して、こころの味方になりました。そして、この記述が、十七年版への大改訂の大きなヒントになったように思われてなりません。

もうひとつ、書き換えを決めてから登場したアイデアと思われる『七ひきの子やぎ』に関する部分についても、少し、記しておきます。

連載版では、『七ひきの子やぎ』の物語を謎解きに使うというアイデアもなかったようです。

例えば、十七年版単行本の四六頁(二十一年文庫版では上巻五六頁)にある「階段の上には、 部屋ではなく、ただ大時計が置かれた張り出し廊下がある。普通の二階建ての建物とは違っ て、この大時計は時計のところに行くためにだけあるようだ」という部分など、『七ひきの 子やぎ』に関する伏線は、連載版にはまったくありません。東条さんの家に『七ひきの子やぎ』の絵本の原画があるという十七年版二三頁(二十一年文庫版では上巻三二頁)の記述も連載版にはなく、十七年版九七頁(二十一年文庫版では上巻一三五頁)にある「×」マークも、連載版にはありません。

『かがみの孤城』十七年版単行本の物語の魅力を決定的にしている重要なアイ デアは、連載開始時には想定されていなかった要素であり、連載最終回執筆時に作者が得た 時間のズレなどの新しいアイデアを採用すべく、連載を第一一回で終了し、最初から書き直すという作者と編集者の決断が、この傑作誕生の最大の要素だったとも言ってもよいでしょう。

このような、書き換えの検証をすることは、単に、作者と編集者の丁寧な作業の痕跡を確かめるということにとどまらず、文学、芸術の歴史を考える上でも重要なことだと思います。

上記の通り、『かがみの孤城』の作者が時間のズレのアイデアの採用を決めたのは、連載第一一回(「asta*」二〇一四年一〇月号)の執筆時だと考えられます。このアイデアが実を結んだのは十七年の単行本であり、その出版は、アニメ映画『君の名は。』(新海誠監督、二〇一六年)の公開より後ですが、アイデアは、『君の名は。』の公開より前、二〇一四年の時点で決めていたということになり、時間のズレのアイデアを採用して成功した『かがみの孤城』十七年版とアニメ映画『君の名は。』は、ほとんど同時に制作されていたことがわかります。しかも、この二つの作品は、どちらも、アニメ『魔法少女まどか☆マギカ』によってSFやアニメの定番となったパラレルワールドの考え方が土台になっているという点にも注目したいところです。さらに、『君の名は。』が、『魔法少女まどか☆マギカ』と同様にパラレルワールドを創出する物語になっているのに対して、十七年版『かがみの孤城』は、その出現を阻止する物語になっていて、そういう意味では、『魔法少女まどか☆マギカ』とは真逆であり、ある意味で、非常に保守的な物語になっていると言うこともできると思います。こうしたことは、『夢の中の第3村』の第四章で述べていて、そこでは、『かがみの孤城』十七年版と『魔法少女まどか☆マギカ』について、いくつもの場面を取り上げて比較していますので、『かがみの孤城』既読の方は、是非、そちらもご覧いただきたいと思いますが、こうした検証を通して、『かがみの孤城』の特徴が鮮明になってきます。

十七年版『かがみの孤城』の「二月」の章で、マサムネは、「オレたちはたぶん、パラレルワールドの住人同士なんだと思う」と、彼なりの結論を話し、みんながぽかんとした顔でマサムネを見ていると、マサムネは、「ここにいる七人分、世界が分岐してるんだ」、「アニメとか、SF小説とか、お前らほとんど見てねえだろ?」、「SFの世界だと、ドメジャー級の常識に近い考え方だぞ。パラレルワールド」(十七年版三四三頁、二十一年文庫版では下巻七二頁)と発言しており、パラレルワールド(平行世界)が登場するSFアニメ作品のうち、このマサムネの発言が出た二〇一三年ごろに特に人気が出たアニメシリーズ『魔法少女まどか☆マギカ』については、『かがみの孤城』との比較という観点では、是非、取り上げておきたい作品であり、それを実行しているのが、『夢の中の第3村』の第四章です。

マサムネは、十七年版の中では、パラレルワールドの説明をする他、 例えば、「ひとつの学校に、私みたいに学校に行ってない子って今こんなにいるの?」と疑問に思っていたという安西こころが、マサムネのパラレルワールド説が出た時に、「世界が違うってことなら納得できる」(十七年版三五五頁、二十一年文庫版では下巻八九頁)と発言したとき、マサムネは、「何人行ってなくてもオレは別に驚かなねーけど?」と、異議を唱え、「なんか、そうやって欠席多かったりすると、大人とかは何かこの学年とかクラスに問題があるってすぐに分析しようとするんだろうけど。そんなの、休みたい個人が二人いただけっていう個別の問題だと思うんだよな。オレ嫌い、そういう世代とか社会背景とかで不登校とかいじめ分析する傾向」と発言していて、他の登場人物たちと一味違う発言をして、こうした後半のマサムネの発言には、「分析」ではなく、ひとりひとりの事情を尊重しようとする作者の姿勢が反映されていると見ることもできるでしょう。そして、マサムネという名前は、連載版でも同じなのですが、十七年版では、「閉城」の章で、「マサムネ」というのは、実は苗字であるということが明らかになり、これは、連載版では想定されていなかったばかりか、十七年版の執筆でも、途中までは想定されていなかったのではないかと思います。

「九月」の時点で、ウレシノの話がきっかけでフリー スクールの話題になったときには、「子どもが学校に行かなくなった、っつって混乱した親がまず最初に駆け込むんだよな。そういう、民間の支援団体のとこに。オレが通ってた学校の近くにもあるけど、うちなんかはドライだから『マサムネはこんなとこ、きっと行かないよね』って一言言われて終わり」と発言していて、マサムネの親が、フリースクールに対しても冷めた目で見ていることがうかがえ、この記述は、連載版から十七年版にそのまま引き継がれていますが、もし、この時点で、「マサムネ」というのが苗字であると決めていたのであれば、実際には、親がマサムネのことを「マサムネ」と呼ぶことはないでしょう。『夢の中の第3村』の第三章には、「『マサムネはこんなとこ、きっと行かないよね』という親の台詞の紹介は、マサムネが、ファーストネームを隠すためにアレンジしながら紹介したものだと考えないといけないだろう」と記しましたが、読者としては、そのように考えないと整合性がとれなくなってしまいます。最終段階での小さな書き換えで、整合性が危うくなってしまうこともあるということだと思いますが、こうした小さい問題点はあるものの、『かがみの孤城』十七年版には、『夢の中の第3村』の第二章に記したように、非常に精密な書き換え作業の跡が随所に見られます。

「五月」の時点で、城の期限が年度末いっぱいの三月三十一日ではなく三月三十日であることについて、リオンが“オオカミさま”に、「三月三十日ってのは、間違いじゃない?」(十七年版五〇頁、二十一年文庫版上巻六九頁)と確認し、後に、十七年版の「閉城」の章で、リオンが、三月三十日が姉の命日であることなどから“オオカミさま”の正体に気づいていたことが判明しますが、この確認の台詞は連載版にもあり、このことから、後に明かされる“オオカミさま” の正体とリオンが城に招かれた事情は、執筆開始時から考えられていた可能性が高いように思えますが、「六月」の時点で、十七年版では、リオンが来るのが「いつも夕方」(十七年版八九頁一五行目、二十一年文庫 版では上巻一二四頁一〇行目のスバルの台詞)となっているのに対して、連載版では、「朝か夕方」となっていて、このことは、連載開始時点では、リオンの時差の設定が確定していなかったという可能性を示すものとも言えるだろうと思います。

「六月」の時点で、こころがリオンの腕時計を見たとき、リオンが自分の時計を隠すように、廊下の先を指さして「あっちに時計あるよ」と言う場面がありますが、この場面は、連載版にはなく、十七年版で追加されたものです。十七年版では、時差についての伏線として、この場面が追加されたと思われます。連載版でも、「五月」の段階で、オオカミさまは「日本時間」という言葉を使ってはいましたが、連載版の「六月」までの記述では、 時差の設定は確定的とは言えないだろうと思います。リオンがハワイ在住であることが明かされるのは、「八月」です。「五月」の「日本時間」という言葉については、むしろ、作者自身にとって、「八月」の時差の導入のアイデアのヒントになった可能性を否定できないように思います。つまり、リオンがサッカー留学している中学生というアイデアはかなり早い段階で決まっていたとしても、その留学先がハワイであるということまでは執筆開始時では決まっておらず、「八月」の章で明かされるまでのどこかの時点で決まったことなのではないかと思います。

鏡の城が、病気に亡くなった少女「オオカミさま」によって作られたものだというアイデアや、リオンとオオカミさまの関係については、かなり早い時期から考えられていたのかもしれませんが、オオカミさまによって作られた鏡の城が、彼女が両親から贈られたドールハウスをモデルにして作られているということは、連載版の時点では想定されていなかったのかもしれません。

「六月」の章、十七年版九六頁一七行目(二十一年文庫版では上巻一三四頁一三行目)に、城に「ガスも水道も来てない」とありますが、連載版では「電気も水道もきてない」となっています。連載版と違 って、十七年版では、城には、電気だけは来ていることに設定が変更されていて、これは、「閉城」の章で明かされる城の秘密、すなわち、城が、オオカミさまが両親からもらったドールハウスをモデルとしてできているという設定との整合性をとるために必要な変更だったのでしょう。ドールハウスには水道はありませんが、豆電球で明かりは灯るわけですから。

そして、鏡の城のモデルが病床のオオカミさまが両親からもらったドールハウスであったということになると、そこから、また、新しい想像が膨らみます。つまり、オオカミさまの衣装も、ドールハウスの人形たちの衣装がモデルになっていたのではないかということです。

「十二月」の章の中のクリスマスパーティーの場面で、リオンがオオカミさまに小さな包み のプレゼントを渡す場面がありますが、リオンは、オオカミさまに何をプレゼントしたのでしょうか? 十七年版では何度もドレスを変えて登場しているオオカさまですから、彼女へのプレゼントはドレスでしょうか? しかし、「小さな包み」となると、ドレスだったとしても、ドールハウスの人形用のドレスなのかもしれません? 鏡の城は、オオカミさまが クリスマスにもらったドールハウスがモデルになっているということを考えると、ドールハウスの人形のドレスは、鏡の城では、オオカミさまが着るドレスになるのかもしれません。 「三月」から「閉城」の章にかけて、一度、ボロボロになったオオカミさまのドレスが、鏡 の城の最後の日に、新品同様のきれいなものに戻る場面があり、想像をかきたてられます。オオカミさまは、リオンから贈られたドレス(もともとはドールハウスの人形のためのもの)を城での最後の衣装として着るため、この場面までとっておいたのかもしれません。

『かつくら』vol25 (2018冬)に掲載されているインタビューの中で、作者の辻村さんは、「細かなところでの設定の調整というのはできていなくて、実はその部分にとても時間がかかると覚悟していたんですが、担当さんの熱意のおかげでそれもなんとかなって」、 「筋道が通る奇跡のような設定を探し出してくれて、すごく心強かったし、助かりました」 (四六頁)と語っていて、書き換えに関しての編集者の貢献が大きかったようです。雑誌連載版と単行本の内容にこれほど大きな違いがある作品も珍しいと思いますが、この大改訂があればこその『かがみの孤城』だと言えるでしょう。

「敵を欺くには味方から」という言葉がありますが、『かがみの孤城』の場合、「九月」の章までに関しては、十七年版単行本出版のさいに書き直され、伏線もはいっているとはいえ、連載時には、作者でさえ結末を知らないわけですから、ラストで読者が意表を突かれるのも無理はないでしょう。そういう意味では、決定的なアイデアが創作の途中で生まれたということが、この作品に関しては、よい方向に働いていると言えるかもしれません。

〔付記〕

『夢の中の第3村』(北村正裕著、2022年1月、Kindle版電子書籍)は、小説『かがみの孤城』と、アニメ『エヴァンゲリオン』、『魔法少女まどか☆マギカ』について論じる作品論で、第二章で、『かがみの孤城』の連載版から十七年版単行本への大改作についての詳細な検証をしています。第三章では、『かがみの孤城』を、学校で傷つけられた子どもたちとフリースクールの時価軸という視点で論じます。さらに、第四章では、小説『かがみの孤城』とアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』を比較しながら両者の特徴について考え、さらに、第一章と第五章では、物語そのものが孤独な少年少女たちの居場所であるという点でも『かがみの孤城』との親和性の高いアニメ『エヴァンゲリオン』について、特に、シリーズ完結編である『シン・エヴァンゲリオン劇場版』にスポットを当てて論じています。『エヴァンゲリオン』や『まどかマギカ』と違って、『かがみの孤城』は、初読時のラストでの驚きをともなう感動体験が貴重なものですが、『夢の中の第3村』の第二章~第四章を読むと、『かがみの孤城』の決定的なネタバレになってしまうため、その部分を読むのは、小説『かがみの孤城』(単行本または文庫版)を読み切ってからにしてください。

『夢の中の第3村』(北村正裕著、2022年1月、Kindle版電子書籍)商品ページURL(Amazon)

https://www.amazon.co.jp/dp/B09PMMW9HS/

【22年11月12日追記】

22年1月に電子出版した『夢の中の第3村』の内容を再構成したものが、『「かがみの孤城」奇跡のラストの誕生』の書名で、12月に彩流社から出版されることになりました。

小説『かがみの孤城』(辻村深月作)を読み終えた方で、その奇跡のようなラストの誕生の背景について興味持たれた方には、是非、お読みいただきたいと思います。

彩流社の情報ページ

https://www.sairyusha.co.jp/book/b10025211.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?