低音ボイスのメロディ

ねぇ・・・

硬い壁のような背中に、声をかける。

返事はない。

ねえ。

ボリュームを上げたから、今度は聞こえたはず。

...反応なし。

ねーえっ!!

思いっきり、お腹の底から声を絞り出す。

のそりと壁が動いて、耳を完全に覆っていたイヤーマフの親戚のような黒くてゴツい物体を、頭から外した。いや、首回りへ移動させただけか。

「な~に?なんか言った?」

平和の象徴のような、のんびりした声。とろんとした目をこちらに向けた。冬眠から覚めたばかりの熊か、キミは!

それでも身体の大部分は、いまだにスクリーンに標準を合わせたまま。画面いっぱいに広がる真四角のブロックだけの世界。山と海らしきものが背中越しに見える。なにが面白いのか全く理解できない。

ときおり笑ったり、ぼそぼそと話したりしてるから、誰かと一緒なんだと思う。だけどヘッドフォンのせいで、相手の声がこちらまで届くことは、ない。

早く話を終わらせて、続きがしたいって思ってるんでしょ。被害妄想のような呟きが頭をよぎる。いや、実はけっこう的を得ているかも。

*

私はさっきから、ジュウジュウと熱を発していた。怒りのマグマが身体のあちこちから沸いてくる。今年の夏は例年以上に猛暑続き。そんな中でも、今日がいちばんの夏日なのは、このイライラのせいだ。きっと。

せっかく二人で日にちを合わせて取った休みなのに。直前になっても、なんの計画もないから疑ってはいたんだ。

自粛続きの時期だから、そんなに遠出はできないけど、ちょっとは夏らしいことがしたかったのに。「河原で夕涼みぐらいしようよ」とか「意外と混んでないらしいよ」とか提案しても、「う~ん」とか「ふ~ん」とか、気のない返事が返ってくるばかりだったし。

家でのんびりするなら、それはそれでいい。でも、同じ空間にいるのに、声すら届かない。触れるのも遠慮したくなるほど、自分の世界に入っている。まるで、見えない膜のようなもので遮られている感覚。こんな休日はごめんだ。

リモートワークが導入されたとはいえ、最近まではお互いプロジェクトの進行が佳境を迎えていたから、二人とも自室に籠ったまま。「おはよう」と「おやすみ」の時に会えればいい方。ようやくひと段落ついて、ほっと一息つきたいのは分かる。

でも、仕事もプライベートもマンションの中だけでは、さすがに息が詰まってくる。陽が高くなってもずっと一緒にいられるのなんて、ホントに久しぶりだというのに。窓の外には青空が広がっているというのに。これではあんまりではないか。

怒るのも無理ないよね。文句言っても許されるよね。着地点の見つからない独り言だけが、ぽとりぽとりと落ちていく。

*

‟昔はよかった”なんて言いたくない。でも、今の暮らしを始める前、正確には2年と4ヶ月ほど前の関係が、ふと懐かしくなる。

時の番人の意地悪かと、勘違いするくらい永遠に感じた、一人ぼっちの夜。さっき会ったばかりなのに光の速さで過ぎ去ってしまう、二人の時間。

バイバイを交わした直後から、もう恋しくなって涙がこぼれそうなのを必死でこらえた、駅のホーム。開閉ドアと座席横の小さな隙間に身体を押し込んで、「次、いつ会える?」とスマホに打ち込む、満員電車の車内。

話しかけたら、すぐに答えてくれる、時差のない会話がしたくて。手を伸ばしたら、すぐに届く、温度のある距離にいたくて。私から、一緒に部屋を借りてみない?と提案したのだ。

「いいねぇ」

今でも変わらない、のんびりとした低音の声で同意したのは、どこのどいつだよ!! ちなみに、その低音に一目惚れ・・・じゃなくて「一耳惚れ」をしたのは他ならぬ、この私だ。

同期のSと昼休みに行った先のレストランで、後ろから聞こえてきた声に、顔もよく見ないまま逆ナンしてしまった。本人もびっくりの肉食ぶりで、Sもあっけにとられていた。

まあ、もともと熊さんタイプが好きだったし、後日改めて会った時も居心地が良かったし、「一耳惚れ」も捨てたもんじゃない。自分で言うのもなんだけど、彼は彼で私のことをけっこう好きでいてくれてる・・・と、思う。きっと・・・。たぶん?

まあ、とにかく彼とは、私の恋愛史上いちばん長く付き合いが続いている。着実に記録を更新中だ。

*

でも、その記録ももうすぐ止まるんじゃないかと、不安がつのる。自分の想いだけが、どんどん大きく育っているんじゃないかと、苦しくなる。

ねえ、こっち向いてよ。

ねえ、なんか話そうよ。

ねえ、どこか行こうよ。

ねぇ・・・

ここのところ、同じ屋根の下にいるのに、別々に暮らしていた時より「キョリ」を感じていた。今も涙がこぼれそうになるのを、ぐっと堪える。泣いてなんかやるもんか。

「なんでもない!!!一生パソコンと仲良くしてれば!!!」

捨て台詞を吐いて、ゆがんだ顔をマスクで覆いかくす。スマホと財布だけ掴み、靴を履くのもそこそこに外に出た。くるっと振り向くと、ぽかんと口を半開きにした彼が、熊の置物のごとく固まっていた。見えないふりをして、玄関のドアを思いっきり勢いよく閉めた。「バタン!!!」と、怒り半分、悲しみ半分の音が廊下に響く。

どこに行くとか何をするとかは、全く考えないまま飛び出してしまった。ドアが閉まったとたん、後悔の気持ちが顔を出す。でも、高ぶった感情はまだ収まっていない。このまま中に逆戻りも、さすがに気まずい。ひとり芝居の道化師だ。

とりあえず心を落ち着けたくて、エレベーターは使わずに、非常階段で降りる。打ちっぱなしのコンクリートで囲まれた空間に、カツン、カツンとヒールの音が響く。最初は耳に刺さるほどの音量で。

でも、3階分の段差を一段一段、降りていくうちに、音の勢いは収まってきた。コン、コン、コンと耳に入るリズムに合わせるように、心が少しずつ静まっていった。

自粛生活でなまった身体と口を覆うマスクのせいで、階段を下りるだけで息が上がってしまう。でも今はそれが、ほどよい疲れになって逆に思考がクリアになってきた。

あーあ、またやっちゃった。イライラを溜め込んで爆発させるのは、私の十八番(おはこ)。呆れてるかな・・・。

階段を降りきる頃には、自分の行動を振り返る余裕も生まれるほどだった。

*

行き止まりのドアを開けると、外の熱気とともに、パアァーっとまばゆい光が差し込んできた。思わず、ぎゅっと目をつむる。真っ暗な視界の中で、虹色の蝶が舞う。

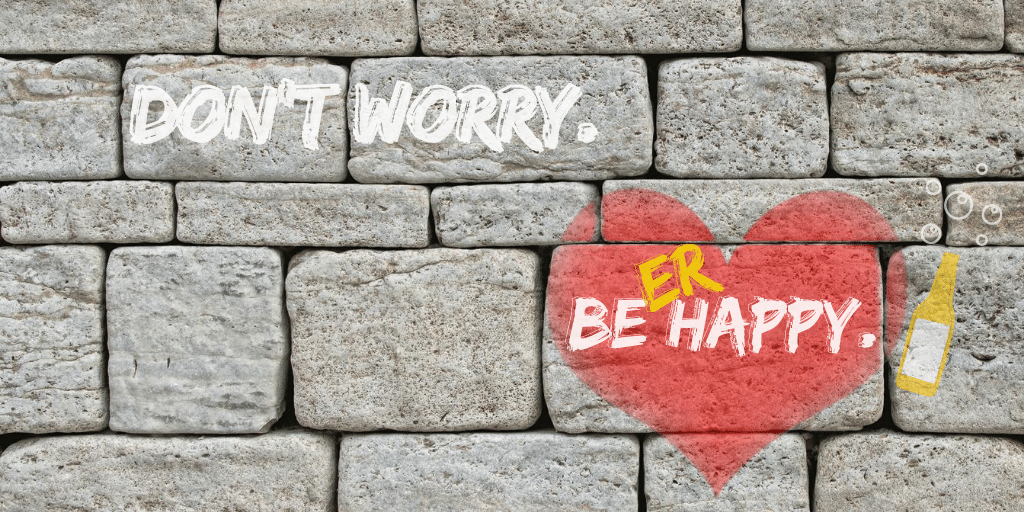

そぉっと目を開けると、向かい側の塀に書かれた落書きが飛び込んできた。

Don't worry. Be happy.(くよくよせずに楽しくやろうぜ)

ふっと、肩の力が抜けた。付き合い始めの頃、よく二人で、このタイトルの曲を聞いていた。Bobby MacFerrinの方。Bob Marleyでも、MONGOL800でもない。

私が仕事でへまをしたり、将来が不安になったりした時に、彼がサビの部分を例の低音ボイスで歌ってくれた。ちょっとだけ照れくさそうに。無口な彼なりに慰めてくれていたのだと思う。今回みたいに感情を爆発させてしまった時は、歌のリズムが気持ちを落ち着かせてくれた。

嬉しいことが起きた時や楽しい気分になった時にも、この曲をリクエストした。彼の声で聴く「Don't worry. Be happy.」が、気分をいっそう引き上げてくれるから。満天の星空の下で、河原を散歩しながら、夕食後のまったりした時間に。このゆったりとした曲が私たちのテーマソングになるのに、そんなに時間はかからなかった。

頭の中で、彼の歌声が聞こえる。ま、イライラしたってくよくよしたって、しょうがないか。彼の気持ちが変わったかどうかなんて分からないし、こんなに天気がいいんだし。彼が家にいたいなら、私だけで出かけたっていっか。ここのところ、例のウィルス騒ぎや仕事のストレスで心に余裕がなくなっていたのかも。ちょっと歩いてリフレッシュしてこよう。

そんなことを思いながら、落書きを横目に歩き出した。自宅マンションの角を曲がり、駅へと向かう。記憶の中の歌声に合わせて、ハミングしながら。

「ドン ウォリー ビー ハッピー♬」

相変わらず、ちょっとだけ音が外れてる。私の記憶力も捨てたもんじゃないな。いつの間にか自然と笑顔がこぼれた。うん、なんか分からないけど、楽しくなってきた。

「ドン ウォリー ビー ハッピー♬」

「ドン ウォリー ビー ハッピー♬」

あれ?なんか歌声がやけにはっきり聞こえる。しかも、頭上から降ってきているような。。。ふと上を見上げると、彼がベランダに身を乗り出して歌ってた。ベランダが狭すぎて、大きな身体をよじ曲げないと上半身ですら外に出せない。なんか窮屈そう。そんな恰好でも頑張って歌っている姿が面白すぎる。いつもより必死な彼に、思わずプッと吹き出してしまった。

あーあ、さっきまで怒ってたのになー。ぜんぜん威力なくなっちゃった。

「すぐ行くから、そこで待ってて」

私の姿を見つけた瞬間、大きな身体を窓から素早く引っ込めたかと思うと、3分も経たずに彼が目の前に立っていた。全力疾走したかのように、ぜいぜい息を吐いて大きく上下させている肩。

取るものもとりあえず出てきたのが目に浮かぶ。足元に、左右ちぐはぐなサンダル。例の黒い「イヤーマフ」は首にかかったまま。DJみたいな恰好だったらまだましだったのに。Tシャツに短パン、顔にはマスクの全然イケてない、私のくまさん。

そんな彼の姿を見たら、なんだかイライラしていたのが馬鹿らしくなってきた。ちょっと滑稽だ。彼も、私も。

「ごめんね」

「うん、ごめん」

お互いに神妙な顔つきで謝る。彼がおもむろに、自分の手をTシャツでごしごし拭いてから、おずおずと伸ばしてきた。その大きな手を、そっと掴む。まだ少ししっとり汗ばんでいる。今の季節には、彼の体温がちょっと暑苦しいなあとこっそり思ってしまった。それでも手を通して「好きだよ」の気持ちが伝わってきた。すなおに嬉しい。けっこう単純だ、私。

*

あのね、寂しかったんだよ。

うん。

久しぶりに二人で過ごしたかったんだよ。

うん。

いっぱい話したいことあったんだよ。

うん。

駅に向かって歩きながら、今まで溜まりにたまっていた気持ちを、ぽつりぽつりと吐き出す。彼は私の手を握ったまま、ただ頷いて聞いている。こういう時に、言い訳もせず、話をさえぎりもせず、ただ話をさせてくれるのが、彼のいいところだ。そんな彼だから、安心して気持ちを爆発させてしまうのかもしれない。こうして受け止めてくれるって分かってるから。

**

高架下にある駅のホームにゆっくりと電車が入ってきた。私たちは橋の欄干にもたれかかって、近くの自販機で買った水を飲みながら、ただ黙ってその電車を眺めていた。電車の後ろに見える線路は、太陽の光を反射させながら青白い空の向こうまで伸びていた。その空も、もうしばらくするとオレンジ色のグラデーションに変わりそうだ。でも、まだ気温は高いまま。ずっと電車の発着を見ている根性はなかった。

日陰を求めて、駅前のアーケード街に移動。小さな売店でアイスを買った。近くのベンチに座って、ただひたすら静かにアイスを食す。そんな大人二人の姿は、はたから見るとどうなんだろう。冷たいものを体内に入れたはずなのに、彼の額からは、まだ汗がぽたぽた垂れている。ハンカチも何も持っていないのが悔やまれる。

*

ねぇ、帰ろうか。

食べ終わった空のカップと木のスプーンを店先のゴミ箱に入れながら、私はそう声をかけた。これ以上、暑さに耐えている彼を見ていたくなかった。それに、階段を下りるのに余計な労力を使って、私の足もさすがに悲鳴を上げ始めていた。早くエアコンの効いた部屋で、思いっきり足を伸ばしたい。だから、どこにも行かずに、私たちの「城」に戻ることにした。

「あ、ちょっと待ってて」

もと来た道を歩き出そうとした私に声をかけると、彼はお店の中に入っていった。狭い店の陳列棚の間を器用にすり抜けながら戻ってきた彼の手には、缶が二つ入った袋がぶら下がっていた。

ビールと酎ハイ。ビールは彼の。酎ハイは、ビールの飲めない私用。家飲みのいつものラインナップ。自粛生活が始まってからは、なんだか飲む気にならなかったから、久しぶりだ。飲みに行くのもいいけど、こんな風に近くのお店で買って、家でまったり乾杯できるのもいい。

袋をガサガサさせながら歩き出した大きな背中を、少しの間立ち止まって見入っていた。すると、なんだかよく分からないけど、身体が小刻みに震える。彼に出会えたのは奇跡。そんな想いが自分の中からじんわりと湧き出てきて、涙がこぼれた。

感情の起伏が激しい私を大きな心で受け止めてくれる人なんて、そうそういない。こんな私、ダメだって思っていたのに、それでも大丈夫なんだって気づかせてくれる人なんて、すごく貴重。聴くだけで気持ちが穏やかになる声なんて、私史上、唯一の重要無形文化財だ。

とかなんとか、私が想いを巡らせていると、彼がくるっと振り返って一言。

「Don’t worry. Beer happy♬だね!」

って、おやじギャグかよ!

一気に力が抜けた。そんなにビールが飲みたいなら、ケースごと買ってあげようか、って言ったら、飛び上がって喜んでいた。その様は、オヤジじゃなくて、まるで子ども。近くを歩いていたおばあさんがびっくりして腰を抜かしそうだったから、やめて・・・。

*

なにはともあれ、こんな風になんでもない日常を過ごしたくて、一緒に住むことにしたんだった。彼の存在が当たり前になりすぎて、自分の要求を通すことに固執しすぎて、二人が一緒にいられる幸せを見過ごしてしまっていた。激しい時代の渦の中で、思考も感情も揺さぶられすぎて、もうすでに「手に入れていたもの」に、気がついていなかった。

オレンジ色の光がななめ横から差し込んで、二人の身体を包みこむ。今日の終わりが近づいてきた。家路を急ぐ人たちの足音が、並んで歩く私たちの横を追い越していく。

低音ボイスのメロディが風に乗って、私たちの周りをそっと撫でる。

Don't worry. Be happy♬

乾杯。

noteというコミュニティの雰囲気がとても心地よく、安心安全の場所だなあって思います。サポートいただいた優しさの種は、noteの街で循環していきますね。