現代語訳【磁石とは何ぞや】今日の科学思想 第7章《大日本文明協会著・1913年/大正2年発行・原著Scientific Ideas Of To-day by Charles R Gibson 1909》

第7章 磁石とは何か

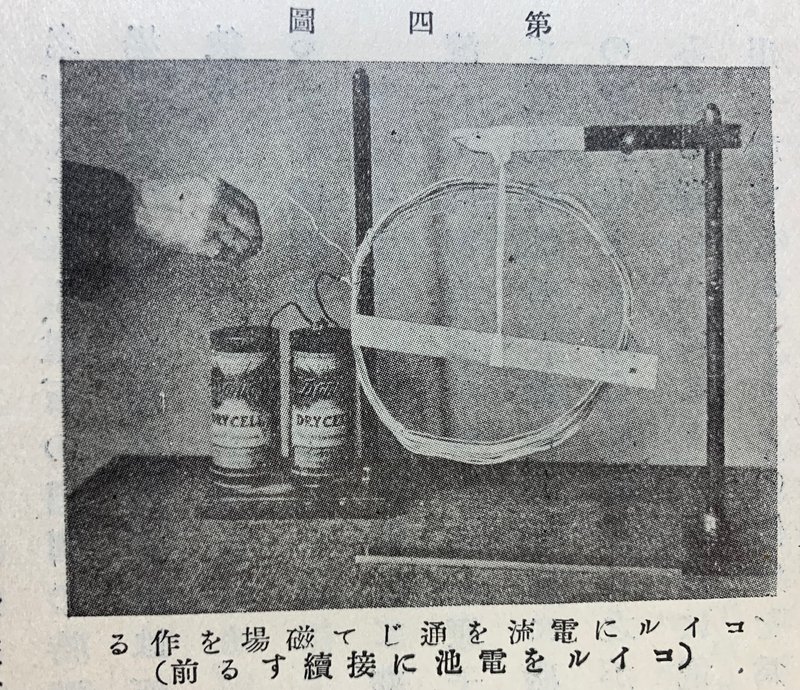

磁石に対して我々が持っている観念は、鉄あるいは鋼鉄が有する特別の性質すなわち他の普通の鉄片を自分の方に吸引する作用に他ならず、しかし第4図・第5図のように、電流が通じているコイルすなわち針金が円形に巻かれているものもまたこの性質を有する。

コイルに電流を通して磁場を作る(コイルを電池に接続する前)

コイルに電流を通じて磁場を作る(コイルを電池に接続した後)

一片の磁石または電流が通じたコイルの周囲が、普通の空間と異なることは誰でも気づくところであろう、すなわちその周囲の領域内に鉄片を置けば、その鉄片は磁石の方に引き寄せられてしまう。ふたつの物体の間に作用が起こるのは、必ず中間の物体の媒介によるものであることは、前章で繰り返し説いた通りであるとすれば、この領域内のいわゆるエーテルが普通の状態を変化させ、ある種の特別の状態にしてしまうということがわかるのである。あの砲煙弾雨・死屍累々たる所が地上の特別の場所であって普通の人が入ることができない場所であるから戦場と名付けられているように、磁石の周囲が特別の空間であることが明らかであるためにこれは磁場と名付けられている。この磁場の空気が何の差異も示さないことによって、磁場を起こすものがかのエーテルであることがわかるのである。ではどういう状況でエーテルが磁場内にあるかを説明しようと思う。

まずコイルに電流が通じることでどのように磁場を作るかといえば、針金に電流が流れるのはつまり電子が針金の原子から原子を飛行して行くことは既に述べた(訳註:当書の別章)通りである。そして電流が流れる際、その周囲に磁場を形造ることは電子説が提起される以前の遠い昔から知られてはいたが、しかしこのことと、普通の磁石が磁力を持つこととの関係を知ることが苦しんだところである。ここでまず仮に、電子の流れによってその周囲のエーテルにある種の作用を起こすものであるとの仮定をし、その次に、磁石が磁場を形成する理由を説明したいと思う。

我々は先立って原子の構造の章において、原子は電子から成り、各電子は惑星のように回転するものであることをわかっているが、つまりは原子の中に極小の電子の流れがあるということである。すなわち各原子は、ひとつの小さなコイルに電流を通していることと違わない。そして普通の鉄片においては、原子の方向が不揃いで混沌としている様子であって、ひとつのコイルの電流の方向が他のコイルの方向と相反するため全体として何らの作用も見せないが、磁石となる鉄片はその各原子の方向が整然とし、従って電流の方向もそれぞれ同じなので、各原子コイルの作用がそれぞれ合わさってひとつの磁場を作るということなのである。

ここで普通の鋼鉄片を磁石によって数回ないし数十回同じ方向に摩擦した時には、その鋼鉄片が新たに磁気を帯びることは一般に知られているところである。これは磁石によって鉄片の各原子が同一の方向に整列させられたことによるのである。種々の事実は分子磁石説すなわち鉄の各分子がひとつの磁石であるとの説を裏付ける。ここでその例を挙げれば、軟鉄(訳註:炭素をほとんど含まない比較的純粋な鉄)を磁石によって摩擦すると、摩擦する間は磁気を帯び、磁石を離した時は全く磁気を失ってしまう。しかし鋼鉄は一度摩擦すると長く磁気を帯びる。これは軟鉄の分子はとても動きやすく、容易に各分子が整列するものの、また元の混沌の状態に復帰するからであり、鋼鉄の分子は動きにくく、一度整列した時は長くその位置を変化させないことによるのである。であるので磁針を常に鋼鉄で作るのはこの理由に他ならない。しかし一度磁気を帯びた鋼鉄も激しく打撃するかまたはこれを赤熱する(訳註:赤くなるまで熱する)時には、その整列が動揺してその磁気を失ってしまう。鋼鉄の磁気が失われるのは通常はこれを赤熱する時なのである。

地球はひとつの巨大な磁石である。なので常に地上にある鉄を磁石にしようとする傾向がある。かつて造船所において鉄張りの船舶を建造しているときに、その締め釘を打つごとに鉄舷(訳註:鉄のふなべり)の磁気が増加するのが見れた。これがどういう理由であるかと言えば、以前に言ったように、磁気を帯びた銅を打った時は、その分子の滑動が自由になって磁気が失われるのと同じように、磁気のない鋼鉄を地磁気の作用のもとに置いて、これを打った時には、鉄の分子の運動が瞬間で円滑になり、地磁気のためにその分子の方向が整列させられ、これによって磁気を帯びるのである。であるならこれを打撃するたびに新たに地球の磁気を感得することによって、そのたびごとに磁力が増加するものとする。鉄器の工作所において職工が鉄棒を激しく打撃する時は、往々にして磁気を帯びることは昔から実際に見られるところであって、その理由はこれに異ならない。

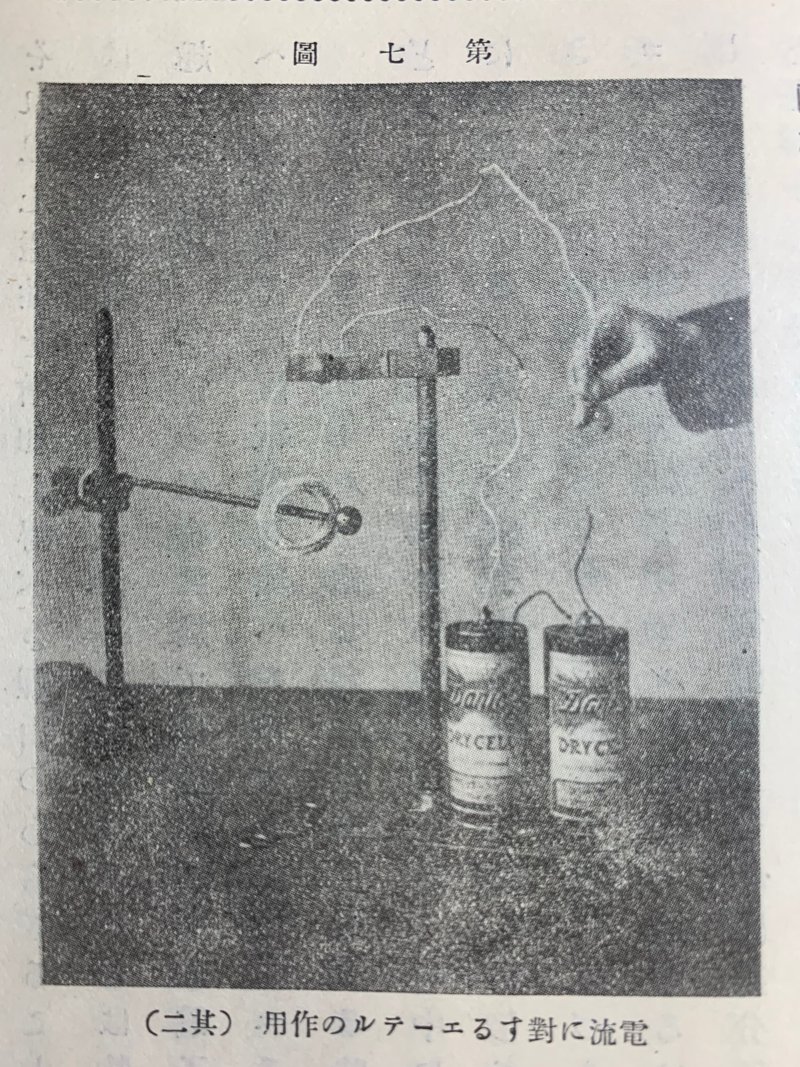

以上の説明によって、我々は磁石に自然と人工との二種類があることを知った。ひとつは地球の磁気によって作られたものであって、地中に存在する磁鉄鉱と称する鉱物はその適例である。また後者はひとつの磁石によって鋼鉄を摩擦し、これに磁石を付与する物である。しかし人工法にはなおいっそう簡単なものがある。これは鋼鉄の周囲にコイルを置いて、これに電流を通す方法である。第5図において、上から掛けた鉄棒が、コイルに電流を通すとコイルの面に直角の位置に至って止まるのを見れる。これは鉄棒内の各分子が有する小さな電流の方向が、外のコイルを流れる電流の方向と同一に整列させられたためである。地球の磁場の中にある船舶が磁石となるのと同じ理屈において、磁石と同じ作用を為すコイルの中にある鉄片もまた磁石となるのである。つまり、一本の火箸をコイルの中に挿入し、コイルに電流を通す時には、火箸は直ちに磁気を帯びて他の鉄片を吸引するのを見るのである。これは火箸の中の無数の分子がその方向に整列して、もって一個の磁石となって鉄を付着させて落とさない。しかし電流を絶った時には、エーテルの作用も同時に止んで鉄は落ちるのである(第6図・7図参照)。

全ての物質の原子は以前に述べたように、電子が運動するものに他ならない。であるならば鉄以外の物質もまた磁性を帯び得ることはもちろんである。ニッケル・コバルトのようにその性質が鉄に類似するものは言うまでもなく、銅・マンガン・アルミニウムなどの金属の合金もまた多少の磁性を持ち得る。しかしその磁性はとても微弱なものであるので、とうてい鉄に比することはできない。全ての物質がみな多少の磁性を有することは精密な実験によって知ることができるが、万物中で鉄は磁性に対して一頭地を抜いて(訳註:他よりもひときわ優れて)強力な磁性を有するものである。鉄のこの特性は鉄の分子中の電子の有様が一種特別であることに起因するものであるといえども、今日においては未だにその詳細を知る故がない。ただ我々がひとつの想像をするのなら、鉄の分子を形成する電子の中で、2つ3つもしくは4つ5つのものが、我が地球を周行する彗星のように特に大きい軌道を疾走するものであって、その運動によって周囲のエーテルに普通の物質以上に強大な刺激と激動とを与えて、その磁性を逞しくするのではあるまいか。各原子はみなこの彗星的な電子を有するとすれば、これらの特別の電子の軌道の方向が整列させられる時には、各原子の磁性がお互いに協力して鉄の全体が一個の磁石となる。この現象を『附磁する』と言う。すなわち附磁とは新たに何かが鉄の中に入るのではなく、元来の鉄の原子の持つ個々の磁力を協和させたに過ぎないのである。

附磁の現象がこのようであることがわかれば、鉄の磁力の強弱は各分子の配列が整っているかいないかによるのであるのも知れるのであって、つまり各原子が完全に整列し終われば、それ以上いかに附磁しようとしても、もはや磁力は最大に達して増加することはないのである。これは遠い以前から実験されてきたところであって、鉄片の附磁性に最大限界があることは明瞭なる事実である。この最大限界は飽和点と名づけられている。この言葉はあまり妥当に意味を伝えない。飽和とは、ある物に他の物を供給して受領者が包容し得る最大限を示すものであって、磁石のように、他から何も与えられない場合には不適当であるのは言うまでもない。読者は以上に説いたところによって、磁性なるものはひとえに原子の中の電子運動の軌道が整列させられた状態のことであって、完全に整列させられ終わるとそれ以上磁性を増加できる理由がないことを知り得たであろう。磁石は鉄の中に何かが入って来るのではないことは、物体が帯電することとは大いに趣が異なっている。帯電の場合においてはある物質から電子を取り、あるいは他から電子を与えて、陽もしくは陰の電気を与えることは以前に述べた(訳註:当書の別章)通りである。

針金を巻いてコイルと為し、これに電流を通す時には、磁石と同一の作用を為すが、その作用はもともとまったく強くない。ここでこのコイルの中に軟鉄の棒を入れた時には、コイルに電流が通じると共に軟鉄全体は磁石となり、そして軟鉄の分子はとても滑動し易いので、それが附磁されるとすぐにその最大限界に近づいてその磁力を逞しくする。なので、コイルの中に軟鉄を入れてコイルに電流を通すのが最も強い磁力を得る方法であって、かつ軟鉄は一度コイルの電流を止めれば、その分子は元の混沌の状態に後戻りして全体として少しも磁性を帯びず、ゆえに電流を断続することによって自由に磁力を得たり失くしたりすることができ、そうして磁力を得ればその周囲にある他の鉄塊を引きつけ、それを失えば引力を失うことによって、ある状態に配置されている鉄塊から出来ている車輪を回転させることができ、電気発動機とはこの理屈を応用したに他ならない。電流でもって軟鉄に磁性を付与したものは電磁石と名付けられている。電磁石においてコイルの中を流れる電流が強いほど、磁力も増すものであるとはいえ、コイル内の鉄棒の有する磁力の最大限に関しては常に不変である。

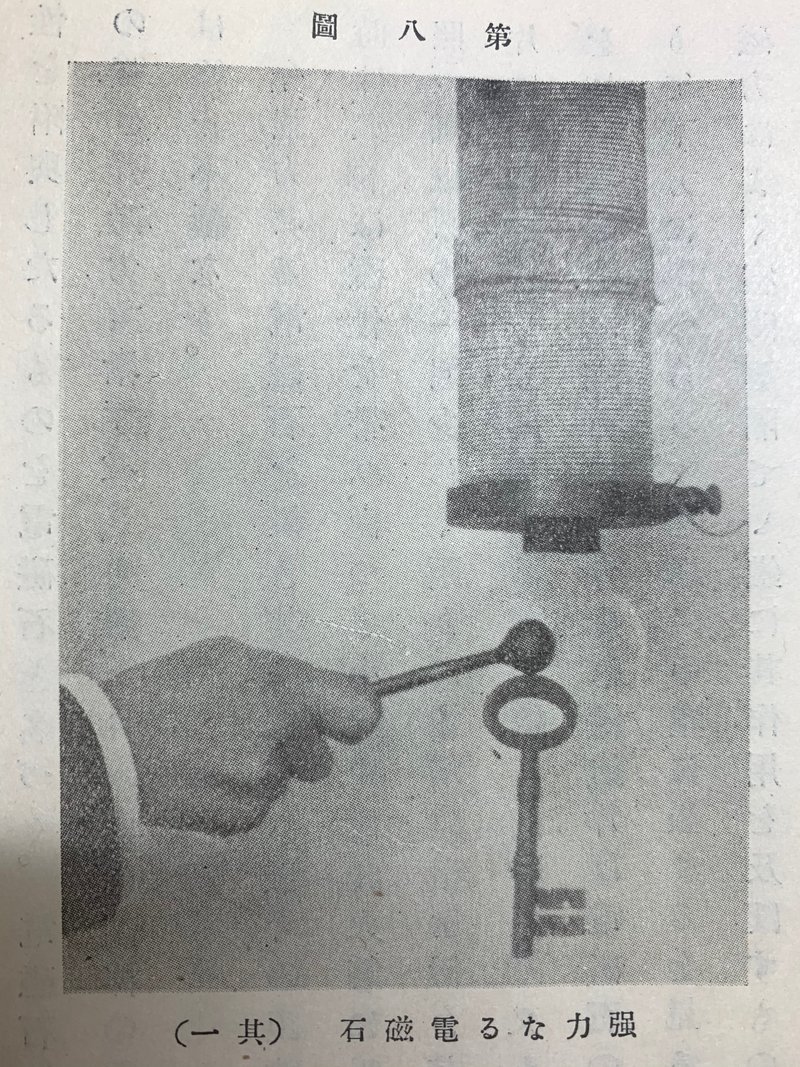

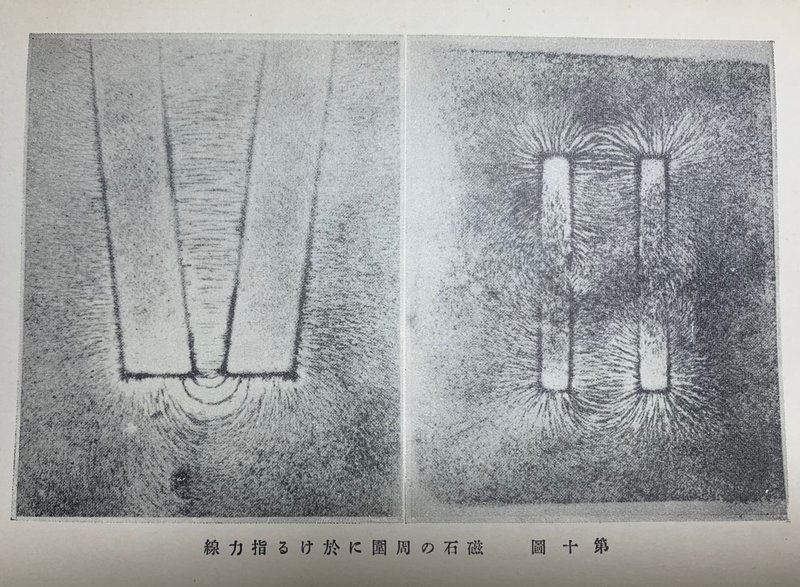

ここで強力な電磁石を設置して、その一端から数寸の距離に一本の鉄の火箸を持って行った時には、火箸は磁性を帯びて、これによって小さな鉄片がこの火箸に吸着するのを見るのであるし(第8図参照)、また電磁石の一端から少し離れたところに指を置いてその下に鉄片を持って行った時には、鉄片は指に付着して落ちないのである(第9図参照)。また小さな鉄片を糸で結んで、糸の一端を持って鉄片を電磁石に近づければ、鉄片は電磁石の方向に引きつけられ、かつ糸によって下方に繋がっていることによって中空に止まるのを見るのである。このように強大な磁力は空間をしっかり隔てて鉄にその作用を及ぼすものである。しかもこれらの実験は真空中において行っても少しも差異が見れないことを鑑みれば、その作用が空気の媒介によるのではないことは言うまでもない。つまり、二つの物の間の作用は、中間物の介在の作用によらないことは無いので、磁石の作用もまた前章で述べたエーテルのひとつの作用によることはほとんど疑うことができない。電子説が出てくるよりずいぶん前に、英国の有名な電気学者ファラデー氏は、磁石の周囲にあるエーテル内すなわち磁場内に指力線というものがあると説いた。この線はその磁石の作用が働く方向を示すものであり、磁場内に置かれた小さな鉄片はこの線の方向に吸引され、その線の密集する箇所はその引力もまた強大であるとする。指力線の現在の方向を実際に知るには、紙の上に鉄の細粉を一面に敷き、紙の下に強い磁石を置いて軽く紙を叩けば、鉄粉は跳ねて、どれもが指力線の方向に配列されるのを見ることができ、したがって鉄粉が行列する形状を見れば、磁石の指力線がどのようであるかを想起することができる。これはもとよりひとつの平面内でのことだが、指力線は全空間に同様に存在することはもちろんであるので、そのうちのひとつの平面内の有様を知れば、全空間の状況をも想像することは難しくない。鉄粉は移動しやすいので、一度配列させられた後、その上に蝋を粉末にし、これを温めて融かして、鉄粉を蝋でもって固着すればその形を保存することができる。第10図に示したのは指力線の一つ二つの例である。この章で説いたところによって、我々は電子の運動によってエーテル内にひとつの刺激動揺を起こすのを見、これを磁石と称した。我々は方向を転換し、電子が新たに運動を開始し、また運動する電子が急激に静止する時に、いかなる影響をエーテルに与えるかを説こうと思う。

(以上、『今日の科学思想』大日本文明協会著・1913年/大正2年発行・原著Scientific Ideas Of To-day by Charles R Gibson 1909・第7章「磁石とは何ぞや」イーフラット訳)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?