廃墟の中で

砂埃が舞う遺跡に銃声が響き、「僕」は音のした方向に意識を向けた。意識を向けながら、「僕」を身体へと馴染ませる過程で幾つかの違和感に気が付く。突然、身体から異物が抜け落ちていくような感覚が頭から足先までを伝う。全身を包む喪失感と、僅かながらの憐憫。誰かの思考が私の中でこだましている。耳を澄ますとその残滓が気味くカラカラと不規則な音を立てて、粘着質な液体をあたりかまわず振り撒いているのがわかる。私の目をがらんどうとなった双眸で見つめ、嘲り笑っている。

そんないつもの「ジレンマ」から意識を引き剥がすと、風に舞う乾燥した空気に混じって、女の声がどこからか聞こえた。建物にぶつかり私まで届くその声は酷く焦燥しているようだ。私にはわかる、彼女は私を呼んでいる。あるいは僕を。視界に移るのは砂にまみれた黄土色の建築物、砂交じりの青空、水たまり、地に伏した雑草、崩壊した壁。知らない風が吹いて、誰かの情景を私に思い出させる。わずかに視界を奪った景色が、彼女の声で上書きされていく。

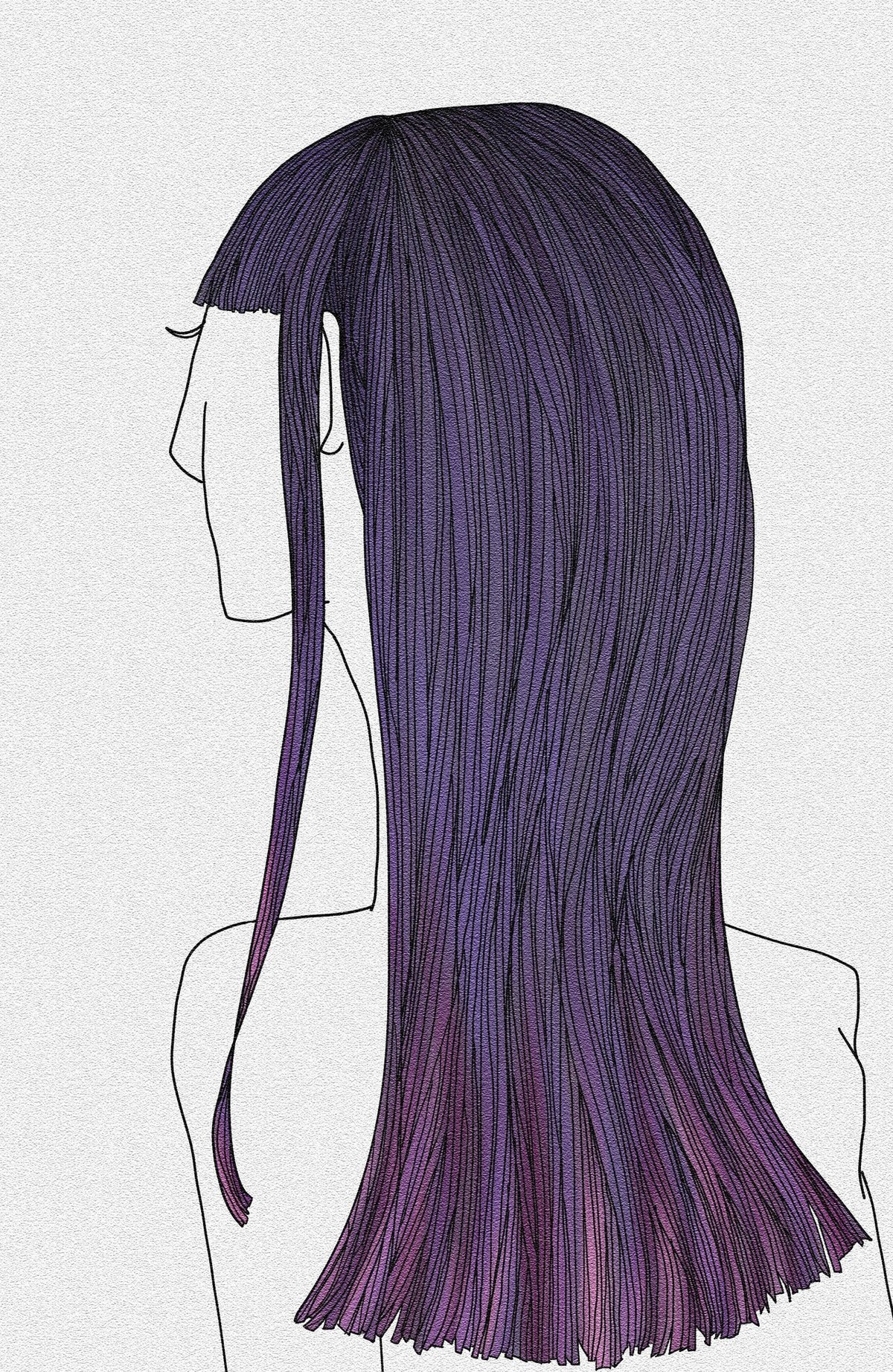

まだ覚束ない頭でぼんやりと状況を確認しながら、私は下に降りるための階段を探した。しかし、どこを見渡してもこのフロアは独立していて、階下へと降りる手段は見当たらない。恐らく崩落した位置に階段があったのだろう。私は通常の方法で目的を達成することを諦めた。幸い建物の崩壊は床にも及んでいるため、そこかしこに穴が開いている。私はその一つから階下へと飛び降りることにした。この身体には落下による衝撃はさして問題がない。生得的な構造が、僕と私とでは異なっている。周囲を窺うと、朽ち果てた幾つかの部屋の壁越しに彼女の赤紫色に鈍く疼く髪が見える。いつ見ても彼女の髪は美しく、この上なく獰猛な彼女の心の内を顕している。

私がこの仕事を始めて、既に5年が経過していた。虚構の中に捨てられた家屋を伝い、現実から非現実へと飛び交うこの仕事は、32歳にもなって現実の中に居場所を見つけることができない私にはちょうど良いもののように感じていた。当初着られるままでいた日々が、いつの間にか身体の中に納まりを見つけていた。手になじみ、いつしか呼吸をしていた。私は一つ一つの仕事に名前を付け、事務所のデスクにファイルしている。並べ方には私なりの規則があるのだが、それは私のような仕事をしているものが既に数える程しか残っていないことから、きっと誰にも理解されることはない。そのうちにここも廃墟となり、廃屋を回る彼らによって最適化される。私が常にそうであるように、家々の細かな差異など見過ごされてしまう。

公的な立場になってからは保険もつき、仕事は増える一方で安定感もあった。退職金も夢のある金額が保証されていた。仕事を始めてから数年後に、私はこの仕事の特異な点に気が付くようになった。「気が付いた」というのは正確ではないが、全て最初から知っていたわけでもない。誰かに諭されるように、仕事をこなすうち身体の中にジワリと広がった実感が、ある日カタチを持って私の前に現れたのだ。

現実からかけ離れた日々は現実とは違った形で、私の現実をありありと鮮明に私自身に突きつけた。それはカラフルなナイフだ。私の知っている世界とは異なる世界の在り方は、より鋭く端的に私を身体から抉り取り、白日の下に晒した。私は仕事を通じて私を喪い、しかしどこか他人行儀に私に寄り添うことになった。当然、私は居心地悪く隣にいる私を恥じたし、その傲慢を目の当たりにして目を覆いたくなったこともあった。互いの口と目を互いの掌で覆うその様はアイロニーに満ち、それを笑う私自身がいることで私は仕事をする人間でいられた。つまり私はそういう人間であったのだが、それはここで語るにはあまりに私事であった。常日頃廃屋を彷徨う私の立場を考えればひどい矛盾であった。

彼女に出会った日の事をまだ覚えている。昼前に目を覚ました私をまず襲ったのは、自分の吐息に含まれるアルコールの残り香だった。深く呼吸をとると前日からの疲労が体のあちらこちらに残っているのがわかった。飲み干したワインボトルを流し台に持っていき、水で洗い流す。水道から流れる水が、緩やかに冷たくなっていく。私はグラスに水を注ぐ。その水を一度捨て、それからもう一度グラスに水を満たすと、私は一息に飲み干した。冷えたグラスが指先を冷やす。

その頃の私は仕事で初めてミスを犯したことで各方面から届いた非難囂々を、事務所のPCで眺めるだけの毎日を過ごしていた。この世界で初めての失敗が生んだ混乱は、失敗した原因を私に求めたところでどうしようもなく、ただ、世界に取り残されてしまった廃墟の在り方を巡って、毎日のように各所で議論が巻き起こっているようだった。その間、廃墟は一寸も動かず、扉の向こう側を秘匿している。古の街を守る巨大な衛兵のように。

私は卵サンドを作りウインナーに熱を加えて膨らませながら、無垢床につま先でリズムを刻む。アルコールの抜けきらない頭の辺境に信号を送る。視界の隅で毛布が引き上げられ、誰かが私のベッドで半身を起こした。水底から浮上した何かが水面を突き破るみたいにして。部屋の中に建ちあがった廃屋を一瞥して、ようやく罪のような意識を私は持つことになった。喉に釣り糸を垂らしたような言い知れない不快感を私は拭えないままでいた。

突如、記憶の向こう側から、少女が壁を突き破り私の足元に転がる。先程まで彼女の立っていたところには土煙が立ち昇り、廃墟の主が蠢いているのがわかる。見えないものを、肌で感じる。私は少女を抱えると、遺跡の壁に向かって走りだす。私の行動に反応が一呼吸遅れたのがわかる。私はそのまま壁を突き破り中空へと躍り出た。ワンテンポ遅れて、私が先程まで立っていたところを何かが埋め尽くしていく。広がった世界から流れ込む情報が心地よい。風が落ちていく私を包み、眼前には一面に続く砂漠が起伏のグラデーションを陰影で表している。少女は涙を流していた。私はその震える頭蓋に触れ、激情を秘めて色づく頭髪に指を通し、撫でる。

赤紫を宿した少女を、私は廃墟から持ち出した。

覚えている、かすかな火花。熱。そしてーーーー。

私たちは落ちていく。自身の身体が震えているのがわかる。罪っていうのは何だろう。祓うこともできず澱み、膿み、痛みと一緒に背負い引き継がなければいけないものだろうか。重い。重いのだ。誰かのために意味があれば続けられると思ったことも、私たちが明日を迎える以上の事にはならないと毎度気が付くだけだ。明日を迎えるためだけに、この軛を私たちが負う必要はあったのだろうか?与えられていることの不条理が、許せないのだ。越えた幾つもの襞が、絡みつき、重なり合って逃げ道を塞ぐ。あの夜からずっと遠くの夜までを月明かりが照らし、私たちをきっと逃さない。

永遠にも思えた落下が終わりを迎える。私は少女を着地の衝撃からかばうように強く抱き寄せる。両足が砂を掴み、跳ね上げる。振動が身体を伝い、私は思わず息を呑む。大丈夫、大丈夫、辛かろうと僕の身体はそういう風にできているのだから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?