願いは忘れてしまったけれど

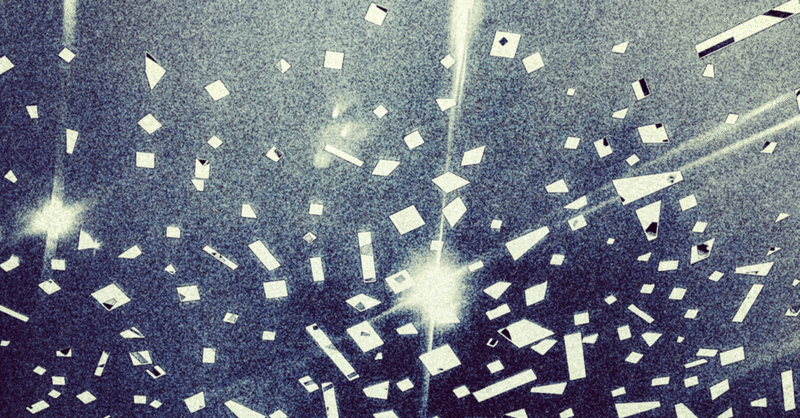

まだ私が幼稚園に通っていたころ、星が数えきれないほど流れた夜があった。2001年、しし座流星群。たくさんの流れ星が、私たちの町の夜空でも見えたそうだ。父も母も口を揃えて「あれはすごかった」と言う。「もう一生あんなの見られないかも」とも。

もしも今ならば、私も目に焼き付けただろう。きっとここにも書くだろう。けれど、私はあの流れ星をひとつも思い出すことができない。心の中で三回唱えたであろう、純粋な願いさえも。

*

私の父は、いつも空のことを考えている。

学生の頃には気象予報士を志していたようで、「試験も途中までは通った」らしい。結局は違う道へと進むことを選んだけれど、それでもやはり空や天気のことには関わっていたいようで、雨雲レーダーの読み方や天気図の書き方を休みの日には教えてくれた。

まだ私が小さかった頃には、夕方散歩に出かけ、ふたりで空を見ながら歩いた。「月がついてくるみたいだね」と言った私に、父は「そうだね」と言って「ふしぎだな~、ふしぎだな~」と口ずさんだ。繋いでいた手の温もりやそのメロディー、暮れ泥む紫色の空は、父と私を繋ぐ大切な思い出だ。

そんな父だからきっと、あの流星群をとても楽しみにしていたのだと思う。私の記憶にも残してやろうと、思ってくれたのだと思う。しかし私はあの降るような光を覚えておくにはたぶん、幼すぎたのだ。確かに見たのかもしれない。寝ていたから見ていないのかもしれない。それすらも分からないほどに、私の記憶は曖昧だ。

しかし「空」以外のことなら、私は不思議なほど覚えている。

私たちはあの夜、ベランダに布団をひいて空を見上げていた。私の右には双子の姉、その隣には父、私の左には母。母のおなかの中には、弟がいた。家族五人で川の字で、星が降る夜空を見上げたのだ。まだ小さかった私には少しだけ重たかった、キティちゃんの柄の布団。身体は温かいのに、ぴんと冷えた空気で冴えていた頭。夜空と私たちの間を隔てる、透き通る紫色のベランダの屋根。その先に広がるのは真っ黒な夜空であろうとも、そのひとつひとつを思い出すたび、私の胸はきらきらとした光で満たされる。

*

「昔ベランダに布団ひいて、みんなで寝転がって流れ星見たよね」

私がそう言うと、父は今でも、とても嬉しそうな顔をしてくれる。

もしもまた、星の降る夜があるのなら。

空を見上げるのが好きな人が隣にいて、まだ流れる光を覚えていられないような小さな命があって。

そんな幸せを、願いを、三回唱えてみたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?