【試し読み】藤井光「「素描」を書く者、「素描」を読む者」(『現代アメリカ文学ポップコーン大盛』より)

藤井光「「素描」を書く者、「素描」を読む者」

(『現代アメリカ文学ポップコーン大盛』より)

2010年代は、アジア発の英語文学というものがじわじわと存在感を増している時期でもある。もちろん、アジア系アメリカ人作家による創作も実に多彩であり、多くの名作が生み出されている。それとはまた異なった文脈で、フィリピンやタイ、パキスタンなどをはじめとする地域から、英語話者層と英語という言語が持つ力学を背負って登場する現代作家に漂う、きわめて自省的な作風が、僕にはいろいろと身に沁みて感じられる。

そんなひとり、アルフィアン・サアトは、シンガポールのインドネシア系作家である。1977年生まれの彼は、十代のころから注目を集める劇作家・詩人であり、英語とマレー語の双方で活発な創作を行なってきた(中国語による作品もわずかながら発表している)。

そのサアトによる掌編集『マレー素描集』(Malay Sketches)という作品は、2012年にシンガポールで出版された。その後、2018年にアメリカ合衆国でも改めて出版されたことで、この物語は注目を集め、ついには僕の手元にも届くことになった。

シンガポール版の表紙

アメリカ版の表紙

ふたつのMalay Sketches

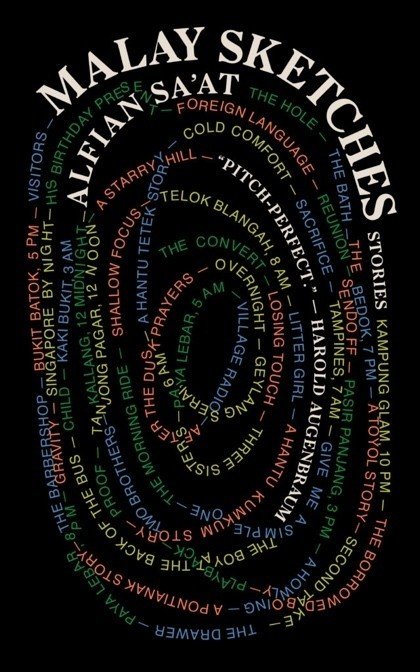

Malay Sketchesというタイトルをもつ書物はもうひとつ存在する。シンガポールがイギリス領マラヤの一部だった時代(1826年から日本軍による占領を挟んで1957年まで)において、1896年から1901年まで総督を務めたフランク・スウェッテナム(Frank Swettenham)が、1895年に同名の本を出版しているのだ。本自体はミシガン大学の協力のもとデジタルアーカイブ化されており、インターネット上で全文を閲覧することができる。

西欧文明の進出に伴い、やがては「より強い意志とより高度な知性の視点に従わざるをえなくなる」であろうマレー人の「真の姿」を描くという、自己中心的な態度を客観視できないまま「善意」でコーティングしたアマチュア文化人類者の力作。それがオリジナル版の『マレー人素描集』であり、見事なまでに時代の産物なのだといっていい。

フランク・スウェッテナムによる『マレー人素描集』の表紙

そのタイトルを丸ごと借りて本歌取りをしてみせるサアトの作品の中心には、「翻訳」がある。

シンガポールの文芸言語は、マンダリン、タミル語、マレー語、英語に分かれ、そのあいだでの交流がほとんど存在しない。その事実をインタビューで指摘するサアトは、シンガポール文芸の現状を「四つの孤独」と呼ぶ。タミル語で書かれればタミル系読者、マレー語であればマレー系読者、という孤島に閉じこもるのではなく、言語的にも文化的にも翻訳の役割を果たすような創作を行なうことで文化圏の枠を超えたやりとりを実現したい、という思いから、サアトの作品は英語で書かれた。

翻訳としての創作。それはまさに今日的な問題といっていい。だが、そこでなじみの疑問が出てくることは避けられない。英語で「翻訳」されることで、マレー系の文化や、マレー語の固有性が失われてしまうのではないか、と。それに答えるサアトの言葉は、どこまでも明晰で鋭い。

外部の人間に向けての翻訳に抗うような側面がマレー文化にあるとは思えませんね。正直に言えば、自分の文化に固有のものがあるのだ、と思い始めると、そこから、外部の人間の視線に合わせてみずからの文化のエキゾチックな面を誇張してしまい、さらには商品化するようになるのではないでしょうか。

「日本スゴイ&クールジャパン」系の商売を思い浮かべれば、サアトの指摘は痛切に身に沁みる。

とはいえ、翻訳言語として英語が選ばれたことで、シンガポール社会の成り立ちと向き合うことは避けられない。19世紀末のMalay Sketchesは、英領総督によって英語で書かれた。そして今日、シンガポールでマジョリティとなっているのは中華系の英語話者である。この言語は、翻訳のための中立・透明な媒体などではありえない。それは「支配」と分かちがたく結びついている。その支配者の言語を引き受けることで、サアトの作品には、素描をする者と素描される者のあいだの緊張関係が生まれてくることになる。

翻訳、アイデンティティ、視点

冒頭に置かれた掌編「改宗者」(“The Convert”)は、文字通りの改宗を経験した男性の物語である。中国系男性のジェイソンは、マレー系女性のハワと結婚するにあたってイスラム教徒に改宗し、ジャマル・ビン・アブドゥッラーというムスリムの名前を与えられる。結婚式でどんな衣装を着るかということをめぐり、ふたりのあいだではどこかコミカルなやり取りが行われる。

花嫁が婚礼で身につけるバジュ・クルンをふたりで見つくろっているとき、ジェイソンはソンケットの刺繍の美しい模様に心を奪われていた。「絹は中国人から、金の糸はインド人から仕入れたもので、職人はマレー人よ」とハワは彼に言った。

「僕も着るのかい?」と、見るからに楽しみにしている様子でジェイソンは言った。

「ムスリムの男性は絹を着てはだめ。でも、綿のソンケットなら腰に巻いてもいいから」

「じゃあ、ケリスを差してもいいのか? 腰から短刀の柄がのぞく感じで。写真で見たんだけど」

「なに言ってるの? なんのために? ソンケットの下で割礼をしたいわけ?」

マレー系の伝統衣装を着て短剣を腰に差そうとする彼と、それをあっさり退けるハワのやりとりには、旅先でのコスプレ感覚を捨てきれないマジョリティと、それを見抜くマイノリティの関係が刻印されてもいる。そして、ムスリムのマレー系の慣習をさらりと解説してみせるこのやり取り自体が、すぐれて翻訳的な役割を果たしていることは言うまでもない。

話はそこでは終わらない。数ヶ月後に、ジャマルことジェイソンは異動を言い渡される。軍に勤務する彼の階級は同じまま、給料も変わらないが、仕事内容は事実上の降格を告げている。なぜこうなるのか? 自分がマイノリティの側に「改宗」したせいなのか?

その日の夜になって、眠る妻のそばで横になってようやく、ジェイソンは上司になんと言ってやればよかったのかを思いついた。「僕は『ジャマル』と呼んでくれなんて言って回らなかったでしょう。僕は今でもジェイソンです」。でも、そうだろうか? 彼は妻のほうを向くと、彼女のうなじにキスをした。彼女は身動きして背中を丸めると、彼の体にそっと包まれた。

果たして、彼は「ジャマル」ごっこをしているだけのマジョリティなのか、それとも「ジェイソン」であることをやめたマイノリティなのか。

アイデンティティをめぐる戸惑いに対して、物語は安易に答えを出すことはない。次の段落から始まるラストシーンは、その晩から一気に二年後に飛ぶ。

二年後、編集室にいたプロデューサーは、国家記念日祝賀のモンタージュに使うラッシュ映像を見直していた。シンガポールの一般人に「あなたが守りたいものは何ですか?」と質問して答えてもらうものだ。黒縁メガネをかけたヤッピー風の男は「自分の仕事」と言った。斥候兵はためらいがちに「自分の将来かな?」と言う。フードコートにいた女性は「自分」と言う。そして、ジェイソンが画面に現れる。軍服を着て、歩兵隊の緑色のベレー帽をかぶっている。カメラをまっすぐ見つめて、ゆっくりと、控えめな口調で言う。「自分の家族を守ります。美しい妻と、一歳になる息子を」

ジャマルことジェイソンの目には、涙が見えるようにも思える。それが使えると判断したプロデューサーは、彼の映像を最後に使うことに決める。

家族を守ると言った彼の涙は、何に由来するのか。

それがジェイソンとして流した涙であれば、そこには、家族がいるがゆえに自分の地位を失ってしまったが、もう引き返すことはできないという悲壮感にも似た思いがあるのかもしれない。

ジャマルとしての涙とすれば、社会的地位がどうであれ、家族こそが自分のすべてなのだという不退転の決意と反骨心が込められているのかもしれない。

それ以外にもさまざまな理由がありえるが、どれかひとつの可能性に物語は収斂することはない。ひとりの人間のアイデンティティの揺らぎに何を読み取るべきか、それは読み手に委ねられている。

マレー系の共同体に「外」から参入した男性の姿。それだけでも、十分にこの物語は「翻訳的」でありえる。しかし、映像を編集するプロデューサーという視点を最後に導入したことで、サアトは問いかけをさらに深化させる。

主人公ジェイソン/ジャマルの様子を観察し、それが映像全体にとって有用かどうかを判断するプロデューサーは、なんら感情移入を行うことなく、国家という共同体における使用価値でのみ彼の「価値」を判断する。それはシンガポール社会のマジョリティである英語話者の視点でもあるといっていい。

その射程はシンガポールにとどまらない。この物語を英語で読む以上、本の読者もまた、ジェイソン/ジャマルの揺らぎを見つめるみずからの視点が、このプロデューサーと重なってくるのではないか、という問いを突き詰けられるからだ。異国の男性の葛藤は、「心に沁みる読書」という形で「使える」かどうかで判断されてはいないだろうか……。

これだけの問いを冒頭で垣間見せてから、サアトの掌編集は幕を開ける。表彰式で大統領と握手ができなかったマレー系の女子学生、ふと交番に現れて無言で去っていくマレー系の女性、認知症の進行を認めず、マレーの民話に出てくる幽霊「トヨール」のしわざだと言い募る父親と同居する息子。英語という支配言語で書くことによって、サアトの掌編のそれぞれはひとりの人間に焦点を絞りつつ、マレー共同体の内外を貫くシンガポール社会の姿を実に巧みに浮かび上がらせている。

共犯者たち

支配言語を用いて書くこと。それは、メジャーな媒体の内部に潜り込み、書き手の「文体」というノイズによって抵抗を試みるという手法を生み出してきた。それは21世紀に入っても、英語という巨大な歯車が軋みや火花を生み出している各地域で続けられている。

その一方で、「視点」という問題が、2010年代にははっきりとせり出してきているように思われる。サアトの文章にはマレー語のちょっとしたフレーズが挿入されはするが、それらは原注で解説されており、特にコミュニケーション上の異物になるわけではない。支配言語を不透明にする代わりに、サアトは、一見して透明に物語を構築しつつ、物語が英語で書かれ、読まれるという行為には、支配や格差の状況おいて優位にある側の視点がつきまとうことをさりげなく提示してくる。

社会の力学に対して「個」が文体によって抵抗する、どこかロマン主義的な姿勢に、英語をめぐるフィクションは新たな戦略を追加しつつある。いかにもリーダブルな物語を巧みに提示しつつ、その物語を共有する「共犯者」という位置をあぶり出すこと。その問いに一度触れてしまえば、書き手も読み手も無傷ではいられない。だからこそ、この素描集は身に沁みるのだ。

執筆者紹介

藤井光(ふじい・ひかる)

1980年大阪生まれ。北海道大学大学院文学研究科博士課程修了。同志社大学文学部英文学科教授。主要訳書にD・ジョンソン『煙の樹』、S・プラセンシア『紙の民』、R・カリー・ジュニア『神は死んだ』、H・ブラーシム『死体展覧会』、M・ペンコフ『西欧の東』(以上、白水社)、D・アラルコン『ロスト・シティ・レディオ』、T・オブレヒト『タイガーズ・ワイフ』、S・フリード『大いなる不満』、A・ドーア『すべての見えない光』(第3回日本翻訳大賞受賞)、R・マカーイ『戦時の音楽』(以上、新潮社)、N・ドルナソ『サブリナ』(早川書房)など。

*****

この記事の収録書籍

『現代アメリカ文学ポップコーン大盛』

青木耕平、加藤有佳織、佐々木楓、里内克巳、日野原慶、藤井光、矢倉喬士、吉田恭子

A5判、並製、376ページ 定価:本体1,800円+税

ISBN 978-4-86385-431-4 C0095 2020年12月刊行

文学からアメリカのいまが見えてくる。更新され続けるアメリカ文学の最前線! 「web侃づめ」の人気連載ついに書籍化。ブラック・ライブズ・マター(BLM)、ノーベル文学賞を受賞したばかりの詩人ルイーズ・グリュックなど最新の動向についても大幅に増補した決定版。座談会「正しさの時代の文学はどうなるか?」(ゲスト:柴田元幸さん)を収録。

http://www.kankanbou.com/books/essay/0431

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?