【新作『Acting Class』発売記念 ニック・ドルナソ全作品解説トークライブ関連】『現代アメリカ文学ポップコーン大盛』より/「君、バズりたまふことなかれ──沈黙を取り戻すグラフィック・ノベル『サブリナ』」(矢倉喬士)

新作『Acting Class』発売記念 ニック・ドルナソ全作品解説トークライブが、本のあるところ ajiroで2022年9月29日(木)に開催されます。このイベントに関連して、『現代アメリカ文学ポップコーン大盛』より「君、バズりたまふことなかれ──沈黙を取り戻すグラフィック・ノベル『サブリナ』」(矢倉喬士)を期間限定で無料公開します。

バズる。ブンブンとうなる虫の羽音。多くの人々の間で話題になって注目を集めること。

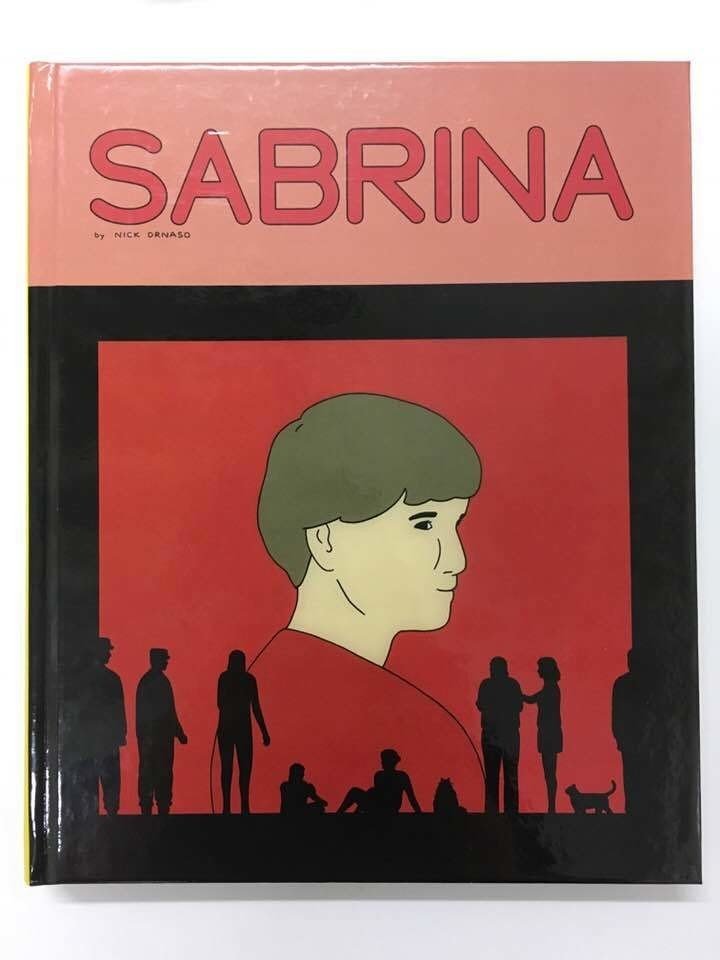

もし、バズることによって売上を伸ばし、作者を含む出版関係者の利益に貢献する作品を成功作とみる判断基準があるならば、ニック・ドルナソ (Nick Drnaso)のグラフィック・ノベル『サブリナ(Sabrina)』(2018年、藤井光訳で早川書房より9月以降に刊行の見込み)は 間違いなく成功作であった。

2018年5月、カナダのドローン・アンド・クォーターリー社から出版された『サブリナ』は大いに世間の注目を集めた。グラフィック・ノベルが歴史上初めて小説と肩を並べてブッカー賞(当時のマン・ブッカー賞)一次候補作にノミネートされたというニュースは世界をかけめぐり、書店ではすぐに品切れ、ネットサイトでも三か月以上待たされるのが当たり前の人気ぶりだった。僕自身もその話題作にホイホイとばかりに飛びつき、2018年9月20日、福岡天神「本のあるところajiro」にて『サブリナ』読書会を開催する生粋のミーハーぶりを披露してしまった。

『サブリナ』は大きな羽音を立ててバズっていた。僕自身もそのバズに乗っかり、バズの一部を担った。しかし9月の読書会当日を迎える頃には、『サブリナ』の話題で盛り上がることに後ろめたさを感じるようになっていた。作者ニック・ドルナソ本人が作品をめぐる喧騒をただ喜んでいるわけではない事情を知っていたからだ。

『サブリナ』あらすじ

『サブリナ』のあらすじをネタバレに配慮した範囲で書いてみよう。

2017年8月。イリノイ州シカゴに住むサブリナとその妹サンドラの会話から物語は始まる。サンドラは求職中のサブリナに病院の被験者の仕事を勧めるが、サブリナは気が進まない。サンドラは来年の春になったら湖にサイクリングに行こうと誘う。街とインターネットの喧騒を離れて静かに過ごすのは良いことだとサブリナは言うが、野宿すると野生動物に襲われるのではないかと心配する。野生動物を恐れるサブリナに対して、サンドラは本当に恐ろしいケダモノは野山ではなく街にいると返す。サンドラは、かつて家出をしたときに泊まったモーテルで男たちに追いまわされた恐怖体験を語る。このような姉妹の会話の後、朝方にサブリナがリュックを背負って家を出ていく描写が挟まれると、舞台は急にコロラド州に移り、テディという男が中心的人物に切り替わる。

シカゴからコロラドスプリングスに来たばかりのテディは、空軍基地に勤める昔なじみの友人カルヴィンの家に身を寄せる。テディはサブリナのボーイフレンドで、サブリナは一か月前に失踪したきり行方不明になっていることが徐々に明らかになっていく。テディは何をするにも無気力で、満足に着替えも食事もできないほど衰弱している。家の中では基本的にブリーフパンツ一丁で、まるでオムツをつけた大きな赤ん坊さながらに、カルヴィンに世話をしてもらうテディ。ときおり学生時代の思い出話をしながら二人が奇妙な同居生活を続けて数日後、行方不明のサブリナの消息に関係するビデオテープがマスコミ各社や政治家のもとに送りつけられ、その映像は瞬く間に世界中に拡散される。それ以降、サブリナとその家族や関係者の話題でインターネットは盛り上がりを見せる。サンドラ、テディ、カルヴィンは根も葉もない噂や誹謗中傷の的として人々に消費され、疲弊していく。しかし彼ら自身もまた、刺激的なネットゴシップを楽しんだり、陰謀論者がパラノイア的な世界観を滔々と述べるラジオ番組を聞いて心を落ち着かせたりしている。人々はどのようにネット記事を消費し、陰謀論を展開し、フェイクニュースを拡散し、人を傷つけるのか。人はなぜそうした過激なゴシップや陰謀論、フェイクニュースを必要とするのか。サブリナ消失をめぐる人々の反応を丁寧に描き出しつつ、それでもあるはずの救済を、ネット社会が抱える光と闇とのつきあい方を、『サブリナ』は模索していく。

バズるほどにつらくなる──「ワンチャン」をキャンセルしたい作家

作者ニック・ドルナソは、『サブリナ』が大きな注目を浴びたことを心の底から喜ぶことはできなかった。栄誉ある文学賞にノミネートされた心境を尋ねられた彼は、「興味がないというか、ありがた迷惑というか、そういった思いが口をついて出てしまう(It’s hard to convey it without seeming dismissive or ungrateful or something)」と答えている。彼にとってブッカー賞は「大きすぎるし、それがどういうことなのか理解しきれない(it’s just so large, it’s hard to know what it’s fully about)」ものだった。

『サブリナ』にはドルナソの個人的要素が大きく影響している。ドルナソは、2014年の執筆開始時期から2017年末の作品完成に至るまで交際していた当時のガールフレンド(現在は結婚して妻になっている)との関係に不安があり、彼女を失ってしまうのではないかという恐れが『サブリナ』を描く原動力になったと述べている。ガールフレンドを失うかも、という漠然として子どもじみた恐怖はどこからきたのか。これについてドルナソは、イスラム国関係者とおぼしき人間がシカゴの街なかで、「俺たちはお前らの通りにいるぞ(We’re in your street)」という内容のプラカードを掲げた映像をソーシャル・メディアで流していたことをよく覚えていると言う。その後ヨーロッパやアメリカでテロ事件が相次ぎ、彼の恐怖はさらに強まっていった。テロリスト集団のソーシャル・メディア活用術は人々に恐怖を植え付けることに成功し、いつ恋人を失うかわからない恐怖は『サブリナ』を生み出す一因になったようだ。また、自分が何かの事件に巻き込まれた際にはコロラドの空軍で働く友人の家で一緒に生活してみたいとも思っていたそうで、これは『サブリナ』に登場するテディの行動にそのまま反映されている。1989年生まれの作者ドルナソと、2017年の段階で28才の作中主要人物たちは年齢も作者と同じに設定してある。このような個人的要素を含む創作で、フィクションとはいえ作者の都合でいくつか生死の判断をくだしてしまったことを彼は恐ろしいと感じており、それもまた彼が作品への評価に戸惑いを感じた一因のように思われる。

ブッカー賞へのノミネートを受けてコミックス・アーティストを代表する存在とみなされたことについては、ドルナソは随分はっきりと拒否反応を示している。彼はコミックスという媒体を代表するつもりもなければ、文化の中でコミックスがより大きな位置を占めるべきだとも思わないと述べている (I feel a little uncomfortable being almost the representative of the comics medium, at least for today. . . . I’m getting in touch with people for whom comics are bit of a novelty, which is fine, I’m not insisting that they deserve some larger place in the culture or something)。『サブリナ』をきっかけにしてコミックスやグラフィック・ノベルの価値がより広く認知されればと期待する周囲の声は、ドルナソにとっては余計なお世話らしい。ドルナソは、コミックスの世界を自分の身を守るための隠れ家のように認識している。それほど注目を浴びることなく、なんとか食べていける程度の報酬だけをもらう。その方がコミックスという隠れ家的世界を壊されずにすむのだ。2019年2月の『ザ・ニューヨーカー』のインタビューでは、「達成すべき売上目標なんて一度たりとも考えたことがない(I never thought there was some goal I needed to hit.)」と述べている。作品が評価されたことは光栄だが、注目されて売れすぎたり、期待を押しつけられたりするのはお断り、というのがドルナソの心境だったようだ(最後の発言以外はすべて『ヴァルチャー』のエイブラハム・リースマン(Abraham Riesman)のインタビュー記事を参照した)。

そっとしておいてほしい。バズらせないでほしい。そんな作者の思いに反して世間は騒ぎ立てたし、僕も今こうして記事を書いている。もしかしたらドルナソには嫌がられるかもしれないけれど、それでも僕はこの作品が広く読まれるべきだと信じている。日々インターネット上で消費されるゴシップや、誰もが迂闊に拡散させてしまうフェイクニュース、事件が起これば溢れるヘイトまじりの陰謀論、歴史が消失した先にある記憶と願望。それらを正面切って扱ったこの作品には、現代社会の巧みな写し絵にとどまらない洞察と指南があるように思われるからだ。それでは具体的に作品を見ていこう。

誰でもない生身の顔、インターネットではリアルな顔

まずもって『サブリナ』に特徴的なのはキャラクターの表情である。作品冒頭の1コマ目、やる気があるのかないのかわからない、なんとも不思議な表情をご覧いただこう。

このページにはセリフを含む一切の文字がなく、この時点ではこの人物の名前はわからない。アップで描かれているにもかかわらず性別も年齢も判然としない。20代? 30代? 40代? 男性? 女性?……この先どう言われてもそれなりに受け入れられそうな、誰でもあり、誰でもないような外見だ。この人物の外見に関して、「プロなのに絵がイマイチだなぁ。キャラクターの情報が読みとれないよ」などと言わずに、このような描写が持つ効果を考えてみるべきだろう。この人物こそ作品のタイトルにもなっているサブリナなのだが、初登場時にあえて性別も年齢も不詳の、誰でもありつつ誰でもない外見に設定するからこそ、これから彼女に起こる出来事は他のキャラクターにも、さらに言えば読者にも起こりうるという普遍性を獲得するのだ。そう思っていたところ、『ザ・ニューヨーカー』の記事でこのコマについての発言に出会った。ドルナソは、「口のカーブ具合を修正して、目に警戒心をくわえて、危険をかぎわける鹿の印象に近づけた(He modified the curve of her mouth and gave her eyes an alert look, so that she seemed more like a deer sniffing danger)」らしい。ふむ。なるほどなるほど。性別と年齢不詳どころの話ではなかった。鹿でした。それならば、ケモノは野山ではなく街にいるというサンドラのセリフもよりいっそう活きてくる。かくして、人に限らない普遍性を持った作品が幕を開ける。

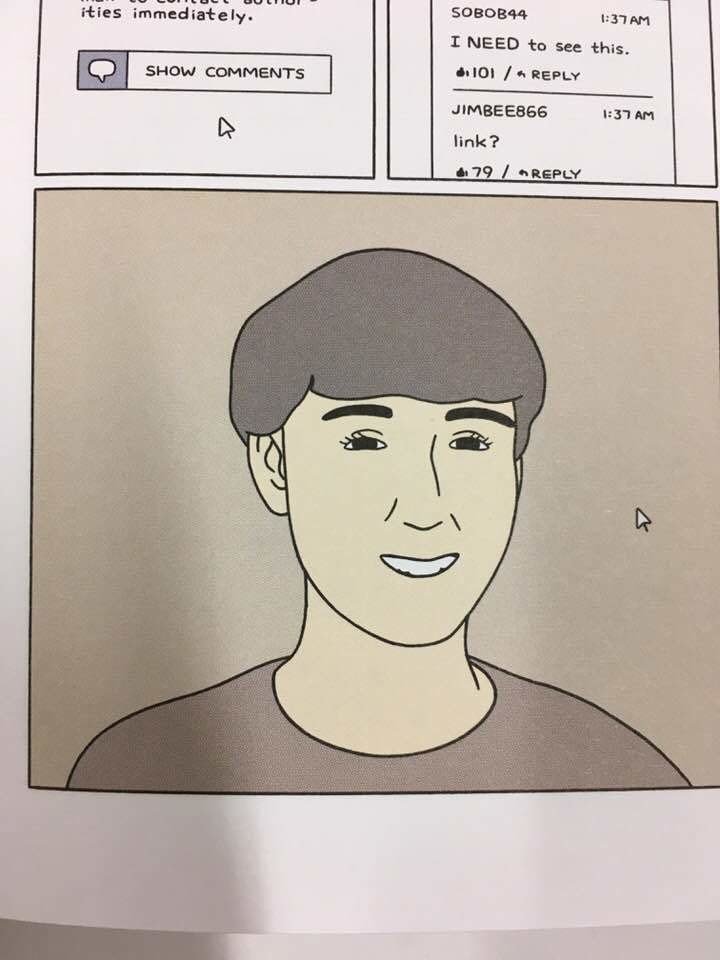

次にもう一枚、サブリナの別の顔をご覧いただきたい。

作品冒頭のサブリナよりもこちらの方が描写の解像度が上がっているのがわかるだろうか。これはインターネット検索で表示されたサブリナの画像なのだが、これについてドルナソの興味深いコメントが『ザ・ニューヨーカー』の記事にあった。なんと、キャラクターが鮮明に描かれるのはニュースクリップやネット上だけで、スクリーンの中でだけイキイキとして見えるようにしているらしい(The only characters who had vivid features were those shown in news clips or online, as if people came to life only onscreen)。これには驚かされた。いまや生身の自分よりネットの中の自分の方がリアルなんじゃないだろうかという問いかけを、一文字も使わずに絵だけで表現できるのだ。

目は点、口は丸で。共感に信仰と賭けをとりもどす

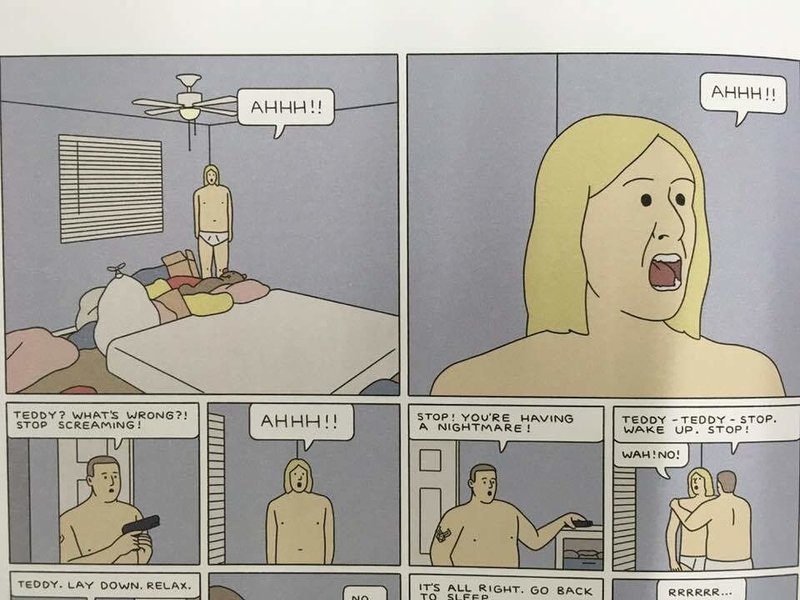

『サブリナ』のキャラクターの顔は、基本的に情報量が少ない。したがって、感情も読みとりにくくなる。顔による表現を抑制するこの作品は、キャラクターの感情が高まっているであろうと推測される場面において最も異彩を放つ。テディが悪夢にうなされて夜中に叫びだす場面を見てみよう。

このページの1コマ目。サブリナと最後に会話したときの夢(?)を見て、叫び声を上げて夜中に起きだすテディだが、その表情から感情を読みとることは難しく、まるでブリーフを履いたハニワかと見まごう不思議な佇まいである。次のコマでクロースアップされたテディの表情は、目の焦点を定めず牙をむき出しにしたケモノのようで、先ほどのコマとはまるで別人だ。しかし、その下段のコマに移行するとまたもやハニワブリーフに戻っている。このような描写を他のどんな漫画でも読んだことがなかった僕にとって、テディの心情を推し量ったり共感したりすることは難しかった。それもそのはずで、ドルナソはわざと感情を抑えているのだった。「人間らしく見せるために細かい描写を加えるのはかならずしも有効とは言えないんだ(Adding more detail to make someone seem more human isn’t necessarily effective)」とドルナソは言っており、それを受けてD・T・マックスは「テディの鼻は一本の線に、目は二つの点になった。心配はいまや感情なき絶望に変わった(Teddy’s nose became a line, his eyes dots. Worry was now an affectless despair)」と評している。ここでの「感情を欠いた(affectless)」という言葉の使い方が興味深い。ドルナソはキャラクターの顔の描写のディテールを描かないことで、「感情なき感情」を描くことに成功しているというわけだ。読者はありきたりの感情ではない何かと出会って戸惑い、新たな感情を開発することになるのだ。

さらに、表情の抑制ですら不十分と言わんばかりに、ドルナソは感情が高まる場面でキャラクターの顔を隠してしまう。サンドラが、姉の失踪後に気持ちの整理をつけられず叫ぶ場面を見てみよう。

感情が高まる場面で彼女の顔は髪で覆われ、読者に背を向けて隠されている。ドルナソのキャラクターは大粒の涙をこぼしながら切々と心情を述べたりはしない。感情が一番盛り上がる「その瞬間」の描写は周到に回避されている。読者がキャラクターの感情の高まりに共感する回路が意図的に一部遮断されているのだ。

「全米が泣いた感動作」とか「笑いあり涙あり」といった具合に、喚起される激しい感情を売り文句にした作品はゴマンとあるが、『サブリナ』はその対極にある。全米は泣かない。『サブリナ』はキャラクターたちの感情が昂ぶる場面でこそ表現を抑制し、不可解なコミックス文法を使うことで安易な共感を拒んでいる。だからといってキャラクターへの感情移入や共感ができないというわけではない。点や丸で描かれた最小限の表現の中に、それでもじわりと浸みだしてくるように、静かに、ほのかに、不確かに湛えられた感情に注意を向けるからこそ、よりいっそう胸を抉るような感情を読みとることができるのだと、D・T・マックスは指摘している。『サブリナ』は強烈な感情を煽って人を動員し、バズらせる手口を使わない。目はドット、口は小さな丸だ。涙の場面はできる限り読者には見せない。抑制された静かでミニマルな表現のうちに、ゆっくりと思慮深く何かを見出そうとする読者がついてきてくれればそれでいい。これはインターネット社会の狂騒を批判的に扱うこの作品にとって、ミイラとりがミイラになる愚を犯さないための決定的に重要な戦略である。

抑制された感情表現。そのおかげで、読者は感情移入や共感に備わっている信仰と賭けを取り戻すことができる。『感情移入と小説(Empathy and the Novel)』(2007年、未邦訳)の中で、スザンヌ・キーン(Suzanne Keen)は、感情移入とは「我々が他者の感情であると信じるものを感じる (In empathy, . . . we feel what we believe to be the emotions of others)」(5) ことだと整理している。重要なのは、感情移入とは他者の感情を直接感じることではなく、他者の感情であると我々が「信じる」ものを感じることであるという部分だ。一本の弦が鳴り響けば隣の弦も鳴り響くように、自然と、不可避的に、感情が伝染していくこともあるかもしれない。しかし、『サブリナ』における抑制の効いた解像度の低い顔の表現は、感情の回路を意図的に一部遮断して読者との間に距離をつくっている。そのため、読者はエゴによってその隔たりを跳躍し、信仰と賭けを伴って類推し、これまでとは違った感情移入を身につけ、違った共感を見出すことができる。

共感に信仰と賭けを取り戻すことができたなら、他の人々と同調して一気呵成に何かを責め立てるネットの炎上騒ぎにも距離を保ちやすくなるかもしれない。自分と同じ気持ちを持っていると思われる言葉をむやみやたらと拡散することにもブレーキがかけられるかもしれない。本当に他人と共感しあえるのか、どの程度自分のエゴに相手をつきあわせているのか、別の心の動きを開発できるのではないかと立ち止まって考える余地が出てくるからだ。『サブリナ』を読んだ僕は、以前よりリツイートをしなくなった。

フィクションは沈黙のシェルターになれるか

『サブリナ』において抑制された表情と同じくらい重要な要素が、沈黙である。グラフィック・ノベルには小説とは違う「沈黙のレトリック」があると吉田恭子さんも書いていたが、『サブリナ』の黙り方はとても豊かだ。

一例として、公園でのカルヴィンとテディの会話場面を見てみよう。

ここではカルヴィンのセリフは「───」と表示されており、具体的な内容は読者にはわからない。しかし、その後テディが無音のコマでぐったりと地に伏せてしまったことから、テディにとって何か衝撃の強い言葉が告げられたのではないかと推測できる。ただこれもまたあくまで推測である。この「言語なき言語」とでも呼ぶべき表現に触れた読者は、それぞれの責任において能動的に言葉を補完することを要求される。

なぜドルナソは、この奇妙な「言語なき言語」を用いたのだろうか。その理由は二つ考えられる。一つは、この場面以前に一度出てきた会話内容との重複を避けるためだ。読者が既にわかっている内容なので、似たような言葉を再度描く必要がなかったということである。しかし、先に述べたような、顔の表現を抑制する創作姿勢がここでも参考になるのではないだろうか。つまり、これが二つめの理由になるのだが、衝撃の強い内容に言葉をあてがわないように意識されているということだ。『サブリナ』では感情が高まる「その瞬間」の描写が回避されていることは既に見てきた通りだが、カルヴィンによる「言語なき言語」もまた、刺激的で衝撃の強い言葉が伝わる「その瞬間」を回避する効果がある。テディが地面に倒れたコマでは当然揺れるはずのブランコは全く揺れていないし、漫画的な「バタリ」「ドサッ」といった効果音に相当するものも描き込まれていない。いかなる衝撃も音も排除された異様な描写である。これをどう受けとめてよいのか簡単にはわからない。おそらく笑う場面ではないのになぜか笑ってしまいそうになるほど、複雑な印象を与える不条理な描写だ。

高まった感情と刺激的内容に言葉をあてがわず、沈黙も辞さないこと。これは都会の人混みとインターネットの狂騒から距離をとり、適切な静けさを模索する『サブリナ』にこの上なく適した描写方法だ。もしドルナソが衝撃的な内容を直接言葉で表現していたならば、ドッキリにかけられるターゲットのリアクションを楽しむような悪趣味な鑑賞が可能になり、狂騒から距離をとるどころか、『サブリナ』そのものがネットにあふれかえるゴシップの一つとなって火に油を注ぐ結果になったことだろう。激しい感情と刺激を糧に狂奔するインターネット社会を批判的に描くためには、作品がその文法に乗っかるわけにはいかない。だからこそ『サブリナ』は感情を抑制し、沈黙すら辞さないのだ。『サブリナ』は、インターネットの狂騒に沈黙のシェルターを対置する。

インターネットの狂騒に沈黙のシェルターを。このような沈黙のレトリックの扱いは、小説よりもグラフィック・ノベルの方が長けている。グラフィック・ノベルは文字を使わない場面ではただただ黙っていられる。それに対して小説は「気まずい沈黙が流れた」などと書くことで文字を使用してしまう、つまり、しゃべってしまうという違いがある。沈黙の使い方は絵を組み合わせた媒体の方が豊かであると言える。この豊かな沈黙のレトリックはグラフィック・ノベルが持つ大きな可能性だ。バズらせようと躍起になり、短時間にどれだけ刺激物を詰め込めるかを競いあい、自分が共感できる言葉をマシンガンのようにひっきりなしに隙間なく撃ち込み続けるネット社会において、どのように黙ることができるかを追求するのも悪くない。感情に訴えかける、素早く、直截的で、刺激の強い言葉に意識を奪われがちな現代のインターネット社会を批判的に見据え、黙り方を豊かに示す方向でフィクションの新たな道を切り開くことがグラフィック・ノベルにはできるのだ。グラフィック・ノベルは、息つく暇もないネットの大騒ぎの中で呼吸の仕方を思い出させてくれる。

『サブリナ』は現在ドリュー・ゴダード(Drew Goddard)監督の手によって映画化が進んでいるらしい。テディがブリーフを履いたハニワになる場面をはじめとして、俳優たちは抑制された表情のキャラクターたちをどのように演じるのだろうか。映画の公開も楽しみだ。

参考資料

Drnaso, Nick. Sabrina. Drawn & Quarterly, 2018.

Julian, Mark. “A Film Adaptation of the Acclaimed Sabrina Graphic Novel Will Be Written by The Martian’s Drew Goddard.” 9 Apr, 2019. Accessed 6 Jun, 2019.

Keen, Suzanne. Empathy and the Novel. Oxford UP, 2007.

Max, D. T. “The Bleak Brilliance of Nick Drnaso’s Graphic Novels.” The New Yorker. 14 Jan, 2019. Accessed 6 Jun, 2019.

Riesman, Abraham. “Nick Drnaso on Sabrina, the First Comic to Make the Man Booker Long List” Vulture. 25 Jul, 2018. Accessed 6 Jun, 2019.

吉田恭子「第11回 三首の女子がスペキュラティブ・フィクションをスペキュレイトする──香港バプテスト大学国際作家ワークショップ滞在記」Web侃づめ、書肆侃侃房、2019年4月16日、2019年6月6日アクセス

今回の執筆者

矢倉喬士(やぐら・たかし)

西南学院大学で現代アメリカ文学を研究。ドン・デリーロの作品を中心的に扱った博士論文を執筆後、小説、映画、グラフィック・ノベル、Netflixドラマなどを対象に現代アメリカを多角的に考察している。

*************************

『現代アメリカ文学ポップコーン大盛』

青木耕平、加藤有佳織、佐々木楓、里内克巳、日野原慶、藤井光、矢倉喬士、吉田恭子

A5判、並製、376ページ 定価:本体1,800円+税

ISBN 978-4-86385-431-4 C0095 2020年12月刊行

文学からアメリカのいまが見えてくる。更新され続けるアメリカ文学の最前線! 「web侃づめ」の人気連載ついに書籍化。ブラック・ライブズ・マター(BLM)、ノーベル文学賞を受賞したばかりの詩人ルイーズ・グリュックなど最新の動向についても大幅に増補した決定版。座談会「正しさの時代の文学はどうなるか?」(ゲスト:柴田元幸さん)を収録。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?