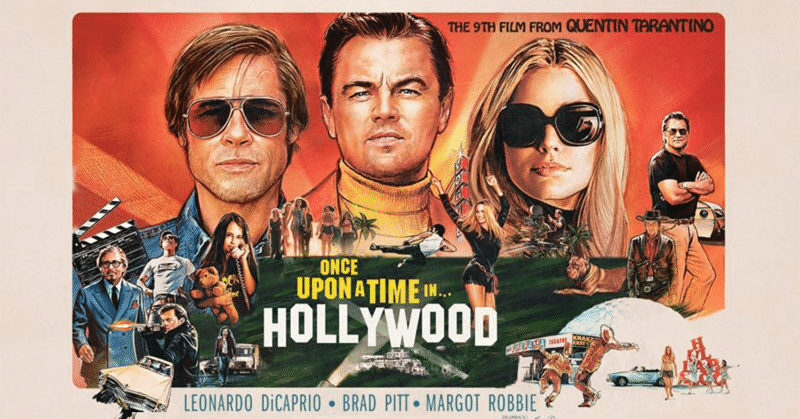

映画を私物化するタランティーノ /『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』感想 ※ネタバレあり

映画を私物化するタランティーノ

クエンティン・タランティーノは映画を私物化している。そしてそれが許されるどころか私物化が理解され歓迎されている稀有な作家だ。

タランティーノはお気に入りの映画のシーンを自身のイメージとして変換して映画をコラージュのように作り上げる。例えば彼は9歳の時に観たジョン・ブアマンの『脱出』(‘72)に影響を受け、後に『パルプ・フィクション』(’94)でブッチとマーセルスの地下室のシーンで取り入れている。

タランティーノ登場以前では、そうした過去作のシーンを模倣することはあったとしてもネタ元を公言するような作家は少なく(スピルバーグくらいか)、またあまり喜ばれるものではなかった。しかしタランティーノは自身の作品のシーンについて公にネタ元を明かし、またその作品へのリスペクトを表明する。タランティーノ作品は彼自身の映画への思い出で作り上げられていると言っても過言ではない。

そしてもう一つの大きな変化は『イングロリアス・バスターズ』(‘09)で起こる。第二次大戦下を描いた本作はそれまでの歴史映画のタブーを破り、史実とは全く違う物語を描いたのだ。本作はタランティーノが映画の私物化を決定的にした“事件”であった。これは黒人奴隷が白人農園主に復讐する西部劇『ジャンゴ 繋がれざる者』(‘12)へと続き、共に大ヒットする。

このように映画を自身の自由なイマジネーションと映画へのノスタルジーで私物化が許される稀有な作家がタランティーノなのだ。

昔々、僕の憧れのハリウッドで…

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』はまさにタランティーノの私物だ。スクリーンに映る1969年のハリウッドはあの当時のハリウッドを再現したものではない。タランティーノ自身のノスタルジー(思い出や憧れ)が形作られたハリウッドなのだ。あらゆるコンテンツにおいて個人のノスタルジーを完璧に具現化できるのは映画なのだと思えてくるほどだ。

タランティーノは本作のインタビューで「ストーリーなんていらないや」「とても個人的な作品」と明言している通り、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』は自身のノスタルジーの充足がこの作品の第一目的だったのではないだろうか。

私物化された映画でもヒットするために制作を許されるのがタランティーノ作品ではあるが、結果としては本作には見事に物語がない。お得意の緊張感の持続する演出もあまり目立っていない。それでも2時間41分を苦もなく見てしまうのは、なにかが起こるだろうと勝手にこちらが身構え続けるてしまうからだろう。そういった意味ではタランティーノ映画が好きな人であればあるほど本作はあっという間の2時間41分になるだろう。エンドロールの後に感想がすぐに出てこないのはそういうことだ。そしてようやく出るのは「ブラッド・ピットがカッチョよかった!」である。

ヒッピーとカウンターカルチャーへの憎しみ

さて、本作においてとりわけ気になったのが本作の大きな構造でもあるマンソン・ファミリーやヒッピーとカウンターカルチャーへの憎しみとも感じとれる扱いである。落ち目の俳優リック・ダルトン(レオナルド・ディカプリオ)は目につくヒッピーたちに悪態を付き、その専属スタントマン、クリフ・ブース(ブラッド・ピット)はヒッピーたちに温和に接するものの一定の距離を崩さない。ここで疑問が浮かぶ。タランティーノはカウンター・カルチャーやヒッピーには一定の理解があるのではなかったかと。

そこでタランティーノの出自を調べてみた。

タランティーノの母コニーは1947年に生まれ、1963年に16歳でクエンティンを産んだ。その後ロサンゼルスのサウス・セントラルに住むことになるが、別れた夫からクエンティンの監督権を自分だけのものにするため養育費は受け取らなかった。彼女は自由をつかむ手段は教育にあると考え、幼いクエンティンを母に預け学業に専念し学士号を取るとクエンティンをLAに呼び戻した。

このように1960年代当時に同世代であったタランティーノの母コニーは文明や社会からの解放を謳うヒッピームーヴメントやカウンターカルチャーからは対局の位置にいたことがわかる。

その後、母コニーは無名のミュージシャンと再婚したが、クエンティンはこの義父と仲がよく、一緒によく映画を観にいったという。この10歳までが彼にとって幼少期の黄金時代だった。そしてそれが本作の舞台である1969年と重なるのだ。

それらから推察するとタランティーノは映画においては革新性を持って迎えられたが、本来は文化的には保守なのではないだろうかと思うことだ。

そして両親や一時期預けられていたコンラッド叔父さんとジニー叔母さん(『パルプフィクション』の後半で血まみれになった毛布はこの叔父夫婦がプレゼントしてれたものとして登場する)の影響下にもあったのではないか。

(ちなみにコニーは「クエンティン」という名前をポップカルチャーと文学的な作品のキャラクターから取った。テレビドラマ『ガンスモーク』でバート・レイノルズが演じていたクイント・アスパー。そしてフォークナーの『響と怒り』のクエンティンという女性から。またタランティーノは本作でバート・レイノルズに出演のオファーをしていたが撮影前に亡くなった)

ポップとヒップ

アメリカ文化学者の生井英考は『60年代アメリカ映画100』(芸術新聞社)のコラム「60年代アメリカ社会総論」の中で、60年代のアメリカ社会の文化的駆動力において「ポップ」と「ヒップ」のダイナミクスについて解説している。

「ポップ」とは60年代の社会風俗を鮮やかに彩る感受性の修辞学で、機械文明と戯れながらふいに突き放すような気まぐれなところが60年代ポップの肝要な点であり、例えば60年代ポップビューティが「最上流階級」から逸脱した気まぐれ娘のイーディ・セジウィックであったという。対して「ポップ」に代わる60年代のもうひとつの感性が「ヒップ」である。50年代に「ヒップ」を自任したのは実存主義者とビートニクスたちだが、60年代半ばに西海岸で急増した「ヒッピー」は非都会的で脱文明的。ポップが社会を「突き放す」ものであるなら、60年代ヒッピーズ・ムーヴメントは「突き離れて」しまうものである。

ノスタルジーのノイズ、ヒッピーへの復讐

映画に対しポップであったタランティーノにとって、このヒッピーとカウンターカルチャーが自身のハリウッドのノスタルジーにおいてノイズであり、私物化した映画の中だけでも(『イングロリアス・バスターズ』のクライマックスのように)抹殺したかったのではないだろうか。

劇中、ブラッド・ピット演じるクリフは世間を突き放しているように見えても実際は職に就き社会とともに生きている。「Lion’s Raceway」や「Chanmpion」など既存ブランドのTシャツを着ているとおり、ポップとヒップどちらかに当てはめるならポップである。

一方のマンソン・ファミリーはもちろんヒップであり、タランティーノの私物であるこの映画内では彼のノスタルジーハリウッドを掻き乱したカウンターカルチャーの象徴であり、憎っくきヒッピーたちなのである。

タランティーノ自身の代わりに映画内でポップ代表であるクリフにマンソン・ファミリーを容赦なく痛めつけさせる。

『イングロリアス・バスターズ』はユダヤ人のために、『ジャンゴ 繋がれざる者』が黒人のために、そして『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』は自分自身のノスタルジーのために映画内で復讐を遂げる。

これを映画の私物化と言わずなんと言おう。

ではこの映画のシャロン・テートはなんだったのか?

なんでもなかったのだ。

ただタランティーノ自身の60年代ハリウッドの象徴として、彼のノスタルジーの中で幸せに生き続けさせたかっただけなのだ。

タランティーノは映画を10本撮ったら映画から身を引くと公言している。『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』で9作目となる。次作の10本目、最後の映画は自身を主人公にして映画を完全に私物化するのではないだろうか。それでもタランティーノならば許される。僕はタランティーノの映画に何かを求めている。けれども求めているのが何かがわかっていない。

それこそ本作の物語や『パルプフィクション』のアタッシュケースの中身のようにそれはどうでもよい事なのかもしれない。

だってタランティーノだし。

https://youtu.be/epxG19fE8EA

参考図書

タランティーノ・バイ・タランティーノ

ジェイミー・バーナード/著 島田陽子/訳

ロッキング・オン

ISBN:978-4-947599-36-0

税込価格 1,923円 ※絶版

60年代アメリカ映画100

渡部幻/編 石澤治信/編

出版社名 芸術新聞社

ISBN:978-4-87586-374-8

税込価格 3,080円

ユリイカ 詩と批評 第51巻第16号

▽特集*クエンティン・タランティーノ 『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』の映画史

青土社

ISBN:978-4-7917-0374-6

税込価格 1,540円

最後までお読みいただきありがとうございました。 投げ銭でご支援いただけましたらとても幸せになれそうです。