植物研究者が「木葉天目」を考える

1. 木葉天目の魅力と歴史

黒釉が塗布されたおおらかな局面に金色の木葉模様、それは微細な葉脈までが写し取られている。この奇抜なデザインの茶碗は「木葉天目茶碗」と呼ばれている。

木葉天目は中国江西省 吉州窯で焼かれたものである。吉州窯といえば鉄釉の上に灰釉を重ねることによる鼈甲の発色が美しい玳玻天目茶碗を産んだ窯であり、木葉天目もこの玳玻天目の技術の延長線上にあることは想像に難くない。(写真は東洋陶磁美術館収蔵の一品(重要文化財))

2. 木葉天目の再現

数多の陶芸家が木葉天目の再現に挑戦している。現在の主流は有機溶媒に溶かしたセルロースを増膜剤として使って葉の灰が明瞭に残るようにする、あるいは金液と転写紙で葉脈を写し取るといった方法だろうか。非常に卓越したメソッドではあるが、再現という点ではどうであろうか。私は古い時代にも可能な技術という縛りを設けつつ、木葉天目の再現に取り組むことにした。今回はそんな私が二年前に実験を記録したものを再編成してお送りする。

2.1. 葉のシルエットを残す(2017/10/13)

色や質感を考える前に、まずは葉のシルエットをいかにして焼き付けようかを考えた。はじめに用いたのはクリの葉である。一般にクリのように日向を好む樹木(陽樹)は葉が厚く、焼成した際に葉の灰が残りやすいと考えたからである。

材料と手順は以下の通り。

材料:クリの葉 信楽土 天目釉(イワサキさんで購入)

手順:①クリの葉を押し葉にし、絶乾させる。

②タイル状の素焼き板に油滴天目を施薬し、1250℃で酸化焼成。

③焼成済みのタイルの上に乾燥済みの葉を置く。

➃葉全体を覆うように上から耐熱ブロックを置く。

➄そのまま850℃で灰化する。

➅ブロックを取り除き、1250℃で再焼成する。

結果、霞のようにわずかに模様が残るのみ。葉はボロボロになり、輪郭も朧気であった(↓写真)。

一度灰化してから再焼成する手法には希望が持てたものの、クリの葉は強度が十分ではなかった様子。先行の陶芸家を辿ると、しきりに「葉のケイ酸が重要である」と述べられていた。植物はケイ酸を土壌から取り込み、特定の細胞中に蓄積する。特に樹木類の維管細胞と表皮細胞に蓄積されやすいことが知られている。つまり、葉脈や葉の表面にケイ酸が存在しやすいと解釈できる。

ケイ酸はSi(OH)4という化学式で表され、見てわかるようにケイ素(つまりシリカ)を含む。このケイ酸が細胞中に多く存在すると、細胞組織が「ケイ化」されると考えられます。ケイ化とは、ケイ酸が岩石や有機物に浸透してガラス質なケイ酸体を形成する現象である。ケイ化した部分は周囲のタンパク質が消失しても灰として残るため、ケイ酸が多い葉ほど形を維持したまま焼き付けやすい。それで、木葉天目にはケイ酸が多く含まれる葉を用いるべきというわけだ。

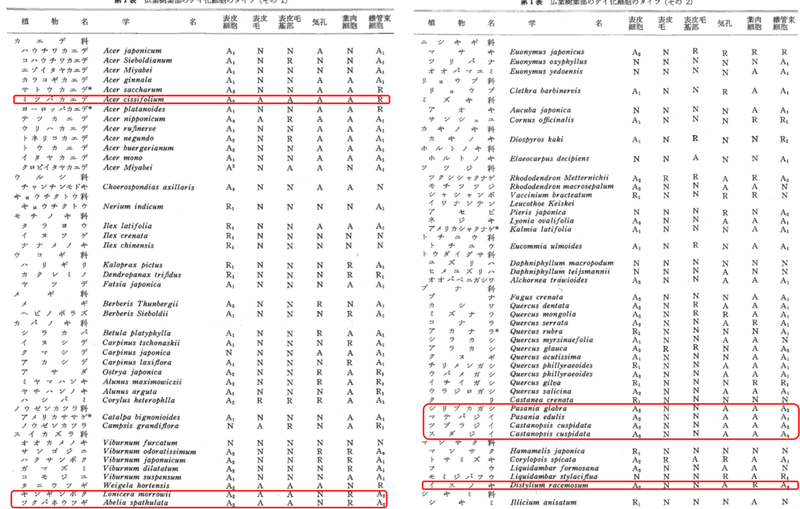

では、どのような葉を用いるべきなのだろうか。ケイ酸は農業や植物生理の分野で広く研究されており、日本の樹木の葉のケイ酸分に関しては、Kondo & Peason 1981の論文中で詳しく言及されている。この論文では、ケイ化細胞の出現状態はGEIS の記載法に準じ、富む(A)、まれに認められる(R)、および認められない (N)に区分されている。モクレン科、ブナ科、クスノキ科、クワ科およびニレ科がケイ化された細胞組織を多く持つことがわかる。ちなみに、吉州窯の木葉天目にはクワの葉が用いられたという。

この表を見ると、ニレ科は全体にケイ酸が多いことがわかる。ニレ科のムクノキやケヤキ(ケヤキは現在ムクロジ科に移ったが…)が経験則的に良いとされているのも頷ける。逆に今回の実験に用いたクリを見てみるとケイ化細胞は非常に少ない。やはり、葉の厚さよりもケイ酸の量が重要であるようだ。

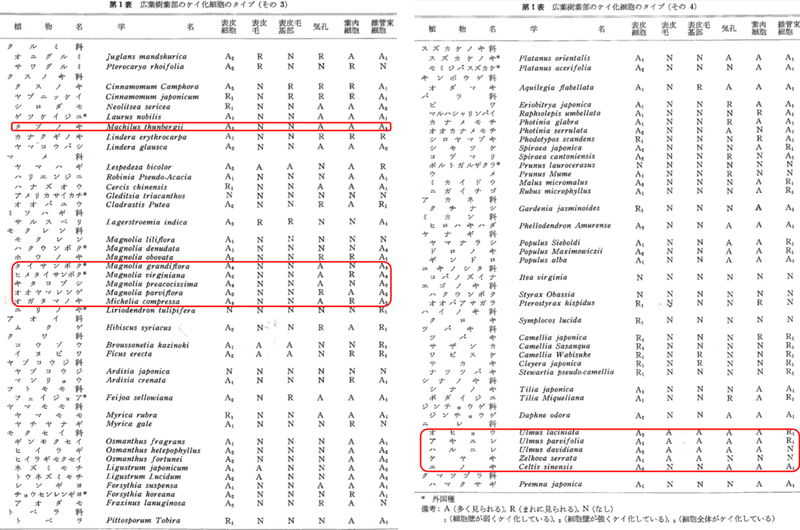

また、葉に含まれるケイ素の量を季節ごとに追った論文によれば、葉に含まれるケイ素は秋に増加し、最も低い季節に比べると数倍の差異がある。木葉天目用の葉が落葉前後のものが好まれるのも理にかなっている。

2.2. ムクノキを焼き付ける(2017/11/07)

次に、ケイ酸分が多いとされるムクノキで実験を行った。

材料と手順は以下の通り。

材料:ムクノキの葉 白荒や並信楽 天目釉(イワサキ)

手順:①ムクノキの葉を押し葉にし、絶乾させる。

②茶碗に天目を施薬し、1250℃で酸化焼成する。

③焼成済みの茶碗の見込みに乾燥済みの葉を置く。

➃葉全体を覆うように局面に沿った重石を置く。

④そのまま850℃で灰化する。

⑤重石を取り除き、1250℃で再焼成する。

850℃での灰化後の様子が下の写真。しっかりと葉の形を保った灰が残っていることが見て取れる。やはり、きれいに灰化するにはケイ酸量が重要なようだ。

再焼成したものを見てみると、溶け残っているもの、逆に溶けすぎて影だけになっているものがありました。これは窯の中での温度差、あるいは葉の個体差があるからだと思われる。同じ木につく葉にも日当たりがいいところの陽葉と影になるところの陰葉があり、陽葉は分厚く、陰陽は面積が大きいという違いがある。また、ケイ素は水にのって葉まで運ばれてくるため、より多くの水が輸送される、つまり蒸散を活発に行う葉ほどケイ素が溜まりやすいと考えられる。こうした背景から、ちょうど良いコンディションの葉は一握りなのだろう。(写真は溶け残った葉)

2.3. 葉の処理と釉薬の組み合わせ

次の課題は、灰を濃く焼きつけることである。課題を考えるにあたって、灰の焼き色は「灰の組成と残り方」「釉薬の組成」「焼成条件」の三つの条件で決まっていると仮定した。総当たり組み合わせを実験するにはかなり多くの資材が必要となるので、検証を二つに分けた。まずは三つの条件のうち「灰の組成と残り方」と「釉薬の組成」のみの総当たり試験を行った。

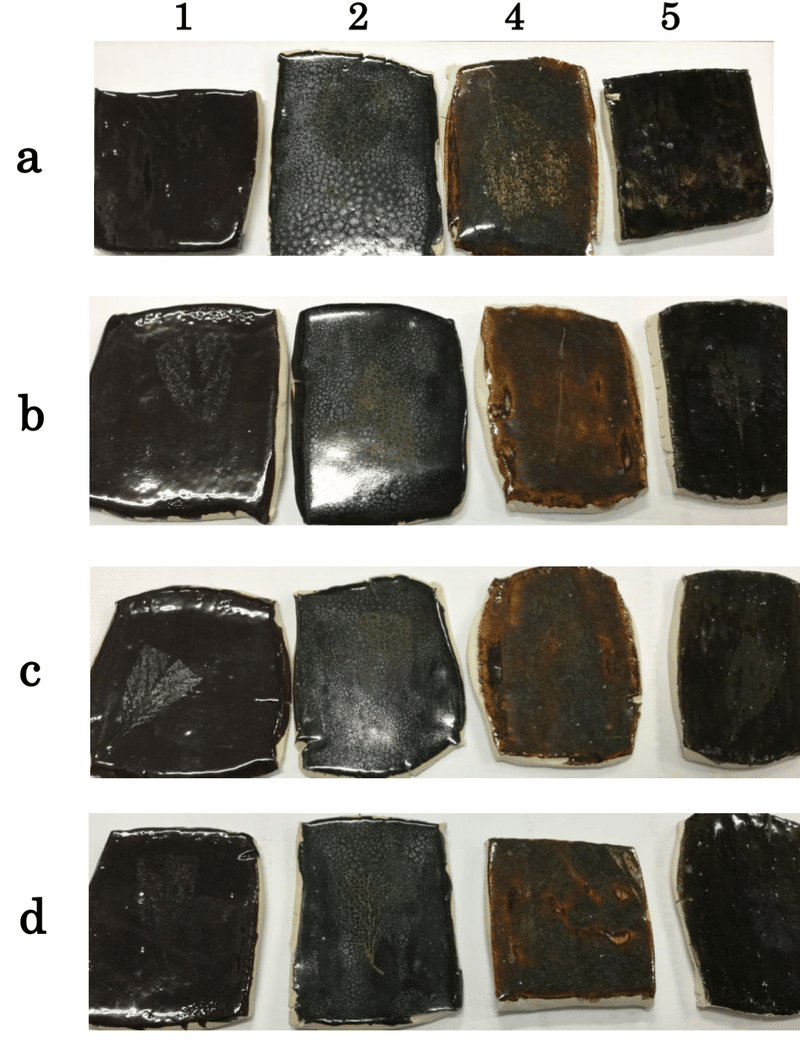

材料は以下のよう用意し、葉× 釉薬の総当たり試験(a-1)~(d-5)を行った。

材料

葉:(a)乾燥させたムクノキの葉

(b)(a)に藁灰 5wt%を塗布

(c)(a)にポリビニルアルコール(市販洗濯糊) 0.2ml/ml を塗布

(d)(a)にカルボキシメチルセルロースナトリウム 1wt%を塗布

釉薬:(1)黒天目(イワサキ)

(2)油滴天目(イワサキ)

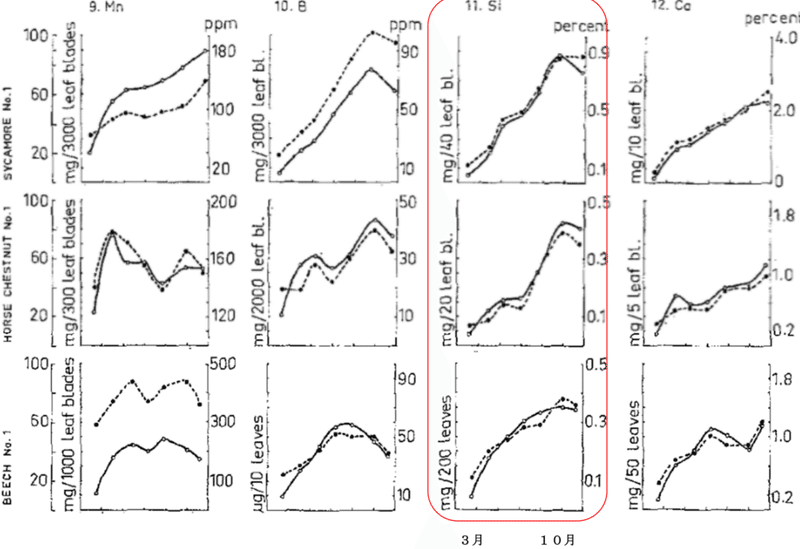

(3)黒天目(配合①)

(4)黒天目(配合②)

(5)黒天目(配合③)

手順:①ムクノキの葉を押し葉にし、絶乾させる。

②茶碗に1~5の釉薬を施薬し、1250℃で酸化焼成する。

③焼成済みの茶碗の見込みにa~dの処理をした葉を置く。

➃葉全体を覆うように局面に沿った重石を置く。

➄そのまま850℃で灰化する。

➅重石を取り除き、1250℃(窯中段)で再焼成する。

3は釉薬の溶けが良くなかったため再焼成からは除いた。結果、2と4で葉を焼き付けることができた。おおむね2のほうがくっきりと葉の形と模様が出ている。葉の処理方法では、何かしらで増膜したほうがはっきりと焼き付いた。

PVAと藁灰はすこしのっぺりと葉脈が焼き付く印象だが、色合いが黄色く、理想の色に近いように感じた。CMCはシルエットがはっきりと焼き付

くものの色合いが青~黄緑を帯びた。以前、増膜剤をレビューしている際に見かけたセルロース系の薬品を用いたものも青味を帯びていたが、因果関係は不明。次のテストは当初の方針もあり、古い時代でも達成可能な技術として藁灰を塗布した葉の焼き付けを試みることにした。

2.4. 藁灰処理した葉の焼き付け(2017/11/20)

今回は藁灰で処理した葉を実際に器に焼き付けようと思う。灰が残りやすいよう、灰化温度を700℃に引き下げた。

手順:①ムクノキの葉を押し葉にし、絶乾させる。

②茶碗に前回テストの4番の釉薬を施薬し1250℃で酸化焼成。

③焼成済みの茶碗の見込みに藁灰で処理をした葉を置く。

➃葉全体を覆うように局面に沿った重石を置く。

➄そのまま700℃で灰化する。

➅重石を取り除き、1250℃で再焼成する。

前回のテストからは素地を変えており、マンガンの光沢が目立つようになった。結果、葉の輪郭を維持したまま黄色く焼き付けることが出来た。

残念ながら、この後は別の課題に取り組み始めてしまい、木葉天目の再現実験は止まってしまった。今年度から取り組みを再開し、葉の内部にケイ酸を取り込ませるなどの実験を行う予定である。

3. おまけ~なぜ葉の部分だけ発色するのか?

このテストを行っている間、常に焼き付いた葉の色が何によって発色し、変化するのかということが気になっていた。木葉の線をよく見ると、黄と白と青が混ざって乳濁している。そもそも、釉が乳濁するという現象は結晶構造に因る。釉薬の成分が一様な結晶を形成した場合は透明~半透明になるが、逆に不均質な構造(=非晶質)になった場合は光が乱反射して乳濁する。乳濁を起こす釉薬には、藁灰を材料としたものが知られている。生物由来の灰は乳濁を促進するリン酸などが含まれるため乳濁をおこしやすい。今回のテストで得られた色が乳濁だとすれば、半透明釉である天目釉の表層において、灰の影響で非晶質が形成され乳濁したと考えられる。また、どの程度の深えさまで灰の影響があるのか調べるため、いくつかの器の葉が焼き付いている部分に断面を作ってみた。断面をレンズで拡大観察した写真を見ると、0.2㎜程度の深さまでは褐色に変色していることが判る。

今回の実験からではこの乳濁の色が黄色~青色を変化するメカニズムは最後まで判らなかった。同じように鉄釉と灰釉をかける朝鮮唐津などの技法を学べばより深い知見が得られるかもしれない。

引用

・近藤錬三&ピアスン友子, 1981, 樹木葉のケイ酸体に関する研究(第2報)双子葉被子植物樹木葉の植物ケイ酸体について, 帯大研報

・M. M. GUHA&R. L. MITCHELL, 1966, THE TRACE AND MAJOR ELEMENT COMPOSITION OF THE LEAVES OF SOME DECIDUOUS TREES, Plant and Soil XXIV, no. 1

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?