9・18を忘れてはいけない

89年前の今日(1931年9月18日)は、日本の関東軍が柳条湖事件・満州事変を引き起こし、中国に対して侵略戦争を開始した、日本人として忘れてはいけない日である。

以下、笠原十九司著『日中戦争全史』上巻から抜粋する。

謀略を計画した石原莞爾

石原莞爾が関東軍参謀に赴任してきたのは、張作霖爆殺事件の四カ月後の一九二八年一〇月で、同事件の首謀者だった河本大作の推薦があったといわれている。前章でのべたように、張作霖爆殺事件が関東軍の謀略であることを隠ぺいしようとした田中義一首相は天皇から叱責されて総辞職したが(一九二九年七月二日)、河本大作も連座するかたちで、関東軍参謀を停職させられた(七月一日)。しかし、それまでの半年間、石原と河本は同じ関東軍参謀として大いに意見を交わし、関東軍による満蒙問題解決のために作戦の検討をおこなった。

石原は、河本が首謀した張作霖爆殺事件の失敗から得た教訓を生かして、もっと大がかりで確実性のある謀略を計画し、準備した。さらに、河本が事件の責任者として軍部や政府から訴追されなかったことは、謀略によって満州事変をおこし、政府の意向を無視して軍事行動をおこしても処分されないという確信を石原にあたえた。前章でのべたように、政府・政党・メディアなどが、張作霖爆殺が関東軍の謀略であることを察知しながら、事件の真相を広く国民に知らせることなく、名前まで明らかであった河本大作の責任を追及することなく、曖昧に処理したことが、満州事変をひきおこさせ、やがて日中戦争さらにアジア太平洋戦争までひきおこすことにつながっていく。

石原莞爾は、来たるべき世界は、東洋文明の代表選手である日本と、西洋文明の代表選手であるアメリカとの間で、「世界最終戦争」が争われるという軍事思想をもっていた。これに備えるため、日本は国力を速やかに増強する必要がある。そのため、国土が狭く、資源の乏しい日本は、満蒙を領有して、農産物で日本の食糧問題を解決し、資源を開発して産業を発展させ、航空機をふくめた近代的な軍備を拡充して、国防力を強化しておかなければならないと、石原は考えていた(NHK取材班・臼井勝美『張学良の昭和史最後の証言』角川書店)。

河本大作の後任の関東軍参謀となった板垣征四郎は、石原の満州領有計画に共鳴して、以後石原・板垣のコンビで満州事変の謀略を計画・準備していくことになる。石原はまず、関東軍参謀を集めて「対ソ作戦計画の研究」を名目にした参謀旅行をおこない、中国東北(満州)の各地を実地検分して、攻撃作戦を立案した。さらに満州事変決行に備えて、陸軍中央に要求して二四糎榴弾砲二門を日本から運搬させ、事前に奉天城に照準を定めて設定させ、守備隊の歩兵に大砲の操作の訓練をさせていた。榴弾砲は野砲や山砲より一ランク上の砲で、師団より上の「軍」が持った。敵の野砲や山砲が届かない距離から味方の歩兵の頭上を飛び越えて強力なパンチを送ることができた。射程八〇〇〇メートル以上で、弾丸は三六キロ以上の重さがあった。

満州事変は柳条湖事件をきっかけに突然開始されたように一般に理解されているが、謀略によって戦争を発動する側は、事前に作戦開始のための戦場予定地の調査や作戦の研究と作成、兵器の準備と配備、軍隊の動員と訓練・演習などを事前におこなったうえで、謀略事件を起こすのである。本書で明らかにするように、柳条湖事件と満州事変、第二次上海事変と日中全面戦争、アメリカから騙し討ちと批判された真珠湾攻撃とアジア太平洋戦争も、すべて、突発的に開始されたのではなく、現地部隊による事前の攻撃予定地の査察や調査、地図や立体模型図にもとづいた攻撃作戦計画の作成、作戦を模した戦闘訓練、部隊の動員と兵器の装備など、事前の準備が整えられたうえで、謀略事件の実行と軍事行動の開始、となるのである。事件が謀略であることがわかるのは、事件発生後の軍事行動が迅速であることである。しかし、こうした謀略の事前準備は、軍事機密として政府や国民に知らせないところで進められるので、その真相は現在にいたるも明らかでないことが少なくない。本書第Ⅳ章で述べる海軍の謀略事件であった大山事件はその典型である。

謀略の柳条湖事件

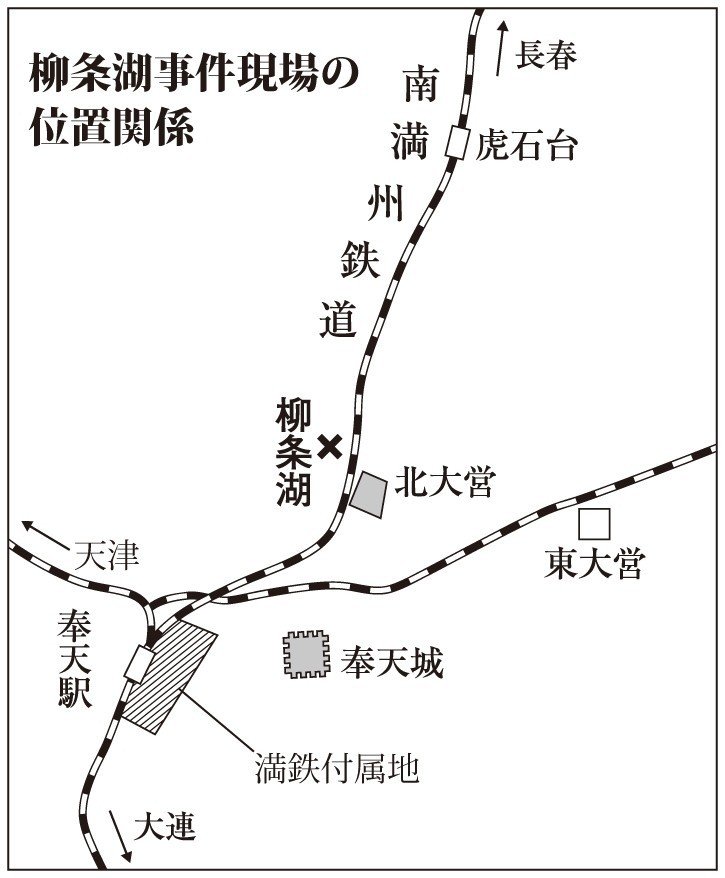

一九三一年九月一八日午後一〇時三〇分ごろ、石原・板垣らの関東軍は、奉天駅から東北へ約七・五キロの柳条湖で満鉄線を爆破させ、それを合図にそこから東南約五〇〇メートルにあった中国東北辺防軍(東北軍)の兵営の北大営を攻撃・占領した。そのころ、張学良の中国東北辺防軍は四四万人の規模であったが、張学良は蒋介石の命令によりその主力一一万を率いて、北京周辺に出動していたので、奉天にはその一部部隊の留守部隊が残っているにすぎなかった。石原・板垣らはこの間隙を利用して軍事行動に出たのである。

次頁の『朝日新聞』(一九三一年九月一九日、号外)は、「昭和六年九月十九日【午前七時発行】とある号外であるが、この号外記事をよく読めば、柳条湖事件(新聞では柳条溝と誤った地名になっている)が関東軍の謀略であることを証明するものになっている。

①「奉天軍の計画的行動」の見出しの記事に「十八日午後十時半奉天郊外北大営の西北側に暴戻なる支那兵が満鉄線を爆破し、我鉄道守備隊を襲撃したが我軍はこれに応戦した」とある。一八日の深夜一〇時半に発生した爆破事件を調査もせずに中国軍の爆破と即断して軍事行動を開始することは通常ではありえない。

②「軍司令部奉天に移る」という見出しで、旅順にあった関東軍司令部を一九日朝に奉天に移し、関東軍司令官本庄繁中将が幕僚を随えて奉天に急行、と伝えている。突発事件ならば、まず真相究明をしたうえで、対応策をかんがえるのが常套であるので、満鉄爆破と同時に司令部を奉天に移すという手際の良さは、謀略の手の内を自ら明かすものである。

③「我軍奉天城内に入る」という見出しで、関東軍が奉天城門を攻撃して一九日午前三時に城内に進入とあるのは、前述したように、関東軍は奉天城攻撃の大砲を設置していたからである。深夜に発生した満鉄爆破を合図に奉天城攻撃を開始したことを証明している。

④「在鮮二個師団に非常準備命令」と見出しにある。爆破事件発生とともに朝鮮に駐屯していた日本軍二個師団を増援として出動させる準備命令を下したというのである。事前に関東軍司令部と朝鮮軍司令部が謀略作戦を合意していなければできないことである。

満州事変──「十五年戦争」の泥沼へ

柳条湖事件の報をうけた民政党の若槻礼次郎内閣は、九月一九日の午前、緊急閣議をひらき、事態をこれ以上拡大しないという不拡大方針を決定し、本庄関東軍司令官に伝えた。この段階で軍中央も不拡大方針に一応同意した。

しかし、関東軍参謀の石原らはこれにしたがわず、吉林特務機関の謀略により、九月二〇日に吉林の日本人居留民(日本人一〇〇〇人)が危ないという不穏状態をつくり、居留民保護を理由に二一日、吉林に出兵した(前章でみたように、「居留民保護」が日本軍出兵の常套手段として以後も繰り返されていく)。これをみた朝鮮軍司令官林銑十郎中将は、すでに出動準備を命令していた朝鮮軍を天皇の勅命をえることなく独断で越境させ、奉天に向かわせた。当時関東軍は一万四〇〇人で、これだけで満州を占領することは不可能であった。この朝鮮軍の独断越境により、事変は政府の方針に反してさらに拡大することになった。

日本の植民地であった朝鮮から中国へ国境を越えて出動するのには天皇の統帥権にもとづく勅命がなければならなかったし、また出兵にともなう経費支出については閣議の承認が必要であった。しかし、林朝鮮軍司令官は天皇と政府に無断で、朝鮮軍を越境させてしまったのである。明らかに天皇の統帥権をないがしろにしたのである。林銑十郎はのちに「越境将軍」と称された。

けっきょく、若槻首相も「出たものは仕方なきにあらずや」とすでに出動した事実を認めて経費支出を承認し、昭和天皇も「此度は致方なきも将来充分注意せよ」と軍規違反を不問にして、この軍事行動を追認してしまった。出先の軍が独断でつくりだした謀略と軍事行動に引きずられて、日本政府は不拡大の方針を守れなかったのである。本書が明らかにするように、以後も現地軍の独断専行を天皇と政府が追認するというパターンが繰り返されて、日本は侵略戦争拡大の一途をたどり、満州事変は一九四五年八月一五日までつづく「十五年戦争」の発端となったのである。

関東軍の奉天占領、吉林占領などの軍事行動にたいして、中国東北辺防軍(東北軍)司令長官の張学良は、一九二八年の張作霖爆殺事件と同様に、関東軍の挑発行為であると警戒して、関東軍と戦争状態に入らないように不抵抗を命令した。

国民政府軍事委員会主席、国民革命軍総司令の蒋介石も、「安内攘外(国内を統一安定させてから抗日にあたる)」政策をかかげ、張学良にたいして不抵抗を指示した。蒋介石は、北伐の完成により、中国東北(満州)もふくめて国民政府による中国統一を達成したあと、政治・軍事・経済の中央化と統一化による中央政府の建設に最大の努力を払い、また国軍(国民革命軍)の統一編成による空軍や海軍も備えた近代的な中央軍(国防軍)の建設のために巨額な軍事費を投じようとしていた。いっぽうでは、国民革命軍による北伐戦争に合流してきた地方軍・雑軍を削減、整理したことから、それに反発する有力地方軍の首領たちが連合して「反蒋介石戦争」を展開したので、これらの内戦にも対応しなければならなかった。地方軍は一省や複数の省を支配する軍人政治家(軍閥)が省の軍隊として省税などを軍事費にあてて維持していた軍隊である。雑軍は雑多な軍隊という意味で匪賊といわれた私的軍事集団も含まれた。

さらに蒋介石は、中国の軍事指導者として合理的な戦略をもっていた。それは、自分が日本軍に敗けるとわかっている戦争をしては、中国軍が殲滅されて国が亡び、日本の植民地となってしまうので、陸・空・海軍を備えた中国国防軍を建設し、日本軍に対抗できる戦力を備える段階になるまでは、外交政策や和平交渉による戦争回避につとめ、その間に国際連盟に提訴したり、欧米列強の干渉圧力によって、日本の中国侵略戦争を抑止させる、というものであった。

したがって、柳条湖事件については、国際連盟にたよって事件を解決しようと、三一年九月二一日に国際連盟に提訴した。日本軍の錦州爆撃、「満州国」建国については、不法行為であると国際連盟に訴えつづけて、日本を国際社会から孤立させてゆき、ついには国際連盟から脱退(一九三三年三月)させるにいたる(一三一頁参照)。

蒋介石と張学良が不抵抗作戦で対応したために、関東軍は事前に調査・研究した作戦にそって容易に軍事行動を拡大した。一九三一年一〇月八日に奉天を奪われた張学良が臨時政府を設置した熱河省の錦州を爆撃した。錦州爆撃は、石原の作戦によりおこなわれ、陸軍の飛行隊一一機が二五キロ爆弾を四発ずつ真田紐で吊るし、目測によって紐をゆるめて投下するという原始的な方法で、計七五発の爆弾を投下した。これは、第一次世界大戦いらい最初の都市爆撃であったので、国際社会に衝撃をあたえ、一〇月二四日の国際連盟理事会は、日本の満州侵略を非難、日本軍の満州からの撤退を勧告する決議案を一三対一(一は日本)で採決した。連盟の規約により全会一致でなかったので、法的には決議案として成立しなかったが、日本が国際的に孤立したことを明確にした。

若槻内閣は懸命になって事件不拡大を声明したが、石原らの錦州爆撃は、関東軍は張学良の東北政権を崩壊させ、満蒙を独立させるために軍事行動をおこしたのであり、本国政府の制止により作戦を自粛するものではない、と内外にアピールする狙いがあった。錦州爆撃が国際的な非難をうけたことにたいし、石原は「どうせ満州問題の根本的解決は世界を敵とする覚悟を要するのだから連盟案は恐るゝに足りません」と妻に語っていた(一〇月三一日)(伊勢弘志『石原莞爾の変節と満州事変の錯誤』芙蓉書房)。

若槻内閣の不拡大方針にまったく従う気配をみせず、関東軍が一一月一九日に満州北部のチチハルを占領すると、不拡大方針を破綻させられた若槻内閣は一二月一一日に総辞職し、代わって政友会の犬養毅内閣が成立した。

関東軍は、張学良の不抵抗主義により三二年一月三日に錦州を無血占領、二月五日にはハルビンを占領、柳条湖事件以後、ほぼ四カ月で満州の主要都市と鉄道を軍事占領した。

ところで、関東軍がこのように容易に満州占領に成功したのは、蒋介石と張学良が不抵抗主義をとったことが主要な原因であったが、日本軍部内には、なぜ蒋介石が不抵抗主義政策をとらざるを得なかったかという理由を冷静に分析することなく、中国軍はバラバラで弱い、日本軍が本気になって一撃を加えれば(戦争を仕掛ければ)、蒋介石政府は簡単に屈服するという、中国の政府・国民の抗戦力を軽視・蔑視した安易な「中国一撃論」が台頭することになった。本書の第Ⅲ章で詳述するように、盧溝橋事件を利用して軍部内に勢力を拡大、日中全面戦争化を推進した拡大派の軍事思想がそれである。

「わが家は東北、松花江のほとり」

満州の故郷を追われ、万里の長城を越えて流浪していった若者たちの悲しみを歌った「松花江上」(松花江のほとり)という歌がある。抗日戦争中、広く中国民衆に歌われ、とりわけ青年・学生たちが抗日闘争に立ち上がるよう鼓舞した歌で、張寒暉の作詞・作曲になる。哀調に怒りを秘めたメロディーは若者の心を動かし、多くの若者たちが涙を流しながら歌った。

わが家は東北 松花江のほとり

そこには森林と鉱山 さらに山野に満ちる大豆と高粱がある

わが家は東北 松花江のほとり

そこにはわが同胞 そして年老いた父と母がいる

九・一八 九・一八 あの悲惨な時から

九・一八 九・一八 あの悲惨な時から

わが故郷を離脱し 無尽の鉱産物の宝を捨て去って

流浪 また流浪 関内をさすらいつづけている 流浪

いつの年 いつの月 私の愛する故郷へ帰れるのだろうか

いつになったら あの無尽の鉱産物の宝をとり戻せるのだろうか

父や 母よ

いつになったら楽しく一堂に会えるのだろうか

松花江は日本の武装移民団や分村移民団の多くが入植した佳木斯・依蘭・方正・樺川などの地を流れて黒竜江(アムール河)に合流する大河である。「九・一八」は中国語で「チューイーパー」と言って、中国人ならば誰もが知っている、関東軍が柳条湖事件を引き起こし、満州事変・満州侵略を開始した日である。歌は、満州事変につづいた日本の満州開拓移民によって、松花江のほとりにあった故郷を追われ、関内つまり長城の内側の中国本土の各地を日本の侵略戦争を逃れて流浪している若者たちの悲しみを切々と歌ったのである。

【参考文献】

日中戦争全史

上巻 http://www.koubunken.co.jp/book/b298181.html

下巻 http://www.koubunken.co.jp/book/b298182.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?