日中戦争と軍馬

今週の朝ドラ「エール」は、軍歌「暁に祈る」誕生の物語だった。

日中全面戦争が始まった1937(昭和12)年から太平洋戦争開戦直前の41(昭和16)年までの時代を描いていた。

「暁に祈る」は、陸軍省馬政課が後援する国策映画「征戦愛馬譜 暁に祈る」の主題歌として、映画とともに大ヒットした。

出征兵士の映像に添えられる定番の軍歌である。

歌詞には「馬」が一箇所しか出てこないが、映画の方は軍馬が“主役”である。

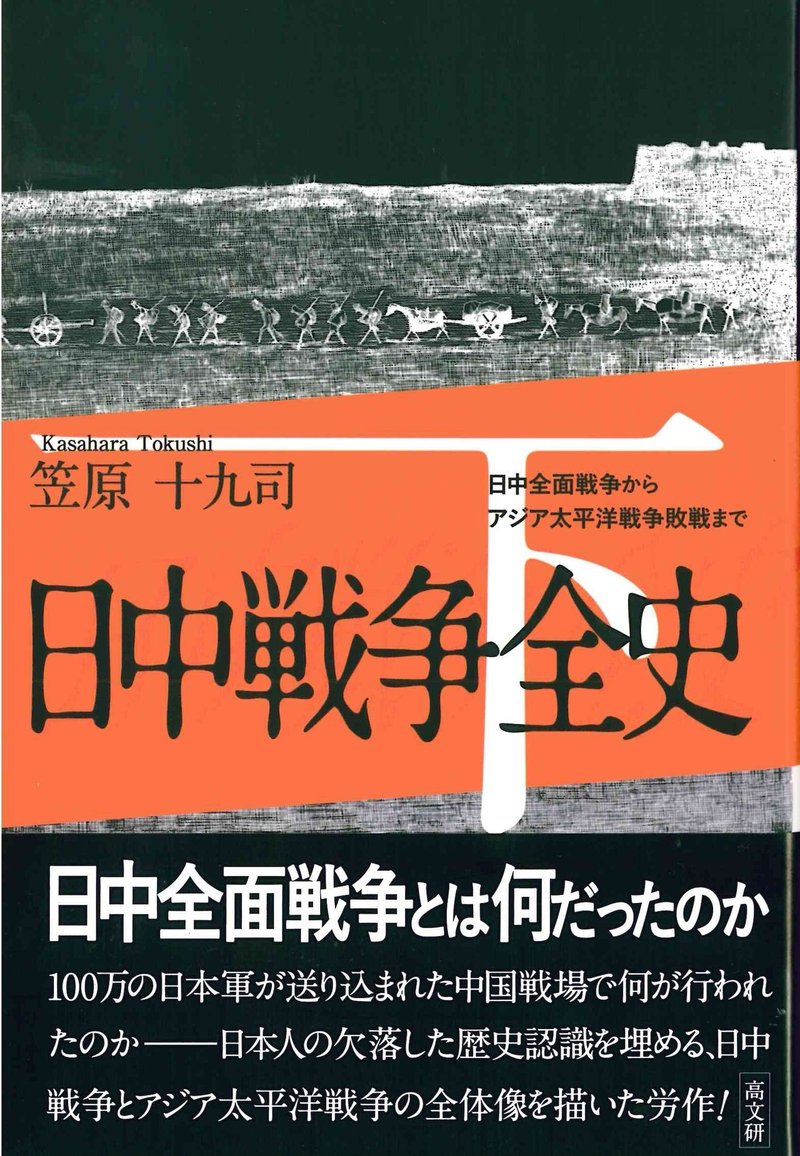

そこで、笠原十九司著『日中戦争全史』下巻に引用されている「永沢道雄『中国大陸徒歩四六〇〇キロの戦場体験』(光人社、2002年)」のエピソードを紹介する。

盲目の馬と二五〇〇キロ

永沢道雄『中国大陸徒歩四六〇〇キロの戦場体験』は、「戦争体験を掘り起こす会」の運営委員の永沢が、大陸打通作戦に参加した五人の元兵士の手記や聞き取りをまとめたものである。以下に紹介するのは「盲目の馬と二五〇〇キロ─独歩九四大隊・迫口力の体験」である。

迫口力(さこくち・つとむ)は、一九四四年、鹿児島の歩兵第一四五連隊に入営し、五月四日に湖北省武漢の西北の近くにある安陸に駐屯していた第五八師団の第五一旅団独立歩兵第九四大隊(以下独歩九四大隊と略す)の行李(こうり)中隊に配属された。行李とは戦闘上または給養上に必要な弾薬・衛生材料・糧秣・器具などを運ぶ部隊で兵員は輜重(しちょう)兵といわれた。一般に大行李が糧食、炊事用具などを運搬、小行李が弾薬・衛生材料など戦闘用品を運搬した。

独歩九四大隊は大陸打通作戦の湘桂作戦に参加することになり、行李中隊の第四分隊に所属された迫口に割り当てられた持ち馬は、「独余(どくよ)」という名札がつけられた体の大きい、立派な日本馬であったが、両方の眼は白く濁って黒目のない馬であった。迫口はおどろいて、馬を取り換えてもらえませんかと申し出たが、上官から「この馬はお前が曳くことになっておる」ときっぱり言われたので、従わざるを得なかった。湘桂作戦には六万七〇〇〇余頭の軍馬が投入されたが「独余」はそのなかでたった一頭の全盲の馬だった。独余が内地で徴発された時は全盲であるはずはないので、中国の戦場において蚊の媒介によりフィラリアの幼虫が眼に入り、角膜の混濁を起こしたものと推測された。

五月一四日、迫口は独余の背に大きな木箱四つを左右に分けて背負わせて、安陸を出発、湖南省を縦断して広西省の桂林・柳州をめざして南下の行軍を開始した。行軍を開始してまもなく、米軍機の襲撃の洗礼をうけた。行李の馬匹(ばひつ)部隊は米軍機の格好な攻撃目標にされた。

「敵機来襲!」の声、戦闘機の爆音が近づく。迫口はクリーク(中国平野の小運河)の土手の柳の木陰に隠れたが、敵機は低空で迫り、機銃掃射を浴びせた。独余は驚いて後脚で立ち、ひと声いななくと飛び跳ねて暴れだした。迫口は必死で手綱をひくが、とても制御できない。独余は積み荷もろともクリークに落ち込んだ。迫口も装備をつけたままクリークに引きずりこまれた。岸に上がる場所を探して泳ぎまくった。独余も好んで水に飛びこんだわけではないから、迫口のひく手綱のままに岸に這い上がった。装具いっさいを体につけたまま、人も馬もずぶ濡れ、米機が去って行軍を開始したが、全身濡れネズミの行軍となった。

クリークや小川には、ちゃんとした橋はなく、五〇センチ幅くらいの石造りの一本の橋であった。眼の見えない独余にとってそんな橋を渡るのは軽業(かるわざ)に近い。迫口は落ちないようにいろいろ曳く方法を変えてみたが、無事に渡り切ったことは一度もない。前脚はなんとか迫口のあとをついて行っても、後脚を必ず踏み外す。そのたびに転落した。

九月に入って、湖南省から広西省の省境にせまったところで、急峻な山道になった。行李中隊は、米軍機の襲撃を恐れて、公路(自動車道路)は迂回して、細い間道を選んで行軍するようになっていた。独余にとって山岳の道は、脚を踏み外して転倒することが多く、難渋した。そんなとき、他の分隊の兵士が、険しい山岳にさしかかったら、その馬を谷底に突き落とせ、さもないと今度こそお前の命があぶないぞ、と忠告した。しかし、独余の眼となって、ありったけの力をそそいで毎日がんばってきた迫口は、厳しい表情で首を横に振った。

一一月、攻略された桂林市街を通過すると、満々と水量のある大河にぶつかった。河幅は一〇〇メートル以上もあった。舟艇などはなく、破壊された鉄橋の下に工兵隊が幅七〇センチのぐらいの古材で橋を架けていた。橋の途中で止まらないように、前の馬との距離をとって一気に渡るつもりだったが、三分の一ぐらい来たところで、独余は板と欄干の間に左の後脚を落とした。独余は脚を上げようともがいたが、前脚もすきまに落してしまった。迫口の力では引き上げるのは不可能だった。この窮地を脱するには、独余をいったん河に落してしまうしか方法がない。

積み荷と鞍をはずし、脚をいためないように欄干を少し切り取り、独余の胴を押して三メートルほど下の水面に突き落とした。迫口は大急ぎで川下の土手に駆け下りていった。独余は馬だから泳げるのだが、方角がわからない。迫口は「こっちだ、泳げ! 独余」と懸命に叫びつづけた。独余は水面に首を上げ、声のする方に泳ぐ。歯をむき出している。声をたよりにやっと泳ぎついた。土手はぬるぬると滑る。前脚をかけては滑る。何回も何回も河に落ちたすえ、やっと土手に這い上がった。

河畔の土手には、有刺鉄線が二重に張り巡らされていた。眼の見える馬ならばためらうにちがいない鋭い有刺鉄線を独余は踏み破り、まっすぐに迫口のもとに駆けつけた。その姿に迫口は涙がとまらなかった。有刺鉄線で前脚と後脚・腹部に切り傷を負ったが、大きな怪我ではなかった。

もういちど橋の渡りなおしだ。こんどは先行する人馬が渡りきるのを待ち、無人の橋を一気に駆けぬけた。無事に対岸についたとき、ずぶ濡れの独余の哀れな姿と悲しそうな白く濁った眼をみた。迫口は心の底から安堵すると同時に、なにかわけのわからない憤りを感じ、また涙があふれた。

四五年四月、迫口の行李中隊は桂林付近の駐屯地から柳州を経て、南寧まで四五〇キロの道を行軍中、広西省方面で展開していた支那派遣軍の大部隊は、対ソ戦にそなえて華北・北朝鮮へ向けて転用されることになり、独歩九四大隊も行軍してきた経路を反転して北上した。

八月一六日、広西省から湖南省へ入る。一一カ月前に泥濘の険しい山道を越えた入口にさしかったところで、あれほどうるさかった敵機の襲来がなくなった。そして八月一九日、大休止をしているときに敗戦の話を聞いた。耳を疑ったが、本当だとわかると安堵感が全身をつつんだ。独余の鼻をなでて、「お互いに苦労したなあ」と話しかけた。

第五八師団は敗戦後も苦難の行軍をつづけた後、一〇月、江西省の九江の北の黄梅で捕虜抑留生活に入り、独余もふくめて軍馬は中国軍へ引き渡された。一号作戦(大陸打通作戦)出動のとき二三〇頭いた行李中隊の馬は、一年半の間に一三〇頭に減っていた。ただし、日本から中国戦場へ連れてこられた膨大な数の軍馬は一頭も帰国していない。

最後に、迫口と独余が命がけで運んだ木箱の中身は、ウイスキーとパイナップルの缶詰だった。木箱がボロボロになったので、ある宿営地で中身に異常がないかどうか、板をはがして調べてみて判明したのである。迫口はこんなものが戦争に必要なのかと、やり場のない憤りで体が震えた。

戦後、迫口の手記を読んだ独歩九四大隊の元経理将校が、ウイスキーとパイナップルの缶詰は、出発地の安陸で第五八師団から独歩九四大隊に交付されたもので、それらは、部隊として決死隊を出すとき、あるいは全滅玉砕の危機におちいったとき、「最後の宴」のために、各部隊長用に支給されたのではないかという推測を、迫口に書いた感想の手紙で書いていた。筆者は作戦勝利の「祝宴」「慰労宴」のことも考えていたのではないかと推測している。

軍馬と兵士の命

軍馬に関連して、エピソードをもう一つ。

以下の文章は、『石碑と銅像で読む近代日本の戦争』所収「満州事変軍馬戦歿之碑」からの引用である。

……十五年戦争の期間中、騎兵・砲兵・輜重兵の各連隊に徴用・配属された軍馬は全国で計百万頭を超すともいわれたが、一頭も戻ってこなかった。

一九四四年暮れ、仙台の輜重兵第二連隊で、一少尉が上官の中隊長(大尉)に軍刀で首をはねられ即死した事件が起きた。その少尉の部下が誤って馬にけがをさせたことで、「天皇陛下からいただいた馬は兵隊より大切だ」とする中隊長に、少尉が「人間のほうが大事だ」と部下をかばい対立した末の凶行であったといわれる。軍馬の慰霊碑の陰に、兵士の人命を軽視した日本軍隊の本質が窺われる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?