ポール・セザンヌとは|400年の美術の歴史を変えた作品を、生涯を振り返りながら解説

ポール・セザンヌはハンパない。ピカソやマティスから「近代絵画の父」と呼ばれた、めちゃくちゃ偉大な人間だ。スター揃いの後期印象派のなかでも、超デカめな革命を起こした人間である。

しかし「なぜ彼がお父さんなのか」ってのは、あんまり広まっていない。今見ても「え、なにこれ下手じゃない……? あれ、これ単純に下手じゃない……?」とか言われることもある。

そこで今回はセザンヌのスゴいところについてご紹介。彼の人生を追いながら「なぜ近代絵画の父なのか」を見ていきたい。

ポール・セザンヌの生涯 〜生まれから大学を中退するまで〜

ポール・セザンヌは1839年に南フランスのエクス・アンプロヴァンス(通称・エクス)で生まれる。印象派のクロード・モネが1840年、オーギュスト・ルノワールが1841年生まれなので、年代としては印象派の面々に近い。ちなみに日本だと高杉晋作がタメだ。

セザンヌのお父さんは銀行の頭取。マジで叶姉妹並みのお金持ちである。お母さんは彼の家の使用人をしていて、セザンヌが生まれたときは、まだ内縁の妻状態だった。とはいえ、金魚妻的なドロッとした感じではなく、セザンヌが5歳のときに2人はしっかりと結婚をする。

つまりセザンヌは別に親が芸術家というわけではない。強いていえば母方のおばあちゃんが椅子職人だったくらい。

セザンヌはこの田舎町ですくすく育つ。彼は「これ以上の故郷はないよ〜。まじ田舎最高〜」と振り返るくらいエクスの町が大好きな少年だった。この時期に見た自然の風景は、のちの印象絵画に生かされているはずだ。

そんなセザンヌは10歳で地元の小学校に入学。13歳から、ブルボン中学校に入った。ここで彼の人生を変えるような出会いがある。下級生のエミール・ゾラと仲良くなるのだ。

ゾラといえばのちに「居酒屋」や「ナナ」で大ベストセラー作家となる小説家である。中学生のゾラは親を亡くしており、すんごい貧乏だった。またパリ生まれということで、「やーい!この貧困〜!」と結構、悲惨ないじめに遭っていた。小中学生って、ちょっと服汚れてるだけでいじめの対象になりますよね。アレです。

セザンヌは勇敢にも、そんなゾラに話しかける。経験がある方はわかるだろうが、いじめられっ子に話しかけるのは、ものすごく勇気がいることだ。これはセザンヌの画家としての功績以上に偉大なことだと思います。

当然「あいつも貧乏ゾラの仲間だ〜」って具合にいじめっ子グループからボコボコにされるんですね。それでゾラは「僕のせいでごめんね」的な感じで、リンゴの籠をセザンヌに渡したそうです。

このゾラのリンゴの籠のエピソードは、セザンヌが大人になって語った話だ。そしてのちほど紹介するが、セザンヌの絵にはよくリンゴが出てくる。「リンゴ」というモチーフは、セザンヌの人生でも印象深いものなのだろう。

ここから2人は超仲良しになる。もう、なんかさまぁ〜ずくらい仲良し。そして、このコミュニティが中学生とは思えないくらい大人びていた。

当時からセザンヌはゾラとよく詩や小説を読んでいた。しかも大人でも難しいホメーロス、ユーゴーなどを読んでいたそうだ。レミゼとか読みながら「よっしゃ、いじめっ子を見返したろ」とか考えていたんだろうか。

さて、この時期にセザンヌは6年間中学校に通って「法学」を勉強します。お父さんがしっかりした人なので「法律家として立派になってくれよ」と後押ししていたわけだ。

しかし一方でセザンヌは、18歳からデッサンの学校にも通い始める。そこではじめて絵に触れて「何これ、素描って超楽しいじゃん」ってなるんですね。文学少年なので、絵画にも興味があったのだろう。

そんなセザンヌはデッサンを習いはじめて2年後に描いた絵がこちらだ。

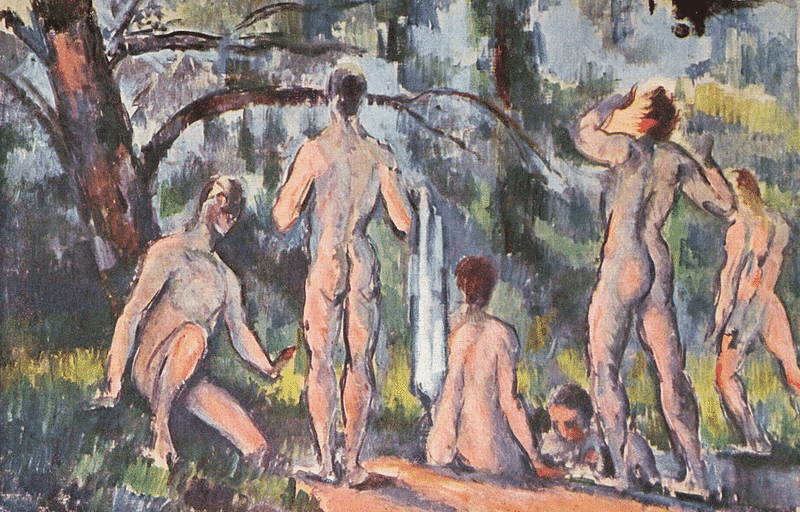

後期のセザンヌとはまったく違う「基本に忠実な絵」だ。関節とかカクカクでだいぶ人形感強めだけど、人体把握などをリアルに描こうとする気持ちが表れている。

そんなセザンヌはだんだんと「法律より絵のほうが楽しい。弁護士じゃなくて画家になりたい〜」と思ってきます。親が教育熱心で、父親の勧めで大学の法律学科に行くんですけど、心のなかでは「画家になりたい〜。親うぜ〜」って感じです。

もう完全に大学生あるあるだ。特に育ちのいい大学生は、みんなこの時期を通っていることだろう。19歳のセザンヌは多くの大学生が悩まされているあのジレンマをビンビンに感じてたんですね。

そんな彼の相談相手がやはりゾラだった。ゾラは当時、エクスを出て母親がいるパリに引っ越していた。ただ「弁護士と絵描きのどっちにしよ〜」と進路に悩むセザンヌに、手紙で以下の熱いメッセージを書いています。

「勇気を持て。まだ君は何もしていないのだ。僕らには理想がある。だから勇敢に歩いていこう。」

「僕が君の立場なら、アトリエと法廷の間を行ったり来たりすることはしない。弁護士になってもいいし、絵描きになってもいいが、絵具で汚れた法服を着た、骨無し人間にだけはなるな」

いやぁ、さすが未来の大作家。いいこと言いますよね。「絵具で汚れた法服~」のあたりに大作家の片鱗が出まくっている。「中途半端になるな」って軽めにセザンヌのことを叱ったわけです。この言葉を受けて、セザンヌは大学を中退。画家になるためにパリに向かいました。

セザンヌの生涯 〜パリでボロクソにいわれて結局ふらふらしちゃう〜

そんなセザンヌは、名門フランス官営の美大であるエコール・デ・ボザールを受けますがしっかり落ちます。で、仕方なく私立のアカデミー・シュイスで絵を学ぶんですね。

エコール・デ・ボザールはしっかりした官営の学校なので、そりゃもう教科書主義。基礎からデッサンを学びながら、かっちり教えられるんです。一方でセザンヌの行ったアカデミー・シュイスは「絵って自由じゃん! なに描いてもそれが正解なのよ」っていう、私立感丸出しの開放的な考えだった。

ただ、この時代は前者が画壇的には「正」とされていた。国営の展覧会、サロン・ド・パリが画家にとってのすべてである。そこで認められて、はじめて画家として飯が食えるのだ。だから画家はみんな「サロンが好む絵」を描かなきゃいけない。そんな絵を教えてくれるのが官営の美大なのである。

だから私立大学には自然と「パンク野郎たち」が集まるわけだ。特にアカデミー・シュイスって独特で、面白いです。というのも、まず学費が安い。これは「先生が若い時苦労したから」という泣かせる背景がありました。

でも先生は割とサロン寄りな考えで教えるんですよ。「かっちり描きなさい」って感じです。ただ週1くらいしか教えにこない。もうなんか「何も経験ないのに野球部の顧問させられてる化学のヒョロ眼鏡先生」みたいな感じなんですよね。

この状態だと、生徒はどうなるのか。まず「入学するのはお金ないけど絵を描きたい」という人です。そして週1で「かっちり描け」と言われ「んだよ。サロンが好む絵じゃなくて自分の表現させろや」っていうパンク精神が出てきます。そして週6で自分の好きな絵を描くんですよね。自然と精神的モヒカンアーティストたちが集まるようになるワケである。

それがマネ、モネ、ピサロ、クールベ、コローといったバルビゾン派・印象派の面々。彼らの多くはアカデミー・シュイス出身で、「俺らで新しい時代作ろうぜ」と、忌野清志郎みたいな考えを深めていきました。

そんな荒くれ者一族にセザンヌも入った。入学してすぐ、のちに「印象派の父」と呼ばれるピサロと会っている。セザンヌはピサロから影響を受けながらたくましく生きていく……かと思われたが、実はいきなり超挫折するんです。

というのも、官営美大の学生から「なにこの下手くそな絵(笑)」と馬鹿にされるわけだ。それで心がぽっきり折れて、たった半年でパリを去り、地元に帰ってます。"ええとこの 坊ちゃん"なんで、自尊心強めでガラスのメンタルだったわけです。

で、実家に帰って父親の経営する銀行に就職するんですけど、もちろんうまくいかない。そりゃそうだ。画家の夢を割り切れてない、うわの空な社員が銀行員として成功するわけがない。もうなんか、1000フラン紙幣に落書きしちゃいそう。結局、ゾラが言ってた中途半端な生き方に突入するわけです。

それで結局、1年で退社。そのままいれば、時期頭取になったかもしれないのに、それでも絵を捨てきれなかった。この情熱が素晴らしい。

それで、またパリのアカデミー・シュイスに戻ってきて画家としてリスタートするわけだ。この時期のセザンヌはまさに自分探し状態だった。ガンジス川で溺死するくらい自分を探していた。

23歳で舞い戻ってきたセザンヌは、ここでモネやルノワールといった印象派の画家たちに出会っている。ここからセザンヌは燃える。遠近法などのデッサンが崩れているものの、たくさんの絵を描いた。

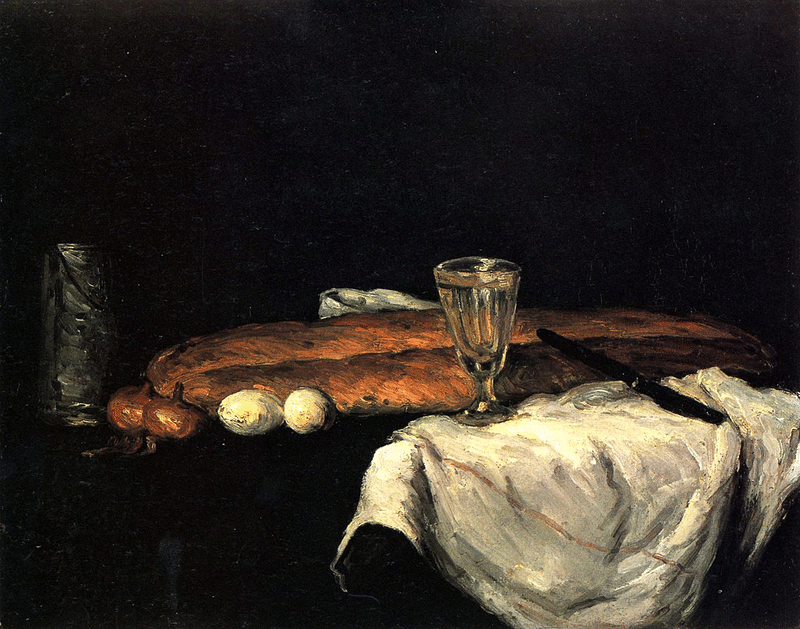

画面が暗いのは、クールべやドラクロワなどのロマン主義を影響を受けているといわれる。ロマン主義とは「自分の描きたい構図を描くぞ〜」という表現主義的な思想だ。

これで自分をボロクソにしたサロンに出品しまくるわけだ。「何が官営だこの野郎」的な思いを持って1864年から1869年まで毎年サロンに作品を出した。(1863年に出品した説もあるが、記録に残っていない)。セザンヌが20代後半のことだ。

1865年にはピサロに「あんときバカにした奴らの顔を怒りと絶望で真っ赤にしてやりますわ」と宣言している。あの嘲笑が彼にとってはものすごいコンプレックスであり、原動力になったんですね。

ただ、これがまぁすべて落選する。なかでも1866年は審査員にバルビゾン派であり、攻めっ攻めの表現に寛容コローやドービニーがいた。それで同じ印象派集団のモネやルノワール、クールベなどは入選した。「ただしセザンヌテメーはダメだ」と言われたわけだ。

ドービニーは「セザンヌの作品いいと思うけどなぁ」みたいに、他の審査員にプッシュしたんですが、それでもダメだったのだ。

セザンヌはこれにガチギレで「落選展(落とした作品の展示会)やってくれや」と手紙を送っている。が、それすらも叶わなかった。散々である。

ここまでセザンヌが落とされたのには理由がある。サロンに入選するためには「サロンが好む絵を描く必要がある」と先述したが、彼はその真逆をいった。

つまり「自分のなかで最もサロン的な表現から遠い絵」を送り続けたのだ。それによって、サロンの選考委員に「あんたら見る目ないぞ」って、喧嘩を売り続けたんですね。印象派集団のなかでも、いちばん尖ってたんです。

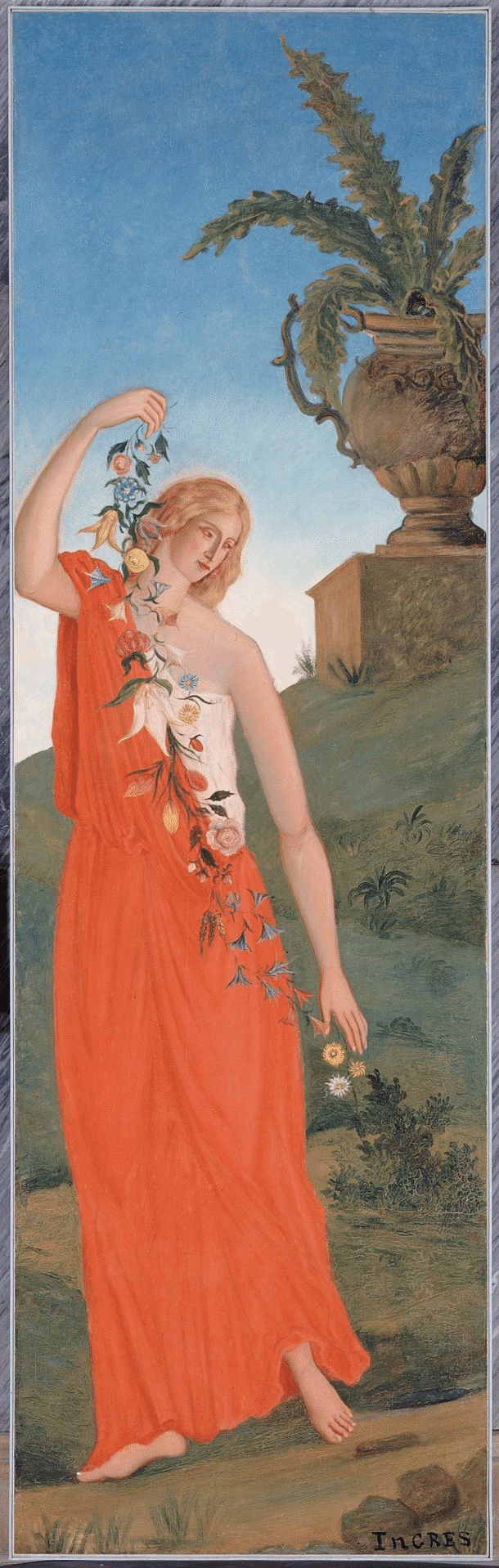

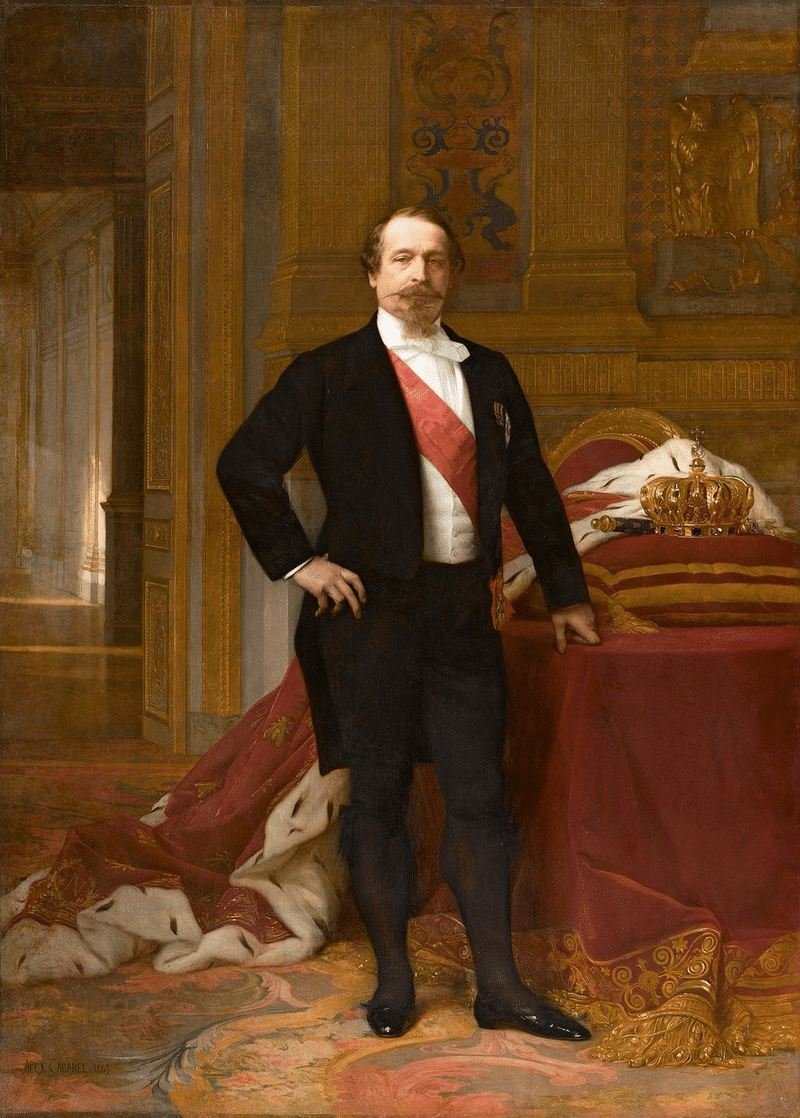

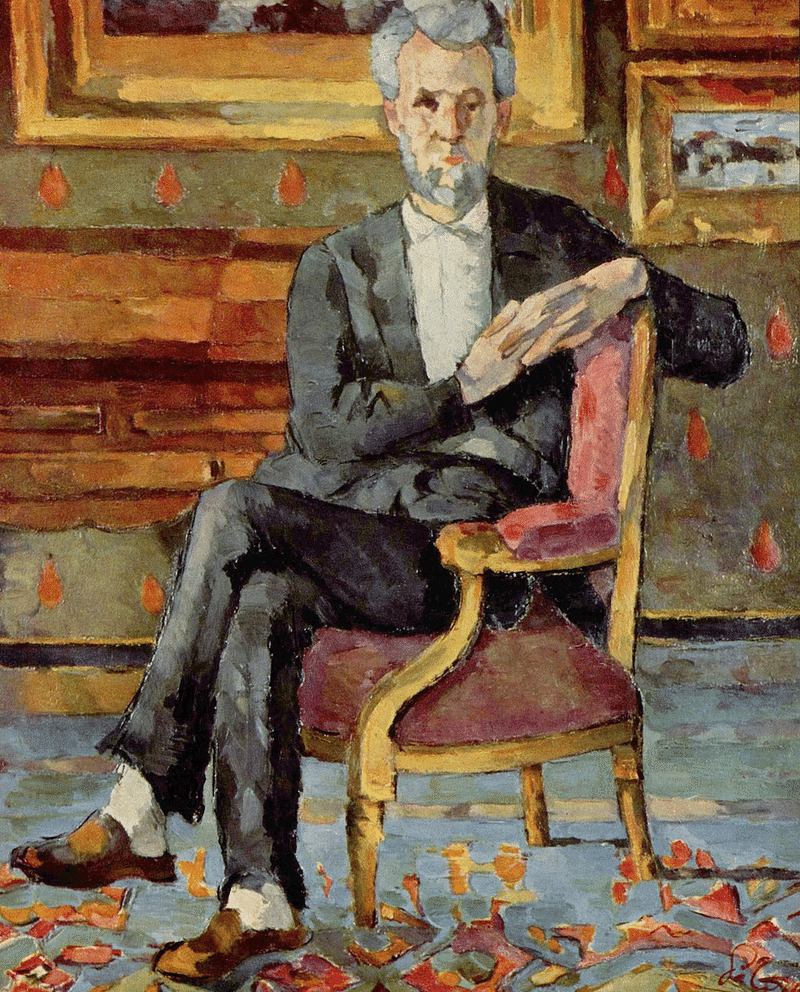

ちなみに1865年のサロンで大賞をとったのが、以下の絵である。

こうした「色をきちんと混ぜて、遠近感を表現し、デッサンの均整が取れた絵」がサロンではウケていた。

セザンヌの絵も今見たら「ちゃんとしてるやん」と思うかもしれないが、まずゴリゴリに暗い。そして超平面的で色使いもあえて粗くしている。ものすごく前衛的だったんですね。

そんなセザンヌの絵は当然評価されないわけです。で、売れない画家なんでお金もない。30にして父親の仕送り10万円くらいで暮らしているという、ザ・ノンフィクションだった。「生きてぇ~る、生きてぇいるぅ(サンサーラ)」が聞こえてくる。

ただセザンヌはそんななかで、オルタンス・フィケという女性と恋に落ちて、なんと同棲します。「おい落ち着け。まずは自分の生活だろ」って諭したくなりますが「売れない画家」ほど、メンタル不安定な人種もなかなかいない。そしてなぜかモテる(嫉妬)。そんな彼を支えるうえで、オルタンスは大事な人だったわけだ。

そんななか1970年から普仏戦争が勃発。セザンヌは兵役を免れるためにパリを離れます。

ポール・セザンヌの生涯 〜印象主義へ〜

そんな戦争も1972年に終わる。ここでセザンヌは第一子をもうけています。「おや? ちょっと見ない間に画家として売れたのかな?」ではない。依然、月10万円の仕送りしか収入がない極貧生活のなかで子どもが生まれたわけだ。

かといって「子どもを養うために、ウケる絵を描こう」とはならない。戦争明けでパリに戻ってきた後は、印象主義にどっぷりハマった。特にピサロとは超仲良しで、一緒に隣同士でイーゼルを立てて描いたり、同居したりしている。

ここで筆触分割を学んだり、移りゆく「光」を意識したりと、もうどっぷり印象主義になっていく。筆触分割については以下の記事で書きました。

そんななかで開催されるのが「印象派展」です。この時代の超でかいスキャンダルだ。サロンで認められなかった印象派たちが「もうサロンとか知らん。自分たちで展覧会開いてお客を集めようぜ」と一念発起したイベントである。

1874年の第1回印象派展にセザンヌも「モデルヌ・オランピア」などを出品した。

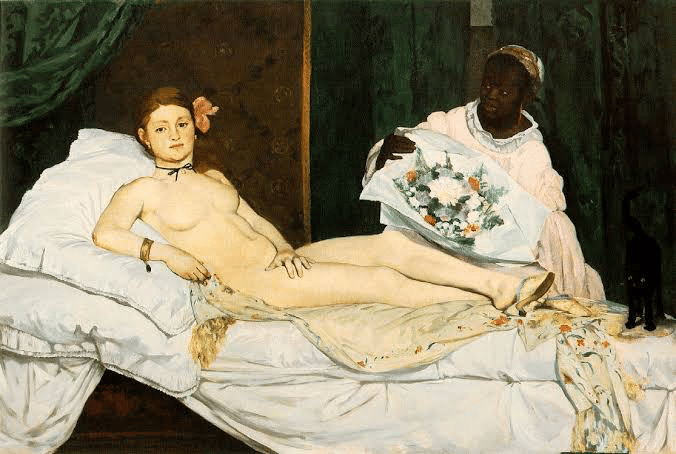

これは名前の通り、マネの「オランピア」を模したものだった。

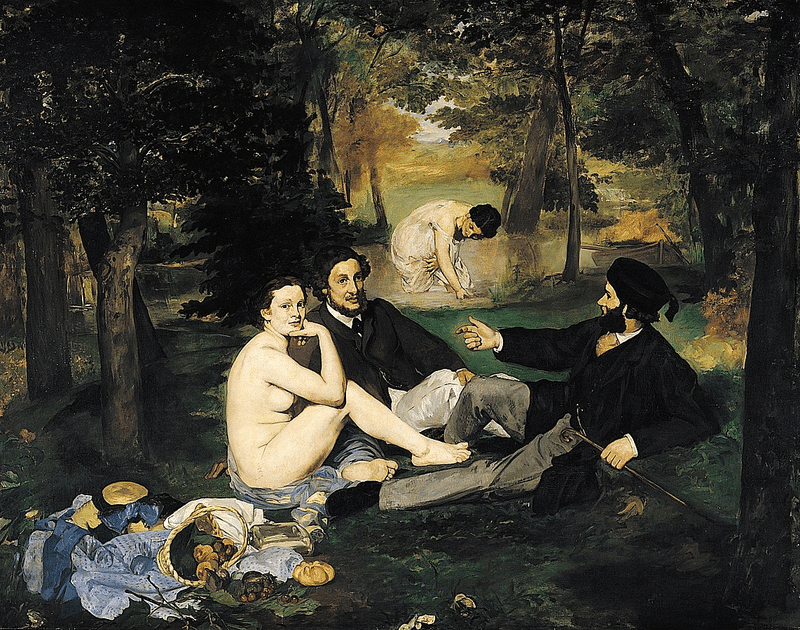

ここでちょっとマネの「オランピア」について語らせてくれ。この作品、めちゃかっこいいんです。マネはこの作品の前に「草上の昼食(発表当時は「水浴」)」という作品を落選者展(サロンに落ちた人を集めた展覧会)に出して、大炎上する。

当時はリアルの女性を全裸で描くのはご法度で、めっちゃ燃えたわけだ。ナポレオンも「いや下品やろこれ」みたいなことを言ってる。でもマネは「見た光景を、何の忖度もなくそのまま描きたかった」のである。

めちゃめちゃ怒られたうえで、マネが翌年のサロンに出したのが「オランピア」。ここでも全裸の娼婦を登場させるわけですよ。世間の評価より自分のやりたい芸術を優先させるわけですね。

で「なんだこの下品なメスゴリラは!(原文ママ)」みたいに、さらに大炎上するんですけど、何がスゴイってこれ、あのお堅いサロンで入選してるんですよね。

つまりサロンを腕っぷしで認めさせたわけで、当時尖っていた印象派の面々としては「マネさんマジでハンパねぇ……」状態。若い画家から見たら、スターだったわけです。

セザンヌはこういう背景もあって「オランピア」のオマージュを出すわけですが、批評家にボロクソに言われてしまう。批評家が「え〜と、これはですね。めっちゃブサイクな女を、なんか茶色いおっさんが見てる絵です」みたいな書き方をされるんですね。

というか、この「第一回印象派展」自体が、批評家からは超いじられた。モネの「印象・日の出」を見て、「確かに笑。これ、なんかふわーっとした"印象"でしかない絵やな」っていう悪口から、のちに「印象派」「印象派展」といわれるようになったくらいだ。

私たちが普通に使う「印象派」という言葉は、もともと悪口に近い言葉である。先ほどの「サロンでウケるきちっとした絵」しか許されてない時代だったので、お偉いさん方は、まだ印象派の画風を許容できなかったわけだ。

ちなみにズッ友のゾラもこの展示にきている。彼は無記名ではあるが新聞に「印象派展よかったで〜。特にセザンヌ最高だった。彼は苦労人だけど、絶対すごい画家になる」と書いた。熱い。友情が熱すぎて涙腺にくる。

その後の第二回印象派展にセザンヌは作品を出していない。理由はさまざまだが、私的にはたぶんいじられすぎて自信喪失したんだろうと思う。これまでを見てもわかるけれど、セザンヌはすんごい自尊心が高い方なんで、傷つきまくったんだろう。

ただ、このころ「オーヴェルの首吊りの家」が高値で売れるなど、ちょっとずつセザンヌが評価されてきた。

というのも、やっぱり「第一回印象派展」がでかい。この展覧会は批評家にはボロクソにいわれて、採算的にも大赤字だったが、炎上商法的な感じで参加者の認知度が高まったのは事実です。で、しかも「批評家以外」の市民やコレクターたちには、評価する人もいた。

セザンヌは絵画コレクターのヴィトール・シュケさんから「めそめそすんなよ。次の印象派展には出品しろよ」と励まされて、第3回印象派展に16点の作品を出す。

これが彼にとっては大きな出来事だったのだ。このイベントでもセザンヌの作品は基本的に大いじりされる。ただ第一回と違ったのは「ええやんええやん。セザンヌの絵、新しいやん」という声があったということ。

「セザンヌの絵を見て『構図おかしい』とかいうやつはパルテノンを見た未開人のようだ」と言われたくらいだった。ガラケー時代に「iPhoneとか使いにくいし、絶対売れねぇよ」って言ってた人と同じである。つまりこの「新しさ」にこそ価値を見出す人が出てきたワケだ。

ポール・セザンヌの生涯 〜印象主義から「永遠」を求めて抽象化へ〜

そんなセザンヌは1878年、39歳で印象主義のグループを抜けます。モネやピサロ、ルノワールなどとは仲いいままなんですけどね。せっかく認められてきたのに「このままじゃいかん」と思った。

何が「いかん」なのか。セザンヌは印象主義は「瞬間を切り取ったものでしかない」と思ったんです。印象派が重きを置くのは「光」の表現だ。例えば桜の木を描くとしよう。その木は毎秒変化し続けるものだ。光の当たり方も違うし、風の当たり方で動きも違う。

印象派は「その瞬間に見えた桜の木」を写実的に描いたんです。「桜の木」という抽象的なものじゃなくて「2022年3月25日15時24分34秒のフランスパリ県バルビゾン村1番地15-6の桜の木」なのである。超具体的な対象物だ。

ただセザンヌは、だんだんとその瞬間の「桜の木」じゃなく普遍的で永続的な「桜の木」を描きたくなってきたわけだ。誰が見てもわかる「これぞ」っていう桜の木を描きたいんです。

彼はモネのことを「目が素晴らしい画家」と前提したうえで「それは一つの目でしかない」と言っている。「みんなの目」で見た対象物を描きたいのである。

するとどんどん抽象的にしなくちゃいけないんですね。

それでこの40歳ごろから、だんだんと絵が抽象主義になっていくわけだ。これがセザンヌの非凡な感覚であり、すごいところである。

ただまぁ、持ち上げて落とすみたいで申し訳ないのだが、40歳になっても絵でメシを食えないので、まだ父親の仕送りで生活している。しかもこのころ、父親に妻子の存在がバレちゃって、仕送りが止まるという大惨事が発生。それで今度はゾラにお金の無心をしている。

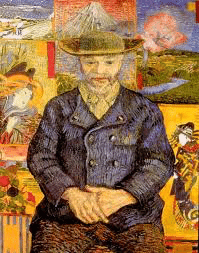

この頃は画材を買うお金もない。自分を評価してくれていたタンギー爺さん(ゴッホの絵で有名な方)の店で絵の具を買い、代金がわりに絵を渡していたくらいだ。

周りの画家は「売れる絵」を描くように進めている。それでもセザンヌはまだ世の中にない、というか長い歴史でセザンヌしかしていない抽象化の表現をし続けた。

では、具体的に何をやったのか、をもう少し詳しく見ていこう。

セザンヌがやっていたこと

セザンヌはこのころ、あらゆるものを記号に分けている。それによってあらゆるものを抽象化しようとしたんですね。

例えば「木の幹は円柱、オレンジ・りんごは球、山は円錐だ」と考えた。いや実際に見たら、もちろん違います。でも超絶デフォルメすることで「その対象物の最も一般的な形」を探っていたのである。

「この抽象化デフォルメによって何が起こるのか」というと、まず遠近感がなくなります。のぺーっとする。で、パースももちろん崩れる。あと「りんごは赤!」って感じで色使いが大胆になる。また「1つの絵でも、あらゆる視点から見られるもの」ができていくわけです。

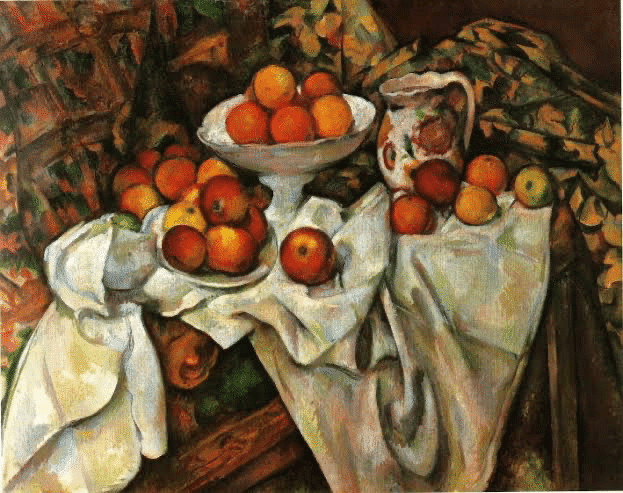

例えばこの「りんごとオレンジ」が、すんごいわかりやすい。まず超2Dだ。で、りんごは真っ赤っかだし、オレンジは超だいだいである。

そして左のお皿の面はこっち向いてるのに、中央の盃は真横の構図だ。中央のりんごはこちらから光が当たっているのに、右のリンゴは光っていない。なんか絶妙に気持ち悪い感じがしてこないだろうか。

ポール・セザンヌのすごいところ

この「見たものを頭のなかで再構築して、まったく別の形状として描く」ってのがセザンヌの大発明だった。彼が天才なのは、この点だ。

と、いうのも1300年代のルネサンス期に建築家・ブルネレスキが遠近法を発明してからというもの、この時代まで画家は「目で見たものをその通りキャンバスに落とし込む」ってのが基本だった。

もちろん若干の修正はある。たとえば肖像画を描く際に「背景の棚の線をちゃんと平行にしよう」とか、若干変えてはいた。ただセザンヌの再構築はワケが違う。根本的に「対象物の見たままの姿を描かない」という考えは革命的だったんですね。

ポール・セザンヌの生涯 〜前衛的表現がほとんど理解されないまま迎える晩年 〜

そんな彼は印象派を抜けるとともにパリから離れる。それで故郷のルクスで1人、この前衛的な絵を描いていた。サロンには応募を続けていたのだが、当然のように酷評されまくる。

そりゃそうなんです。だって、それまでの画壇からしたらセザンヌの絵は単純にパースが崩れただけのド下手な作品なんですから。セザンヌの「永続性のあるモチーフにしたい」っていう気持ちとか、微塵も理解されない。単純に「なんか、これ小学生の絵みたい」っていう感覚です。

ただそんな声を無視して、セザンヌは独自のスタイルを守って作品を描き続けるんですね。なんか仙人みたいで、超かっこいい。親の仕送りで食ってるんですけどね。

そんなセザンヌが画家としてもプライベートでも波に乗ってくるのは40代のころだ。プライベートでいうと1886年、セザンヌが47歳の頃に父親が亡くなり、莫大な遺産が入ってくる。これでついに長かった極貧生活が終わった。

絵でいうと、同時期から批評家のなかには、セザンヌの抽象的な絵画を評価する声も上がりはじめる。この1890年代というのは、印象派展やらアンデパンダン展が開催され、だんだんと古きよきサロン的な表現が見直されていた。

1890年代に入って、還暦を迎えたセザンヌは室内で人物画を描くようになった。これはだんだんと糖尿病が悪化し、戸外制作が難しくなったから、といわれる。

そんななか、セザンヌの友だち・ピサロはパリの画商・ヴォザールに「セザンヌの個展やってくれや。絶対今なら評価されるって」と持ちかける。ヴォザールは「ええやんええやん」つって、企画するんですね。

セザンヌは、そのころ南仏にいて直で連絡取れなかったので、息子のジョルジュに「親父と連絡つく? 個展やりたいんやけど、作品送ってくれんかなぁ」と依頼するわけです。すると、150点くらいの油絵が送られてくる。

それで初の個展を開催するんですけど、これがけっこう内輪ノリというか……。ピサロなどの前衛表現に寛容な人は「ぱねぇ。セザンヌはマジぱねぇ」って感動したが、ほとんどの批評家からは「ナニコレ」っていう反応だった。

ヴォザールはこの後に「第二回セザンヌ展」を開催。これをきっかけにセザンヌはまたパリに戻って、展覧会に作品を出している。そこでも「一部の人だけが評価する」という現象が起きた。もうなんかサブカル界隈の深淵で起こる「なんかよくわからん作品が、カルト的に評価される」という事態である。M-1だったら志らくだけが票を入れるやつである。

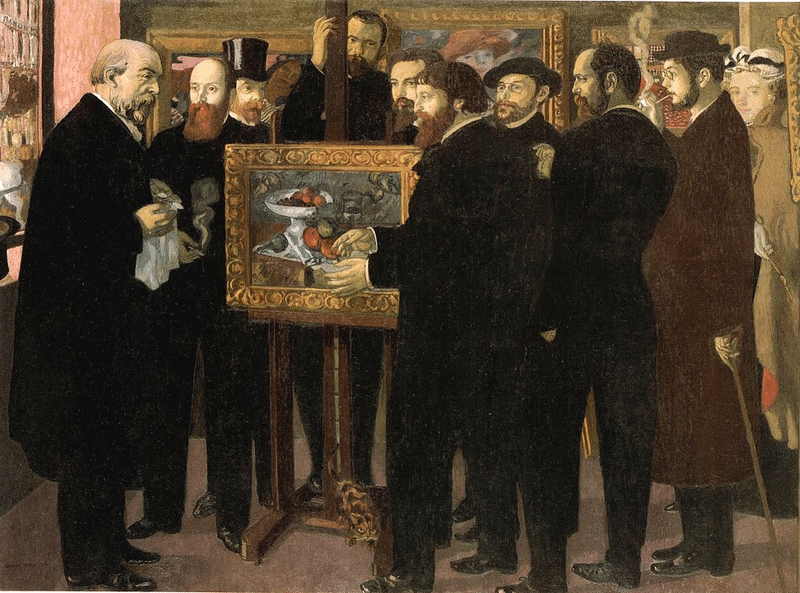

その後、1900年代にセザンヌはパリ万博に作品を出している。そしてセザンヌの表現は「ナビ派」といわれる前衛画家集団に愛されまくった。彼らのうちモーリス・ドニは1900年に、セザンヌの静物画を囲んだ「セザンヌ礼賛」という絵を描いている。

ナビ派にとっての師匠はゴーギャンであり、ゴーギャンにとっての先生はセザンヌだった。セザンヌはもうこのころ、前衛画家たちにとって、ちょっと神格化されるレベルまで達していたんですね。

そんな前提的表現に寛容な若い画家たちと親交を持ちながら、セザンヌは1906年に亡くなる。最期は戸外で絵を描いているなか、大雨に打たれて肺炎にかかり亡くなった。彼は「絵を描きながら死にたいと思っている」と最後に語っている。まさにその通りになったわけだ。

長かった「写実の時代」を変えたセザンヌの絵

ということで、今回はポール・セザンヌがやったことについて、彼の人生を追いながら紹介した。彼がやったデフォルメの表現はあらためて革命だったんですな。

先述したが、西洋美術史において写実の時代は本当に長い。1300年代のルネサンス期から続いてきた。神話画や宗教画のモチーフなんて、誰も見たことない。知らないのに写実的に描かれる。ロマン主義、印象派はこの世界のアレコレについて、細かく描かれている。

そこに「これって一瞬を切り取ってるだけじゃね?」と疑問を抱いた感性の鋭さがセザンヌのすごさだ。またその結果「ぶっちぎりで評価されない絵」になるのに、やり続けるたくましさ。「子どものお絵かきやん」と言われても、貧乏で死ぬほど苦しくても描き続ける我慢強さがセザンヌをセザンヌたらしめている。

このあと、西洋美術はフォービズム(野獣派)や、ナビ派などに分かれ、ピカソがキュビズムをはじめ、キリコが形而上絵画をやり、ダダ、シュルレアリスムへとつながる。そんな近代絵画の遷移の始まりに「セザンヌ」がいるわけだ。

これがセザンヌが「近代絵画の父」といわれている背景なんですね。いろんな絵画作品が出てきた2022年に見ると「ただの変な絵」に見えるかもしれない。ただ誰もが写実的に描いていた時代を想像してほしい。そんな中で描いたセザンヌ真っ赤なリンゴは、彼の思惑通り、今でも普遍的なリンゴとして多くの人に愛されている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?