#02 音楽のジャンルってなに?

音楽には様々なジャンルがありますよね。

詳しくない人でもパッと思いつきそうな感じで例をあげると、

クラシック、ジャズ、ロック、ヒップホップ…

こんな感じでしょうか。

または、2020年代の日本を中心に考えると、

Jpop, 邦ロック,アイドル,ボカロ…というふうな例も妥当ですかね。

音楽好きなら一度は考えたことがあるはず。

そもそも音楽のジャンルって何だろう?と。

ストリーミングサービスで曲を探すとき、

CDショップで曲を探すとき、

TV番組でアーティストが紹介されるとき……

様々な場面でジャンル分けされているけど、

果たしてその音楽はその分類で良いのか?

と、しばしば違和感を覚えることも多いはず。

そんなとき、

ジャンル分けなんて商品を売るための便宜的な区分なのだから、そんなものは気にしなくて良いんだ!

という意見もよく見ます。

世間のジャンル分けが絶対的に正しいわけでは無い、というのはその通りなので一理あるのですが、だからといって『"ジャンルで音楽を認識すること"そのものを完全に無視する』というのは、やっぱりできないと思います。商業的なことだけではなく、そのジャンル特有の文化や楽しみ方の違い、土地との関わりなど、無視できない要素がたくさんあるからです。

ということで、今回はジャンルについて考えていきます。

触れられる機会の差

前回の記事 では「絶対的な音楽の優劣なんて決められるはずがないけど、差が産まれてしまうのは何故か。」というところまで述べました。

差というのはつまり「好みの違い」「価値観の違い」です。その多くはやはり「ジャンル」という壁の問題だと言えるのではないでしょうか。人間なので、好き嫌いはあって当然です。すべての音楽を好きになれるはずなど無い、とも前回書きました。

例えば、自己紹介の定番の項目で、好きな食べ物・嫌いな食べ物を聞かれることは多々あると思います。ラーメンが好き、ハンバーグが好き、寿司がすき、焼酎が苦手、トマトが苦手、和菓子が好きではない、など。。。人それぞれ、必ずあると思います。それはもちろん、小さいころから今まで多種多様な料理を食べてみた経験に基づいて、それを判断している、ということは言うまでもなく当たり前でしょう。食べたことが無いのにそんなこと言う人には「食わず嫌い」というぴったりの日本語があります。

でも、音楽に関して言うと、食べ物の例に比べて、あまりにも機会の差がありすぎるのが問題だと思います。テレビや映画などのメディアで宣伝されて広く知られる音楽と、習い事や部活で触れているからこそわかる音楽と、クラブやライブハウスなどマニアックな場に通わないと知ることもできない音楽と……。

僕はいろんな音楽に触れる中で、単なる「良さ/悪さ」「好き/嫌い」以上に、ジャンルによる「楽しみかたの違い」を痛感してきました。ある視点に立つとAという一方のジャンルのほうが優れているように感じたのに、別の視点に立つと、それまでつまらなく聴こえていたもう一方のBというジャンルのほうが、心から楽しむことができた、というような経験を何度もしてきました。それはときに、そのジャンル特有の慣習を理解することだったり、その場の空気感を体験すること、あるいは何度も噛みしめて聴くという回数が必要でした。

そういう機会は、特殊なことが無い限り、社会で一般に過ごしている人が体験できることは非常に難しいと思います。

2020年代になってストリーミングがかなり普及し、平等にいろんな音楽に触れることは可能になったとはいえ、今度は情報量が多すぎて、結局ランキングだったりプレイリスト等で限定されていき、興味の広がりは以前とあまり変わらないのではないでしょうか。それに、違うジャンルに興味を持ったとしても、聴きなれたジャンルとそうでないジャンルでは、受け入れ方が違ってくると思います。それほどまでに、ジャンルの差 = 文化の差というのは、思っている以上に大きいです。知ることが難しいジャンルも山のようにあります。

それでもやっぱり、いや、「だからこそ」、この世にある音楽のいろんなジャンルをできるだけすべてフラットに知って、各ジャンルの文化、特徴、聴き方をざっくりひと通り分かったうえで、この世の音楽ジャンルの全体像・見取り図を把握したうえで、各自それぞれ好き嫌いを判断できるようになれば良いと思わないですか?そうなれば、状況的な食わず嫌い状態が少しは解消されるのでは?と思うのですが…。

「すべての音楽を好きになってほしい!」なんて傲慢ですし、無理です。でも、だからこそ、「多くの音楽をまずは知りたい、知識で分かりたい」と思ってしまうんですけど、それはダメなのでしょうか……?

それぞれのジャンルに属する人は、自分のジャンルのことを「好きになってもらいたい!」という一心で紹介したりアピールしたりしています。それも素敵なことなのですが、僕はなんせ上記のようなスタンスだし、吸収できるキャパシティも少ないので、時にどうしても疲れてしまいます。

「難しく考えず、音を楽しもうよ!」という、よくある考え方と、どうしても真逆になってしまうのですが、まず感覚みたいな曖昧なことよりも、知ることから始めよう、という立場もあっても良いでしょう?

僕はそういう気持ちで、一連の記事を書いていくつもりです。

言語論・記号論的な考え方

前振りが長くなってしまいました。まずは、冒頭にも書いた「世間のジャンル分けは必ずしも正しいわけではない」という部分を考えてみたいと思います。

もしそうだとしたら、「正しい」ジャンル分けというのはあるのでしょうか?

……そんなものは無いです。笑

前回と同じような問いと答えでしたが。笑

でもそこで思考停止してしまっても意味がないので、その「不確実性」をもう少し掘り下げてみたいと思います。

この疑問に対して僕がヒントを見つけたのは、大学での一般教養の講義、「ことばと思考」という題名の、いわゆる言語哲学の講義でした。簡潔に言うと、ソシュールの言語論的転回の話です。哲学系に既に詳しい人は常識すぎる話かもしれませんが…。

このソシュールさんという人は言語学者で、もともとは哲学という分野とは関係なかったそうなのですが、ソシュールの見出した言語の理論が、哲学界に大きな影響を与えたのでした。

ソシュールがあらわれる前は、哲学界はあの有名なデカルトの「我考える、ゆえに我あり」の世界でした。哲学者さんたちは「物体」と「精神」が切り離されているという「二元論」の世界観の上で、自分の精神についてあれやこれやと考えていました。その世界観の中での言葉の立ち位置はこうです。

①まず、世界には、ものごと自体が独立して存在している。

②人はそれに一つ一つ対応させるように言葉でラベルを貼る(命名)。

今でも大多数のひとはこれが常識でしょう。

でもこれをソシュールは覆したんです。

言葉はあらかじめ外界に対象として存在しているものごとを一対一対応でさし示すのではなくて、言語のシステム自体が、対象物を切り取り、意味を成立させている。

わかりやすく言うと、

「氷」「水」「お湯」がバラバラに存在していて、それに名前をつけたのではなく、あらゆる温度のH2Oに対して、「氷」「水」「お湯」と言葉によってはじめてこの3つの概念が切り分けられて出現する。

という感じです。たぶん。笑

この例でもう少し例えると、英語圏ではiceとwaterという2語しかなく、お湯にもwaterを使う。わざわざお湯と言いたいときは形容詞を付けてhot water、つまり熱い水という。つまり英語の感覚では2つの概念なんです。

マレー語にはairという1語しか無いそうです。氷を区別するときには「固まった水」のような言い方をするが普段は区別の必要がないのだとか。

このように、人間が物事をカオスの中から切り離して認識するための、思考と一体化したものが言葉なんです。これはソシュールさんだけでなく、サピアさんとウォーフさんの2人が唱えた「言語相対仮説(サピア=ウォーフの仮説)」の考え方でもあります。

たとえば、色というものは、濃い色から薄い色までグラデーションのように存在していて、どのように分けることもできます。専門用語なら赤〇号、青〇号のように細かい分節化が必要になるし、逆に「暖色/寒色」というふうに単純化することもできます。言葉が物事を切り取って概念化しているのです。

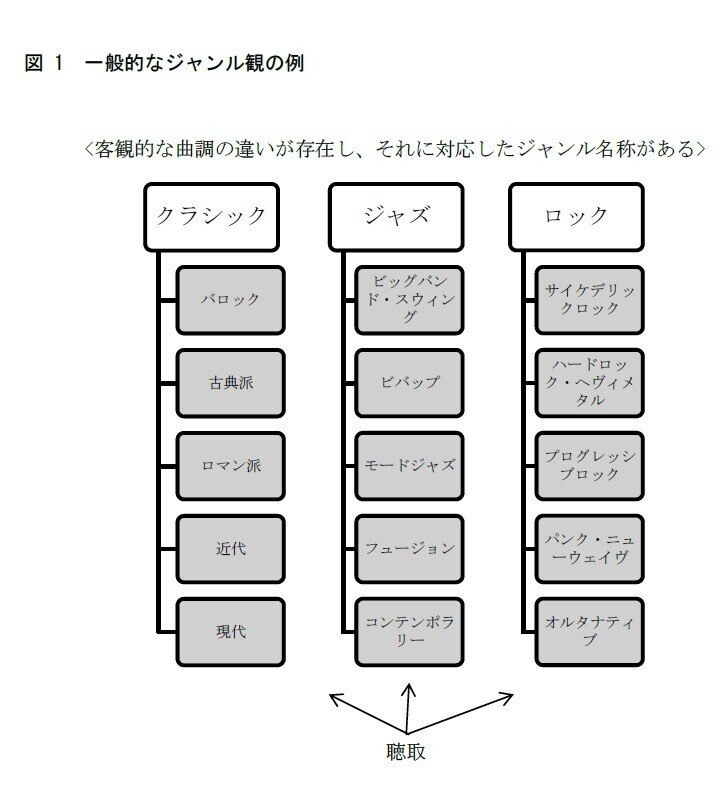

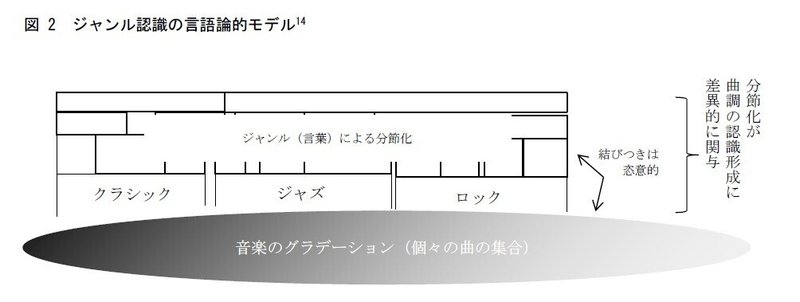

僕はこの考え方が、ジャンル分けについても同じことが言えないかな?と思いました。それまで僕は、ジャンルとは曲調の違いであり、それに対して名付けるようにジャンルを分類している、と思っていました。それはまさに、ソシュールより前の時代の考え方と同じではないでしょうか。

それに対し、言語論の考え方をジャンルに当てはめて考え直すと、こういうふうになるんではないでしょうか。

実はこれは僕が大学生のときに作成した図なので難解っぽく書いててすみません。何となく言いたいことわかりますかね?

渾然一体となった曲の集合体のなかから、グループ分けして認識するためにジャンルが存在している。みたいに要約できるでしょうか。

すごい回りくどくなっちゃったけど、冒頭の正しいジャンル分けなんて存在しない、というのは、つまりこういうことが言いたかったんです。

もう少し話を進めます。

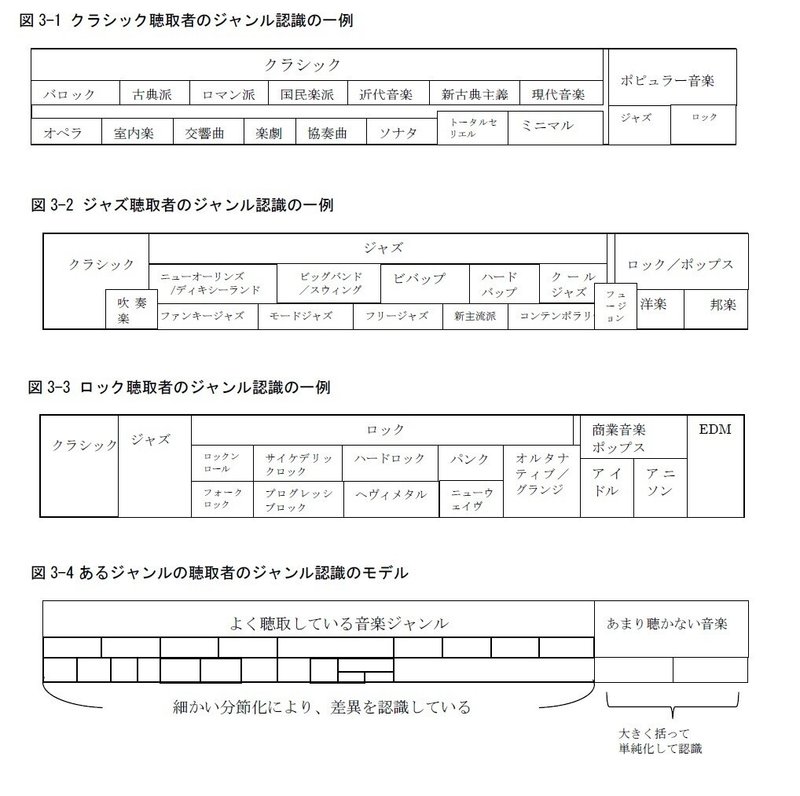

言語相対主義の先ほどの例を持ってくると、【水(湯、氷)】という概念は、日本語・英語・マレー語などの言語の語彙の差によって捉え方が異なっている、という例のように、音楽認識についても界隈それぞれのジャンルの詳しさ(語彙)によって音楽の捉え方(切り分け方)が違ってしまっている、という状況が起こっているのではないですかね・・・?

つまり、クラシックに関するジャンル分けをたくさん知っている人は、ジャンル分布の認識もクラシックに比重が置かれるし、ジャズやロックに対しても同じことが言えるのではないでしょうか。もちろん、この「クラシック/ジャズ/ロック」という例さえ恣意的なので、現実はもっと無限の認識の差がグラデーションのようにあるはずです。

「〇〇のジャンルは全て同じに聴こえる」

「〇〇のジャンルには豊富なバリエーションがある」

というような、特定のジャンルに対して誰しもが抱いたことのあるこのような印象も、このあたりに起因しているような気がしています。

では、世間のジャンル分けは何に基づいて切り分けられている?

さてさて、前の項では相対主義的な考えを書きましたが、そうは言ってもやっぱり、ある程度の共通認識は社会に存在していますよね。ひとりひとりが全くのバラバラな認識を持っているわけでは無い。その共通認識こそが表面上の「正しいジャンル分け」といえるのではないでしょうか。

そのジャンル分けは、どういう基準によってなされているのか?

それを考察してみます。

その切り口は、大きく分けて2つと言えます。

①演奏形態や楽曲構造による分類

②歴史記述としての分類

①演奏形態や楽曲構造による分類 はわかりやすいですよね。クラシックだと、「管弦楽」「室内楽」「交響曲」「協奏曲」「ソナタ」「ロンド」など。ポピュラー音楽でも、「ビッグバンド」「コンボ」「バンド」「弾き語り」「インストゥルメンタル」「シンガーソングライター」など。

しかし、これは厳密にはジャンル分けというより、楽曲や演者を説明する要素だ、というほうが正しい気がしませんか?

そこで②歴史記述としての分類です。

それぞれの音楽をさらに詳しく調べたとき、必ず出てくる分類は、

クラシックだと

「バロック」

「古典派」

「ロマン派」

「近現代」

という時代区分。

ジャズも、

「スウィングジャズ(~1930年代)」

「ビバップ(1940年代~)」

「モードジャズ(1960年代~)」

「フュージョン(1970年代~)」

「コンテンポラリー(1980年代~)」

というふうに、サブジャンルは歴史記述で説明されている。

同じようにロックのサブジャンルを調べてみても、

「ロックンロール(1950年代)」

「サイケデリックロック(1960年代)」

「ハードロック、グラムロック、パンク(1970年代)」

「オルタナティブ(1990年代)」

というふうに、すべて歴史記述なんです。

先ほど挙げた①は、これに付随して説明する要素、といえるのではないでしょうか。

長く書いてきましたが、ようやく結論が出ました。

“音楽ジャンルとは、音楽史である。”

これが今回の結論です。意外な着地点でしょうか?

よくよく考えてみると、当たり前のことのような気もしますし、でもなかなか思いつかない考え方かもしれません。

ここからスタートすれば、広すぎる音楽世界のことが少しずつ実体として見えてくるような気がします。

つまり、音楽ジャンルの全体像を知りたければ、音楽史を追っていく必要があるということなのです。

したがって、次回からは音楽史について考察していきます。

ここまで読んでいただいて、本当にありがとうございました。

このシリーズをこちらにまとめてありますので是非フォローお願いします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

![音楽史note[JUN]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/96298738/profile_b6db19ec54c8a5b6bdacc78367996433.png?width=60)