DXがゲームから学べること

どうも、エンジニアのgamiです。

この週末は、『天穂のサクナヒメ』というちょっと前に流行ったゲームをひたすらやってました。

僕は3ヶ月に一回くらい、現実の全てを忘れて新しいゲームに没頭することがあります。やらなきゃいけないタスクを傍においたまま、「ゲームは心の栄養!」と言い聞かせて未知の世界に飛び込みます。

サボる自分を正当化するわけではないですが、よくできたゲームから得られる現実の学びはたくさんあります。単なる気持ちのリフレッシュだけではなく、現実で凝り固まった思考のフレームを外すきっかけになったりします。また、ゲームにおける体験設計を知ることが、仕事のヒントにつながることも。

中毒性の高さから悪者にされがちなゲームですが、逆に言えば、人間が生み出したソフトウェアが人間をそこまで魅了できるというのはすごいことです。今回は、ソフトウェアの力をビジネスにつなげたい我々がゲームの体験設計から学べることについて考えます。

ゲームに学ぶオンボーディング設計

普段ゲームをしない方は、「ゲームから学ぶ」ということが腑に落ちないかもしれません。まずは具体例を見てみましょう。

たとえば僕は、普段の仕事ではとあるSaaSプロダクトの提供に関わっています。特に「なるべくテックタッチでユーザーに価値を感じてもらうにはどうするか?」という課題に日々取り組んでいます。

プロダクトを新たに使い始めた人がプロダクトの価値を実感したり操作に慣れたりするように導くプロセスのことを、「オンボーディング」と呼びます。このオンボーディングのプロセスに関して、ゲームから学べることは豊富にあります。

ユーザーが新しいゲームを始めるとき、「面白そう」という期待感だけを胸に知らない世界に放り出されます。ゲームの開発者は、何をしていいかわからないユーザーを導きそのゲームを楽しむ方法についてユーザーに飽きずに学習し続けてもらう必要があります。

たとえば最近話題の「ウマ娘」のアプリを見てみると、「ミッション」という形で短期や中期のTODOが提示されます。ユーザーはミッションを通じて「何をするとゲームが進むのか?」を理解します。

また、ゲームを長く楽しむには継続的にそのゲームを起動して遊ぶ必要があります。それを促すために、「ログインする度に報酬を渡す」という仕組みが導入されています。

ゲームは多くの人にとって娯楽であり、一般的にはユーザーの仕事や生活上の目的達成に必須のものではありません。ゲームには常に「ちょっとしたきっかけでユーザーが離れてしまう」という危うさがあります。だからこそ、ゲームにとって適切なオンボーディングとはビジネス上かなり切実な問題であり、十分に研究されパターン化されつつあります。

もちろんゲーム以外のソフトウェアやサービスにも、多かれ少なかれ「ちょっとしたきっかけでユーザーが離れてしまう」というリスクがあります。そのため、ゲームと同じような手法でオンボーディングのための機能が実装されることが増えています。実際、たとえばnoteでは「TODOを達成したらバッジがもらえる」という機能があったりします。

ゲームが開拓した体験デザインの手法をゲーム以外の分野に応用することは、「ゲーミフィケーション」と呼ばれます。こうしたソフトウェアによる体験デザインの重要性が高まっているのは、「テックタッチ」に関する先日のnoteに書いた通りです。

「ゲーミフィケーション」という言葉は「ゲームの手法をちょっとお借りしました」みたいなニュアンスを感じるのでそのうち死語になると思います。ソフトウェアの世界が広がる中でこうした手法が一般的になれば、ゲームだけを特別扱いする理由が無くなるからです。

「ついやってしまう」普遍的なゲームデザイン

デジタルを前提とするこれからの事業にとって、体験をデザインすることはとても重要です。これも以前noteに書きました。

これほどビジネスシーンでデザインが注目され始めた大きな理由の1つは、「体験」の重要性が上がったことです。多くの商品がコモディティ化した結果、商品そのものの価値での差別化が難しくなり、相対的に体験的価値による差別化の重要性が増しています。

一方で、ソフトウェアに満ちた世界で求められるデザインには、本質的な難しさがあります。

1つは普遍性です。コピー可能なソフトウェアの世界において、1つのソフトウェアのユーザーをなるべく増やすという戦略の優位性が高まっています。「そのシステムはSaaSとして売れるか?」というnoteで書いたように、たとえば「ある1社のためのシステム」は「多くの会社で共同利用されるSaaS」にどんどん置き換えられています。一方で、「〇〇社の社員だけが使うソフトウェア」を作るよりも、広く多様な人間が使うものをデザインする方が、一般的には難しいです。こうした「対人間」向けのより普遍的なデザインが求められています。

もう1つはインタラクションです。紙や静的なWebサイトと違って、ユーザーの操作を前提とするソフトウェアにはインタラクティブな要素があります。ユーザーが仮説を持ってボタンを押し、その仮説が正しかったかどうかをソフトウェアがフィードバックとして返す。こうした人間とソフトウェアの相互作用によって、どんどん目的に近づいていく。インタラクティブなソフトウェアの登場で、実現できる体験が増えると同時にデザイナーが考えるべき領域はより広がりました。

ゲームデザインの世界では、それ以外のソフトウェア産業よりもずっと先行してこうした普遍性やインタラクションについて考えられてきました。

『「ついやってしまう」体験のつくりかた』という本は、多くのゲームの根底にある体験デザインの考え方を知ることできる面白い本です。

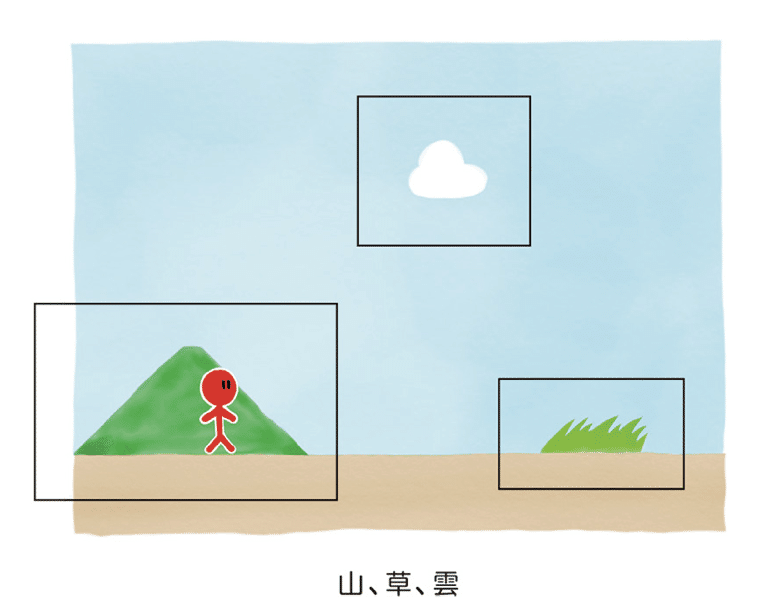

たとえば、初代スーパーマリオの1-1面の最初の画面がどのような意図でデザインされたものかが解説されています。

(『「ついやってしまう」体験のつくりかた』第1章 人はなぜ「ついやってしまう」のか より)

マリオのゲームで最も重要なルールは、「右に行けばゴールに着く」というものです。これをプレイヤーに理解させるために、マリオは右を向いているし、それを伝えるためにヒゲと帽子がトレードマークになっているし、山や草や雲でプレイヤーの視線を右に誘導しています。ゲームを全くやったことが無い人でも世界中誰もがマリオをまず右に動かしてしまうのは、ゲーム開発者が人間の普遍的な感覚を理解した上でそのようにデザインしているからです。

さらに、右に進むと最初の敵であるクリボーが出てきます。それによって、プレイヤーは自分の「右に進むべき」という仮説が正しかったことを確認できます。こうしたインタラクションを通じたフィードバックループを回すことで、プレイヤーをゴールまで導いていく。これが、ゲームが長年続けてきた体験デザインです。(実際はもっと色々な要素があるので、ぜひこの本を読んでみてください。)

アフターデジタルの世界にゲームデザインから学べること

『「ついやってしまう」体験のつくりかた』を読んで一番気付きがあったのは、「ゲームの意義とはプレイヤーの成長である」という主張でした。

たとえゲームの中の主人公がどれだけ成長しようが、意味がないのです。プレイヤーが成長することこそ、ゲームの意味であり、意義なのですから。

(中略)

そもそもゲームのデザイナーは、物語だけでプレイヤーを感動させようとはしていない場合がほとんどです。実のところ、ゲームの中で展開される架空の物語は、あくまでもプレイヤーが成長する体験をデザインするための手段にすぎません。

(『「ついやってしまう」体験のつくりかた』第3章 人はなぜ「つい誰かに言いたくなってしまう」のか より)

優れたゲームは、そのゲーム体験の中に「プレイヤーの成長」という要素が意図的に組み込まれています。これはとても示唆に富んだ事実です。

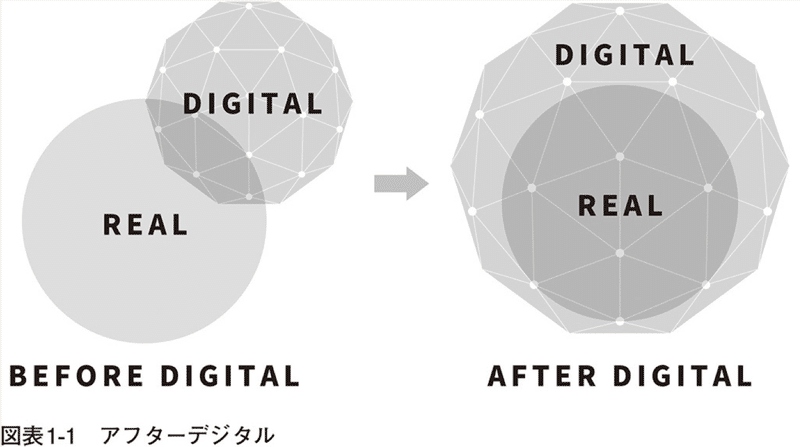

一般的な感覚では、ゲームを作るというのは現実世界とは全く別の仮想世界を作ることだと思われがちです。しかし、ゲームの中のデジタルな仮想世界で起こる登場人物の体験や成長は、現実世界のプレイヤー(=人間)によって追体験されることを前提にデザインされています。ゲーム制作とは、人間の体験や成長のためにデジタル世界を構築する営みであったわけです。

他方、近年では現実世界を包み込むようにデジタル接点が張り巡らされ、様々な企業によってデジタルを前提とした体験作りがされるようになっています。

(『アフターデジタル2』1-1 アフターデジタル概論 より)

もちろん、現状のデジタル世界はインターネットを実現する比較的低レイヤーのプロトコルでしか標準化されておらず、その上に乗っかる体験は企業やサービスによって分断されています。一方で、オフラインとオンラインを超えたデジタルの体験設計によってブランドの世界観を顧客に押し付けていくという事業スタイルは、D2Cブランドの盛り上がりを見る限り今後も広がりそうです。

「デジタル技術によって実現される世界とのインタラクションによってユーザーを巻き込み熱狂を生む」という意味で、こうしたアフターデジタル世界の事業設計とゲームデザインとの間には多くの共通点がありそうです。その意味でも、DXを志す我々が、先行して学習が進んでいるゲームデザインから学ぶことはたくさんあります。

こんな真面目なことを考えながらゲームをしているわけではないですが、以上がゲームとDXについて僕が考えたことでした。

ちなみにこの話がもっと進むと「メタバース」というトピックに接近することになるのですが、まだ思考が生煮えなので、マガジン購読者向けに駄文を付け加えるにとどめます。

メタバースの日本語による解説については、OffTopicというメディアを運営するTetsuro Miyatakeさんのものが詳しいです。

メタバース(Metaverse)とは、SF作家のニール・スティーヴンスンによる「スノウ・クラッシュ」の作中で登場するインターネット上の仮想世界のことを指す。「メタ」はギリシャ語で「beyond(超える)」と言う意味から、今の世の中を超える世界、いわゆるインターネット2.0、インターネットの次のインフラとして言われている。オフラインとオンラインがより統合されたものと言われていて、Forbesの記事では、セカンドライフや映画「 マトリックス」、最近だと「レディ・プレイヤー1」などがイメージとして言われているが、実際にメタバースというものがどんな形になるかはいまだに誰も理解していない。

意外なことに、現時点で最もメタバースに近い存在と言われているのがフォートナイトというオンラインゲームです。

そもそもメタバースというのは最終的にどんな形になるのか誰も正確にはわかっておらず、「今の技術とこれまで世界が築き上げたソフトウェア資産から考えるとこういう特徴を持った何かが出てくるだろう」という予想でしかありません。一方で、「その特徴の一部を上手く表現しているのがオンラインゲームのフォートナイトである」と考えられているということ自体が、ゲームの重要性を物語っています。

ゲームが今後のプラットフォームビジネスにおける非連続な成長にとって重要であることは、GAFAMの5社全てが何らかのゲームプラットフォーム事業を持っていることからも明らかです。Microsoftは2001年からXboxを提供し続け、2014年にはマインクラフトを買収しています。Facebookも2014年にOculusを買収して以来VRゲーム市場の重要なプラットフォームを握っています。2019年にAppleはApple Arcadeを、2020年にGoogleはStadiaを、AmazonはLunaを始めました。

一方で、どんなにゲームが重要であっても、フォートナイトやStadiaなど1社によって提供されるゲームプラットフォームが「新しいインターネット」になるかと言われると、そんなことはないはずです。インターネット上で様々な業界のビジネスが展開されたように、メタバースでも新しい形で業界を超えたビジネスルールの変革が起こるのでしょう。この点については、「オープンメタバース」という言葉とともに別の記事で強調されています。

「オープンメタバース」とは様々な体験、プラットフォーム、世界を相互運用性があるメタバースのこと。すごく簡単に説明すると、一つのアイデンティティーで全く違うオンライン・オフライン世界へ障壁なく移動出来ること。フォートナイト、Roblox、Oculusを同じアバターやデジタルアセットを活用できる世界のこと。

(中略)

結局オープンメタバースで必要なのは全世界が従えるプロトコルやスタンダードである。

上の方で、現状のデジタル世界は「インターネットを実現する比較的低レイヤーのプロトコルでしか標準化されておらず、その上の体験は企業やサービスによって分断されています」と書きました。オープンメタバースは、より高レベルの標準仕様を決めることによってこうした体験の分断を極力無くしていこうというコンセプトがあります。1つのWebブラウザでインターネットを回遊できるように、1つのアイデンティティをキープしたままメタバース上のサービスを自由に行き来できるわけですね。

ここまで行くと、ゲームと現実のビジネスの距離はかなり近付きます。言い方を変えると、ゲームの表現方法がゲームから切り離されて普遍化し、ゲーム的な世界が現実世界を内包するようになります。

ここまで抽象的な話になると正直僕もよくわかりませんが、現時点では「ゲームの流儀を使ってデジタル世界やビジネスのあり方を考えることの重要性が高まる」ということは言えそうです。

たまには、インターネットのその先を夢想しながらゲームでもしてみてはいかがでしょうか。ではまた。

ここから先は

仕事を楽しくするデジタルリテラシー読本

【初月無料】デジタル時代の歩き方について考えたことを発信します。ソフトウェアの時代とは何か。エンジニアの頭の中はどうなっているのか。NoC…

サポートをいただけると、喜びドリブンで発信量が増えます!初月無料のマガジン『仕事を楽しくするデジタルリテラシー読本』もおすすめです!