提言:流域全体における水収支の把握と領域の垣根を越えた協働で進める流域治水~流域内の水量バランスを全住民が知り、考え、行動するために~

本記事は、2024年7月26日に公表した提言の全文を転記したものです。本文中のリンクは事務局にて追加したものであり、またnote向けに改段落の追加を行っております。提言の原文は、土木学会「宣言・提言」ページに掲載しています。

土木学会提言:

流域全体における水収支の把握と領域の垣根を越えた協働で進める流域治水

~流域内の水量バランスを全住民が知り、考え、行動するために~

2024年7月26日 土木学会豪雨災害対策総合検討委員会フォローアップWG

はじめに

土木学会は、2020年1月23日に「台風第19号災害を踏まえた今後の防災・減災に関する提言~河川、水防、地域・都市が一体となった流域治水への転換~」を発表した。その後我が国は、2020年7月に取りまとめられた「気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について」の答申を踏まえ、「流域治水」へと舵を切り始めている。しかし、まさにその2020年7月に球磨川豪雨による甚大な災害が発生し、2021年4月9日に「豪雨激甚化と水害の実情を踏まえた流域治水の具体的推進に向けた土木学会声明」を出すこととなった。それから一年が経過した2022年4月、これら提言・声明と流域治水施策の状況とを照らし合わせ、今後の課題を浮き彫りにすべく、「土木学会豪雨災害対策総合検討委員会フォローアップWG」を立ち上げた。その後も各地で水害が相次いだため、本フォローアップWGで田中茂義前土木学会会長を団長とする調査団を結成し、2022年8月23日に最上川および荒川、同年9月30日に手取川および梯川、2023年9月8日に秋田県秋田市、同年10月2日に茨城県日立市を訪問し、土砂災害および内水氾濫から大河川の氾濫まで様々な被災状況と治水対策の視察を行い、議論を重ねてきた。

これらの活動を通して特に重要であると認識されたのは、①本川、支川、用排水路、下水道、氾濫水および地下水の相互作用を考慮した一体解析を行い、流域全体の水収支を見える化することが、地域住民にわかりやすくリスクと治水効果を示すとともに、今後の施策を考える上で有効であること、②治水のみならず自然環境、親水、利水、文化、経済活動も踏まえた流域の目標像を考えるには、行政領域や学問領域の垣根を越えた産官学民の協働が未だ不十分であること、の二点であった。今後、流域治水を実践する上で必要となる技術、施策、考え方について、河川行政をはじめとする社会一般に対する提言としてとりまとめたものが本提言である。

1. 流域内での水量の時空間分布把握に向けた技術開発と河川管理者の役割

1.1 流域水収支図の作成とその意義

これまでは、本川、支川、下水道が個別に計画を立て、相互の整合性を取りつつ事業を実施してきた。しかし近年は、内水氾濫や本川のバックウォーターによる支川の氾濫等が本川支川の外水氾濫と複合し、発生確率の高い降雨量で想定最大規模のハザードマップに示される浸水範囲のほぼ全域が浸水するなど、個別計画と整合しない事象が増えている。本川水位が支川、排水路、下水道等の流下能力に影響する一方、支川の余裕高分を流下した水やポンプで排水された水が本川流量を増加させており、流域一貫での水動態把握は喫緊の課題である。

そこで、本川、支川、用排水路、下水道、氾濫水および地下水の相互作用を考慮した一体解析を用い、各支川の小流域、これら小流域群を統合した流域全体、さらには氾濫域まで含めた流域圏といった様々な空間スケールで、降雨量、土中への浸透量、貯留量、河道への流出量、河道貯留量、河道流下量および氾濫量を捉え、これらの水収支に基づき各種施策を講じる必要がある。

そのためには、流域内の地形、地質、森林および土壌、浸透施設、水田や畑、住宅地と道路、ダムや遊水地等の貯留施設など、土地被覆と地下構造、およびインフラの状態を把握し、浸透、流出、洪水流、土砂輸送・河床変動、氾濫流等の各解析精度を向上させつつ統合したモデルを用い、検討している施策に合致した条件下での解析が求められる。

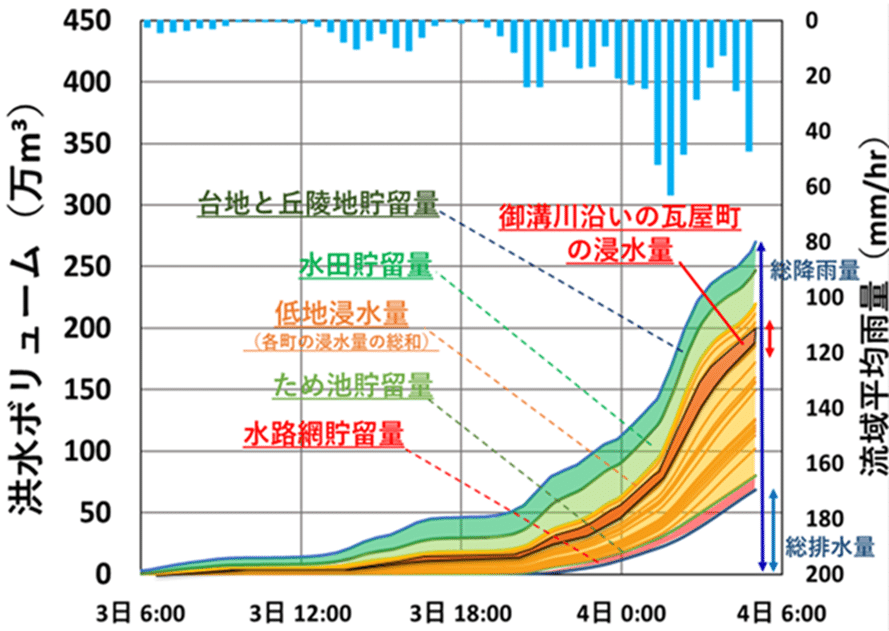

そして、各支川の小流域、これら小流域群を統合した流域全体、さらには氾濫域まで含めた流域圏といった様々な領域を対象に、降雨量、土中への浸透量、貯留量、河道への流出量、河道貯留量、河道流下量および氾濫量といった、各水量が時系列でどのように変化するのかを示した「流域水収支図」(図1参照)を作成し、流域内の水収支を可視化するのが有効である。

これにより、上流のどのダムがどの地点の流量をどれだけ減らしているのか、上流の開発による流出増加がどの地点の流量をどれだけ増やしているのかなど、流域のどこでなにをすればどこにどれだけ影響が出るかという、水量の上下流関係が把握できるようになる。そして、貯留することの重要性を住民にわかりやすく示して理解してもらい、流域治水への参画のインセンティブに繋げることも期待できる。

また、現状では上流域等、水系末端の中小河川や水路・下水道における整備水準は意識されづらいものの、これら各領域における貯留量、流下量および氾濫量を本川のそれらと合わせて示すことで、整備水準の上下流バランスも捉えやすくなる。さらに、河道のどこで流量を絞り、その上流でどれだけ河道貯留すれば、下流の流量がどれだけ低減できるかといった、河道内の貯留量と流下量を考慮した河道計画にも有効である。

この流域水収支図は、既知の流域内全降雨量が時空間的にどのように分布するかを解析するため、河道内流量だけをみている場合に生じる境界条件の不確実性がない。そして、流域の各領域で土中への浸透量、貯留量、河道への流出量、河道貯留量、河道流下量のバランスを見つつ、各種治水施策や土地利用計画を見直し、それでもなお想定せざるを得ない氾濫量の時空間的分配を考えるための有用なツールとなる。

なお、流域水収支図に示される水収支を検証するには、河道内の基準点だけではなく縦断的に連続した流下能力および河道貯留能力の分布や、堤内地の貯留量、氾濫量を把握する必要がある。そのため、基準点における水位、流量や一級水系の大臣管理区間における定期横断測量結果だけでなく、一級・二級河川流域全体の地形をレーザー測量で捉えたり、支川を含め連続的に設置された水位計で水面形を測ったり、堤内地の氾濫水位の計測から氾濫量を求めたりするなどしてデータを充実させ、水文水質データベースのように一元化したデータベースとしてわかりやすく共有することが望まれる。

いずれは、流域水収支だけでなく流域土砂収支も捉えることを目指す必要があり、生産域にあたる上流域での土砂輸送量の計測を増やしつつ、それが降雨強度や降雨量とどのような関係にあるかを解析したり、粒径ごとの土砂動態を把握したりすることも望まれる。

1.2 より多くの住民が参画し、流域全体での効果的な減災を考えるための流域水収支図と多段階リスク明示型浸水想定図との相互利用

流域内での洪水リスクは地域的に偏っており、あふれることが事前に想定できる脆弱箇所での水害がしばしば見受けられる。しかし、暫定堤防の区間や、完成堤防であっても計画規模の流下能力がない区間など、流下能力のボトルネックがどこにあり、どこから氾濫が始まるのか、それがいつどのような事業でどのように浸水被害が減少する予定になっているのかなど、多くの住民は把握できておらず、ハザードマップだけでは住民が自然に安全な場所を居住地として選択することはできない。

そこで、流下能力のボトルネックを明示し、現状から治水施策完了時までの各整備段階において、どの程度の規模、発生頻度の降雨で、どの領域が、どの程度浸水するのかがわかる「多段階リスク明示型浸水想定図」が必要であることは2020年の土木学会提言でも述べた。すでに国土交通省でも「多段階の浸水想定図」および「水害リスクマップ」(図2参照)として作成が進められているが、今後多くの河川で作られることが望まれる。

今後は多段階リスク明示型浸水想定図の作成にあたっても、流域水収支図同様に、本川、支川、用排水路、下水道、氾濫水および地下水の相互作用を考慮した一体解析を用い、どこから氾濫が始まるのかも明示したリスクの見える化が望まれる。そして、この多段階リスク明示型浸水想定図を整備段階ごとに作成することで、流域治水施策効果の見える化にもつながる。

さらに、流域全体の時系列の水動態がわかる「流域水収支図」と、地先の氾濫状況がわかる「多段階リスク明示型浸水想定図」とをリンクさせれば、前者における「時系列での氾濫量」が流域のどの場所でどのように広がるのかを後者で示すことが可能となる。例えば、まず内水氾濫が発生し、その後支川が氾濫し、最後に本川から氾濫するなど、時系列での浸水シナリオを見える化することで、住民が自らの浸水リスクを把握できるようになれば、より多くの住民の流域治水への参画が期待できる。

ただし、河川管理者が多段階リスク明示型浸水想定図に示されている脆弱箇所や浸水地域の対策だけを進めていくと、上下流で氾濫リスクが逆転したり、浸水範囲が意図していない区域に移動したりする恐れもある。そこで、本川の各区間や支川ごとに、河川整備の前後で、横軸を洪水規模、縦軸を洪水による被害額とするリスクカーブを描くなどして、河川整備後にリスクが増加している区域がないことを確認する必要がある。

整備段階ごとの流域水収支図と多段階リスク明示型浸水想定図とを照らし合わせつつ、どこから氾濫が始まり氾濫水が空間的にどのように分布するのか、それを上流域のダム等の整備や流域での取り組み(浸透と貯留)でどれだけ減少させることができるのか、それでも氾濫が解消しないとすればどこからどの程度の氾濫量となるのか、その氾濫箇所や氾濫量が今後の河川整備によってどのように変わるのかなど、流域全体での水量配分を常に考え、背後地の状況を踏まえた上で、流域全体の効果的な減災を目指すべきである。

そして、気候変動による降雨量の増大に対して、浸水を完全に防ぐには限界があるという現状を率直に住民に伝えることを心がけつつ、一方では人口・資産が多いにも関わらず、浸水深や氾濫流の流速等が大きい区域などを把握して、流域全体での水量分担という観点から整備の優先度や安全度のバランスを検討する必要がある。

その上で、河道で対応するのか、浸透対策で対応するのか、輪中堤等堤内地の施設や遊水地で対応するのか、かさ上げ等住まい方の工夫で対応するのか、地域の状況に応じた多面的な検討がなされなければならない。

2. 行政領域や学問領域の垣根を越えた流域治水に向けた河川管理者と地域住民の協働

2.1 流域治水における目標像の構築

まず、各流域の自然特性(地形・地質・気候)をその成り立ちと共に理解し、その地域で歴史的に築かれてきた社会的・経済的特性との関係を様々な情報から総合的に把握、共有することが不可欠である。そして、治水だけでなく、利水、自然環境、親水、文化、および経済活動も踏まえた上で、河道計画や上下水道計画と立地適正化計画(居住誘導区域、都市機能誘導区域)等の都市計画とを調和させなければならず、国・都道府県・市区町村、多分野の研究者、民間企業、地域住民が連携し、流域の目標像について考える必要がある。

今後の人口減少に伴い、開発をどのようにコントロールするかについては都市側のニーズも大きくなっているため、河川事業の時間軸と都市開発の時間軸を調整しつつ、両者にとって有効な計画が求められている。この場合、法律や条例に基づいて開発や建物の建築を制限するなど様々な手法があるが、洪水氾濫や土砂災害リスクを踏まえた居住誘導や、貯留機能の保全・確保などにあたっては、民間企業や住民との合意形成に時間がかかる場合も多い。

このため、流域水収支図や多段階リスク明示型浸水想定図など様々な手法を駆使して、水動態や想定される氾濫状況および土砂動態を客観的・定量的に捉えた上で、丁寧にわかりやすく見える化することで、住民に取り組みの妥当性を示すことが求められる。そして、流域全体での水量分担がどのように変化するのかを常に追跡し、各市町村の個別最適から流域全体最適までの階層的な時空間スケールでの最適化を考えた上で、関係者が協働して、流域の目標像を構築する必要がある。

2.2 産官学民が連携した流域治水推進組織の形成と次世代人材の育成

河川管理者は、国土交通省内の部署間、都道府県や市区町村の各組織内の部署間、国土交通省と他省庁(農林水産省、総務省、厚生労働省など)間、省庁と都道府県や市区町村間など、行政間の連携状況を、土木学会は、学会内での分野間および土木学会と他学会間の連携状況を、それぞれ確認し、強化する必要がある。

そして、これら行政部署間、学会間の連携に加え、行政や学会と民間企業や市民団体、地域住民との連携も不可欠であり、時に河川に関わらない民間企業や市民団体等にも情報発信・維持管理の役割や調整役・交渉役を担ってもらうなど、幅広い連携の可能性を探るべきである。

そのためにも、誰もが理解できるよう施策と課題を発信していかなければならず、土木学会には学術成果のわかりやすい発信と共に、マスコミに働きかけつつ行政の情報発信をサポートする責務がある。

そして、領域の垣根を越えた産官学民が連携して流域治水の各要素を担う技術者・研究者集団を作り、革新的な施策や技術を開発・活用しつつ、流域の関係者が密に情報交換する、流域治水推進組織を構築すべきである。

さらに、この流域治水推進組織を指揮する人材は、流域全体を俯瞰的に見通した上で多分野をまとめる能力が求められ、人材を探すだけではなく各流域で育成することも考えなければならない。リバーカウンセラー制度[1]を参考に、研究者や民間人が行政担当者や地域住民と議論する場を作り、河川流域に関わる幅広い知見と専門性を醸成すると共に、こうした場に次世代を担う若手を参加させて育成する必要がある。

[1] 国土交通省では,全国の一級河川を対象に,各河川に詳しい学識経験者と河川管理者との間で,河川管理改善のための意見交換を行っており,各河川で指名された学識経験者を「リバーカウンセラー」とんでいる.リバーカウンセラー制度は,昭和62年度に設立され,河川の調査,計画,管理などにおいて技術的な助言や発言をする一方で,研究や教育活動の場として,河川の現場を活用することも目的としている.

2.3 流域治水に対する研究者、民間企業、地域住民の積極的な参画

2.3.1 技術者や研究者の参画

流域治水の取り組みは発展的に拡大している途上であることから、様々な分野の研究者が結果に対する仮説を立てつつモニタリングし、解析、検証することが、流域治水の取り組みをより効果的なものへと変えていくことにつながる。ある流域を対象に大学の研究者や国の研究機関が河川管理者と協働してケーススタディーを行って成果を発信し、それを参考に様々な自然的社会的条件にある流域で同様のケーススタディーが行われていけば、全国で流域治水が進展すると共に、各地の人材育成にもつながる。そして、流域治水の成功事例を生み出せば広く展開できる可能性がある。

また、流域水収支図や多段階リスク明示型浸水想定図で必要となる、本川、支川、用排水路、下水道、氾濫水および地下水の相互作用を考慮した一体解析や洪水予測モデル、および土砂輸送・河床変動計算モデル等を、地方都市の河川管理者が実施する際には、国や建設コンサルタントを始めとする技術者や研究者が汎用モデルの使い方を広く紹介することや、研究者が研究しているモデルを一緒に活用するなど、地方自治体を支援することも求められる。

2.3.2 民間企業の参画

河川事業における官民連携は、民間施設を活用した雨水貯留へのインセンティブの付与に加え、最近では、保険やリスク評価関連業界が有している被害データ等、民間企業が取得・所有しているデータの活用、ドローン等、民間企業が所有している機材の活用、各企業の気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言への対応との連携、各企業の自衛防災組織による防災活動との連携、民間企業の河川事業や河川管理への参画スキームの開発などについても検討が始まっている。今後はこれらの費用負担のあり方も含め、さらに検討を深める必要がある。

また、そもそも各企業が自社の水害リスクを把握して対策を講じることで経済的損失を軽減し、従業員や顧客の安全を確保するとともに、関連企業やマーケットへの影響を軽減できれば、流域治水への大きな貢献となる。BCPの策定等、自社の水防を徹底するよう促すとともに、それに資するリスク情報を整備することが重要である。

そして今後水害保険の設計をする際には、気候変動に伴うリスクの将来予測も加味した上で、多段階リスク明示型浸水想定図や流域水収支図の活用が期待される。また、水害保険は水害発生後に活用するだけではなく、保険制度の存在自体が地域住民の行動変容を誘導するきっかけになることもあり、自助を促す観点からも有効である。

2.3.3 地域住民の参画

計画規模の降雨量であっても、想定よりも短時間に集中したり逆に長時間降り続いたりすることで氾濫が発生し、止水板の設置等が間に合わなかったり排水機場が浸水して停止したりした事例も多い。また土砂災害に関しても、土砂災害特別警戒区域に限らず、安全な避難場所、避難所、避難経路が確保できていない地域が多い。

このように想定を上回る洪水氾濫や土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況にあることが、多くの住民には十分に認識されておらず、河川管理者や研究者は多段階リスク明示型浸水想定図に加え、その浸水過程を動画にして氾濫水の流速を見える化するなど新しい情報提供手段を開発し、日頃の備えを促す必要がある。ただし、住民には子どもから高齢者まで、無関心な人から河川に詳しい人まで、多様な人がいることを踏まえ、それぞれにとって一番わかりやすく注意をひきやすい情報発信方法を考え、多層的な情報発信で幅広い層に訴える必要がある。

また、地域住民の流域治水への積極的な参画を促すには、危機意識だけでは無く川に対する愛着の醸成も必要である。川の見どころがわかるアプリの開発や見学会の実施を通して、川の楽しみ・魅力を伝え、住民の目を川に向ける工夫も有効である。なお、被災した地域は、より安全なまちにしたいというだけでなく、より良いまちにしたいという気持ちが醸成されることも多い。河川管理者は河川の環境改善やまちづくりなどに関わる市民団体など、地域コミュニティーに入り込んで流域の目標像について議論し、地域の要望をパブリックコメントだけに頼ることなく対話から引き出すと共に、その地域に貢献できる人材を見出したり育成したりすべきである。

2.4 河川管理者と他の施設管理者、事業者、都市計画関連部署との連携

2.4.1 大河川の河川管理者と中小河川・下水道・用排水路管理者等との連携

本川直轄区間よりも指定区間、本川よりも支川、支川よりも水路の流下能力は小さく、これらの結節点直上流部で氾濫していることも多い。水系全体で被害を減らしていくために、本川管理者は下水道も含めた水系全体の計画を確認し、調整することが期待される。下水道や中小河川の多くは時間50~80 mm程度の降雨を想定しているものの、今後は台風や線状降水帯のようにトータル数百ミリメートルになる雨やピークが二度ある雨などへの対応が課題となる。

近年、自治体が普通河川や準用河川の浚渫等の維持管理に取り組めるよう、財政支援措置の充実が図られてきたところではあるが、維持管理が追いつかず断面が完成していても流下能力が不足していたり、都市開発に合わせて屈曲部が生じていたりする場合もある。そういった場所では、流水に加えて土砂も流れにくく、流下能力不足が助長されることから、修正可能な法線は修正して維持管理体制を見直すと共に、氾濫流の流下が想定される場所の把握と対策も必要である。ただし、中小河川や下水道の流下能力改善は下流の氾濫リスクを高めるおそれがあるため、流域水収支図と多段階リスク明示型浸水想定図を用いた脆弱箇所の追跡は不可欠である。

なお、こうした普通河川や準用河川の氾濫が地域生活に大きな影響を及ぼしたり、内水氾濫が避難の妨げとなったりした事例はあるものの、自治体の多くは河川水位や氾濫状況などを観測・保存する手段がないため、氾濫原因の分析ができていないことが多い。今後、自治体が水位計や浸水位計、カメラ等を整備するなど観測体制を強化できるようにするため、ワンコイン浸水センサ等の積極的な設置を促しつつ、必要に応じて国や都道府県が支援を行ったり、民間企業が安価な観測機器の開発を行ったりするなどの協力が期待される。

2.4.2 河川管理者と都市計画関連部署との連携

流域水収支図を用いて、降雨量、土中への浸透量、貯留量、河道への流出量、河道貯留量、河道流下量および氾濫量の時空間分布を捉えた上で、それらと土地利用との関係を分析し、流域全体での水量バランスの観点から土地利用計画を見直す必要がある。

例えば、市街化調整区域でも農家住宅や分家住宅などに限り新たな宅地造成が認められてきたことに核家族化の影響も加わり、地方部でもかつての水田地帯に住宅が新築されていることも多く、貯留の妨げとなっていたり被害を受けていたりすることがある。今後空き家・空き地の発生が確実視される集落は多く、10~20年後を見据えた土地利用計画を考え、耕作放棄地、空き家・空き地、公園等を整理しつつ、川沿いに確保できた土地を順次調節池にするなどの方策が考えられる。

また、浸水リスクが高いと判断される地域は浸水被害防止区域に指定して開発を抑制し、さらにリスクが高い地域は災害危険区域に指定して防災集団移転促進事業を用いることが考えられる。しかしながら、住民が居住している区域を災害危険区域に指定したり市街化調整区域化(逆線引き)したりするのは難しく、移転先を含めた土地区画整理事業と治水事業を一体化するなど、高規格堤防整備事業と同様の方策の可能性を探ることが考えらえる。

いずれにせよ、公共施設の再編、国有財産の最適利用、医療・福祉、中心市街地活性化、空き家・空き地対策の推進等、まちづくりに関わる様々な関係施策を流域治水施策と融合し、ネットワーク型コンパクトシティの考え方に基づいて立地適正化計画を見直し、その流域水収支への影響を評価し、インセンティブと規制の双方がバランスした施策を考える必要がある。

2.4.3 河川管理者と森林管理者や土地改良区等との協働

近年の土砂災害では、単位流域面積当たりの流木流出量が以前想定されていた上限値を大きく上回るケースがある。森林資源が積極的に利用されていた時代には、豪雨時に、皆伐後の無林地、幼齢林、緑化されていない荒廃地や禿赭地、崩壊地といった非森林斜面からの土壌侵食や土砂流出が相対的に生じやすかったのに対し、現在の森林形態を有している山腹斜面では、崩壊が発生するタイミングを遅らせられる傾向がある一方、成熟した森林において災害が発生した場合には大径化した流木によって被害が拡大する可能性もある。流域水収支図を参考に上流域における浸透、貯留能力といった森林環境の改善対策について、研究者、農林業関連部署および従事者と共に検討しなければならない。

農地に関しては、ため池や田んぼダムの活用、および、河道の水を被害が出ない程度に田んぼに引き込むなどの工夫により、支川の氾濫防止・軽減や避難時間の確保に役立っている地域も多い。畦を少し高くすることでも、貯留量の増加や氾濫水の流速低減への効果が期待できる。ただし、いずれの場合も点在する田んぼをまとめて管理、制御するのは困難であり、操作せずに本川に効かせられるかは地域ごとの分析が必要である。操作が必要な場合には遠隔操作の可能性も検討すべきであるが、農道のかさ上げによりまとまった領域で貯留できないかといった検討も必要である。

一方、圃場整備に伴う排水能力の改善が流出を早め、下流に悪影響を及ぼしている地域もあり、こうした地域では排水路の貯留能力の改善が必要である。いずれにせよ、農地における貯留効果を流域水収支図により見える化し、農業の営みを阻害せずにどの程度の防災機能を持たせられるかを明確にした上で、各地域でできることから始めるべきである。

おわりに

気候変動に伴い増大する降雨による浸水対策を効果的に進めるためには、被害が発生してから対策を行うのではなく、災害の発生を防止するための対策を事前に講じる「事前防災」が有効であり、事前防災として実施される河川の掘削やダムの整備、メンテナンス等に必要となる予算の確保が重要であることは言うまでもない。

一方で、我が国は既に人口減少の局面に入っており、防災のみならず人口減少対策を含む安全保障(国防、食糧、エネルギー、安全・健康等)のあり方も踏まえた上で、国土利用計画を考え、効果的な対策を講じる必要がある。その中で、流域の有する自然の価値と災害リスク、自然と人の営みにどのように折り合いをつけていくかを原点に、各流域の目標像を流域に関わる全員で考えることが求められている。

そのため、治水事業にとどまらず、都市、農業地、森林、自然保全地域など国土利用に関わる行政部署と研究者が、民間企業、市民団体および地域住民と協働し、施設整備(ハード施策)と土地利用誘導・規制、財政支援・水害保険制度、避難対策といったソフト施策とを合理的に組み合わせ、洪水などのハザードの減少と浸水想定区域内の人口・資産等の暴露量の減少の両輪により、科学的知見に基づいて流域全体のリスク低減を目指す必要がある。

こうした協働のためには、全住民が状況を理解する必要があり、河川管理者が全ての浸水被害を防止することは限界があること、ダムや堤防などの整備完了には長い期間を要する一方、いつ起こるかわからない豪雨の強度と頻度は増し、洪水氾濫や土砂災害リスクが増大していること、どれだけ減災できるかは、流域の全住民が水害リスクをどれだけ我が事化し、どれだけ行動できるかで決まることなどを、わかりやすく周知する必要がある。

そのためにも、流域内の人口・資産等の暴露の状況を踏まえた上で、「流域水収支図」と「多段階リスク明示型浸水想定図」を用いて、流域の現状および今後の変化を捉え、明瞭かつ率直な表現と透明性の高い徹底したリスクの開示を行い、水を中心とした国土のあり方を全住民が考えられるよう、各種基本計画や制度の見直しが求められている。

以上

事務局補足(河川・洪水等に関する用語集)

防災用語ウェブサイト(水害・土砂災害)

河川、洪水、大雨浸水、土砂崩れに関する用語

事務局補足(問合せ等)

土木学会の宣言・提言は、以下のページでご確認頂けます。

今回の声明に関する問い合わせは、土木学会HPよりお願いいたします。

国内有数の工学系団体である土木学会は、「土木工学の進歩および土木事業の発達ならびに土木技術者の資質向上を図り、もって学術文化の進展と社会の発展に寄与する」ことを目指し、さまざまな活動を展開しています。 http://www.jsce.or.jp/