'21.05.07雑記:僕と医療と医学的身体

また記事投稿の間隔が空いてしまった。ただの言い訳ではあるのだけど、前回の親知らず抜歯に続き、今回も痛みに耐えながら暫くのあいだ床に伏していたのだった。

痛みに耐えることがとても多い時期である。

昨年の夏頃からのことだ。自ら選び取った痛みもあれば、まったくもって青天の霹靂というものもあった。虫歯をたくさん削り、根管治療をやった。親知らずの抜歯が続き、それが終わった矢先、今度は不妊治療の一環で手術台に登ることに。すでに玉のように可愛く弾のようにうるさい娘が一人いるのだけど、意外にも世の中的に「二人目不妊」というのは多いようで、10年以上ぶりに身体に深々とメスが入る運びとなった。

この後には歯列矯正が待ち構えており(痛いらしい)、慢性鼻炎の舌下療法もやらなきゃいけない(これは全然痛くないが、抗体獲得するために序盤はだいぶ体調崩すらしい)。思い出せないけどあと他にも幾つか控えてる気がする。重度の腰痛もいまだ平常運転で、もはや旧知の戦友といった様相を呈してきている。痛みを伴わない身体の不調まで数え上げると、それこそキリはない。

社会との接点を極力うすくしながら生きているつもりであっても、それでもなお人生にはいろいろな出来事が用意されているものであるなぁと、つくづく実感する。

父が地方の開業医で、幼少の頃よりわりとカジュアルに医療の闇を教え込まれながら育った。それゆえ、基本的に医療行為にそこまで信を置いていない。

否。正しくは、様々な要因で歪んでしまうことが多い医療行為に鋭く目を光らせ、適切な医学的見地に基づいた医療だけを自らの手で選び取ることを学んだ。何かの分野で医者にかかる際には、日/英語の主だった医学論文を見渡しながらある程度基本的な知識と現状を押さえる。病院や医師の情報もできる限り調べ、なんとか”大丈夫そう”なところを選んでいく。レビューサイトの口コミはまるでアテにならない。医師の経歴・経験、採用する術式、保険有無、地域内での病院間ネットワーク、大学の医局との関係、立地、経営状況など、医療の質に影響を与えるパラメータは実はかなり広範に渡るのだ。

当然ながら総体としてはこれらは素人知恵の悪あがきではあって、深遠で専門分化された医療の世界において、確定的なことなど滅多にわかるものじゃない。それでも、延々時間を使っていけばある程度の判断の軸は作れる。医師とのディスカッションや質疑の中で「理解の基盤」を作ることは医療を受ける側の”体験”の質にとっても重要だと思っているし、その構築に向けてできることはできる限りやっておきたい。

一言で言えば、単なるビビりなのかもしれない。

さて、そうやって、色々なことを調べながら医療を受けていくなかでは、否応なしに自分の身体の諸「機能」が前面に出てくることになる。

ほんらい人間の身体はさまざまに働かせることができるものだが、日常それはさほど気付かれずに運用されている。日々のルーチンワークにおいて、「指をうまく動かすこと」「足を交互に早く前後させること」「体温を適切なレンジに保つこと」などは、ほとんど無意識下で統制されている事柄だろう。私の身体は第一義的には「一」なる全体であって、その全体のなかから時と場合に応じて必要とされている働きに注意が向けられることになる。

これが医学的なレンズを通して見られるとき、話は大きく異なる。医学の歴史は、身体が分解・分節されてきた歴史だ。

最も古くは紀元前2,000年頃からのエジプト医学(主に薬草学)に端を発するが、初期の呪術的な要素は紀元前5世紀頃のヒポクラテス(『ヒポクラテス著作集』)やその後数百年を経てローマ帝国のガレノス(『ANATHOMIA』)らの功績により払拭されてきた。それでもなお、この頃の医学観は「四体液説」―血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁の4種類を人間の基本体液とし、これらのバランスを取ることで健康が保たれるという説―に代表されるように、特定の疾患は個別箇所/要因の病理に対応するのでなく身体全体の状態に由来するという全体観(ホーリズム)の医学であった。

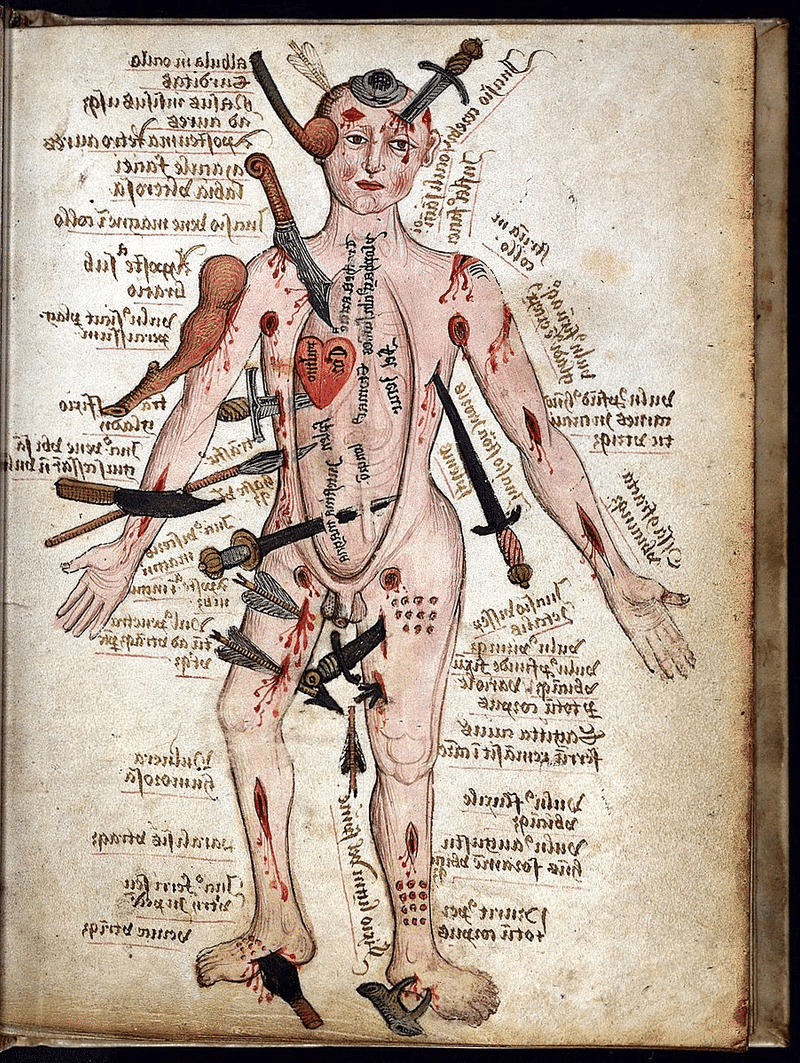

Galenos,『ANATHOMIA』中の有名な人体図

その後、中世を経て臓器ごとの構造解明が徐々に進む。アラビアの医学者イブン・イスハークによる『眼科学についての十論』(9世紀)は目の構造と疾患を独立に捉え、イヴン・スィーナー『医学典範』(11世紀)は神経系と内臓を描き出している。特にイスハークの著作はアラビアの光学の成果でもあり、この頃から医学は自然科学と手を結び出す。徹底的な分化と体系化を旨とする科学のいち分野として、以降医学者たちは人体の内部に深く切り込んでいく。

イブン・イスハーク『眼科学についての十論』より

実は西洋医学においても19世紀まで四体液説とホーリズムが根強く残っていた点にこそむしろ論じるべき面白さがあるのだが、それはともかくとして医学は現代に至り、身体の内部構造の完全な見取り図はもとより、ヒトゲノムの完全解明など分子レベルで人体を細分化するところへと到達している。

ここにおいて、医学にとって人体は独立した個々の要素の集まりであって、様々な機能(とその欠乏)が寄り集められて動く複合システムとして存在することになる。

ゆえに、われわれが医療の場に近づけば近づくほどに、「一」なる全体としての身体はばらばらと離散してゆく。個々の医療行為について調べ、考えれば考えるほどに、この”私の体”なるひとつのものが持つ特有の領域が小さくなり、最後には立ち消えてしまう感覚。

この感覚をどう捉え、どう受け止めれば良いのだろう。もう少し、踏み込んでみたい。

次記事へ続く

頂いたサポートは、今後紹介する本の購入代金と、記事作成のやる気のガソリンとして使わせていただきます。