科学史から見た量子力学の間違い③

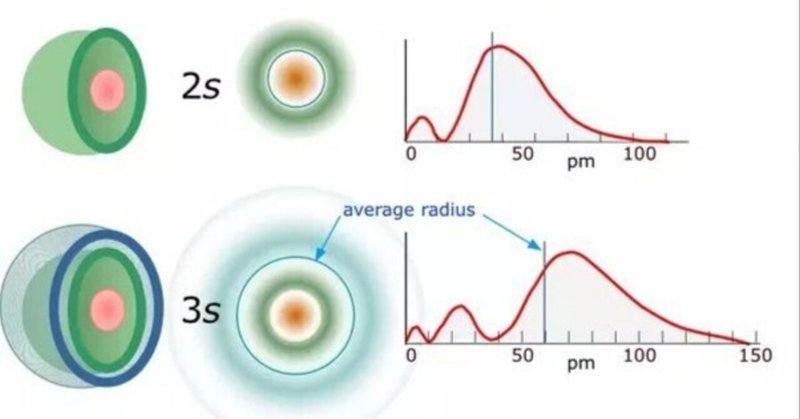

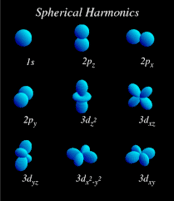

現在では、軌道電子の分布が計算から求められている。

原子の表面は原子間顕微鏡などで観察することができるが、軌道上の電子の状態を直接見ることはできない。現状でわかっている軌道電子の状態はあくまでシュレディンガー方程式からの推測でしかない。飛び飛びの軌道を持つ電子はどのようなメカニズムを持っているのだろうか? 2回に分けて説明していこう。

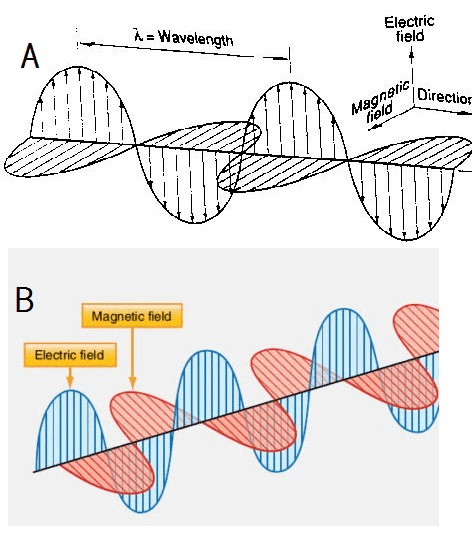

電磁波の伝わり方

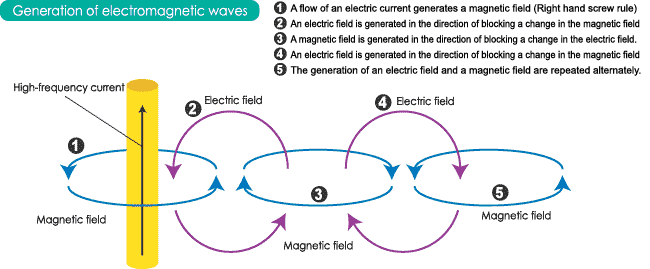

量子跳躍を説明するためにはいくつかのステップを踏む必要がある。まず、電磁波がどのような仕組みで伝わっているかを考えてみる。

現行の電磁気学では電磁波の伝わり方は、磁場と電場が交互に発生しながら進むと説明される。その説明には2種類あって、電場と磁場が同時に直行しながら進む場合と電場と磁場が90度位相をずらしながら進む、とある。どちらが正しいのか?

電磁方程式によれば、

電場の変化→磁場の発生

磁場の変化→電場の発生

なので、文字通り考えると次のような仕組みになる。

つまり、Bのように伝わっている。

しかし、Bは少数で大多数の場合、Aで説明されることが多い。なぜAのような説明が多いかは別の機会にしたいが、ここで電磁方程式が作られた当時の状況を考えてみると、ファラデーが電磁誘導を発見した1831年には、まだ電子の存在が知られていなかったことに気がつく。電磁誘導を電子で説明すると、前に説明した、

磁場の変化→電場の発生

これは間違いで

磁場の変化→電子の移動→電場の変化

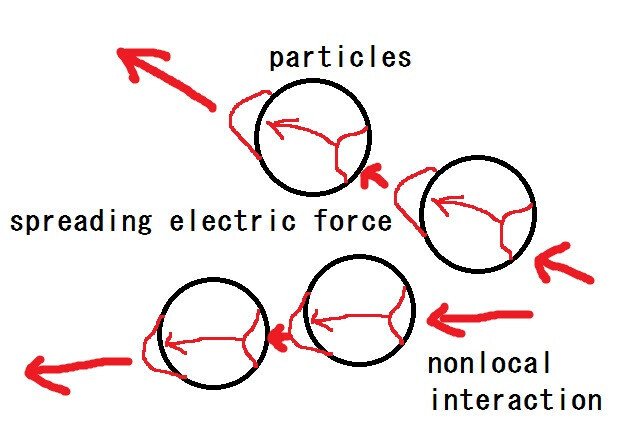

これが正しい理解だ。これを電磁波の伝搬に当てはめると、電場の変化は周囲の荷電粒子を少しだけ移動させ、移動した荷電粒子が反対側に電場を放射する、この繰り返しが電磁波の伝わり方になる。この場合、荷電粒子が動くときに磁場が発生するので、電場と磁場が交互に生まれているように見える。

ここで重要な点は、媒質となる粒子と粒子の間は遠隔作用で伝わっているというところだ。遠隔作用と言っても無限大の速さではないことが指摘されている。天文学のトム・ヴァン・フランダーン博士によれば、天文観測の数値から重力の遠隔作用は少なくとも2x10^10c(m/s)であることがわかっている。2x10の10c(光速の200億倍)というのはとんでもなく速いが無限大ではない。おそらく電場の速度も同じ程度であることが予想される。http://www.ldolphin.org/vanFlandern/gravityspeed.html

通常、大気中や太陽系の近傍では膨大な数の電子、イオンが存在する。荷電粒子が電場を受けて反対側に再発生する時間を要するため、秒速30万キロ程度に速度が落ちている。光は液体中では大気中より3分の2程度まで速度が落ちるが、これも液体の密度が気体よりも高いためと考えられる。

これなら場を仮定しなくても電磁波の伝搬を説明できる。遠隔作用は近代科学に反するようだが、天文観測からの予想なので、受け入れざるを得ないだろう。

ニュートリノは電磁波

次にニュートリノについて考えてみよう。中性子がベータ崩壊するとき、何か小さなモノがエネルギーを持ち去っていることから、ニュートリノの存在が予想された。不思議なことだが、ニュートリノは最初から粒子として考えられていた。

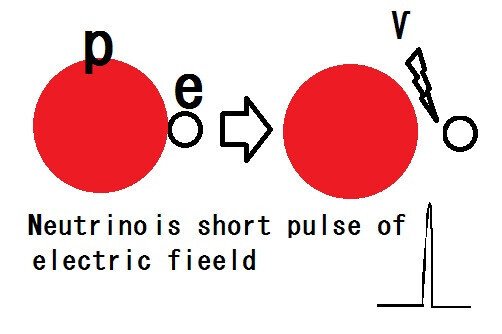

1931年に中性子は発見されたが、中性子は陽子と電子の複合粒子であるとの考えがあった。中性子は陽子表面に電子が少し食い込んでいる状態だと考えられる。陽子表面に食い込んでいる電子が離れると陽子表面が元に戻り、微小な電界のパルスが発生する。

ベータ+崩壊では陽子に電子が結合するときにニュートリノが発生するが、このときも陽子表面が電子の大きさに対応した分だけ凹むー電界のパルスが現れる。発生する電界のパルスは電子の大きさに対応したものなので、非常に短い波長をもつ。また、発生した瞬間に光速で飛び去るのは電磁波であると考えれば矛盾がない。

ニュートリノが崩壊のトリガー

ところで、中性子はなぜ崩壊するのだろう? 中性子の崩壊を調べた興味深い実験がある。

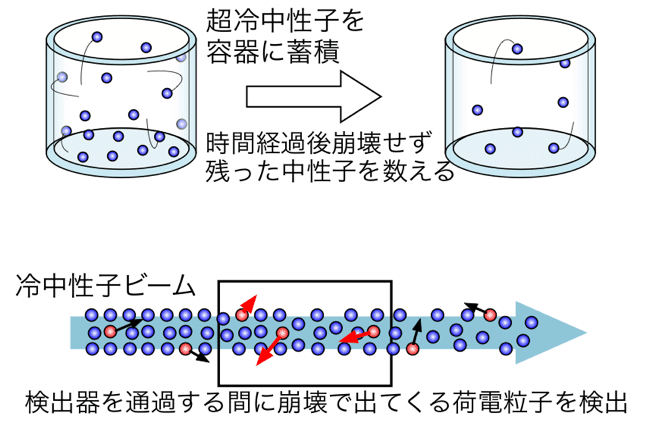

中性子寿命の精密測定 素粒子宇宙起源研究所

自由中性子は約15分でベータ崩壊することが知られているが、その測定方法で寿命が変化する。

中性子を容器に溜め、一定時間後に残った中性子を数えた場合と遅い速度の中性子ビームで数えた場合とでは、後者のほうが寿命が有意に長いのだ。

この実験からわかることは中性子の崩壊は、中性子内部に原因があるのではなく、外部からの影響によるものということだ。

もうひとつ興味深い実験がある。

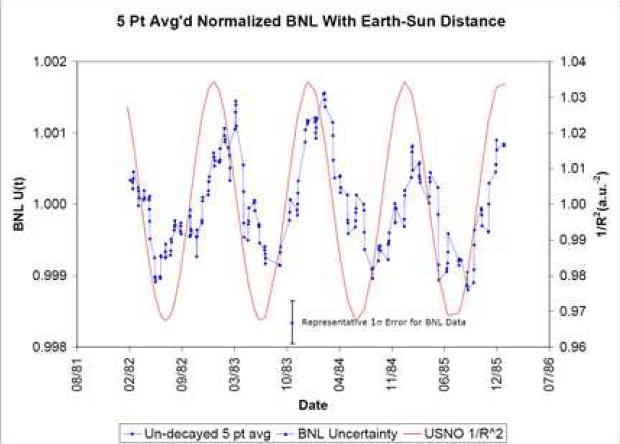

Evidence for Correlations Between Nuclear Decay Rates and Earth-Sun Distance

青い点が半減期、赤い線が地球と太陽の距離

36Clは大気中のアルゴンから宇宙線の衝突により生じる。半減期が約30万年でベータ崩壊―アルファ崩壊により32Siに変わる。この半減期を精密に調べると、地球と太陽との間の距離の変化に対応しているという。太陽との距離が短くなると半減期も短くなるのだ。この実験では半減期の変化はニュートリノ密度に対応しているのではないかと予想されている。

地球上ではニュートリノは1cm^2あたり1秒間に660億個通過している。中性子寿命の精密測定でも、容器に溜めた中性子の寿命が短いのは、中性子に衝突するニュートリノがビームの場合よりも多いからではないかと思える。

ニュートリノは原子核を媒質に伝わる電磁波

ニュートリノは中性子に衝突している。中性子のみならず、陽子、原子核にニュートリノはあまねく衝突していて、原子核を媒質に伝わっているのではないかと考えられる。非常にまれに電子と衝突すると光を発するのだ。

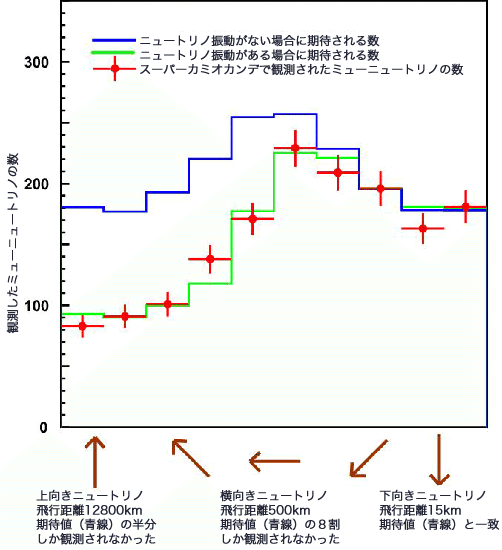

では、これほど大量に降り注いでいるニュートリノはいったい何をしているのだろう? 標準理論ではニュートリノはほかの物質と相互作用することがほとんどないと説明される。しかし、このようにニュートリノは原子核を媒質に伝わる電磁波であることが分かった。たとえば、カミオカンデでは地球の裏側から通り抜けて来る電子ニュートリノが少ないことから、ニュートリノが変化するニュートリノ振動を主張している。

ニュートリノ振動は、電磁波としてのニュートリノを考察することで見直しされるだろう。

次回は電磁波としてのニュートリノで量子跳躍のメカニズムを考えてみる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?