わけのわからない元気と熱気があって、芝居をすることがどのような未来につながるのか、見えなかったけれど、いつもわくわくしていた

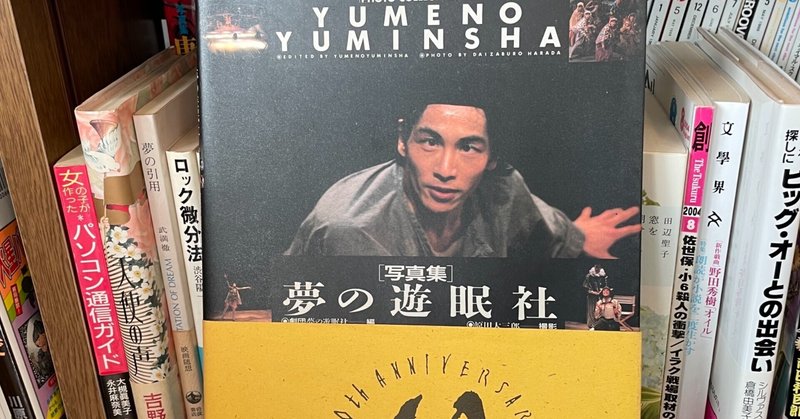

私が知っている役者について書きたい。有名な役者は出てこない。そういう役者には、出会ったことがない。私が知っているのは、夢見がちで、若くて、元気いっぱいで、そして無名の役者たちである。

若いころのことだ。とある小劇団の主宰者に「ねえ、やってよ」といわれて、生活費を得ている仕事の合間に、小劇団の制作をやっていた。

小劇団の制作とは、主宰者が決めたことに付随する雑用をこなす人間である。

たとえばチケットである。当時は、チケットぴあの事務所は東池袋の瀟洒なマンションの一室にあった。その事務所に行って、担当者と話をし、公演する演目を登録し、ぴあ仕様の招待用のチケットを発券してもらう。

たとえば公演で販売するパンフレットである。原稿執筆を依頼し、依頼者に原稿の督促をし(芸術家はたいてい締め切りを守らない)、集まった原稿を読み、レイアウトを考え、印刷会社に入稿する。自分でも原稿を書く。

当時の私は、一週間に一度は、下北沢や新宿の小劇場に足を運んでいた。演劇第三世代といわれる演劇がピークを迎えていたころの話である。

演劇にかかわることがしたいと思い、

「芝居の台本が書きたい」

常々そう公言していたら、某都心にある女子大から脚本を書く話ががきて、この小劇団の制作へとつながっていったのである。

その小劇団は、金がないので、主宰者が出た大学の空いた講堂(学生会館)をこっそりと芝居の稽古場にしていた。

主宰者は、たしかにその大学の出身者かもしれないが、そのほかの役者は、私も含めて、ただの部外者である。いまから考えれば、よくばれなかったな、と思う(いまでは決して考えられないだろう)。

私たちは、守衛さんに挨拶をして、正門から学生のふりをして入っていた。

私がリアルな役者とかかわって、まず驚いたことは、かれらはどんな演劇スタイルの芝居をしたいかということについては、いっさい無関心である、ということだった。

芝居がしたい。それは本当に心からそう思っている。本当だ。

だが、芝居のカテゴリーは問わない。そういうことだ。

芝居をしたいと思っていて、たまたま声をかけられたからその劇団に入っただけなのだ。

私は、好きな芝居のカテゴリーを気にしながら、芝居を観ていたので、それは驚きだった。

昔の話だが、寺山修司の劇団の役者が唐十郎の芝居に客演することはなかったし、唐十郎の劇団の役者が新劇の芝居に客演することはない。それは、当時の演劇界の常識だった。

それくらい役者は、確固たるポリシーを持って、おのおのの芝居をしていたのだ。

だが、かれらには、そういうものはなかった。

私は小説を読むのが好きで、小説をたくさん読むうちに、自分でも書きたいと思うようになり、書き始めた。それが、もっともオーソドックスなパターンだと、根拠もなく、思っていたのだが、かれらには、そもそもそのようなベース、つまり舞台が好きで、舞台をたくさん観るうちに、自分も舞台で演じたいと思って、舞台役者を志した、というような経緯がない。

端的にいえば、他人が作った舞台を観たことが、ない。

舞台を観たことがない人間が、舞台役者を志す。

私は奇妙なことのような気がしたが、それはそれでOKなのだろう。

芝居がしたい。

かれらのその思いだけは、本物だった。私は、それを疑ったことはない。

小説は読んだことがないけれど、作家になりたい。そういうひとに会ったことがある。それと同じようなものなのだろう。もちろん、それでも小説は書けるし、それがNGなわけでもない。実際のところ、読んだ冊数と書かれた小説は関係がない。小説をたくさん読んだからといって、いい小説が書けるわけではないし(そうだとしたら、私はもっと人々の心に届く小説がたくさん書けているはずだ)、小説を読んでいないからといって、いい小説が書けないわけでもない。

むしろ、読んでいないひとのほうが、既成のルールにとらわれない斬新で、新鮮な小説が書けて、歓迎されたりする。

要するに、才能である。

才能とは、不思議なものだ。

私は、前述した東池袋のチケットぴあの事務所に何度も、足を運んだ。できあがったばかりのチラシを渡して、全国のチケットぴあのプレイガイドに置いてもらった。

ある日、ぴあの事務所の担当者に売り上げを聞いたことがある。

担当者は、かちゃかちゃとパソコンを操作していった。

「売れていませんね~」

ひややかな顔つきだった。

「どれくらい売れていませんか?」

私は、おそるおそる聞いた。

「一枚もです」

相変わらず底冷えのするようなひややかな顔で、いった。

役者たちは、ぴあでプリントアウトされたチケット(5万円分)を主宰者から渡され、現金を払う。

チケットを客(友人・知人)に売れば、それが役者の取り分である。つまり、全チケットを売り切れば、差し引きゼロになるわけである。

多くの小劇団は、いまでも、おそらく、このようにして運営されているだろうと思う。

私の経験した実感としては、友人・知人は、一回目のときには、たいていくる。ただそれが、二回目、三回目、あるいはそれ以上になると、「ちょっとその日は、予定が入っていて」というふうに、断られるケースが多くなる気がする。

美人の女優に頼まれた場合だけは、男の客が、何度も足を運んでくれる確率が高い、ように感じた。

それでも、役者たちは、主宰者が出た大学の空いた講堂で、熱心に稽古し、本番に挑んだ。その情熱は、嘘ではない。

そこに、嘘はない。

夢見がちで、若くて、元気いっぱいで、そして無名の役者たち。

公演中は、劇場近くの居酒屋で飲み(私は飲めないが)、終電近くになると、そこで飲んでいた一人暮らしの役者の部屋に全員で押しかけ、雑魚寝する。あっという間に朝になり、寝不足でふらふらになりながらも、また劇場に向かう。

わけのわからない元気と熱気があって、芝居をすることがどのような未来につながるのか、見えなかったけれど、いつもわくわくしていた。

そういう季節をいいあらわす普遍的な言葉がある。青春、と。

それは青春だったのだ。

そして、そのとき、当然のように手にしていたその時間、その季節は、じつは、一回きりの、かけがえのないものであり、それらはやがて失われ、二度と戻ってはこないものだった。

サポートをいただけた場合、書籍出版(と生活)の糧とさせていただきますので、よろしくお願いいたしますm(__)m なお、ゲストのかたもスキを押すことができます!