チェスの神様 【第一章~エピローグ】

(2021. 5.9 加筆修正の上、再投稿)

第一章

今年の春は珍しく入学式まで桜が保った。

昨日まで肌寒い日が続いていたが、今日は澄み切った青空が広がり、気持ちのいい陽気だ。

真新しい制服に身を包んだ新一年生が、桜の下で写真に納まっている姿があちこちで見られる。初々しい、と感じてしまうあたり、僕もすっかりこの学校に慣れ切ったということか。

二年前を思い出す。あの日の桜はとうに散ってしまっていたが、わずかに花の残った桜の木の下で記念撮影をした。中学の同級生は一人もおらず、僕は本当に一人の状態から高校生活をスタートしたのだ。

不安はなかった。やりたいことがあった。それに打ち込んでいれば僕は僕でいられる。

放課後、僕は部室に向かった。三階にある西側の小さな一室。九名の部員で構成される「チェス部」の副部長をしているのが僕だ。

ドアは開け放たれていた。中をのぞくと、一番に来た部長が風を通そうと部屋の窓を開けているところだった。

吉川映璃(よしかわえり)。僕はエリーと呼んでいるが、鍵開けは部長である彼女の仕事だ。僕は責任も少なくて気楽。足を向ければたいてい彼女はもう部屋を開けてくれている。しっかり者だから部長に適任なのだ。

「いい風だね」

エリーの背中に向かって言った。

彼女は振り向かずに、

「アキもここにおいでよ。みんなが来るまでここで日向ぼっこしよ」

と言った。

「いいね」

陽だまりが好きだから、僕は迷わずエリーの隣に立ち、窓の外を眺めた。

温かさが気持ちいい。不意にあくびがしたくなる。

「……ねぇ、一戦付き合ってくれない? 後輩たちが来る前に」

急にそんなことを言われたので、あくびが中途半端になる。

「エリーがそんなことを言い出すなんて珍しいね。雨が降らなきゃいいけど」

「そういう日もあるんだって。いいでしょ? どっちが先手?」

エリーが白と黒の駒を一つずつ持って差し出す。

「選んでいいなら、僕は白。先手で。エリーは強いから」

部長にふさわしく、チェスの腕も確かだ。高校に入ってから始めたとは思えないほど強い。小さいころからチェス漬けだった僕が手ほどきしたっていうのもあるとは思うけど、エリーにはチェスの素質がもともと備わっていたと思っている。

「よろしくお願いします」

一礼をして、さっそく駒を動かし始める。

「ねぇ、あの話、本当なの?」

二手進めたところで、エリーが不意に問うた。

「あの話って、なんのこと?」

「すごく聞きにくいんだけど、そのぉ、『いけこま』が結婚したって話。アキのお兄さんと」

持っていたチェスの駒を落とす。

「……な、何、その話。どこで聞いたの? 誰情報? 僕、知らないんだけど」

次の手を考えるどころじゃない。頭の中が真っ白になる。

いけこまっていうのは、保健室の先生をしている池村駒(いけむらこま)先生のこと。都内で会社員をしている兄貴と接点があるはずがない。

エリーは続ける。

「さっき、鍵を取りに行ったときにね、職員室で聞いちゃったの。今日から野上家でお世話になるって話してるのを」

「だけど、どうしてそれで僕の兄貴と結婚ってことになるわけ? いけこまが『野上』って言ったとしても、そんな苗字の人はどこにでもいる」

「私もそう思ったんだけどさ、一緒に話してた先生が『野上君とうまくやれるといいわね』って。これはもう、アキのうちの話でしょ?」

「いや、だから僕は聞いてないよ、そんな話。だって結婚だなんて話になったらふつう、事前にあいさつに来たり、顔合わせしたりするんじゃないの?」

「私に聞かれてもわかんないよ。じゃあ、アキは知らないんだ」

知らない、というより知らされてないといったほうが正確だろう。もしその話が事実なら、僕は家族から隠し事をされていることになる。

「……いけこまに聞いてくる」

頭が大混乱している。チェスをしている場合ではない。気づけば走っていた。

「私も行くよ!」

後からエリーもついてきた。

しかし、職員室にいけこまの姿はなかった。保健室にもいない。聞けばすでに帰宅したという。

「ますます怪しいね」

「ごめん、僕も帰るよ。今日はチェスをやれる頭じゃない」

「わかった。真偽のほどがわかったら教えてよね。情報つかんだの、私なんだから」

「はいはい。明日はちゃんと出るから」

「うん、それじゃまた明日ね」

教室を出て自転車にまたがった僕は全力疾走で漕いだ。家まで二十五分。その間もずっと混乱が続いた。

僕だけが知らされなかったこと。兄貴がなぜいけこまと知り合ったのか。そもそも、順調な社会人生活を送り始めたばかりの兄が、なぜ突然結婚する道を選んだのか……。

いつもと同じルートのはずなのに、なかなか家につかない。

もっと早く、もっと早く……!

自転車を漕げば漕ぐほど、頭の中は空回りしていく。

自転車を放り捨てるように停めた僕は、すぐに家の中に入った。

見慣れない男女の靴。兄といけこまのものか。

エリーの言葉が正しかったことを悟る。

「ただいま」

意図せず、やや怒りのこもった声が出た。

居間から男女の会話が聞こえる。

両親のものでないことはすぐにわかる。

ほどなくして顔を見せたのはやはり兄だった。

「おう、彰博(あきひろ)。相変わらずチェスやってんのか?」

「なんだよ、それ。突然帰ってきてさ。最初の挨拶がそれなの?」

「おいおい、何怒ってんだよ。急に帰ってきちゃ悪いのか? ここはおれの実家でもあるんだぜ?」

「そこじゃない。いるんでしょ、いけこま」

「あれ? 何で知ってんだ? 驚かせようと思ったのに。さては母さんが口を滑らせたな? じゃあ話は早いや」

兄はそう言ったかと思うと、自慢げに語り始める。

「駒(こま)っちゃんは大学の先輩の友達なんだ。

ほら、学校なんて若い先生少ないし、出会いないだろ?

だから合コン開くって聞いて参加してきたんだよ。んで、おれが一目惚れ。

六つ上だって聞いてびっくりしたけど、年の差は感じないし、好きになっちゃったもんは仕方ないよな」

「ふぅーん。出会いは分かった。でも、結婚だなんて急すぎない? だって兄貴は、社会人二年目になったばっかじゃなかった?」

「まあ、そうなんだけど、しゃーないじゃんか。子供が出来ちゃったんだから」

「子供……。でき婚なの?」

兄貴の後ろに隠れるように立ついけこまを見る。

彼女が恥ずかしそうに目を伏せたのが分かった。

「へぇ、兄貴がそんなにだらしない奴だったなんて知らなかったな」

「おいおい、そういう言い方はやめてくれよ。責任はおれがとる。ちゃんと育てる。親の面倒だって見る。何も考えてないお前と一緒にするな」

「ちょっと、みっちゃん! そんないい方しなくても」

「彰博、帰ったか」

その時、ドライブを終えて帰宅した父さんが居間にやってきた。

兄たちがいるというのに何も言わない。

「もう挨拶は済んだってわけ? いつから知ってたの、結婚するって話」

「ああ、一か月くらい前に連絡があってな。四月になったらうちに来るから、いろいろ準備しといてくれって」

「準備って? 心の?」

「それもあるが、家具とか部屋の片付けとか、いろいろだ」

「ちょっと待って……。うちに来るって、同居するって意味? 挨拶じゃなくて?」

「そうだよ。路教(みちたか)や母さんから聞いてないか? てっきり話が言ってるもんだと思ってたがなぁ」

「今、初めて聞いた」

こういうことに関しては、父さんはいつだって母さん任せだ。そして誰が家にいようが対応は変わらないといわんばかりに、

「まあ、そういうわけだから、仲良くやってくれ。駒さんとは初対面じゃないんだろう?」

そんなことを言う。

「しってるけど、やりにくいな。……じゃあ、母さんは知ってるんだね? 二人が今日からここで暮らすこと」

「そりゃそうだよ。そういえば、今日の夕飯の食材は冷蔵庫に入っているから、人数分作ってくれって伝言だ」

「人数分……。五人分、か。分かったよ」

「え? 彰博君が作るの? あの、あたし、やるよ? お客じゃないんだし」

いけこまが慌てた様子で前に出た。

「大丈夫です。母さんが英会話教室のレッスン日で僕の帰りが早い時は、僕が夕食を作る決まりになってるんで。それに作るの、慣れてますから」

それに、初めてやって来たいけこまに家のことを切り盛りされるのは嫌だった。

「でも……」

まだ何か言いたげないけこまに、兄貴が「いいの、いいの」という。

「うちはみんな、役割分担なんだから。そうだろ?」

年が六つ離れているせいもあって、兄貴はいつだって偉そうに振る舞う。家を出て行ってからはそれがなくなってせいせいしていたのに、またこの生活が始まるのか。

かばんを片付け、着替えを済ませた僕は早めに支度を始めるべく台所に立った。やれやれ、三人分ならすぐなのに、大人五人ともなると途端に面倒だ。

「夕食、なあに? どんなのがよく出るの?」

いけこまがそばにきて話しかけてきた。いつもの台所のはずなのに、香水の匂いのせいか、自分のうちじゃないみたいに感じる。

「えーと今日の夕食は、肉じゃがと菜の花のおひたし、ナスの漬け物、きんぴらごぼうにご飯と味噌汁。まぁ、いつもこんな感じですね」

「へえ、そうなの。健康的な献立ね」

いけこまはこんな調子でその後もずっと僕に話し続けた。

晩ご飯を作るのにこんなに緊張したことは未だかつてない。

家庭科の調理実習の方がまだ気楽だ。

やっとの思いで夕食を作り終えたとき母さんが戻ってきた。

「ありがとう、彰博。もうお腹ぺこぺこよー。駒さんに手伝ってもらってないでしょうね?」

「ちゃんと僕一人で作ったし」

「そう? さあ、駒さん。ご飯にしましょう。席に着いてー!」

母さんはわざわざ確認した。

「はいはい、僕が運びますよ。えーとこれは……」

「あ、あたし運ぶよ。そのくらいはやらせて」

横から急に手が伸びてきた。

「やれやれ。じっとしていられないんだね、いけこまは」

「うん、そうなの。動いている方が性に合ってるから」

「じゃあお願いします」

茶碗の乗ったお盆を手渡した時だった。

「彰博! 駒っちゃんにやらせるなって言ったろ! 身重なんだから、彼女は」

兄貴が叫んだ。思わずいけこまと顔を見合わせる。

「やらせてちょうだい。みっちゃん、心配しすぎ」

「だけどさ」

「彰博君、これ持ってくね。次に運ぶものも用意しておいて」

「わかりました……」

いきなり夫婦げんかはやめてほしい。

この先もずっとこんなふうなんだろうか。

兄夫婦が僕の居場所を押しのけ、居座ったような気がした。

小さな家に五人で暮らすのは窮屈すぎる。

今日の晩御飯はひどい味がした。作った僕が言うんだから間違いない。

いつも面白いと思って見ているはずのバラエティー番組さえ、今日は一つも笑えない。笑っているのは兄貴だけだ。時の経過もやけに遅く感じられる。

「ちょっと、外に出てくる」

おもむろに席を立つ。

「どこまで行くの?」

背後からいけこまの声が聞こえた。

「どうせ駅だよ、きっと。あいつ、電車眺めるのが好きなんだ。いつでもふらっと出かけるんだよ」

兄貴が僕の代わりに返事をしたのが聞こえた。

月曜の七時過ぎ。ちょうど電車が到着したらしい駅は、新学期が始まったばかりとあって、中高生が多かった。だが、乗客が散ってしまうと途端に人気がなくなった。

小さな駅だ。駅員すらいない。だけどこの小ぢんまりとした雰囲気が好きだ。

次の電車が来るまで二十分ばかりある。それまでの間、駅のベンチに座ってぼんやり過ごそう。

屋根すらないホーム。外灯と月だけが僕を見ている。

兄貴が未だに僕のことを、幼稚でグズでひとりじゃ何も出来ないやつだと思っているのは発言を聞けば分かる。

確かに僕はチェス以外はからっきしダメだ。先のことは本当に何も考えてないから、そう言われれば反論も出来ない。

だけど僕はどうしても兄貴のような人生を歩む自分を想像することが出来ないんだ。

大学、就職、結婚……。

兄貴の、絵に描いたような順調な人生をなぞるように歩くことに何の意味がある?

比較され、落ち込むのは目に見えてるのに。

「いたいた。彰博君!」

誰かが僕を呼んだ。ゆっくりと顔を向ける。

「いけこま……じゃなくて、えーと」

とっさに何て名前を呼べばいいかわからなくて戸惑う。あえて離れたのに、また現れた兄貴の奥さん。僕のことは放っておいてほしいんだけどな。

「いいよ、いけこまで。呼ばれ慣れてるしねえ」

迎えに来たのか、すぐに帰りそうもない。仕方なく話を続ける。

「あの。先生って、つけた方がいいですか?」

「身内なんだから、いらないでしょ。学校ではなるべくつけて欲しいけど」

「それもそうですね」

「緊張してる?」

「少し」

「うん。あたしも」

なんだ、いけこまもか。お互いさま、と思ったら少しほっとする。

「隣、座っていい?」

そう言っていけこまはベンチの端にちょこんと腰掛けた。

「どうしてここに来たんですか?」

僕の問いかけに、いけこまは即答する。

「彰博君と話したかったから。……というのもあるけど、ご両親との会話が保たなかったのと、場の空気に耐えられなくて。慣れなきゃいけないのにね」

「逃げてきた?」

「うん。駄目だね、あたし。こんなことで同居だなんて」

「……もしかして、兄貴に言ってないんじゃないですか? 本当の気持ちを」

「…………」

いけこまは目を伏せ、胸を押さえた。

兄貴は自分の決めたことは貫き通す人間だ。こっちの考えをしっかり言わないと、すべてが兄貴の考え通りに進んでしまう。

僕は何度となくそれを経験しているから分かる。

幼い頃は言いくるめられることも多く、それが嫌で仕方がなかった。

「なら、僕から言いましょうか?」

口が勝手に動き、言葉を発していた。

いけこまが「え?」と返すのと同じ気持ちを僕自身が抱く。

けれども僕の口は止まらない。

「いけこまが悩んでることにも気が付かない、どうしょうもない兄貴には僕から一言いってやりますよ。大丈夫。人付き合いは苦手だけど、兄貴にならちゃんと言えます」

「彰博君……」

「僕ら、今日から家族じゃないですか。困った時は力になりますよ」

いけこまが弱々しく微笑んだ。

「ありがとう。彰博君の気持ちはすごく嬉しい。でも……。でも自分で言うわ。すぐには無理かもしれないけれど、ちゃんと自分で言わなくちゃ意味がないと思うの」

「いけこまは強いんですね。でも、我慢しちゃだめですよ。今回は、僕から言いますよ」

「でも」

「僕だって、変わりたいって気持ちはおんなじですから」

そこまで言い切ってようやく自分の本心を知った。

さっきまでの不満や劣等感が闘志に変わる。

「おんなじ、か。ふふ。彰博君とはなんだか仲良くできそう」

いけこまは笑い、息を吐き出しながらベンチの背にもたれた。

それを合図とするかのように電車がホームに滑り込んできた。

JR川越線の電車は単線なので、上りか下りのどちらかしかホームに停車できない。そのうえ、四両編成。本当にローカルな路線だ。

「乗ったこと、あります?」

「ううん。まだ」

僕の問いにいけこまは首を振った。

「一度乗ってみてほしいです。

そりゃあ、車を運転できる人が川越や大宮行くのにわざわざ乗るのもなぁって思うかもしれないけど、人っ気のなさと適度な揺れがいいんですよね。

必要としているわずかな人のために走るこいつが好きです。

僕もそういう人間になりたいって思います」

座席の数を減らしても多くの人間を乗せ、都心まで運行するのが当たり前の時代。

そんななか、少ない本数ながらも郊外に住む人のために運航しているこの路線が僕をほっとさせるのだ。

「なんか、彰博君と話していると、自分の生き方を考えさせられるっていうか。

……もっと気楽に生きていいんだなって思える。この路線って、急行はないの?」

「各駅停車です。終点までね」

「そっか。いいわね。今度、これで終点まで行ってみようかしら」

「いいと思います。初めて乗るときは僕が案内しますよ」

「優しいのね。ありがとう。でも、電車くらい一人で乗れ……」

「まず、自動ドアじゃないんで、この車両。そこから覚えないと」

「え?!」

「ほら、知らなかったでしょ」

「……はは、初めての時はいろいろ教えてもらわないとダメそうだね」

一緒に笑う。もう、ほんの数十分前まで感じていた嫌な気持ちはなくなっていた。

「駅、誰もいなくなっちゃったね」

「うん。乗降客掃けたらしばらくはこんな感じ。なんせ、次の電車が来るまで時間がある

んで」

「そっか。ほんと、ローカルだね。……そろそろ帰ろうか」

「うん」

僕は自然と返事をしていた。

楽しげに帰宅した姿を見たら兄はなんて言うだろう。

「仲良くするなよ、おれの奥さんだぞ」って不満げな顔をするのが目に浮かぶ。

とことん笑顔で帰ってやろうと決めた。

翌日、学校に行くと、いけこまが僕のうちにやってきたことが知れ渡っていた。

「お前の兄貴、なかなかやるなぁ。いけこまとどこで知り合ったんだって?

今度、野上んちに遊びに行かせてくれよ。

美人でスタイル抜群の義姉(ねえ)ちゃんが家にいるなんて、いいよなぁ」

おそらく、情報の発信源であろう、鈴宮悠斗(すずみやゆうと)がなれなれしく話しかけてきた。

「美人を見つけるセンサーは相変わらずだね。でも、いけこまは兄貴の奥さんだから、僕は関係ない」

「同じ家に暮らしてて、関係ないわけないだろ。飯だって作ってくれるんだろ? いいよなぁ」

「でも、うちは僕が料理番だから」

「わかってねぇなぁ、野上は! 俺だったら絶対作ってもらうね」

「はぁ」

「ったく、お前のその、気の抜けた返事を聞いて嫌になるぜ。お前の義姉さんがいけこまだなんて、もったいなさすぎる」

そんなことをぐちぐち言われても、僕だって困る。

大体、僕からすれば突然やってきて迷惑だとさえ思っているんだから。

「そんなに手料理が食べたいなら、エリーに作ってもらえば? 料理得意だって言ってたよ」

僕は話題を変えた。鈴宮はエリーと付き合っている。

だからいけこまのことで羨ましがるのはそもそもおかしいのだ。

だが鈴宮は「ふんっ」と鼻を鳴らした。

「映璃の料理? あいつはかわいいけどそれだけだ。

ったく、生理が来ないんならヤらせてくれって言ってんだけど、ちっともさせてくれねぇ。

何のために付き合ってんだかわかりゃしねぇよ。

おっぱいも尻もないし、目の保養にもならねぇ」

「はぁ」

「まぁ、お前にゃわかんないだろうぜ。せいぜい、映璃とはチェスごっこでもやってな」

「ごっこって……」

「おっと、怒るなよ。冗談だぜ」

僕が眉を顰めると、鈴宮はさっさとどこかへ行ってしまった。

「あいつとは関わりたくないな……」

同じクラスだから嫌でも顔を合わせなければいけないが、それ以外では話したくもない。

エリーはあいつのどこに惹かれて付き合っているんだろう。

顔立ちが整っていてスポーツマンだから、女子の人気が高いのは知っている。

だけど、頭の中はいつだって女の子のことでいっぱい。不潔だとさえ思う。

放課後、「ごっこ」と言われた部活に向かう。

ただ駒を動かしているわけではない。

いかにして勝つか、常に戦略を練っている。

相手の動きを考えている。いつだって真剣そのものだ。

「今日も早いね」

やはり一番はエリーだった。

「だって部長だから。鍵、開けておかないと誰も入れないでしょ」

「そうだけど」

「……どうかした? 顔色が優れないみたい」

「僕? うーん、そうかもしれない」

僕は今朝の出来事を正直に話した。

エリーは「しょうがないやつ」とため息をついた。

「ごめんね。あいつ、いつでもそんなことしか言えなくて。サルみたいよね」

「……エリーは鈴宮のどこが好きなの?」

「どこって……顔かな」

「そう」

平凡な答えにがっかりした。

もっと聡明だと思っていたのに、顔で付き合う人間を判断していたとは。

「ごめん、今日は部活やすむ」

「……わかった。顔色悪いもんね。お大事に」

昨日から僕の調子は崩されっぱなしだ。

人に何かを言われただけで怒ったり落ち込んだりしている。

今までこんなことはなかったのに。

家に着くと、いけこまがちょうど車を車庫に入れるところだった。

妊婦は仕事を早めに切り上げられるんだろうか。

「おかえり、彰博君。今日は部活休み?」

「なんか、調子でなくて」

「そっか。うん、そういう日もあるよね。

あたしもなんだか体調がすぐれなくて早退しちゃった」

「どおりで早いと思った」

二人して帰宅すると、さっそく母が出迎えた。

「あらあら、おかえりなさい。

もう、晩御飯の下準備は済ませてあるからね。

おなかがすいたらすぐ食べられるわよ」

「えっ」

確かにきょうは母さんの教えている英語教室は休みの日だけど、僕が帰宅する時間に下ごしらえが済んでいるとは。

いったいどういう風の吹き回しだろうか。

僕が戸惑っていると、母さんが早口でたたみかける。

「あ、これからは母さんが食事の支度をするからね。

駒さん、元気な赤ちゃんを産むまでは私に任せてちょうだい。

路教の分もわたしがやるから」

「そんな……。路教さんの食事は私が用意しますよ?

帰宅が遅いのは知っていますし、慣れていますから」

「そうは言っても、夜更かしは体に悪いわ。お仕事もしてるし。

ね、夜は早く寝て、少しでも体に障らないようにしなさいな」

「…………」

明らかに戸惑っているのが分かった。

母さん、と言いかけてやめる。

僕が母さんにいけこまの考えを伝えるのは簡単だ。

でも昨日いけこまは、自分の問題は自分で解決したいと言っていた。

ここで余計な発言をするべきではないだろう。

僕は少し考えて、

「いけこま。チェス、出来る?」

と提案した。

「チェス? ルールは知ってるけど」

「やることないなら、一戦、どうですか?」

「彰博君、チェスが好きなの?」

「こう見えて、チェス部の副部長」

「副部長さん!」

いけこまは目を見張った。僕は肩をすくめる。

「といっても、三年生が二人しかいないから、部長と副部長の二択しかなかったんですけどね」

「そんな経緯があったとしても、何だか強そう。副部長ってだけで」

「まあ、手加減はしますよ」

「そう? なら、やってみようかな」

自室はお世辞にも片付いているとは言えないから、僕は部屋からチェス盤と駒を持ってくると、居間のテーブルに置いた。

「彰博、駒さんに迷惑かけちゃだめよ」

母さんの声が聞こえたが気にしない。

「白、どうぞ。先手の方が勝率高いんで」

「ではでは、お願いします」

いけこまが畏まって挨拶をする。最初のポーンが動かされる。

「はい、そう来ましたか。なら僕は……」

すぐに動かして次の手を読む。

「えーと、それじゃあ次は……」

いけこまはずいぶんゆっくりと、悩んだり迷ったりしながら駒を動かしている。

「そういえば昨日、兄貴に言えました?」

無言でやるのもなんだから、互いに三手進めたところで問うた。

いけこまは静かに答える。

「ううん。結局言えなかった」

「どうして?」

「はは。我ながら情けないけど、やっぱり勇気が出なかったの。自分でいうって、言ったのにね」

その後は沈黙が続いた。

わざと不利になる場所に置いてみたり、ちょっとアドバイスしてみたり。

まるで一年生に指導しているみたいでついつい夢中になる。

「参りました……」

手詰まりしたと感じたのか、いけこまは降参した。

初心者でここまでやれるんだから、なかなか筋がある。

もしかしたら、兄貴とやったことがあるのかもしれない。

「途中、いい線行ってたんですけど、惜しかったですね」

「ちゃんと勉強しないとね。基礎を学べる本があったら貸して欲しいかな」

案外真剣そうな顔つきだったので、チェス部副部長の血が騒ぐ。

「じゃあ、ちょっと待っててくれますか?

僕の部屋にたくさんあるんですよ、基礎の本っていっても」

立ち上がると、いけこまがくすっと笑った。

「ねえ。ひょっとしてチェス部って彰博君が作ったの?」

「違いますよ。もとからありましたよ」

「ごめん、気に障ったなら謝るね。

でも、チェスにまっすぐな彰博君みてたら、部を立ち上げて引っ張っていく力もあるなって思ったのよ」

そんなふうに言われたのは初めてだった。

チェスは陰気な人間の集まり。日の当たらない部活。

落ちこぼれの行くところとさえ言われている。

でもいけこまはそうは言わず、僕の誘いにも乗って一戦してくれた。

先生だから? 一瞬そう思ったけど、そうじゃないとすぐにわかる。

いけこまがそういう人間なのだ。

自分の意見を飲み込んでしまうほどに優しすぎる人。

ひょっとしたら兄貴は、自分をまるごと肯定してくれるいけこまの優しさに甘えているのかもしれない。

だからって、いけこまの意見を聞かない理由にはならないだろう。

兄貴のことを思いだしたら、これまで受けてきた数々の仕打ちがよみがえり、無性に腹が立ってきた。

「いけこま。ちょっとこっち来て」

僕は母さんに声が聞こえない場所まで移動した。

いけこまはきょとんとした顔でついてくる。

「なぁに? 改まった顔で」

「無理しないでくださいね」

「えっ?」

「結婚したからって、我慢しなきゃいけないってこと、ないと思うから」

「ありがとう、やさしいのね。でも、大丈夫よ」

嘘だとすぐにわかる。

――なんとかしてあげたい……。

そう思った瞬間、面白い考えが頭に浮かんだ。

僕は声を低くして言う。

「あのさ、いけこま。……僕と家出してみる?」

「ええっ?!」

「しっ! 声が大きいってば!」

「あっ、ごめん!」

彼女は自分の口を押さえて母さんのいるほうに目をやった。

こちらに来る様子がないのを確かめてから、

「でも、家出って急にどうしたの?」

「兄貴を一泡吹かせてやりたいなぁって思って。不満なんでしょ、いろいろ」

「あぁ、二人で出かけるって意味ね」

彼女は安堵の表情を浮かべた。でも僕は本気だ。

「いけこまはおなかに赤ちゃんいるし、無理はしませんよ。でも、兄貴が心配して探し回るくらいには家を空けてもいいんじゃないですか?」

「んー、でも、そんなことしたら彰博君が怒られちゃうんじゃ」

「僕は大丈夫ですって。慣れっこなんで。心配なのが僕のことだけだったら、やりませんか? そうだなぁ、次の週末にでも」

「週末かぁ」

いけこまはしばらくの間考え込んだ。僕は何も言わず答えを待つ。

「うん、わかった。この先、ずっとこれじゃ駄目よね。あたしもここらで覚悟を決めなきゃね。やりましょう」

*

「何も話してないですよね?」

「うん、大丈夫。こういうの、結構得意なのよ」

「なら、OK」

土曜日の早朝。僕たちの計画はスタートした。

両親には、二人で学校に行くと言ってある。

同じ学校の先生と生徒だからつける嘘だ。

結局いけこまは自分の想いを伝えることが出来なかったようだ。

兄貴の帰宅後は、母さんが尽きっきりで世話やらおしゃべりやらをしていたと言うから無理もない。

それでいて兄貴の方も「全部母さんにやってもらえばいい。駒っちゃんは休んでて」なんて言うから余計に言い出せなかったのだとか。

「みっちゃんにとってあたしって何なんだろう。

いなくてもいい存在なのかなって、夕べはずいぶん落ち込んじゃったんだよねぇ。

きょう彰博君と出かける予定があって良かったわ」

いけこまは苦笑いした。

「それで、どこまで行こうか?」

彼女がそういうのを待っていた。

「川越の街、歩いたことある?」

「実は、ないんだよね。城南高校に赴任してから川越のことを知って、それからは学校とアパートとの往復だったから」

「まじめだねぇ」

「そうかなぁ?」

「じゃあ、案内しますよ。この街を」

「本当? 一回、見てみたかったんだ」

「よかった、決まり。でも、辛くなったらいつでも言ってください」

「うん、ありがとうね。あ、もしかして、あの電車に乗れる?」

「もちろん」

「わーい、楽しみにしてたんだぁ!」

いけこまは子供みたいに両手を挙げた。

最寄りの西川越駅まで歩き、電車で一駅。

この街の中心地に降り立つ。

土曜日とはいえ、早朝の川越駅は人が多い。

駅舎から、あらゆる方面へ人の流れがのびていく。

「本当は歩いたほうがいろいろ案内できるんですけど、今日はバスに乗りましょう。

観光名所まで一気に行けますよ」

「気を遣ってくれてありがとう。じゃあお言葉に甘えてそうさせてもらうわ」

市街地はバス網が充実している。

メインの観光名所は、巡回バスに乗れば一通り見て回れるようになっている。

初めて観光する人にはもってこいだ。

バスはほどなくしてやってきた。

「へぇ、このバス、可愛い」

「この、クラシカルなボンネットバスが川越らしいでしょ」

僕はいけこまと並んで腰かけた。

動き出すと、車内アナウンスが川越の名所について丁寧に説明を始めた。

しかし、いけこまはそれを聞かないで僕に話しかける。

「彰博君が一番おすすめしたい場所ってどこなの?」

「そりゃあ喜多院(きたいん)ですよ」

「へぇ」

「もちろん、そこに案内するつもり」

「楽しみだわ」

「じゃあ、着くまでに少しうんちく話」

僕はこれでも歴史は得意だ。

「川越が江戸時代にどんな位置づけにあったかっていうと、徳川家康が川越を重要な拠点とみなしていて、家臣の酒井重忠を置いたんです。

三代将軍の家光誕生の間っていうのも、実は喜多院にあるんですよ。

川越が大火に見舞われた時、喜多院のほとんどの建物が消失してしまったんですが、それを知った家光が江戸城の別殿を移築させたほど」

「そうなんだ! すごいんだね、川越って。

家光なんて、歴史の授業で習ったことくらいしか知らなかったよ」

「でしょう? それだけじゃないですよ。

その、家光誕生の間は見ることができるんです」

「え?! 重要文化財なんじゃ……?」

「拝観料を払えば、だれでも見られます。

ほかにも、春日局の化粧の間や五百羅漢(ごひゃくらかん)っていう、お地蔵様みたいな石像も面白いから見てみるといいですよ。

いろんな表情があって結構楽しめます」

「京都にある、三十三間堂の観音様みたいな?」

「そうそう、そんなイメージ」

「へぇ。行ってみたいなぁ」

「行きましょ、行きましょ」

知識を披露できて大満足の僕は、その高揚した気分のままいけこまを喜多院の各名所に案内した。

久しぶりに足を運んだ境内の荘厳な空気に身が引き締まったり、五百羅漢像のユーモラスな表情に思わず笑ったり。

なんだかんだで、いけこまが身重だってことをつかの間忘れるくらいには楽しい時間を過ごした。いけこま自身もそうだったみたいだ。

「ねぇ、ほかにも回ろうよ。すっごく楽しくなってきた」

「ほんと? それじゃあね……」

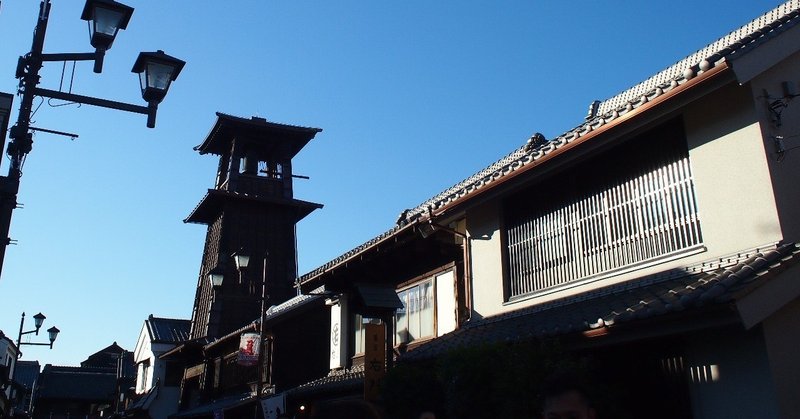

いけこまがワクワクしている様子だったから、僕もうれしくなって「次は時の鐘だな」なんて考えていた。

そんな時、いけこまのスマホが鳴った。

彼女は、はっとした表情で慌てて電話に出る。

僕はすぐ、電話の主が誰だかわかった。

観光案内の続きは後日になりそうだ。

「もしもし、みっちゃん……。ごめん、いま喜多院にいる……。

ううん、彰博君と一緒」

――彰博と一緒?!

スピーカーから荒々しい声が聞こえた。

兄貴が眉をつり上げている様が目に浮かぶ。

しかし、いけこまは動じなかった。

「すぐには帰らない。

あたし、もう少しこの街のことを知りたいの。

彰博君、とっても詳しいのよ、川越のこと。知ってた?

話も上手だし、一緒にいてすごく楽しいの。

そう、今のみっちゃんといるよりずっと。

だから、もう少しだけ二人でいさせて」

――何言ってんだよ! 彰博と代わってくれ。直接話がしたい。

電話の向こうの兄貴が、今にも掴みかかって来るんじゃないかと思わせるほどの声量で訴えている。

「代わろうか?」

「ううん、いい。あたしが何とかする」

たまりかねてそう言ったが、いけこまは拒んだ。

そして、

「みっちゃん、あたし、ここで待ってる。喜多院で待ってるから」

兄の返事も待たずに電話を切ってしまった。

「いけこま、やるね」

「……こんなふうに言ったの、初めて。なんだか怖い」

いけこまの手は震えていた。

「大丈夫。口は悪いけど、いいやつだから。

いけこまだって、そう思ったから結婚したんでしょ?」

「そうだね。うん、きっとわかり合えるよね。

……みっちゃんが来るまで、一緒にいてくれる?」

「もちろん。

あっ、そこの和菓子屋さんで和菓子買って食べませんか?

兄貴が来るまで三十分くらい待つだろうから」

「……そうね」

和菓子を買った僕らは、境内にあるベンチに座った。

「いただきます」

小さな和菓子を一つだけ静かに頬張るいけこまは今、何を思っているんだろう。

そして、ここにいる僕にいったい何が出来るだろう?

僕には、いけこまにかける言葉すら見つけられない。

一緒にいることしか出来ない僕は、あまりにも無力だった。

長い沈黙の時が流れた。

「あっ、兄貴」

遠くに、僕の自転車に乗った兄の姿が見えた。必死の形相だ。

「僕、外したほうがいいかな」

二人だけのほうが話しやすいかもしれないと思って立ち上がる。

「いかないで。一緒にいてくれないかな」

だが、いけこまに服の端をつかまれたので、座りなおした。

本音を言えば、逃げたかった。

が、どうやら僕も覚悟を決めなければいけないようだ。

「駒っちゃん! 駒っちゃん!」

自転車を放り投げ、兄貴はいけこまの前で平謝りした。

僕が隣にいることに気づかない様子で、いけこまだけを見ている。

「ごめん。いろいろ、ごめんなさい!」

「いろいろって?」

「いや、だからその、かまってあげられなくて」

「他には?」

「おればっかり仕事の愚痴言ってることとか」

「他には?」

「休日、早起きできないこととか」

「他には?」

「え、まだある?」

兄貴は少し考えて、

「ごめん。おれ鈍いから、気付いてないことがきっと一杯あると思う。

だから、ちゃんと教えて。

言ってくれたら、今度から直すようにするから」

「……じゃあ、言います」

いけこまはまっすぐに兄貴を見る。

「あたし、みっちゃんと過ごす時間を大切にしたいの。

だって結婚したんですもの。

一緒にいるときは、いつも同じものを見ていたい。

それが、あたしの本音」

「うん……」

「……お義母さんがみっちゃんのこと、大事に思ってるのは分かる。

だから何でもやってあげたいって気持ちも理解できる。

でも、でもね……。

あたしだってそれは同じなのよ。みっちゃんの力になりたいって気持ちは。

だから……妊娠していることを理由にあたしの存在を無視しないで欲しいの。

……なんてね。今のはあたしのわがまま。

ごめん、やっぱり、今のは忘れて」

いけこまの消え入りそうな声を、兄貴は黙って聞いていた。そして小さく息を吐く。

「駒っちゃんがそんなふうに思ってたなんて知らなかった……。

おれ、無視してるどころか、むしろ大事にしてるつもりだったんだよ。

……母さんに食事の支度や身の回りの世話をやって欲しいって頼んだのはおれなんだ。

そのことで駒っちゃんを傷つけてしまったのなら謝るよ。本当に、ごめんなさい」

兄貴は深々と頭を下げた。そして肩を落とし、ため息をついた。

「……おれ、駒っちゃんからの信頼度ゼロになっちゃったかな。

たった一週間同居しただけの弟といる方が楽しいって言われちゃうくらいだもんな」

「彰博君、とっても気遣ってくれるのよ」

いけこまが答える。

「先日もね、彰博君がチェス一緒にやろうって誘ってくれたの。

晩御飯のしたくはお義母さんがしてくれちゃって……。

あたし、出番がなくて落ち込んでたのよね」

「彰博とチェスを? 駒っちゃん、チェスできるの?」

「ううん。ルールを知ってるくらいで全然。

だけど、彰博君が手加減してくれたから、何とか形にはなったかな」

「なるほど。

そうやって駒っちゃんの気を引いたってわけか……」

面白くないと思ってるのが伝わってくる返事だった。

「僕はいけこまに好かれたくてチェスに誘ったんじゃない。

いけこまがどんな気持ちでこの家に来たかを知ろうともしない兄貴と一緒にしないで欲しいね」

心の声が表に出ていた。マズイと思ったがもう遅い。

僕はもちろん、兄貴も口をあんぐりと開けている。

「お前も言うようになったな。いつまでもちび助だと思ってたのに」

「僕だってもうすぐ十八になる。人並みに意見くらい言える」

兄貴がこぶしを握ったのが分かった。

殴られるかもしれない。一瞬、体がこわばった。

だが、こぶしは飛んでこなかった。

「気に入らないんだよ。何にも考えてないくせに。

おれは毎日働いて稼いでる。

チェスばっかしてるお前が、遊び惚けてるやつが、わかったような口利くなよ!」

遊び惚けている……。ぐうの音も出なかった。

でも……。でも……。

いけこまとの家出を決行した時から僕の闘いは始まっている。

ここで逃げたらいつもと同じ。

いけこまだって勇気を出したんだ、僕も今更引けない。

「あぁ、確かにチェスばっかりしてるさ。

この先の人生なんてろくに考えてないのも事実だ。

でも僕は、いけこまの気持ちに気づくことが出来た。

笑顔にすることが出来た。

自分の価値観を押しつけることしか出来ない兄貴より、よっぽど役に立てたと思ってる」

「おれだって役に立ってる……!

おれが実家に戻ったことで、母さんは喜んでくれてるんだ……!」

「へぇ。じゃあいけこまが悩んでても、母さんさえ喜んでくれればいいってわけ。

それでもいけこまの夫だって言える?

子どもだって無計画に作っといてさ、無責任だと思わないの?」

「こいつ……!」

「ちょっと、みっちゃんやめて!」

今度こそ手が出かかって、いけこまが慌てて止めに入る。

「反論したくなるってことは、暗にそれを認めてるってことよ」

「けどこいつ、子供のこと無計画だって……」

「仕方がないよ。本当のことだもの」

「……じゃあ、おれはどうすればいいんだよ?」

兄貴はいけこまの両腕をつかみ、真正面から見据えて答えを求めている。

いけこまは年上らしく、落ち着いた声で言う。

「見栄なんか張らなくたっていいのよ。

少なくともあたしの前では、男らしくとか、父親にならなきゃとか、そんなに気負わなくっていい。

ずっとそんなんじゃ、疲れちゃうもん。

あたしたち、よく見せあうために結婚したんじゃないでしょ?

心から安心したいから一緒に暮らすんでしょう?」

「駒っちゃん……」

「あたしだって、結婚したからには野上家の一員として認められたいと思ってる。

だけど、婚姻届を出したからって、あたしと野上家の距離が一気に縮まったりはしない。

あたしにもあたしのペースがあることを、みっちゃんには知ってもらいたいの。

だから同居のことはもう一度、あたしたちだけじゃなくて野上家全員できちんと話し合って決めた方がいいとあたしは思う。……どうかな?」

兄貴は何度もうなずきながら聞いていた。

「……ごめん。本音を言えば、おれは親に認めて欲しかっただけなんだ。

子どもが出来ちゃったこと、心のどこかではやっぱり恥じてて、同居して親の面倒を見るってことにしちゃえば許してもらえるんじゃないかって、安直な考えでいたんだ。

駒っちゃんの考えも聞かずに突っ走っちゃって本当に悪かったと思う。これからはちゃんと、駒っちゃんの意見も聞くようにする。だから……嫌いにならないで。おれには駒っちゃんが必要なんだ……」

うつむく兄貴をいけこまはそっと抱きしめた。

「みっちゃんがあたしのことをずっと守ろうとしてくれてるの、知ってるよ。

でもね、もっと甘えてほしいな。

みっちゃんはとっても頑張り屋さんだから、ときどき心配になるんだ」

「ううっ……」

兄貴がいけこまの肩に目を押し当てたのが分かった。

「おれ、もう充分甘えちゃってるよ。

甘えていいのは駒っちゃんの方。

これからは何でもすぐに言って。

おれだって、駒っちゃんの力になりたいんだ」

「うん。そうするね」

「……一件落着、かな?」

あんまり僕が蚊帳の外なので、ちょっとだけ口をはさむ。

二人ともばつが悪そうに僕の顔を見た。

「ちぇっ、おまえの前ではかっこいい兄貴でいようっていつも思ってたんだけどなぁ」

「べつに。兄貴にも弱みが見つかって、僕は嬉しいね」

「はっ、おまえらしいな。

……ここでこうして話してると、思い出すよ」

兄貴は天を仰いだ。

「思い出の場所なの?」

いけこまが問い、兄貴はうなずく。

「おれが中一で彰博が小一の時から毎年、正月に二人でだるま市に来ててさ。

ちょっと多めにお金持たされるから、前回と同じ大きさで、できるだけ安いだるまを探すんだ」

「どうして?」

「そりゃあ、残ったお金で買い食いするからさ」

「なるほど」

「でさ、決まってそこの亀屋の和菓子。

彰博に至っては、毎度いちご大福三個と甘酒っていう組み合わせな。

一回、餅をのどに詰まらせて大変な目にあったってのに、やめないんだぜ?

懲りないやつだよなぁ」

「冬限定で、しかもおいしいんだからいいじゃん」

「彰博君、可愛い!」

いけこまにからかわれて居たたまれない。

いけこまはすぐに謝った。

「やっぱり兄弟っていいなぁ。あたし、一人っ子だから羨ましい。

そりゃあ喧嘩もするんでしょうけど、子どものころはきっと、毎日楽しかったでしょうね。

ねぇ、みっちゃん。

あたしたちの子供もきょうだい作ってあげましょうね」

「ちょっと、駒っちゃん。彰博の前でそんな話……」

「あら、いけなかったかしら?」

「保健室の先生はこれだもんなぁ」

僕は子供だから大人の会話に入れないらしい。

もっとも、僕が恋愛に無頓着だからそう扱われても仕方がないけれど。

「……あのさぁ、駒っちゃん。やっぱやろうか、結婚パーティ」

唐突に兄貴が言った。

「せめて親族ぐらいにはきちんと披露宴で挨拶しとこうかなって。

おれ自身、一人前になったって、証明したいし。

……特に母さんには」

「本当に? だってそう言うのには興味ないって……」

「友人や同僚に冷たい視線を向けられるのが怖かっただけなんだ。

でもおれは駒っちゃんが好きで結婚したんだから、年の差とか、子どもが先とか関係ない。

……彰博に言われて、分かった。

そして駒っちゃんの気持ちを聞いて吹っ切れた。

やろうよ、おれたちの門出はおれたちで祝おう」

「うれしい……。ありがと、みっちゃん」

いけこまは目の端をそっと拭った。

ただし、と兄貴は頭をかきながら言う。

「やるなら今月中にやりたいんだ。

来月から新規プロジェクトが立ち上がる関係で休日出勤とか夜勤とかが増えるから」

「なら、パーティーどころじゃ……」

「今月なら大丈夫。

急だけどさ、都合がつく人だけ募ってパーティできないかな。

人数集まらなかったら家族だけでもいいし」

「そうね。

本当に心からお祝いしてくれる人だけに来てもらえたほうが、あたしもうれしいな」

二人は言って、それぞれスマホを取り出すとスケジュールを確認し始める。

「次の土、日くらいしか、日がないけどどうかなぁ?」

「あたしは平気。後は来客集めね。……まず一人、確保ね」

いけこまの両手が僕の肩に置かれた。

「はいはい、行きますよ」

「おまえ、すっかり気に入られたなぁ」

兄貴が笑いながら言った。

僕といけこまは最寄りの停留所からバスで、兄貴は僕の自転車でそれぞれ帰った。

が、バスの待ち時間の関係でほぼ同時に家に着いた。

ドアを開けると母さんが勢いよく出迎えた。

「二人してどこ行ってたの?

学校行くだなんていうから安心してたのに、表に出てみたら自転車も車も置きっぱなしで。

あとで、路教(みちたか)も出て行っちゃうし」

『ごめんなさい』

僕たちは三人同時に謝った。

ぽかんと口を開ける母さんに、兄貴が代表して言う。

「母さん。無茶なお願いしちゃってごめん。

おれが帰ってくるまで起きて待っててくれてありがとう。

だけど、もうしなくていいよ。

結局おれのせいで二人が辛い思いをしてしまったんだって分かったから。

彰博にも迷惑かけたし、もう一度同居のこと、ちゃんとみんなで話し合う時間を作りたいんだ」

「あたしからもお願いします」

二人は頭を下げた。

「ちょっと、ちょっと。わたしはちっとも辛い思いなんかしてないわよ。

むしろ、嬉しくって舞い上がってたくらいなんだから。

……そりゃあちょっぴり寝不足気味だけどね。

まあ、あなたたちがそう言うんなら、納得できるまでみんなで話し合いましょうか。

さっそく今夜でもいいわよ?」

「ありがとう。母さんは話が早くて助かるよ。それでさ……」

兄貴は続けて、お披露目パーティーの話を切り出した。

急だけど、家族が増えたことを報告したいと。

母さんは「まあ!」と言って目を輝かせた。

「とりあえず親戚には片っ端から連絡してみる。

母さんに任せなさい。こういうことは得意だから」

電話、電話! といいながら、母さんは居間に戻っていった。

「……お義母さん、無理してないかな?」

「心配しすぎだって。

二十四年おれの母さんやってんだから、おれが何を言い出すかくらい分かってるはずだよ」

「ならいいけれど」

いけこまはまだ緊張した様子で母さんの後ろ姿を見ていたが、やがてふっと息をついた。

「……あたしもちゃんと、同居のこと、考えるね。

今すぐは無理かもしれないけれど、時の経過とともにあたしの考え方だってきっと変わると思うの」

「駒っちゃんが両親のことを受け容れてくれたらおれは嬉しいよ。

おれは待ってるよ。駒っちゃんが自然と受け容れてくれるときまで。

その頃には彰博だって家を出てるだろう」

「ん?」

急に話を振られ、とっさに言葉が出なかった。もちろん、怒られる。

「ったく、そんな反応するから、何も考えてねぇって言うんだよ。

おまえ、さっき自分で言ったよな? もうすぐ十八だって。

少なくとも、何をしたいか、方向性だけでも決めろ。

んで、一度家を出ろ。世界が広がるから」

この家を出て自分だけで暮らす。考えたこともなかった。

僕が口を開きかけると兄貴が先に言う。

「できないっていうなよ? やるんだ。

……おまえは頭がいいんだから、絶対できる」

「え、いま、なんて……?」

頭がいいから絶対できる。

そう聞こえたが、聞き間違いだろうか?

兄貴は面倒くさそうに言う。

「おれは二度もほめねぇぞ。南高受かったんだろ?

チェスの大会でも県大準優勝してんだろ?

おまえなら、本気出せばもっとできるんだから、やれ」

「え、何で知ってんの? 大会の成績」

「ばか、父さんが自慢しないわけないだろ。

実家に電話かけるたびに大会の結果を教えてくれるよ」

「しかも父さんなの?」

「何も言わない父さんだけど、ちゃんと見守ってくれてんだぜ。

……おまえが最後に手抜きして二番手に甘んじてるんじゃないかとまで言ってたぞ?」

すべてを見透かされていて怖かった。

県大会で優勝すれば、個人戦で全国に行ける。

だけど、一人で全国の強者と勝負するだけの度胸が僕にはなかった。

本当は勝てた試合だったのに、わざと相手に有利な手を指してチェックメイトを誘い、準優勝になったのだ。

もちろんそんなことは誰にも言っていない。

「どうやら図星らしいな」

兄貴はやれやれとため息をつく。

「いいか? おまえにはチェスしかないって言うなら最後まで全力で戦えよ。

手抜きなんかしたら、本気出してる相手に失礼だろ?

戦いを挑んだら絶対に引いちゃいけねぇ。

おれ相手にはできたんだから最後まで食らいつけ。

負けるときは全力出してから負けろ」

「……今日の兄貴、なんか変だ」

「おいおい、おまえがおれを変にしたんだろうが」

「ふふふふ」

僕らの会話を聞いていたいけこまが笑いだした。

「やっぱ、二人って仲良しなんだねぇ」

「おれにしてみりゃ、世話の焼ける弟だよ。

っていうか、そこ、笑うとこじゃないだろ?」

「はは。ごめん、ごめん。

ほほえましいなぁって思ったらつい」

「ったく、今日は調子崩されっぱなしでくたくただぜ。

……そういやぁ、昼飯まだだったなぁ。

いっそ、外食するか。たまには家族全員でさ。いいだろ?」

玄関の掛け時計を見ると一時を回っている。

さっき和菓子は食べたけど、言われたら急にお腹が空いてきた。

「異議なし」

僕は手をあげて答える。

「あたしもそれでいいけど、ご両親は?」

「おれが説得する。彰博、近くの回転寿司でいいよな?」

「おっ、いいね」

「じゃあ先に行って、席の確保、よろしく」

「了解。行こう、いけこま。すぐそこなんだ」

そう言って歩き出す。

自分でも驚くほどに足取りが軽かった。

ほめられていい気になるなんて単純だな、僕は。

「ありがとう、家に来てくれて」

いけこまにお礼を言った。

いけこまは「ううん」と首を振る。

「家にいるだけじゃ、あたしは何の役にも立たない女だったわ。

それを彰博君が変えてくれた。一歩踏み出す勇気をくれた。

だから、お礼を言うのはこっちのほう」

「じゃ、お互いさまってことで」

「ええ。これからもよろしくね」

「はいはい」

ずっと、慣れ親しんだチェス以外の世界を知るのが怖かった。

だけど、初めの一歩を踏み出してしまえば、案外新しい世界も楽しめそうだ。

チェス一筋で恋愛には全く興味がなかったけど、いつか兄貴たちのように家庭を築くのも悪くない。

そんな気持ちさえ芽生え始めている。

第二章

兄貴たちの結婚パーティーは、本川越駅に隣接するホテルの一室で行われることになった。

運良く、次の日曜の夜に空きが出たというので即決したらしかった。

早速、母さんやいけこまの両親から親戚に連絡がいって、今のところ十人ほどは了承を得たようだ。

それでも会場を埋めるには程遠いという。

「あたしたち、友達誘ってるところなんだけど、何せ急だから思うように集まらなくて。

できれば彰博君も連れて来てくれない? 何人でもオッケーだから」

火曜日の晩になって、いけこまからこんな打診をされた。

「でも、友達いないんで」

「そうなの? チェス部の子は?」

「あー、それだったら一人いますけど」

僕はエリーの顔を思い浮かべながら返事した。

「じゃあその子とおいでよ。予定、聞いといてね。おねがーい!」

甘えるような口調のいけこまに少し戸惑うけれど、それだけ楽しみにしているのだろう。

さて、一方的にお願いされたが、これは連れて行かないと後で文句を言われかねない雰囲気だ。

頼まれ仕事はどうも苦手である。

それがいけこまの頼みであっても、だ。

パーティーまで日はなかったが、会って直接言うのは気が進まなかったので、次の日の昼休みにメールで簡単に説明して返事を待つことにした。返事はすぐに来た。

――空いているからOK。駅の改札前で九時に待ち合わせよう――

それを見てほっとした。これでいけこまをがっかりさせなくて済む。

いけこまにも友達を誘えた旨を連絡してしまうと、僕の頭はそのことを完全に消去してしまった。

放課後、部活の時間になりエリーの顔を見ても思い出すことはなかった。

「ねぇ、何着ていくか、決めた?」

「着るって、何を?」

「もう。メールくれたでしょ? いけこまの、パーティーの話」

「あぁ……」

記憶の引き出しから再び情報が取り出される。

仕方がないから適当に話を続ける。

「僕は制服でもいいかと思ってるんだけどねぇ。……エリーは?」

「え? 制服はダメでしょ! 私は土曜にでも買いに行こうかなって。

お呼ばれは初めてだから、ドレス、持ってないんだよね」

どうやら女の子は皆、パーティーに憧れるもののようだ。

「一緒に行くんだからさぁ、少しはキメて来てよね? わかった?」

まだ後輩は来ていなかったが、エリーは顔を寄せ、小声で言った。

「……わかんないな、僕には」

僕の返事を聞いたエリーは大げさにため息をついた。

「この制服をよーく見て。そしてパーティーで着ている自分を想像してみて」

「よーく見てって言われても……」

とりあえず言われた通りにしてみる。

しばらく眺めてようやく悟る。

「このダサい制服を着ている僕と一緒にいたくないってこと? なら納得」

南高は県下でも偏差値の高い学校だから、知っている人が制服を見れば一目置かれるかもしれない。

しかし知らない人に対しては、あか抜けない田舎の高校生という印象を与えるだろう。

エリーはうなずいた。

「だってさ、アキが制服着てったら、私も制服着てないと釣り合わないじゃない?

かわいい制服ならともかく、これじゃあねぇ」

「へぇ、意外」

「何が?」

「エリーが僕と釣り合いのとれる格好したいって思ってること。

てっきりそういう場でも、一人浮いてる僕を変人扱いするもんだと思ってた」

「あのねぇ、一緒にパーティー行く相手のことをそんなふうに言うわけないでしょ?」

それもそうだな、と妙に納得する。

エリーは少々言い方がきついけど、さげすむようなことは言わない人だ。

「アキは友達いないだけで、いいところもある」

「いいところって、例えば?」

「話を真剣に聞いてくれるところ……かな」

「鈴宮は?」

「まさか。悠はいつも自分のことばっかりで、私の話には興味のかけらもないみたい」

「わかる気がする」

僕は先日の鈴宮との会話を思い出した。

話は自然と、エリーと鈴宮の話に移行する。

「だって体の話しかしてこないんだよ? 私が……フツーの体じゃないって言っても聞かないし」

「具体的に話したの?」

「ううん。言えないよ」

「でも、僕には話してくれたじゃん?」

「アキは……いい人だから。

ちゃんとわかってくれるって思ったし、実際分かってくれてる」

「わかったといっても、この年まで生理が来ないってことだけだけどね」

エリーはいまだに月経がないらしい。

保健体育の授業で習ったことくらいの知識しかないが、それが女の子から大人の女性になるために必要な変化の一つであるなら「来ない」というのは不自然ということになる。

薄々病気を疑っているみたいだけど、本人はそれでも自然に来る日をいまだに待っているようだ。

遅い人でも十八歳までには来る、とどこかから仕入れた情報を信じているらしい。

エリーはため息をつく。

「いけこま先生みたいに、ぽんと子供ができる体の人がいれば、いまだに生理の来ない体の人間もいる。

……このまま生理が来なかったら、私は結婚できないかもしれないね」

「エリーらしくないな。

そんなふうに言うなら一度、病院に行ってみたら?

そう、鈴宮と一緒に行けばいい」

「はっ、冗談キツイ。

それで健康な体になれたら、それこそ悠は体を求めてくるでしょうよ。

私は悠とセックスするために付き合ってるわけじゃないんだから」

「じゃあ、なんで付き合ってんの?」

セックスを求められても、自分の体のことを打ち明けられずにただ拒み続ける。

そんな日々に嫌気がさしているのなら、エリーは彼とどんなふうに交際したいと望んでいるのだろう?

エリーは口をつぐんだ。少しの間考えていたようだがやがて、

「じゃあ、別れる」

と返ってきた。

「じゃあ、っておかしいでしょ。僕が言ったから別れるって言うのは……」

「しっ! 後輩たち来てるから、この話はおしまいにして。部活、始めるよ」

部屋を見回すと確かに後輩たちがいて、部屋の隅から遠巻きに僕らのことを見ていた。

後輩の一人が、

「先輩たち、やっぱり付き合ってたんですか?」

と目を輝かせて言った。

「やっぱりって……。私たち、そんな関係じゃないから」

「うんうん」

「でも、すっごくいい雰囲気でしたよ。顔と顔をこんなに近づけちゃって。ねー?」

後輩たちはにやにやと顔を見合わせて楽しそうにしている。

「もう! そんなんじゃないってば!」

エリーは怒って部屋を出て行ってしまった。

残された僕の居心地の悪さといったらない。

「副部長。あたしたち、応援してますから!

二人なら絶対素敵な恋人になれますって!」

「いや、エリーには彼……」

言いかけてやめた。

エリーに鈴宮を想う気持ちがないことは、今しがた確認したばかりじゃないか。

どれだけ待ってもエリーは戻ってこなかった。

ひょっとしたら鈴宮と最後の話をしているのかもしれない。

僕の一言がきっかけで一組のカップルを別れさせたかと思うとチェスに集中できなかった。

*

結局、兄貴たちのパーティーの日までエリーとは顔を合せなかった。

クラスが違うということもあるけど、どうやら学校を休んでいたらしかった。

約束は約束だから、先日メールでやり取りした待ち合わせ場所に行くと、それらしき人が立っていた。

ブルーのテントドレスにハイヒール姿。

初めは別人かと思ったが、眼鏡をかけ直して近づいてみると、やっぱりエリーだった。

「ごめん、待たせた?」

「えっ、アキ? 驚かせないでよ。

どこのイケメンが声をかけてきたのかと思った」

「なに、それ。褒めてるの?」

らしくない発言に思わず笑う。

「だって、スーツ姿のアキなんて初めて見るんだもん。

へぇ、ピンクのネクタイかぁ。新調したの?」

「まさか。兄貴のを借りたんだ。

エリーがキメろって言うから、その通りにしただけだよ」

「うん。案外似合ってるよ」

「その、案外ってのが余計。

だけど、下手に褒められるよりよっぽどいいや」

「褒められたくなかったの? まぁ、いっか。いこ」

エリーはスカートをひらりとさせて、さっと前を歩きだす。

僕は後からついていく。

「……休んでたの?」

沈黙は耐えられなかったので、僕から話しかける。

「うん。ドレス買いに行ってた」

「ふうん」

「……心配してたの?」

「まぁ。あの時、余計なことを言ったかなと思って」

「へぇ。気にしてたわけだ。

そりゃあ、あんなふうに言われたら私もいろいろ考えるよ。

そのために休んだの」

「……ごめん」

「どうしてアキが謝るの」

「だって」

「別れたって思ってるの?

そんなにすぐに別れを切り出せると思う?

もしそれができるのならとっくにしてるし、そもそも悩んだりしてないでしょう?」

「あっ……」

どうやらまだ別れるには至っていないようだ。

だけど、ほっとしていいやらどうしていいやらわからない。

エリーは微笑んだ。

「今日は結婚披露宴でしょう?

その前に別れるなんて縁起悪いじゃない?

どうせ別れるならそのあとにしようっていうのが、昨日出した結論」

「そっか。でも、別れるの?」

「それを決めるのは今日が終わってから。

ねぇ、この話はもうやめよう。

私、今日のパーティー、本当に楽しみにしてるんだから」

「うん、ごめん」

ちょうど会場の入り口に到着した。

エリーのいうように、ここからはパーティーに集中しよう。

中に入ると、すぐに見知った顔がいくつも見つかる。皆、親戚だ。

「あらまぁ、あきちゃん? 大きくなってぇ。見違えちゃったわぁ!」

受付をしているのは母さんのお姉さんだった。

母さんに似て声が大きく、思ったことをはっきりと言う。

よりによって……。すごく苦手な人だ。

それが証拠に「お隣にいるのは恋人? まぁ、可愛い子ね。おいくつ?」なんていうから困る。

「おばさん、こちらは同級生の吉川さん。

いけこまのお祝いに駆けつけてくれたんですよ」

「吉川です。

彰博さんとは同じチェス部なんです。

この度は、お兄さんと先生がご結婚と伺い、まいりました。

会費はこちらでお支払いすればよろしいですか?」

「まぁ、しっかりした方ですこと。

えぇ、こちらで受け取りましょう。七千円ね。

確かに頂戴しました。

みっちゃんといい、あきちゃんといい、いつの間にかいい男になってぇ。

うちの真美とイイ関係になれたらって思ってたのに、残念。おほほほ」

「あの……失礼します。行こう、エリー」

僕はとっさにエリーの手を取ると、逃げるように会場の奥に向かった。

おばさんと話していると、どんどん調子を崩される。

僕は自分の名前が書かれているはずのテーブルを探した。

「アキ……あの……」

「ん?」

もじもじしているエリーを見て、手を握ったままだったことに気づく。

「ごめん」

「ううん、そうじゃないの……。

びっくりしただけ……。

さっきの人、アキのおばさん?」

「うん、苦手なんだ。だから逃げたくて」

「そっか、そっか。私もああいうタイプはダメ。

……あっ、私たちの席、ここみたい」

エリーが先に席札を見つけた。

僕たちは指定席に腰掛ける。

「やっと来たわね。もう間に合わないかと心配したわよ」

同じテーブルについていた母さんが大げさに言った。

開始まではあと十五分ある。

相変わらずせっかちな人だ。そして、

「あなたが例の部長さんね?

彰博がいつもお世話になっています。

こんな子ですけど、仲良くしてやってくださいね」

そういってにやにや笑った。

「ごめん、野上家の席で。居心地悪いかもだけど」

「大丈夫。私は私で、初のパーティーを楽しむから」

ほどなくして、パーティーが始まった。

入口から兄貴たちが現れ、会場が拍手に包まれる。

「司会進行は、駒さんの大学のご友人に頼んだんですって。

ナレーターのお仕事をしてるそうよ」

聞きもしないのに母さんが言った。

「おい、静かにしろ」

珍しく父さんが口をはさむ。

母さんは「わかってますよ」と返事して黙り込んだ。

二人が着席すると、一般的と思われる、新郎、新婦を祝福する言葉やなれそめなどが語られた。

二人とも恥ずかしそうにうつむいているが、内心はやはりうれしいのだろう。

時々目配せしては、微笑む姿が見られた。

やがて食事の時間になると、両親はさっそく席を立ち、いけこまの両親の席に向かった。

「僕らも行こうか」

席を立ちながら言う。

「行くって?」

「主役のとこ」

親戚や兄貴たちの友人が互いに遠慮しているので、二人の前にはまだ誰もいない。

もう知れた仲だけど、この場を借りて招待してもらった礼をしておいたほうがいいだろう。

「改めて、おめでとう。

それから、このたびはご招待ありがとう。

……お酒は注がなくていいよね? この後たくさん来るんだろうし」

「あぁ、酒はいらねぇ。

それより、お前もやればできるじゃねぇか。見直したぜ」

兄貴がエリーに目配せする。

「いけこまに頼まれたからさ、一人で来るわけにもいかなくて」

「……ってことは、付き合ってるわけじゃねぇの?」

「友達」

「ふうーん。この際、付き合っちまえよ」

「何言ってんだよ。聞こえるじゃんか……」

エリーは隣でいけこまとしゃべっている。

話が盛り上がっているようで、笑い声が響く。

僕らの会話は聞こえていないようだ。

「そっちの話は済んだ? なら、席に戻ろうか」

話し終えたエリーに促され、着席する。

まだ両親は戻ってきていない。

「いけこま先生、ホント、幸せそう……」

エリーはふっと息を吐き、視線を落とした。

「どうしたの?」

「……私ね。結婚っていいイメージなかったの。

両親、離婚してるから」

その話は初めて聞いたので、どう反応していいか戸惑う。

「今日ここへ来た理由もね、本当は不純なの。

子どもができたから結婚しただなんていう先生が、いったいどんな顔で座っているのか、見てやろうと思ったの。

本当に、心から幸せな気持ちで結婚したのか、見たかったのよ」

「エリー……」

返す言葉が見つからない。しかし彼女は続けて、

「でもね、あの二人を見てたらそんな卑屈な考えも吹き飛んじゃった。

だって全身から幸せオーラがにじみ出てるんだもの。まいっちゃうよ」

新郎新婦の席には続々と親せきや友人らがあいさつしにやってきている。

それを見ながら僕らはテーブルの食事に手を付け始めた。

「悠とは別れるよ。ここにきて、気持ちが固まった」

エリーが、新郎新婦をまっすぐに見つめながら言った。

「このまま付き合っていても、待っているのは悲しい未来だけだと思う。

私の両親がそうであったように。

付き合うなら、その先にあるのはやっぱり明るい未来であってほしいと思うから」

「うん」

「言っとくけど、アキは責任感じなくていいからね。

これは私が自分で決めたことだから」

自分で決めたこと。そう言いながらも声はどことなく震えていた。

鈴宮とは描けないという未来。

じゃあ、誰とだったらいいというのだろう?

「……一つ、聞いてもいいかな?」

「うん?」

「エリーの思い描く未来ってどんな未来?」

「それは……」

その時、両親が席に戻ってきた。

「池村さん、とってもいい方たちだったわよ。

お義父さんも学校の先生されてたんですって。

しかもお母さんと同い年で大宮出身っていうのも一緒でねぇ。

つい盛り上がってしまったわ」

おしゃべりな母さんに押され、僕らは押し黙った。

「母さんはしゃべりすぎなんだよ。

俺が酒を注ぐすきすら与えてくれないんだからなぁ」

「だってぇ。嬉しくなっちゃったんだもの」

二人はそう言い合いながらも陽気に笑った。

エリーの顔を盗み見ると、彼女もまたそんな両親をじっと見つめている。

さっき言いかけた言葉の続きが知りたかった。

式は滞りなく進み、お開きの時間が近づいたようだ。

最後になって新婦からのサプライズプレゼントがあると司会からアナウンスされる。

いけこまが立ち上がり、しずしずと前へ進み出る。

いったい何が始まるのかと思ったら、プルズブーケだという。

「未婚の女性はどうぞ前へお進みください」

いけこまが誘った友人と親戚の女の子を指してのことだろう。

四人ほどが前へ出る。

すると、「吉川さんもおいでよ!」といけこまが手招きした。

「え、私は……」

「いいから、こっち!」

半ば強引に手を引かれ、ひときわ小さなエリーは未婚女性の輪に加えられた。

そしてそれぞれにリボンが配られる。

「この中の一本が新婦の持つブーケとつながっています。

さぁ、幸せのおすそ分けはいったい誰が手にするのでしょうか。

早速引いていただきましょう!」

五人は互いに様子をうかがいながらゆっくりとリボンを引いていく。

みなが見守る中、一本のリボンの端がぴんと張り、いけこまの持つブーケとつながった。

「おめでとうございます。幸せを受け取ったのはこちらの女性でーす!」

「うそ……」

それはエリーだった。

人の幸せをけなしに来たはずの彼女がブーケを手にすることになるとは、皮肉なものだ。

「私、受け取れません……。

だって、もっとふさわしい人がいるはずですから」

エリーの本心がそのまま表に出ていた。

しかし周りから見ればただの謙遜にしか見えない。

誰もがエリーの手にブーケを渡そうと「おめでとう」のシャワーを浴びせる。

ブーケを受け取ったその顔は引きつっていた。

「ねぇ、一緒に写真撮ろうよ!」

積極的ないけこまの言葉で誰かが二人にカメラを向ける。

一応は写真に納まっていたエリーだが、目は全く笑っていなかった。

「参加してくださった女性の方々、席へお戻りください。

さぁ、宴もたけなわではございますが、そろそろお開きの時間となりました……」

司会のアナウンスで、エリーは席に戻ってきた。

何も言えなかった。

励ましも慰めも、今の彼女にとっては何の意味も持たないだろう。

「吉川さん、こういう時はもっと喜んでいいのよ?

スマイル、スマイル!」

僕の遠慮など知る由もなく、母さんはずけずけと言ってエリーの顔を覗き込んだ。

「母さん、エリーが困ってるじゃんか」

「え? なんで?」

「アキ、私は、大丈夫だから。

……おかあさんのいうことは正しいわ」

「だけど……!」

「おかあさん、私、とっても嬉しいですよ。

でも、すごく緊張しちゃって、うまく笑えないんです」

「そりゃあそうよねぇ。

みんなに注目されたら、だれでも緊張するわよ。

わかるわぁ。

それに高校生じゃ、結婚もまだ先の話だしねぇ。

幸せのおすそ分けって言われてもピンとこないかもねぇ」

「本当に、そう思います」

エリーはいつもそうだ。

人の顔色を窺って話すのが本当に上手。

あっちでもこっちでもいい顔をする。

敵を作らない代わりに、深い付き合いをしている様子もない。

実際のところ、僕といるときだって僕用にあつらえた「吉川映璃」を演じているに違いない。

そう思ったら妙な寂しさに襲われた。

その時、会場の照明が暗くなり、高砂席にライトが当たった。

「最後に、新郎からお集りの皆様へご挨拶があります」

司会の言葉で、和やかだった会場の空気が張り詰め、しんと静まり返る。

マイクを手渡された兄貴が堂々と胸を張る。

「本日は急なお誘いにもかかわらず、これだけの方々にお集まりいただき誠に感謝いたします。

私たちはまだまだ未熟者です。

早すぎる結婚や準備不足、子供のことなどおっしゃりたいことが山ほどあると思いますし、私たちもお叱りの言葉は甘んじて受け入れるつもりです。

でも、一つだけ言っておきたいことがあります。

私は、高校時代の恩師が言っていた言葉をとても大切にしています。

それが、『しないで後悔するくらいなら、して後悔しろ』です。

どちらも同じように思えますが、前者は一歩も進む勇気が持てない人、後者は一歩でも前進する勇気を出した人。その差は大きいのだと。

その言葉を聞いて以来、『する、しない』の選択を迫られた時には必ず『する』を選ぶようになりました。

だから結婚したし、子供も育てていこうと決めたのです。

この決断で失うものもあると思います。

でも、一歩踏み出した行動力があるから、たとえ困難にぶち当たったとしても取り返せると思っています。また……」

頭をガツンと殴られたような衝撃を受けた。

兄貴の行動力の秘密はそこにあったのか。

先日、母さんを喜ばせたいだけなどと言った自分が恥ずかしくなる。

兄貴はずっと、自分の信念に従って行動していたのだ。

同居のことは、いけこまや僕のこともあって再考することになったものの、最初の一歩があったからこそ問題点も分かったし、僕自身受けた影響は大きい。

しかもそれはプラスの影響だ。

兄貴のような人になりたい。初めてそう思った。

パーティーが終了し、一同は散開した。

野上家だけはこの後、池村家との顔合わせがあるらしく、残るように言われている。

何もかも順番が逆だと思うのだが、いまさら言っても仕方がない。

これが兄貴たちのやり方なのだ。

顔合わせまでは少し時間があったから、僕はエリーをホテルの外まで見送ることにした。

「今日はパーティーに来てくれてありがとう。それから……」

「それ以上言わないで!」

エリーは強い口調で僕の言葉を遮った。

「きっと罰が当たったんだよ。人の幸せにケチつけようとした報い。

アキだってそう思ったでしょ?」

「エリー。自分を責めるのはよそう。

せっかくの結婚披露パーティーだったんだ、弟の僕としては、楽しい気持ちで帰ってほしいんだけどなぁ」

「…………」

エリーはブーケに目を落とし、ぽつりと言う。

「これもらったから、私にも少しは幸せが訪れるようになるかな?」

「うん、きっと」

「もう、アキはやっさしいなぁ……。今日はありがとう。いろいろ勉強になったわ」

じゃあね。エリーは最後にそう言って、さっそうと歩きだした。その後ろ姿を、僕はいつまでも見つめていた。

*

遠くでスマホの目覚ましアラームが鳴っている。

――早く止めなきゃ……。

おもむろに手を伸ばし、画面を見てみると電話マークが表示されていた。

着信音で目覚めたのだと知る。

――誰だ、こんな朝イチで電話をかけてくるのは……?

眠い目をこすってよく見てみると、「吉川映璃」の名が見えた。

その瞬間、昨日の出来事が、――去り際のエリーの言葉や後ろ姿が――よみがえる。

僕はすぐに飛び起きて電話に出た。

「もしもし……」

『おはよう。起こしちゃった?』

「そりゃあね」

部屋の時計を見ると、六時を少し回ったところだった。

「それで、何の要件かな?」

起き上がり、布団の上で胡坐をかく。

エリーは、うーん……とためらってから、

『会える? 今から』

と言った。

「今から、か……」

ここから先は

いつも最後まで読んでくださって感謝です💖私の気づきや考え方に共感したという方は他の方へどんどんシェア&拡散してください💕たくさんの方に読んでもらうのが何よりのサポートです🥰スキ&コメント&フォローもぜひ💖内気な性格ですが、あなたの突撃は大歓迎😆よろしくお願いします💖