Twitter で2000人にフォローされるまでに私がやったこと

最近Twitterのフォロワー数が2000人を超えました。

↓いけあつのTwitterアカウント↓

https://twitter.com/ikat_de

この記事が公開される頃には、もう少し増えているかもしれません。減っているかもしれません。

ちなみに「日本人ツイッターユーザー調査 2016年版」のデータによるとフォロワー数が2000人以上のアカウントは全体の約6%だそうです。

僕自身はじめは読むだけの ”ROM専利用” だったのですが、プログラミングの学習を始めたあたりから本腰を入れて発信してきました。

このnoteでは、Twitter運用をする中で色々と試行錯誤して分かってきた「Twitter でフォローされる仕組み」と「僕のアカウントが2000人にフォローされるまでにやったこと」をまとめたいと思います。

ちなみに、ときどき耳にする下記のような方法は使っていないです。

❌「フォローしまくる→フォローバックしてもらう→フォローされなかったらフォロー解除する」を繰り返す

❌フォロワーをお金で買う

上記のような方法は、たぶん一過性のドーピングみたいなもので、長い目でみると無意味なのでオススメしないです。

詳しい理由は後ほど説明します。

0. 結論「仕組みを理解して”普通に楽しく”使う」

ひとまず理屈とかは置いといて、結論を先に知りたい方へ先にお伝えします。

Twitterでフォロワーを増やすコツは「仕組みを理解して”普通に楽しく”使う」です。

具体的には主に下記の3つ

☑️フォローされる仕組みを理解しておく

☑️自分の持っている情報をツイートで「発信」する

☑️自分がいいなと思ったツイートに「いいね」する

この3つを毎日楽しく続けることが基本だと思います。

そうすることで自分の属性とマッチしている方々にフォローをしていただけます。

冒頭で紹介したドーピング的なフォロワーの増やし方をオススメしない理由は、この基本に反しているためです。

半強制的に増やしたフォロワーは自分の属性とマッチしていないためすぐに離れて行きます。

では。なぜ、上記の3つを続けていくことでフォロワーが増えていくのかについて深掘り解説していきます。

...🖋

1. Twitterでフォロワーが増えることのメリット

深掘りした解説の前に、Twitter でフォロワーが増えるとどんなことが起こるのか。僕の経験ベースでお伝えします。

☑️自分の発信がより多くの人に届きやすくなる

当たり前のようですが、これがTwitterでフォロワーが増えることの一番大きなメリットだと感じています。

僕自身、フォロワーが100人前後だった時と比べて、1つのツイートに対してつく「いいねの数」や「リツイートで拡散される回数」が明らかに多くなっていて「より多くの人に発信が届いている」ことを実感せずにはいられない今日この頃です。

また、Twitterがきっかけで「お仕事の依頼」や「転職のスカウト」とかも来たりするので、すごい時代になったものだ。とも思います。

上記の他にも、フォロワー数が増えていく過程で「なにとなく、マーケティング的な視点が養われていくこと」も副次的なメリットだと感じており、Twitterでフォロワーを増やしていく上で大切なポイントです。

次の章からはこの「マーケティング的な視点」の話をしていきます。

...🖋

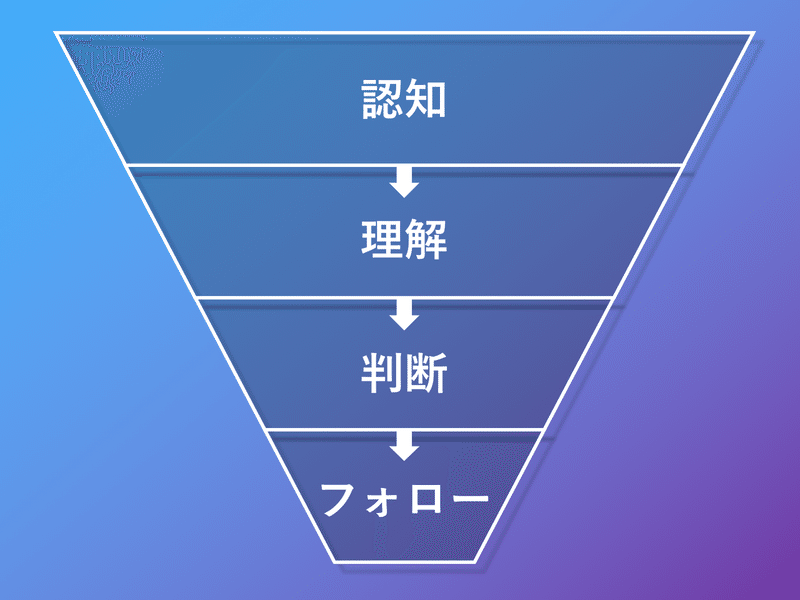

2. Twitterでフォローされる仕組みは「認知→理解→判断→フォロー」

Twitterでフォローされる or フォローをするとき、ユーザーは「認知→理解→判断→フォロー」の順番で思考しています。

そのアカウントの存在を「認知」する

↓

そのアカウントがどんな人で何の情報を発信しているのかを「理解」する

↓

そのアカウントが自分にとって有益かどうか「判断」する

↓

そのアカウントが発信する情報を漏れなくキャッチしたいから「フォロー」する

そして、この4つの思考は逆ピラミッドみたいな構造になっています。

一番下の「フォローの段を大きくすること」=「フォロワーが増える」に相当するわけですが、そのためにはこの逆ピラミッドをバランスよく形成しながら全体的に大きくしていく必要があります。

仮に、一番上段の「認知」だけを大きくしても「理解」や「判断」の段が弱いと「フォロー」には至りません。

例えば「ツイートがバズってもフォロワーがそんなに増えない」というケースがこの状況に当てはまります。

とはいえ、まずは自分のアカウントが認知されないことには何も始まらないので、作ったばかりのアカウントでも再現できる「認知の広げ方」から解説します。

...🖋

3. 認知の広げ方

「認知」を広げるための方策は主に次の3つです。

①ハッシュタグをつけてツイートする

②いいねする

③リツイート、いいねされる

①ハッシュタグをつけてツイートする

フォロワー数が0〜100人くらいの段階では、ハッシュタグなしのツイートはほぼ100%自分のフォロワーにしか認知されません。

自分のフォロワー外のユーザー達にも自分のアカウントを認知してもらうためには「ハッシュタグをつけたツイート」が必須です。

誰もが知るインフルエンサーゆうこすさんの言葉をお借りすると、

”ハッシュタグのないツイートは無人島で一人踊っているようなもの”

(引用元:ゆうこす「ハッシュタグ無しの投稿は、無人島でひとり踊っているようなもの」人の心を動かすSNSの使い方)

だそうです。言い得て妙ですね。僕もTwitter始めたての頃、無人島で全力ダンスしていました。

Twitter内で、注目度の高いハッシュタグを検索をかけると直近1時間にツイートされた数がでてきます。

そのハッシュタグでツイートする人がいるということは、そのハッシュタグで検索してツイートを見ている人もいます。

ハッシュタグをつけたツイートをすることでその人達に自分のアカウントを認知してもらうことができるんです。

Twitterアカウントを解説して間もない段階では「自分の発信する情報や属性に合った、注目度の高いハッシュタグを2〜3個つけてツイートする」のがオススメです。

②いいねする

認知を広げるための2つ目の方策が「いいねする」です。

自分のフォロワーでない人のツイートに「いいね」をすることで、直接的に自分のアカウントを認知してもらうことができます。

ただ、このときに無作為にいいねしまくってもあまり意味はないです。

それどころかシステム側にスパムと判断されてアカウントが凍結される場合もあるそうです。

冒頭でお伝えしたように「自分がいいなと思ったツイートにいいねする」のがポイントです。

具体的には、自分がツイートにつけたハッシュタグで検索をして「いいな」と思ったツイートにいいねをします。

この「いいね」は自分の発信している情報の属性と、いいねされた人の興味のある情報の属性がマッチしているため「フォローにつながる認知」として非常に有効です。

③リツイート、いいねされる

自分のツイートがリツート・いいねされるとその人のアカウントのフォロワーへとツイートが拡散されるため「広い認知」を得ることができます。

しかし、残念ながらこの3つ目の方策は自ら直接コントロールできる要素ではありません。

ただ「リツイート、いいねされやすいツイートをする」ことはできます。

「リツイート、いいねされやすいツイート」とは「見た人が有益だと感じるツイート」です。

具体的には次のような内容のツイートのことをさします。

☑️「これは、いいこと知っちゃったぞ!」と思うようなお役立ち情報ツイート(例:便利グッズ紹介、穴場スポット紹介など)

☑️「それめっちゃわかる!同じこと思ってた!」と共感される考えや感想ツイート(例:話題の時事ネタに対する鋭い見解や意見など)

☑️「すごい!」「めっちゃウケる!」「切ない、、、」のような感動を与えるツイート(例:レベルの高いパフォーマンスの動画やクオリティの高い大喜利など)

上記のような内容を意識すると「リツイート、いいねされやすいツイートをする」ことができます。

とはいえ、慣れるまでは考えすぎずに「昨日の自分が知ったら有益だと思うようなツイートをする」のがオススメです。

その結果「たくさんいいねがついたもの」と「そんなに反応が無かったもの」を振り返ってみて、試行錯誤しながら自分なりの感覚をつかんでいくことが「ニーズのある情報を発信できるようになる近道」だと思っています。

「認知」を広げるための主な方策3つ

①ハッシュタグをつけてツイートする

②いいねする

③リツイート、いいねされる

を紹介しましたが、これらはあくまで「認知を広げるための方策」です。

この3つを行なっているだけではフォロー獲得にはつながりません。

次の章から「認知」を「フォロー」までつなげていくためのステップを解説していきます。

...🖋

4. 理解の促し方

ユーザーは「認知」の後に、プロフィールやアカウントのタイムラインを確認して、そのアカウントを「理解」します。

☑️このアカウントは何者か?

☑️このアカウントからどんな情報が得られるのか?

この2つの疑問がサクッと解消できるような「明快なプロフィールとタイムラインを作ること」がフォローへつながる理解を促す上で重要です。

また、僕も含め、ユーザーがアカウントの情報を見るとき、大まかにこのような順序で情報を確認しています。

アイコン・カバー画像

↓

アカウント名

↓

プロフィール文

↓

固定ツイート

↓

タイムライン

どの要素を切り取ってもそのアカウントが発信している情報がわかるような「一貫性があること」も大切です。

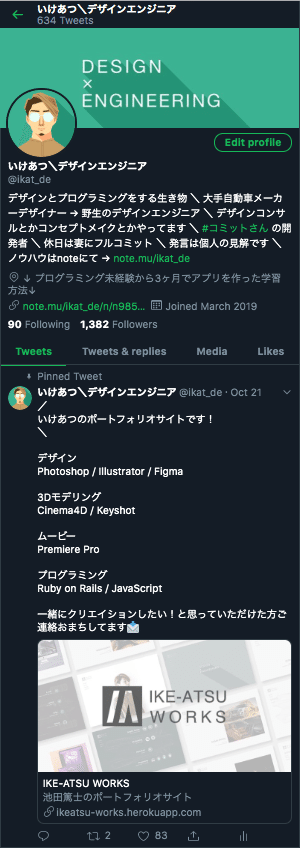

例えば僕のアカウントの場合「デザインとプログラミング学習に関する情報が得られるアカウント」であることが理解できるように、意識してプロフィールとタイムラインを作っています。

☑️このアカウントは何者か?

→デザインエンジニアの「いけあつ」という個人のアカウント

☑️このアカウントからどんな情報が得られるのか?

→デザインとプログラミング学習に関する情報

☑️アイコン・カバー画像

→「デザインとエンジニアリング」をやっている感がある、本人の手でデザインされたアイコンとカバー画像

☑️アカウント名

→覚えやすくひらがなとカタカナで表記 +「デザインエンジニア」と名乗っている

☑️プロフィール文

→デザインとプログラミングに関する活動をしている。かつ、その経験や実績のある人物だとわかる内容。

☑️固定ツイート

→デザインとプログラミングの実績がわかるポートフォリオサイト

☑️タイムライン

→どれも「デザイン」「プログラミング学習」「考えや思想」のいずれかに関するツイート

「1つまたは2つのトピックに関する専門誌」を作るようなイメージを意識すると「明快なプロフィールとタイムライン」を作ることができると思います。

僕自身、現在も試行錯誤しながらプロフィールを日々更新・修正しています。

...🖋

5. 判断からフォローへのつなげ方

フォロー獲得までの最後のステップが「判断からフォローへのつなげ方」です。

そのアカウントが自分にとって有益かどうか判断する

↓

そのアカウントが発信する情報を漏れなくキャッチしたいからフォローする

この部分を強くするためのポイントは「タイムラインの一貫性」と「発信の頻度」です。

まず「タイムラインの一貫性」について。

例えばユーザーがたまたま見かけた「プログラミング学習に関する有益なツイート」を起点に、そのアカウントのプロフィールをクリックしたとします。

そしてタイムラインを確認してみたらツイートの90%が「ラーメンのお店」に関するツイートだった場合、そのユーザーはフォローをせずに立ち去る可能性が高いですよね。

ニーズと発信内容がマッチしていないためフォロー獲得の機会を損失することになります。

「フォロワーを増やす」という視点では、このアカウントは「ラーメンのお店」に関する情報に絞ったツイートをして「タイムラインの一貫性」を持たせたほうが効果的です。

また、芸能人やアイドルでもない我々一般人の「ねむい」とか「おなかへった」みたいなツイートは、タイムラインに一貫性を持たせる上で「百害あって一利なし」なので気をつけた方がいいかもです。

つぎに「発信の頻度」です。

せっかく「このアカウントは自分にとって有益だ!」と判断してもらえても、その後に新しい情報が得られそうになければフォローしてもらえません。

また、フォロワーの方々にフォローを外されてしまう可能性も高くなります。

目安として「直近24時間以内に3ツイート以上していること」がアクティブなアカウントであると判断してもらえる基準だと個人的には感じています。

継続的にツイートするコツは、冒頭でも述べましたが「楽しむこと」に尽きます。

ツイートするネタがないという人は「自分の本業の活動でのインプットやアウトプットが少ない」あるいは「いつも同じルーティーンを無意識に繰り返している」といった可能性が高いので、振り返ってみてください。

まじまじと振り返って見ると発信できるネタはいくらでも転がっているはずですよ。

ここまでの章で「Twitterでフォローされる仕組み」を解説してきました。

あらためて、Twitterでフォロワーを増やすためにすることをまとめると下記の3つでした。

☑️フォローされる仕組みを理解しておく

☑️自分の持っている情報をツイートで「発信」する

☑️自分がいいなと思ったツイートに「いいね」する

そして、ここから先の章では、より具体的に「僕のアカウントが2000人にフォローされるまでにやったこと」の実例を紹介していきます。

...🖋

6.【 施策①】属性の確認と選定

ひとつめの施策はフォロワー獲得のための下準備です。

☑️自分の属性の確認

→自分がどのような属性を持っていて、どんな情報を継続的に発信していくことができるのかを確認する

☑️ねらうユーザーの属性の選定

→どのような属性のユーザーからのフォローを狙いにいくのかを選定する

この下準備作業は、フォロワーを伸ばしていく上でかなり重要です。

まず自分の属性を確認するために現在から過去までの情報を箇条書きで書き出しました。

☑️いけあつの属性(現在の情報)

・20代男性

・既婚

・東京在住

・現在フリーランスのデザインエンジニア

・プログラミングを勉強している

・個人開発でwebアプリを作っている

・グルメ好き

・旅行好き

・家庭菜園をしている など

☑️いけあつの経験(過去の情報)

・工業高等専門学校で5年間、機械工学を勉強した

・大学で3年間プロダクトデザインを勉強した

・大手自動車メーカーで3年半デザイナーとして働いた

・学生の頃デザインコンペで優勝した

・社会人になってからTOEICスコアを短期間で500点台から800点以上に伸ばした

・プログラミング未経験からスキマ時間3ヶ月で自作webアプリを作った

・海外6ヶ国に行ったことがある など

まだまだありますが、説明するには充分すぎるのでこのくらいで。

僕はここに書き出したものをネタにすればいくらでも情報発信することができます。

例えば「東京在住」で「グルメ好き」なので「東京のおすすめグルメ紹介」もできますし、「TOEICスコアを短期間で伸ばしたことがある」ので「英語の勉強方法」なども発信できます。

ただ、Twitterでフォロワーを獲得していくためには気をつけなければいけないポイントがあります。

それが「継続的にその情報を発信できるか?」です。

前の章で解説しましたが、ユーザーがTwitterでフォローするときの判断基準は「自分にとって有益な情報を継続的に得られるか?」

その観点で考えると、「東京のおすすめグルメ紹介」と「英語の勉強方法」は僕にとって継続性に欠けます。

「東京のおすすめグルメ紹介」を継続するには、おそらく毎日、東京で外食してネタを仕入れる必要があります。

当然、お金がかかります。しかし、残念ながら僕には毎日とびっきりのグルメを外食するようなお金はありません。

また「英語の勉強方法」についても、現在は勉強を続けているわけでも教えているわけでもないので、蓄積されている知識が底をついた時点で情報発信はストップしてしまいます。

「継続的にその情報を発信できるか?」の観点で考えたとき、自ずと現在の本業である「デザインについて」と、現在も勉強している「プログラミング学習について」の2つに絞られました。

つぎに「ねらうユーザーの属性の選定」です。

どのような属性のユーザーからのフォローを狙いにいくのかを選定するわけですが、ここで意識しなければいけないが「Twitterでの市場の大きさ」です。

自分がどれだけその分野で情報発信ができたとしても「Twitterでの市場」が小さければフォロワーは増えません。

情報発信をする際にはどのくらいのニーズが潜在しているかを確認しておくのが必須です。

確認する方法はシンプルで「Twitterでキーワード検索する」です。

試しに「プログラミング」と入れると「直近1時間に800件のツイートがされている」ことがわかります。

フォロワーの獲得を狙いにいくには充分な大きさだと思います。

一方で「デザイン」で検索をしてみると「デザイン自体に関するツイートは直近1時間に数えるほどしかないこと」もわかります。

僕が持っている属性との相性も考慮して「プログラミング学習初心者(デザインもちょっと興味ある)」の方々のフォローを狙いにいくことにしました。

...🖋

7. 【施策②】セルフブランディング

つぎに取り組んだ施策は「セルフブランディング」

ターゲットユーザーである「プログラミング学習初心者(デザインもちょっと興味ある)」の方々がフォローしたくなるようなアカウント作りです。

僕の言いたい「プログラミング学習」や「デザイン」に関することを、むやみやたらと発信してもターゲットユーザーには刺さりません。

「ターゲットユーザー目線で有益だと感じるツイート」が必須になってきます。

下記のような条件を仮定して、これらを実現するための試行錯誤を繰り返して行きました。

☑️「プログラミング学習初心者(デザインもちょっと興味ある)」の方々がフォローしたくなるようなアカウントの条件(仮)

①未経験からプログラミング学習を始めてスキルアップした実績がある

②プログラミング学習の具体的なノウハウを発信している

③デザイナーとしての実績がある

④デザインのお役立ち情報も発信している

⑤学習モチベーションの上がる自己啓発的な発信をしている

詳しく解説して行きます。

①未経験からプログラミング学習を始めてスキルアップした実績がある

何も成し遂げていないアカウントが「プログラミング学習の具体的なノウハウ」を発信しても説得力が皆無です。

また、ターゲットユーザーとの境遇が異なりすぎても親近感を持ってもらいにくいですね。

なので、まずは「未経験からプログラミング学習を始めてスキルアップした実績」を作ることにしました。

具体的には「未経験から短期間の学習で自作webアプリを作った」という実績作ることを目標にして、日々の進捗を画像や動画の記録を使ってツイートし続けました。

↓実際に未経験からスキマ時間3ヶ月で作ったwebアプリ↓

↓日々の進捗ツイート↓

自作webアプリ開発進捗📲

— いけあつ\デザインエンジニア (@ikat_de) September 16, 2019

デザイン改善案いい感じ🎨

ランディング&ログインページを明日デザインしたら、フロントエンドのコーディングしてひとまず完成かな?

とはいえ、レスポンシブ対応もするから丸1週間かかりそ🤔#今日の積み上げ#プログラミング初心者#駆け出しエンジニアとつながりたい pic.twitter.com/o1FmzsrP6K

出来上がったものをいきなりポンと見せるよりも、少しずつレベルアップしていく過程を見せることで「プログラミング学習初心者だった」ということが記録に残ります。

これによって「プログラミング学習初心者」の方々の「共感」を得ることができる。というのがミソです。

また、自分よりもレベルの高いアカウントから「こいつ頑張ってるな。見守って応援したろ!」という慈悲のフォローやリツイートによるサポートを得ることもできます。

②プログラミング学習の具体的なノウハウを発信している

プログラミング学習をしていく中で得た気づきやノウハウをその都度、発信していきました。

「プログラミング学習初心者」である自分自身が得た気づきやノウハウは、自分よりも少し後ろを走っている「プログラミング学習初心者」の欲しい情報です。

また、発信する際に抽象的なことをいうのではなく「具体的な」ノウハウを発信するというのもポイントです。

↓プログラミング学習初心者へ向けた具体的なノウハウツイート↓

自作webアプリを作りたい人向け #プログラミング学習 法①

— いけあつ\デザインエンジニア (@ikat_de) September 22, 2019

まずは #progate を下記の順番で完走してコーディングの流れに慣れる👨💻

HTML, css

→Ruby

→Rails

→command line

→git

道場コースはやらなくてもOKだと思います。ぼくは Ruby あたりからやりませんでした。https://t.co/YbGmM70Iwv

ツイッターの流れ行くタイムラインの中で、意味深な趣のあるツイートをしても、その心を読み解いているほど現代人はヒマじゃないのでスルーされます。

試行錯誤してきた経験上、ものごとの「本質」ではなく「答え」を140字を使って示すことで、そのツイートに対するリアクションは高くなります。

③デザイナーとしての実績がある

これが必要な理由は①と同じです。

この点はデザイナーとして仕事をしてきたので、すでにあるものを示すことができますが、ただ文字や写真を羅列しても「本当か?」って思われがち。というか僕は思うので。

その作品に込めた意図やどんな課題を解決するためにデザインしたのかが分かるような「ポートフォリオサイト」を作ることにしました。

↓いけあつのポートフォリオサイト↓

もちろん、その製作過程も画像や動画で記録してツイートしていきました。

↓サイト製作の進捗ツイート↓

そしてこちらがポートフォリオサイトのスマホ表示📲

— いけあつ\デザインエンジニア (@ikat_de) October 19, 2019

ハンバーガーメニューの動きがヌルヌルしててお気に入りです🌞

iPhone 実機でもストレスなく動いてくれているので今日中に公開できそう!!

あとはメタタグとかの設定👨💻#今日の積み上げ#プログラミング初心者#駆け出しエンジニアと繋がりたい pic.twitter.com/zEJwp4X6R0

④デザインのお役立ち情報も発信している

この点に関しては今も試行錯誤中ですが、手応えを感じているのは下記の2種類です。

☑️デザインの基本的な考え方を解説する

☑️デザインする際に役立つツールを紹介する

↓デザインの基本的な考え方を解説するツイート↓

ここ数日「色」に関するデザインツールを紹介していますが「実際に色を使うときはどうしたらいいのか?」について

— いけあつ\デザインエンジニア (@ikat_de) November 8, 2019

見やすい色使いのポイントはこちら🎨

☑️「組み合わせる色の明るさの差」が大きいほどデザインは見やすい

☑️「白・黒・グレー」でデザインしたあとに色をたすhttps://t.co/NDRQMekoeB

↓デザインする際に役立つツールを紹介するツイート↓

デザインお役立ちツール紹介👨🎨

— いけあつ\デザインエンジニア (@ikat_de) November 7, 2019

「Color Supply」

近似色や補色、三色配色など、人が心地よく感じやすい配色をクイックに試すことができるウェブツール

カラーパレット作成ができるだけでなく、アイコンやグラデーションで使用した時の見え方も確認できるスグレモノ🎨https://t.co/5CsR64hTjP pic.twitter.com/zDuRoJZjAW

デザインという言葉自体かなり広い意味で使われたりするので、デザインに関する情報は抽象的になりがちです。

具体的な例を使いながら「デザインの基本的な考え方」を解説する記事を作ったり、動画を使って「デザインする際に役立つツール」を紹介するといいねやリツイートされる確率が上がることがわかってきました。

やはり、フォロワーを増やすという観点では、ものごとの「本質」ではなく「答え」を示すことが重要ですね。

⑤学習モチベーションの上がる自己啓発的な発信をしている

これはフォロワーが700人を超えてきたあたりから発信を始めました。

自分自身がそうだったので分かるのですが「プログラミング学習始めたてのころ」はモチベーションを維持することが一番のハードルです。

プログラミング学習初心者は「自分のやっていることが正しいのか?」「これを続けて本当に成長できるのか?」といった不安や悩みを常に抱えながら走っています。

この不安や悩みを和らげたり、勇気付けるような言葉も「プログラミング学習初心者」にとって「有益なツイート」です。

↓プログラミング学習に関する自己啓発系のツイート↓

僕みたいに progate からプログラミング学習を始めた人の場合、

— いけあつ\デザインエンジニア (@ikat_de) November 17, 2019

自作アプリ開発を始めると、発生するエラーの数と解決にかかる時間の多さに打ちひしがれます😱

何も進まなかった、、、という日もたくさんあるのですが

予想の3倍くらい進んだ!って日もたまにあるので気楽に試行錯誤を楽しみましょ👨💻

これは新規のフォロワー獲得だけでなく、すでにフォローしていただいている方々からの信頼を得ることにもつながります。

...🖋

8. 【施策③】フォロワーが増え続ける仕組みづくり

3つ目の施策が「フォロワーが増え続ける仕組みづくり」です。

Twitter上でのツイートやいいねなどの行動による認知は、自分が行動した分だけ得られます。

逆に、自分が行動した分しか認知を得られません。

フォロワー獲得の効率をアップさせるには、自分が行動しなくても認知が広がっていくような仕組みづくりが必要になってきます。

僕が行なっている具体的な仕組みづくりは次の2つです。

①自分のTwitterアカウントへの流入経路を持ったストック型のコンテンツづくり

②自分に共感してくれる濃いフォロワー

ひとつずつ解説します。

①自分のTwitterアカウントへの流入経路を持ったストック型のコンテンツづくり

例えば下記のようなものです。

☑️他のSNSの自分のアカウント

☑️note記事

☑️自作のwebサービス

これらのコンテンツに自分のTwitterアカウントのリンクを貼っておくことで、各コンテンツからの流入を得ることができます。

自ら削除しない限り消えることがないので、何かのきっかけでコンテンツが拡散されるたびにTwitterアカウントの認知を得ることができる仕組みです。

また、作ったコンテンツを自らTwitterで発信することで拡散を促進させることもできます。

↓自作webアプリを公開した際の宣伝ツイート↓

🎉自作webアプリ完成🎉#プログラミング学習 をはじめて3ヶ月、ようやくリリースです㊗️

— いけあつ\デザインエンジニア (@ikat_de) September 18, 2019

毎日達成したい目標をサポートしてくれるサービス #コミットさん 🔥

筋トレやダイエット、勉強などにぜひご活用ください😊#今日の積み上げ #駆け出しエンジニアとつながりたい https://t.co/HYNArb4rDt

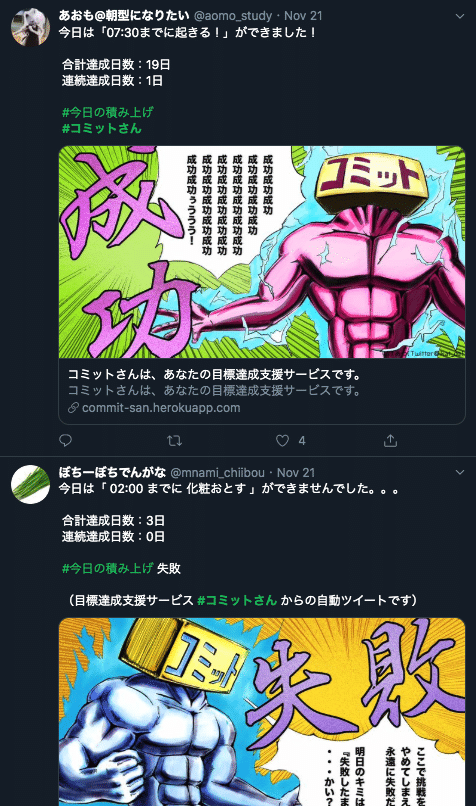

ちなみに、この3つの中でも、けっこう強力なのが「自動ツイート機能を持ったwebサービスを作る + 注目度の高いハッシュタグ」です。

↓コミットさんの自動ツイート画像↓

「コミットさん」は自分の設定した目標が毎日の〆切り時間までに達成できないと自動でおしおきツイートされる仕組みなのですが、このおしおきツイートには「#今日の積み上げ」という注目度の高いハッシュタグが含まれています。

そして「コミットさん」のページから僕のアカウントへのリンクも貼っているので、「コミットさん」のユーザーが増えるほど、指数関数的に認知が増えていきます。

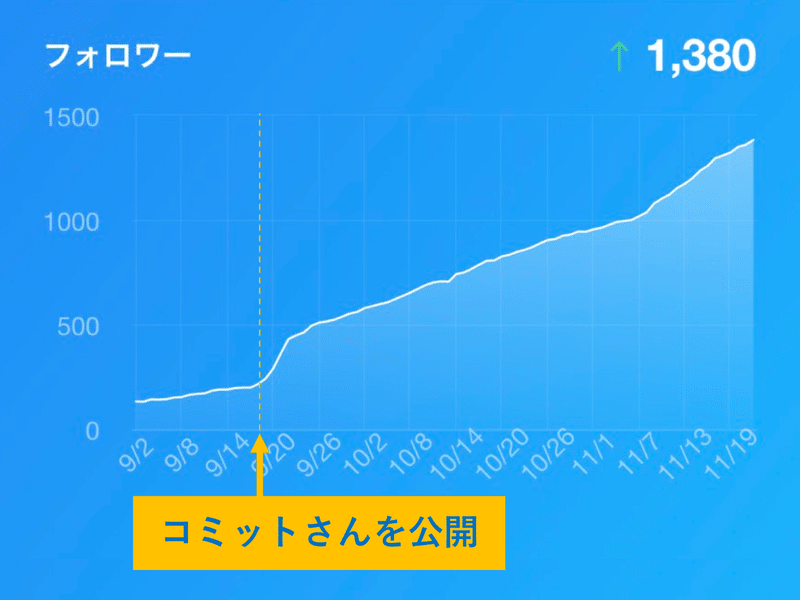

実際に僕のアカウントのフォロワーの伸びるスピードは、「コミットさん」を作った後から明らかに上がっています。

↓Twitterの数値可視化・管理アプリ「Social Dogs」のスクショ↓

②自分に共感してくれる濃いフォロワー

2つ目が「自分に共感してくれる濃いフォロワー」です。

とてもありがたいことに、僕のツイートを高頻度でリツイートしてくれる方々がいます。

その方々のおかげでフォロワーが2000人を超えたと言っても過言ではないです。

本当に感謝。ただただ、感謝でしかありません。ありがとうございます!

どうしたら「自分に共感してくれる濃いフォロワー」にフォローしていただけるかについて、おそらく一番有効な手段はひたすらに「ギブ and ギブ and ギブ」です。

☑️自分のフォロワーさんが求めていそうな情報を発信し続けること。

☑️いただいたコメントに丁寧にリアクションをすること。

これを誠意を持って続けることが何よりの近道だと個人的には思っています。

...🖋

9. 【謝辞】ここまで読んでくださった方々へ

ここまで読んでいただきありがとうございます!

この記事は、これまでに僕がTwitterを運用してきた軌跡であり、その過程で気づいて蓄積したきた知識です。

後半部分は個人の経験に基づく結果論だったりもするので「誰もが再現できるわけではない」かもしれません。

1つの上手くいった例として捉えて、活用できる部分を、アレンジしながら上手く取り入れてもらえたら幸いです。

そしてこの記事を通して、あなたのTwitter運用やSNSマーケティングの力になることができたとしたらこの上ない喜びです。

もしこの記事の内容が少しでも「役に立った!」と感じていただけたなら、左下のハートマークをポチッとしていただいたり、SNSでシェアをしていただけるとすごく嬉しいです。

シェアして頂いた内容は拝見して、僕のアカウントからいいねやお礼のコメントをさせて頂くかもしれません。あしからず🙏

ではまた。

↓いけあつのTwitterはこちら↓

https://mobile.twitter.com/ikat_de

いただいたサポートは、みなさまのお役に立てるような記事を書くために必要な「やる気」を蓄えるために、大好きなクラフトビール購入に使わせていただきます🍻