生きづらさは人間らしさ(「生きづらさはどこから来るか」) | きのう、なに読んだ?

ネット記事などで「生きづらさ」という言葉を見かける。私がお会いする20−30代の方たちからも「生きづらさ」という言葉を聞くようになった。私に会ってくれる皆さんは、前向きに持ち場で頑張っていて、年上の私とつき合おうという人間力もある。いろんな意味で「よく出来る」人たちだ。そういう方がたにも「生きづらさ」の感覚があるらしい。

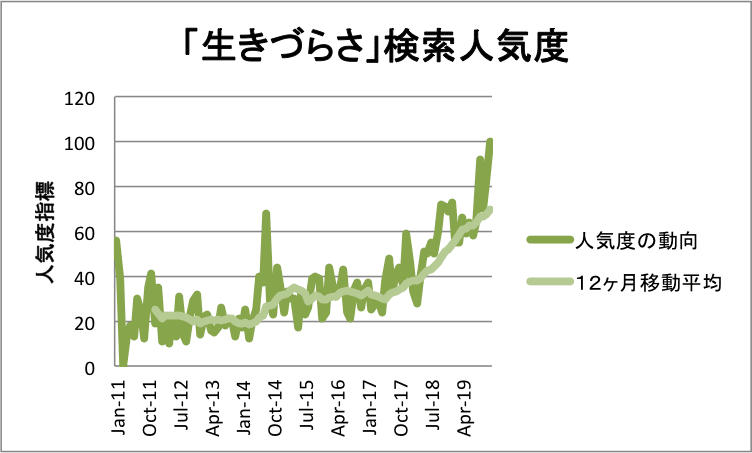

「生きづらさ」という言葉は、私が若い頃はあまり聞かなかったように思う。気になってGoogle trends で調べてみたら、「生きづらさ」の検索人気度はここ5年でどんどん増えている。

そんな折、「生きづらさ」がタイトルに入っている本を図書館で見つけ、読んでみた。「よく物事を考える高校生を対象読者にして、新たな視点から生きづらさについて語る」ことを目指した、と後書きにある。

「生きづらさ」とは、一般的には「単発の悩みが何度も繰り返される」とか「長期的な悩みが、その原因が取り除かれるまでずっと続く」状態だ。単発の悩みとは、たとえば先輩の言い方にカチンとくるようなこと。ずっと続くのは、たとえば自分の性格や容姿にコンプレックスがある状態。悩みは、人と状況によって多種多様だ。だから「生きづらさ」も人それぞれだ。

だが、現代の「生きづらさ」は社会問題として取り上げられている。「内閣府 若者 生きづらさ」で検索すると、数々の調査や研究会報告が表示される。そこで語られる「生きづらさ」は「居場所のなさ」と「将来への不安」に関する悩みを主に扱っているようだ。

なぜ人それぞれの悩みであるところの「生きづらさ」が、多くの人に共通の社会問題となり得るのか。この本は「進化心理学で考える」という副題がついている。本書は、人間が進化の過程で獲得した心のはたらきと、現代社会の仕組みが、齟齬を起こしている領域を整理して、「生きづらさを感じやすい構造がある」ことを示そうとしているのだ。

では、その構造はどういうものか。狩猟採集時代の人間は100人程度の集団で狩猟採集生活を、協力しながら行って生きてきた。私たちの心や身体は、その生活に適応するよう発達してきた。現代の私たちの心や身体は、ほとんど狩猟採集時代のまま、変わってない。

狩猟採集生活では、職業選択の自由はないが、各々の得意に応じた役割分担はあった。足が早い、腕力が強い、手先が器用、どこに何があるか覚えていられる、子育てが得意、など。集団の中で役に立たなければ、例えば狩りに失敗してしまうとか、毒のある果物を採集してしまうなどの危機を招き、集団全体を命の危険に晒してしまう。その時代、集団から追い出されてしまったら、人間は一人では生きていけない。「協力集団の中で、役割を認められて、関わっている」状態でなければ、死んでしまう。

私たちは「協力するようにできている」こと以上に、「協力集団に所属できない」可能性に対し、命がけの危機感を感じるように進化したのだ。

例えば、「他者の行動が理解できない」という悩み。悩んでしまう構造は、自分が協力集団に所属し役割を果たすには「他者の行動を理解する」ことが必須なので、「理解できない」ことは命に関わる危機だから。それなのに、現代は、狩猟採取時代と比べて、人を理解しづらい環境だ。

もう少し詳しく言うと、狩猟採集時代においては、人は同じ人たちと一生付き合う。つまり、他者を理解する時間がたっぷりあった。また、他者の行動パターンも単純だった。逆に言うと、私たちの心は、それだけの時間と行動パターンのバリエーションの少なさから得られる濃い人間関係をもって、「他人を理解した」と感じられるようにできている。

いっぽう、現代の生活では、知り合う人数も行動パターンのバリエーションも、狩猟採取時代よりかなり多い。私たちの心が「他人を理解した」と満足できるほどに他者を理解するには、時間が足りない。

「居場所がない」と感じるのは、「自分が理解できる他人がいない」「所属している協力集団がない」と感じているからだろう。狩猟採集時代には、人は集団の中で生きていたし、それ以外の選択肢はなかった。現代では、複数の協力集団に所属することもできる。しかしその一方で、「家族以外に自動的に形成される居場所などない」(p.91)のが、現代だ。

加えて、学校という場は「協力集団」になっていない。他者と協力しなくても、成績が及第点を取っていれば、学校から追い出されることはない。私たちは進化の過程で、協力集団を維持させる心を発達させてきた。それなのに「若者が多くの時間を過ごす学校が協力集団の構造を持っていない。」

本書の説明は、まあそうかなとは感じるものの、ちょっと釈然としない。ひとつは、進化の過程でこういう社会だったから心理を獲得した、という考えはどうやって証明されてるのか、という進化心理学のアプローチに関する問題だ。タイムマシンで狩猟採集時代まで遡れないなか、ここに書かれた内容は、現代の私達から見た仮説に過ぎない。科学的事実に基づいていても、その意味を解釈してるのは、現代の進化心理学者だから。自分たちでも意識しづらい、現代固有の人間観、社会観が影響しているはずだ。

もう一つは、本書の考え方に基づくと、少なくともこの100〜200年は、「生きづらさ」という点では変わらないはずだ。私の若い頃よりも「生きづらさ」の感覚が広まってるとしたら、その要因はどこにあるのか。本書からは読み取れなかった。

例えば、検索して見つけた内閣府の研究会資料の中に、学校や受験にまつわる「生きづらさ」は、1970〜80年代の厚生白書にも記載されていたことを示すものがあった。たしかに校内暴力やいじめが社会問題となっていた記憶がある。でも、その人たちが20〜30歳代になっても「生きづらさ」を訴えるという話には直接はなっていない。彼ら(というか私もですね、世代的に)が社会に出たころは景気が良く就職しやすかった。また、「日本社会の仕組み」で見たのだけれど、大企業や地元産業に就職しない人の多くは農業や個人商店などの自営業を手伝う形で社会参加できていた。当時は現在と比べると、将来の心配が今ほどなかった、あるいは社会的なつながりを保ちやすい状況があった、といった要因で、中高生の頃に「生きづらさ」を感じた人も大人になると解消したのではないか。ところが現代は、社会に出ても「将来への不安」が解消しない大人が一定数、生まれてしまう。経済が低成長なこと、かつては自営業が吸収できていた労働力が非正規雇用となっていることなどが背景ではないか。

ある大学生にこの本を見せたら、第一声が「2012年出版!その頃から『生きづらさ』っていう表現があったんですね」というものだった。

本書は次のように結んでいる。「人間は「生きづらさ」を感じる「意識」をもつように進化しました。」「つまり「生きづらさ」は、人間が進化し、発展してきたことの代償とも言えるのです。」もし今の若いひとたちが、自分たちの感じる「生きづらさ」は上の世代には理解されないと断絶を感じているのなら、この本を一緒に読みながら話してみたい。「何に対して」生きづらさを感じるかは、確かに時代に左右される。でも「生きづらさを感じる」ことは、おそらく近代以降、ずっと構造としてあったのではないか。人間だもの。

構造を知り、歴史を知ることで、自分と悩みの間に、少し距離をおけるといいですね。

今日は、以上です。ごきげんよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?