その2 試し読み『マルジナリアでつかまえて 書かずば読めぬの巻』山本貴光

わが「魔改造」

1.人類を二つに分けると……

例えば、人類を大きく二つに分けてみることができる。本を読む者と読まない者に。

読む者をさらに二つに分けられる。本に書き込みをする者と書き込みをしない者に。あらぬ誤解を避けるために申せば、どちらが偉くてどちらが偉くないという話ではない。

かく申す私は書き込みをする者だ。といっても最初からそうだったわけではない。かつて(高校生ぐらいまで)は本をなるべくきれいなままにしたいと願う者であり、書き込みはおろかページを折るのもとんでもない、付箋だってどうかすれば糊が残るといって嫌い、表紙に指紋がつくのも嫌がっていたくらいの者である。さすがに江戸の儒者のように書物をみだりにまたいではならぬとまでは思っていなかったけれど。思えば書物保存至上主義者であった。

その後、本とつきあうなかで、いろいろな試行錯誤の果てに本に書き込みをする者になってかれこれ三〇年近くが経つ。

2.ペンを持たぬと本が読めぬ

さて、本に書き込みをする読者にも、詳しく見ればいくつかの段階がある。いま仮に、これを軽度から重度を両端とするモノサシで測るとしよう。

例えば重度になると、本を読む際、手にペンを持たないとうまく読めない。なにを言っているのか分からないかもしれない。

こんな場面を想像していただきたい。鞄に本を入れてでかける。電車で本を取り出す。ポケットに手を入れると、ない。ペンがない。一応本を読もうとする。するとどうなるか。手はページを繰り、目は文章を追う。大丈夫、読める、読めるぞ、と自分に言い聞かせる。だが、だんだんそわそわしてくる。「線を引きたい」「メモしたい」という欲求が次々と湧いてくるのにどうにもならないからだ。

むむう。ならばせめて後で思い出せるようにとページの端を折り、せっせと犬の耳(dog ears)をこしらえる。重要度に応じて小型犬から大型犬まで区別したりして。だがいくらも進まないうちに本は犬だらけとなり、もはや区別がつかない。ワンワンワン!

ページを眺めて目から文字が入り、頭に浮かんだことが記憶から消え去らないうちに当のページに手で書き込む。体に文字を入れて、体から文字を出す。このループが完成しないもどかしさ。気もそぞろとなり、やがて「ああ、やはり読めない……」と天を仰ぐ。それもこれも、あの小さな道具がないためである。

電車を降りて文具店を探す。ペンコーナーに赴き、当座のしのぎ用にとPILOTのHITEC-C 0.25mmレッドを探す。これは人によって好みの分かれるところだろう。私の場合、もともと先の細いペンが好きなこともあるけれど、本の余白や行間に書き込みをする上でも、ペン先は細ければ細いほど便利である。

ペンを手に入れたら、犬たちを一匹ずつ順番に見てゆく。大半は、なぜこのページを折ったのかすでに分からない。うっすら「この文に感心してなにかを連想したのかもしれない……」と、数十分前に頭のなかで何事かが生じた印象だけがある。昔、人間の意識とは川の流れのようなものだ、とうまいことを言った人があった。流れからとどめておきたいものを掬いだしたかったのだけれど、悲しいかな思い浮かんだなにかをそのまま覚えておくことができない。

まあまあ、すぐ忘れてしまうようなことは、どうせたいしたものじゃなかったんだし、いいじゃないの。というご意見には半分だけ同意したい。たしかに、書き込みの大半は、後で読んでもなんの役に立つのか分からない。他方でこういうことがある。書き込んだことさえ忘れてしまった後で、そのメモが思わず大いに役立つということが。

3.本に何を書いているのか(私の場合)

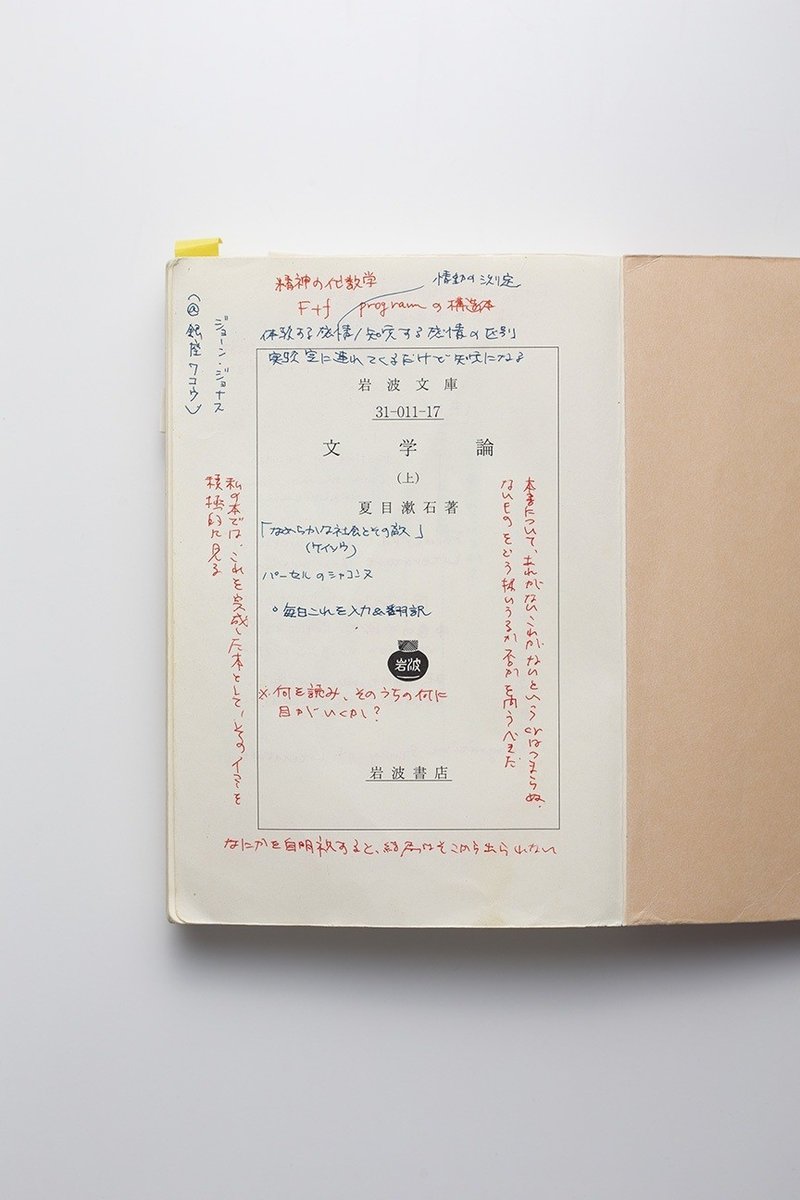

ここでよせばいいのに恥を忍んでお目にかけているのは私の本のページ。

撮影・野村知也/筆者蔵『文学論 上』(夏目漱石、岩波書店)より

夏目漱石『文学論』(岩波文庫、二〇〇七年)である。明治の頃、日本にとっては未知の概念だった「リテラチャー」について、漱石はロンドンに留学して研究にとりくんだ。彼は七転八倒しながらつかみ取ったことを、帰国後に帝国大学で講義している。それを本にしたのがこの『文学論』である(原本は大倉書店、明治四〇年)。滅法面白い代わりにすいすい読むというわけにはいかない代物だ。

この本を、なんのためというのでもなく、いわば楽しみのために読んでいた。分からない言葉があれば調べてメモし、混乱しそうなところでは整理を試み、本当に分からない箇所には疑問を記す。巻末には勝手に索引もこしらえるし、目次も拡張する。模型方面の言葉でいえば「魔改造」である。

これらの書き込みは、一読でこうなったのではない。何度も繰り返し読みながら、そのつど手を入れた結果である。モノクロなので区別がつかないかもしれないが、赤ペン、青ペン、灰色のマーカーが使われている。一番多い赤ペンでの書き込みも、おそらく五回か六回に分けてなされたはずだが、いまとなってはどの順で書かれたか分からない。

後にひょんなことから『文学論』について本を書く次第となった(『文学問題(F+f)+』二〇一七年に幻戯書房から刊行)。

どれもう一度目を通そうかと本を手にとる。余白にはかつての自分が書き込んだメモがある。中には「オニヘイ」とか「円城塔さん」とか意味不明のダイイングメッセージのような書き込みも少なくないけれど、言葉の意味や要約、疑問点、ここで参照すべき文献のメモなどはまことに重宝する。

例えば上巻の扉のページに「F+f programの構造体」というナゾのメモがある。「F+f」というのは、この本で最も重要な主張で、漱石自身の言葉。文学作品はすべて、人が認識したこと(F)とそれに伴って生じる情緒(f)からできているという仮説だ。他方の「構造体」とは、プログラム言語の文法のひとつ。なんだこれは。

そう思って別のページを見ると「網羅への意志はプログラマに似る」(上巻三〇ページ)、また別のページには「このモウラヘキ」(上巻一九一ページ)、「この網羅ぶりを見よ!」(下巻二二五ページ)という具合に、どうやらかつての私は漱石先生の網羅ぶりにいたく感激している様子が窺える。

ああ、そうか。君はこう言いたいんだな。漱石先生は古今東西の文学と呼ばれるものを一網打尽にしたかった。そのためには漏れがあってはならない。プログラムをつくる場合も同じだ。例えば自動券売機のプログラムなら、お客さんがどういう順でお金を入れ、ボタンを押すかを漏れなく想定しておく必要がある。想定外の操作で反応しなくなったのでは使い物にならないからだ。

なるほど、かつての私は、漱石が文学というものを成り立たせているプログラムを探りだそうとした人だと考えたらしい。面白いじゃないの……──という具合に、過去の自分に教えられることも数知れず。そう、書き込みとは、その時々に生じた思考の痕跡であり、それを読むことはかつての自分との対話、ゲーム風にいえば協力プレイなんである。そして、そんな手助けをしてくれる本は、世界中を探しても余白を駆使したこの一冊しかない(余談だが、私は一度この本を道に落として失いかけたことがあった)。

4.マルジナリアでつかまえて

ところでその余白への書き込みを英語では「マルジナリア(marginalia)」という。一九世紀前半頃につくられた比較的新しい言葉のようだ。これまでいろいろな人たちが、蔵書の余白に書き込みをしたマルジナリアが残っている。そこにはそれぞれの人がどのように本を使ったのかという息づかい、本との接触の痕跡が残っている。それを眺め味わってみることで、ひょっとしたらそれまで必ずしも見えていなかった、その人のある面が見えてくるかもしれない。そんな気持ちを込めて「マルジナリアでつかまえて」と題してみた。

というわけで、これから具体的に見てゆこう。まずは『文学論』の著者である漱石から。彼もまた本に書き込みをしなければ読めない族の一員だった。さてどうなりますか、しばしおつきあいいただければこれ幸い。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?