夜更けの酒場で紡がれる、あの時の物語(仙台空港・仙台空港鉄道)|終着駅に行ってきました#7

東北を代表する政令指定都市、仙台。空の玄関口、仙台空港に隣接した終着駅は、東日本大震災による津波の被害を受けながらも、力強く復活をとげました。そこから出発する銀色の列車が連れて行ってくれる仙台の街は、今宵も皆の記憶を包み込んで、静かに更けていきます。〔連載:終着駅に行ってきました〕

文=服部夏生 写真=三原久明

個人的な話だが、ぼくは大学の5年間を仙台で過ごした。1年余分なのは、留年したからである。

仙台の街にはあまりいい思い出がなかった。何をしたいのかわからず、勉強も就職活動もせず、漫然とした日々を過ごしていた。自意識だけが肥大し、身動きが取れなくなったのである。仙台の街が好きになれなかったのは、要するに、典型的なモラトリアム青年だった自分のことが嫌いだったからであり、言うまでもないが、仙台の街は別段ぼくに何も悪さをしなかった。

どうにか就職を果たし、東京に住むこととなって以来、仙台からはずっと足が遠のいていた。特に行く理由がなかったからだが、その奥底には「あの頃」のイケてない自分の姿を思い起こしたくないという気持ちがあった。東日本大震災の後も、気にはなっていたが、数少ない友人たちが無事だったこともあり、行くことはなかった。

久しぶりに足を運んだのは、仙台の街を出てから20年ほど経ってからだった。出張だったが、少し早めに街に入って、学生時代に住んでいた山の上にあったアパートに行ってみた。町並みはずいぶん変わっていたが、麓に市街地のビルが広がり、遥か彼方に海が見える景色は変わっていなかった。よく通った中華料理屋は道向かいに移転していたものの、あの頃と同じ夫婦が20年分歳をとって、同じメニューを作っていた。炒飯を頬張っていると、何か自分の中にこびりついていたものが、はらりと落ちたような気がした。

ミハラさんと東北の終着駅に行こうと相談した時に「仙台で泊まれるならどこでもいいです」と言ったのは、改めて、学生時代を過ごした街で夜を過ごしたいと思ったからだ。社会に出てからもどこか居場所のない気分を抱えたままいたずらに歳を重ねてはいるが、仙台は、曲がりなりにも社会に出た際の始発駅的な存在である。その街に赴くことは、リアルな終着駅で酒を飲みながらそこに住む人たちに思いを馳せることと、どこか共通するものがあるように感じたのである。

「じゃあさ、仙台空港にしよう」

ミハラさんは、ぼくの希望を取り入れた目的地を提案してくれた。

「前はね、町内に歴史のある醸造所があったんだけどね」

JR常磐線の旧山下駅前にあった雑貨屋で、地元で作られたワインを眺めていると、女将に声をかけられた。

今回は、お互いの仕事の都合もあって、ミハラさんの車で国道6号線を都内から仙台まで走らせることになった。

福島県に入り、福島第一原発がその姿を見せるようになるのと前後して「この先帰還困難地域」と記された立て看板が散見されるようになった。折しも不通区間が復旧し、震災以来10年ぶりにJR常磐線の全線運行が再開されたタイミングでもあった。復活した駅には、空間線量計に放射線量が表示されており、整地されたロータリーの先はロープが張られ、人が入ることを拒絶していた。

そんな地域を超えて、県境にある宮城県山元町に近づくにつれ、景色は少しずつ穏やかになっていった。懐かしい景色をもっと見たくなって、山元町のはずれにある四方山に登る、という寄り道をしてみることにした。学生の頃、親の金で無聊をかこっていたぼくは、原付を1時間ほど走らせて、この山の展望台まで何度かきていたのである。高いところから海を見ていると、幾分か気分が晴れやかになった。

ミハラさんのSUVが車体を軋ませながら登り切ったところに、展望台があった。見下ろすと、のんべんだらりと広がりながら太平洋へと繋がる平野は、西側の阿武隈川沿いに広がる谷間の風景と好対照を描いていた。あの頃と同じ光景に見えたが、少し注意深く観察すると、海のそばになるにつれて、その平たさには不自然さがあることに気付かされた。あちこちで整地が進められており、真新しい築堤の上には工事用車両が並ぶ。

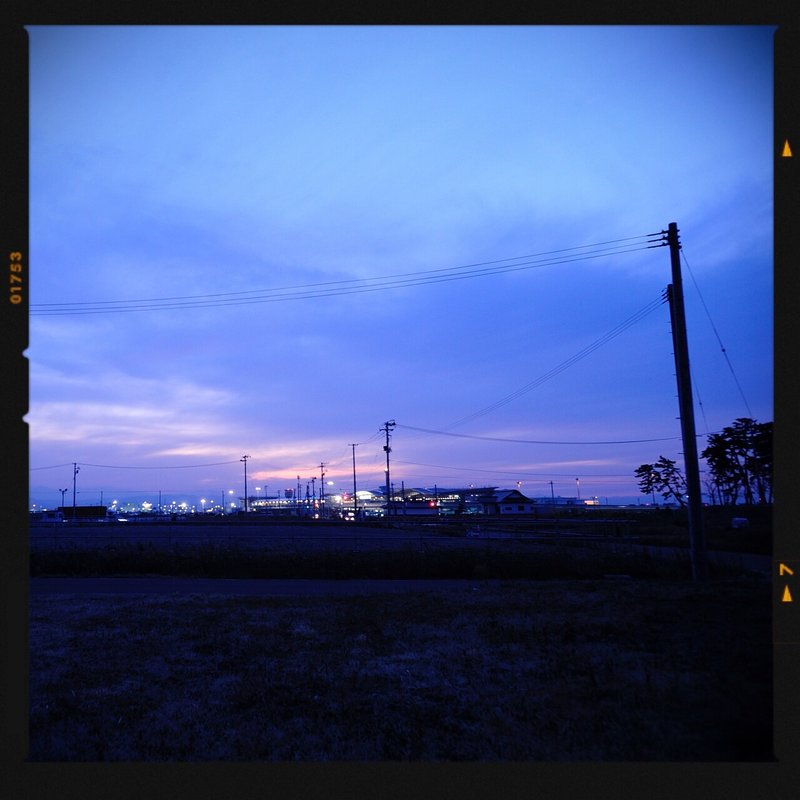

北に目を向けると仙台空港が小さく見え、常磐線の高架が伸びている。その上を銀色の車体に西日を反射させた列車が走ってきて、真新しい山下駅に滑り込んだ。

記憶にある旧常磐線は、もっと海沿いの集落を走っていた。だが津波は、線路も路盤も旧山下駅も一緒くたに押し流したのである。

「今では、観光客もずいぶんきてくれるようになったね。でも、ちょっと拍子抜けするみたい。ここらへんは思ったよりのんびりした景色なんだろうね」

山を降りて入った雑貨屋で、自分がかつて仙台の大学に通っていたこと、この町には何度か遊びにきていたことを話すと、雑貨屋の女将は、くだけた雰囲気で街の話をしてくれた。

「でもね、ここも何万人も津波に流されているんだよね。平地が広がっているところにも家が並んでいたからね。海岸には防風林もあったし。あなたも昔来たことあるならわかるでしょう」

山下駅は、海沿いの古い街のはずれにある駅だった。その駅跡にあるモニュメントには、山元町の津波の犠牲者は637名と刻まれている。その数字を彼女が知らないわけはない。彼女にとって、自身の暮らしてきた街とそこに住む人たちが流され、もう存在しないということが、いかに大きなことか。それが、「何万人」という一言に現れているような気がした。

以前、町内にあった県内唯一のワイナリーは、工場や畑などが津波に襲われ再建かなわなくなったという。

「私たちもね、街中にあった前の家が津波の被害を受けて、ここに移転したのよ。新しい駅はできたし、落ち着いて来ているけれど、やっぱりね、街は前とは変わっちゃった。私たちにとって、震災は、まだ終わっていないの」

併設している簡易郵便局に老婆がやってきた。日が暮れる前に仙台空港に行きたい、とミハラさんが言っていたことを思い出した。そろそろ切り上げどきだ。ワインを購入すると、女将は

「ありがとう。これはね、震災の後に新しくできた醸造所のワインなのよ」

そう言ってお釣りを渡してくれた。そして、老婆のもとへ行き、求めに応じて切手を数枚、手渡しながら、世間話をし始めた。

* * *

「どこに行く? 任せるよ」

仙台空港駅を一通り見ているうちに、春の空はすっかり暮れてしまった。仙台のホテルにチェックインして、すぐさま街に出た。

「行きたいところあるんですよ」

そう言って、ミハラさんを連れて国分町に向かった。国分町は仙台、というか東北を代表する歓楽街である。飲食店から、風俗関連まで。ここにいれば夜の遊びはほぼできてしまうという街だ。一角に、学生時代に通った焼肉屋があり、そこへ行こうと旅に出る前から考えていたのである。

「いらっしゃい。そこの空いているテーブル座って。今片付けるから」

細い路地の先に、精一杯存在を主張するかのように3つも看板が置かれた焼肉屋は、思った通り混雑していた。煙の中から飛んできた張りのある声は、聞き覚えがあった。学生時代と変わらず、おばちゃんがひとりで切り盛りしていた。狭い店内のそこここで客が肉を焼いている。手前のカウンターには酔客がふたりと、若者がひとり。座敷には、ぼくが通っていた大学の教官と研究室の生徒たちと思しき集団がきているようだ。いかにもオーバードクターといった雰囲気の男性が、みなの注文を手早くまとめておばちゃんにオーダーし、ついでに冷蔵ケースから瓶ビールを持ち出している。

「ちょっとアッキー、何本取ったかちゃんと覚えといてね」

おばちゃんの声は鋭いが、トゲはない。たちまち酔客から、おばちゃんいいから100本にしとけ、と合いの手が入り、オーバードクターのアッキーがそれはないですよーと言い返し、店内は再び喧騒と肉を焼く煙に包まれるのである。

「あらすまないわね。ひとりでやっているもんで、ご迷惑おかけします」

テーブルの上を手早く片付けて、皿をキッチンまで運んだミハラさんに、おばちゃんは律儀にお辞儀をした。ミハラさんは「いやあ」などと言いながら瓶ビールを取り出して「こちら、もらいますね」と、コップもふたつ棚から取ってきた。タイミングといい口調といい、すっかり常連の風情である。

座敷では、教官と生徒たちの会話が交わされて久しい。ふたつのグループがあるが、同じ医学系の研究室らしく、議論は互いに入り乱れ、壮大さを増していった。そのやりとりに疲れた生徒が立ち上がり、カウンター客たちと世間話を交わす。ふらりと入ってきたこれまた大学の教官らしき男性が、挨拶もそこそこに、おばちゃんに娘の進路について報告をする。無秩序ぶりは、あの頃と全く同じだった。

ぼくもまた、あの頃と同じように黙って皆の会話に耳を傾けていた。皆から聞き出したい話もなくはなかったけれど、今は聞くべき時ではないと思った。

あの頃のぼくもまた、会話にうまく加われずとも、酒場の空気にふれ、そこで交わされるくだらなくも純粋で崇高な話を耳に入れ、一端でもいいから理解しようとしていた。酒場の会話とは、突き詰めれば愚痴と言い訳、過去への憧憬と未来への大言壮語である。それを知った今もなお、何者かになろうという人と、何者かになってしまった人たちが入り乱れる、この店の空気に身を委ねるのは心地よかった。そしてあの頃の自分の肩を叩いてやりたい気分になった。

「いいじゃないか、その調子でやっていけ」

その調子でやっていったって、輝かしい未来が待っているわけではない。あの頃、薄らぼんやりと憧れを感じた、ものを書く人にはなったが、限りなく「自称」に近い。大負けに負けてブリキくらいの輝きの未来である。でも、何十年か後にこうやって、煙ったい焼肉屋で杯を重ねながら、ほのかなノスタルジーと共に、変わらないものと変わったものを選り分けることはできる。

たとえ、酔いに助けられた一時的なものであっても、それは、自らの欠落を受け入れたが故に過ごせる、貴重なひとときだ。先年の中華料理屋で「落ちた」と感じたものは、自分に対するわだかまりだったことに改めて気がついた。この店に来てよかったな。そう思った。

ミハラさんは、心持ちを察したのかどうか、ぼくをほっといて、カウンターの酔客と通路越しに話しながら、焼肉を食べビールをぐいぐい飲んでいる。

* * *

「お会計お願いします」

アッキーが大きな声を張り上げた。

「ビール何本だった? アッキー」

「えーと」

「4本かな」

「こっちは5本、合計9本で計算していいですか」

「待った待った、俺たち別のグループなんですよ」

「あら困った、アッキーどうしよう」

「俺のも入れといてよ。100本」

「ちょっと黙ってて」

「あ、あと1本あります」

皆が口々に声を挙げはじめて、中だるみ気味だった店内に再びカオスが訪れた。しかし、ややあって教授と思しき人物が「まとめて出すから」と一喝し、若者たちからの「ありがとうございます!」の合唱の中、両グループ合わせて1万7千円也を払い、場は治まった。大人がおごり、学生はお礼を言う構図も当時と全く変わらぬまま、大学関係者の一団が賑やかに出て行くと、より賑やかなグループがぞろぞろと入ってきた。

この店の夜はまだ続きそうだが、気分的に店を出るタイミングだった。

「20年ぶりにきました。ぼくもトンペイに行ってたんですよ」

会計の時、地元でしか使わない大学の通称を言うと、おばちゃんの顔がふわっとほころんだ。

「あら。今は何やっているんですか」

「文章書いているんです」

「あらそう」

「あっちは写真撮っている人。ふたりで全国を回っているんです」

「ちょっとアッキー、この方、写真家の先生だってよ」

ぼくは、なぜか店に舞い戻っていたアッキーと話し込む写真家の先生にお願いして、おばちゃんとの2ショットを特別に無料で撮っていただいた。

「またきますね」

「うん、またきてね。ありがとう」

おばちゃんは、店の外まで出てきて、もう一度、またねありがとう、と見送ってくれた。

「さて、どうしよう。俺はもう一杯飲みたいんだけど」

国分町の夜は長い。写真家の先生改めミハラさんの意見にぼくも賛成だった。ただ知っている店がなかった。

「じゃあ、ちょっと待っていて」

ミハラさんは目の前にあった酒屋に入って、店員に声をかけ、やがて彼と一緒に出てきた。

「彼がね、オススメのお店につれてってくれるって」

「知り合い、じゃないですよね」

「もちろん違う。バーボンのおいしい店を教えて欲しいって頼んだんだよ。酒屋だから、いろんな酒場に卸しているでしょ。だからお店の良し悪しも知っていると思ったからさ」

先生と呼ばれたのがよほど嬉しかったのか、今宵のミハラさんはいつにも増してアグレッシブだ。すっかりお株を奪われた格好のぼくは、彼の決断に賛辞を送り、どこまでも人の良さそうな店員さんにお礼を言いながら、後ろをついて行った。

連れていってもらった店は、歓楽街からずいぶん離れた川縁の公園のそばにあるバーだった。壁に据え付けられたお手製の棚にずらりとバーボンの瓶が並べられている。知識もないので、適当に好みを言って、一杯出してもらった。

うまかった。とろりとしたコクのある味わいは、ラフで刺激の強い酒くらいにしか捉えていなかったぼくのバーボンへの認識を改めさせるものだった。

店主は、元々はここの常連客だったという。ところがある日、創業者が「君、この店やらない?」と急に尋ねてきた。自分なりの将来設計もあったが「それもいいな」と引き受けることにした。バーボンは好きだったが、カウンターの内側と外側では見える景色がまるで違う。苦労はしたが、経営をどうにか軌道に乗せた。創業者もあれこれ口出ししてこなかったので、オリジナリティも出すことができた気がする。震災直前には、再び創業者に提案されるまま店を買い取った。

そんな話をぽつりぽつりと話してくれた。

「学生の頃、こんな店があったら通ったかもしれないです」

ここでもかつて仙台に住んでいた話になった。そして、震災後しばらくこの街に来なかったというブリッジを挟んで、自然に「あの日、どうしていたか?」という話になった。

「ぼく、店、開けたんですよ」

彼はそれまでと変わらない口調でそう言った。

「棚が自作だから、壊れてバーボンの瓶が割れちゃっているんじゃないかって、気になって」

オーナーになって間もなかったこともあり、いてもたってもいられなかった。案に相違して、バーボンはほぼ無傷だった。そして、彼は、そのまま店に残ることにした。

「家に戻っても不安でしたしね。停電は続いていたから真っ暗闇でしたけど、ここにいた方が落ち着いたんです。パソコンの充電が残っていたから、とにかく元気になるような曲をと思って、マイケル・ジャクソンのPVを流しながら、カウンターの内側に座っていました」

少し間があいた。

「そうしたらね、きたんですよ、常連のお客さんが」

その客もバーボンの棚が気になっていた。そして無事を確かめると「余震もあるから、早く家に帰りなよ」と自分のことは棚に上げて、意見してきたという。

「それもそうだ、と思って帰ったんですけど、なんとなく次の日も店を開けました。そうすると『心配だったから』って言いながら、常連さんたちがぽつりぽつりとくるんです」

もう一度、間があいた。

「実は、その頃、お店これからどうしようって、まだ迷っていたんです。でも、そんなことがあって『とにかく開け続けよう』って心が決まったんです」

それからずっと続けて、今日に至った。結婚もして、少し前には子どもも生まれたんです、と言って、彼は笑顔を見せた。

おかわりを飲みながら、ぼくは少し前に南三陸で見た景色を思い出していた。内陸部から伸びるJR気仙沼線に沿いながら、車を走らせていくと、もう少しで海というところで、重機が並んでいる小さな駅に出た。

掲げられている説明文には、気仙沼までの区間は、鉄道の路盤を生かしBRTと呼ばれるバスを運行させることとなったと書かれていた。その駅は、バス停となるべく路盤もろとも改造を受けている最中だったが、その日は工事はおやすみのようで、誰もいなかった。

駅前をぶらぶらしていると、壁のコンクリートに目が止まった。背の高い苔むしたその壁には、一見不似合いな水玉模様が描かれていた。不思議に思って近づいて気づいた。その無数の水玉は、壁に当てられた軟式ボールの跡だった。青空の下、人気のない駅の周りで、それだけが、そこに人がいて、彼らが生活していたことを強烈に主張していた。

その景色が、酔った頭の中に浮かんできた。今では、あの駅は整備され、水玉模様の壁はなくなっているだろう。あそこで遊んでいた子どもたちは、今はどこにいるのだろう。駅のコンクリートで壁あてをしたことを思い出すことはあるのだろうか。

酔いが回り出した頭に、切れ切れの思考が浮かんでは消えていった。

「俺もあの時の話をしていいかな」

気がつくと、今度はミハラさんが、「3.11の時、自分は何をしていたか」を話し始めていた。店主がうんうんと頷きながら聞いている。

今宵は誰もが、自分語りをしたくなる夜のようだ。よし、とことんまで付き合おう。そう決めた。

「もう一杯、お願いします」

仙台の夜は、様々な人の思いを包みこんで、穏やかに更けていった。

* * *

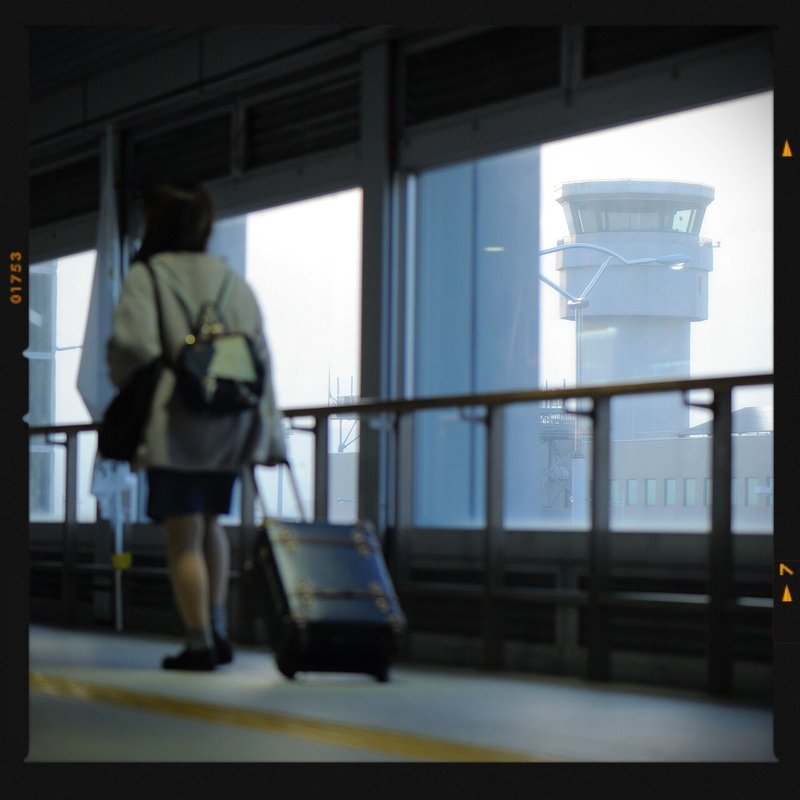

翌朝、仙台空港駅を再び訪れた。

その名の通り、仙台空港に直結する仙台空港鉄道の終着駅である。この路線は、仙台空港に仙台の中心部から1本で行けるアクセス鉄道として、2007年に開業した。海沿いにあったがゆえ、震災による津波の被害も大きかった。仙台空港駅にあった運輸管理所の機械類が浸水、さらに滑走路の下を潜るトンネルが水没したことで、全線が復旧するまで半年以上を要した。現在、地上から駅に上がるエレベーターには、どこまで津波が来たかの表示があるが、背丈をはるかに超えており、その被害の大きさを今に伝える。

震災後、仙台空港鉄道は、宮城県からの援助を受けるなどして苦闘を重ねることとなる。一方でプラスの要素もあった。沿線開発が順調に進み、途中駅の杜せきのしたに直結する巨大なショッピングモールも完成した。利用者は増加し続け、その結果、18年度決算では黒字を計上するまでになった。我々が乗った4両編成の電車も、身動きがしにくいほどのぎゅうぎゅう詰めだった。

その終着駅は、国際空港の玄関にふさわしく、清潔で広々としている。頭端式のホームにステンレス製の電車が到着すると、飛行場を利用する人々がどっと降りてくる。

「賑やかですね」

記念切符を買い求めながら年配の駅員に話しかけた。しばらく会話を交わしていく中で、やはり震災の時の話になった。

「あの時も被害は大きかったのですが、高架だったから、駅そのものは、無事だったんですよ」

そう振り返る駅員は少し誇らしげだった。

早朝に寄ってきた荒浜という海辺の集落は、津波で街が丸ごと消失していた。学生時代に訪れた時の記憶では、集落の先に防風林があり、そこを抜けると白砂の海岸が広がっていた。だが、街の痕跡はほとんど見当たらなかった。唯一残った建物だという小学校の校舎が、整地の進む野原にポツンと立っていた。その異様さをたたえた光景は、百の文言よりも雄弁に、津波の威力、それが奪ったものの大きさを物語っていた。

仙台空港駅は、同じく海沿いにあって、機械類に損害はあったものの、壊滅することはなく震災の脅威を耐え抜いた。それがどれほど凄いことだったか、たった2日だが、思い出深い場所を何箇所か見てきたぼくにも、幾分かは理解できるような気がした。

飛行場と電車の写真を撮りたいというミハラさんにくっついて、駅を出て、海沿いの公園の丘に登った。遮蔽物のない吹きっさらしの中、駅と空港を見ると、それは巨大なモニュメントのように見えた。反対側に目をやると、白砂の海岸と太平洋が広がり、彼方の空から飛行機がこちらに向かって来ていた。

やがて轟音と共に飛行機が着陸して、再び、静寂が訪れた。

ふいに子どもの笑いごえが風に乗って、途切れ途切れに聞こえて来た。

再び振り返ると、丘の手前には墓地があり、傍らに広場があった。そこを墓参りと思しき家族づれが歩いていた。おめかしをした子どもが笑いながら両親にまとわりつくように走っていた。その向こうに、陽光を浴びてきらめく海が広がっていた。

あの頃と、まるで変わらない景色だった。

街がなくなっても、大切な人やものが消失しても、残された人の人生は続く。

かつてそこにあったものと共に、亡くなった人たちの思念は消失していく。そして、ぼくたちの思念もまた、浮かんでは消えてを繰り返しながら、いつしか完全に消失していく。生きていく限り、あらゆるものは更新されていき、思い出は積み重なっていく。だが、消失による空白が埋まることはない。

それを知りながらなお、ぼくたちは、なくしたものを思い起こす。残された建造物をモニュメントに見立てながら、そして、夜の酒場でバーボンを飲みながら。

震災の日、ぼくは都内にいた。その夜見た真っ暗な空に星がきらめく光景を、今でもありありと思い出せる。ぼくは、なくしたくないものがあること、そして、それがいつかなくなることを、その時その場で実感したのだった。

そして、今、思う。

かつて自分がいた場所があり、あの頃を振り返られることのかけがえのなさを。

学生時代のぼくは、海を見て、どこか遠くへ行くことに思いを馳せていた。

どこに行けたか、行けなかったのか、今だって本当のところはわからない。だが、とにかく、今、ここに生きて立っている。それで十分のような気がした。

終着駅から、午前の透明な光を反射させた銀色の列車が発車していく。

「そろそろ行こうか。ちょっと風が強くてキツくなってきたよ」

写真を撮り終えたミハラさんが、絶妙なタイミングで話しかけてきた。

「仙台駅の裏手に参鶏湯のうまい韓国料理の店があるんですよ。そこで昼ごはん食べません?」

「いいね」

昼食後、もう一泊して古い友人と久しぶりに会うというミハラさんと別れて、新幹線に乗り込んだ。ひと息ついてから、ミハラさんが昨夜、撮影してくれたおばちゃんとの2ショットをSNSに挙げた。

しばらくして、大学時代の友人から反応があった。

「あの店まだやってたんだ。懐かしいな」

彼ともあの焼肉屋に何度か行ったことがあった。おばちゃんが元気だったと告げると

「おばちゃん、妻と同姓同名なんだよね」

と返ってきた。大学を卒業してから彼とは会っていない。若者時代で記憶の更新が止まっている彼が、今や家庭を持っていることが少しおかしかった。

「あの店で、また会おう」

きっと実現するような気がした。そして、自分が、仙台の街をいつの間にか好きになっていたことに気がついた。

「こっちは松島に到着。今度はどこ行く?」

ミハラさんからメッセージが送られてきた。

「九州とかどうです?」

「いいね」

ぼくらの珍道中はこれからも続くのである。

文=服部夏生 写真=三原久明

【単行本発売のお知らせ】

本連載をもとに加筆修正して撮り下ろしの写真を加えた書籍『終着駅の日は暮れて』が、2021年5月18日に天夢人社より刊行されます。

▼お求めはこちらから

服部夏生

1973年生まれ。名古屋生まれの名古屋育ち。近所を走っていた名鉄瀬戸線・通称瀬戸電に、1歳児の頃から興味を示したことをきっかけに「鉄」の道まっしぐら。父親から一眼レフを譲り受けて、撮り鉄少年になるも、あまりの才能のなさに打ちのめされ、いつしかカメラを置く。紆余曲折を経て大人になり、大学卒業後、出版社勤務。専門誌やムック本の編集長を兼任したのちに、フリーランスの編集&ライターに。同じ「鉄」つながりで、全国の鍛冶屋を訪ねた『打刃物職人』(三原久明と共著・ワールドフォトプレス)、刀匠の技と心に迫った『日本刀 神が宿る武器』(共著・日経BP)といった著作を持つ。他、各紙誌にて「職人」「伝統」「東京」といったテーマで連載等も。趣味は、英才教育(!?)の結果みごと「鉄」となった長男との鈍行列車の旅。

三原久明

1965年生まれ。幼少の頃いつも乗っていた京王特急の速さに魅了され、鉄道好きに。紆余曲折を経て大人になり、フリーランスの写真家に。95年に京都で撮影した「樹」の作品がBBCの自然写真コンテストに入賞。世界十数か国で作品展示された結果、数多くのオファーが舞い込む。一瞬自分を見失いかけるが「俺、特に自然好きじゃない」と気づき、大物ネイチャーフォトグラファーになるチャンスをみすみす逃す。以後、持ち味の「ドキュメンタリー」に力を入れ、延べ半年に亘りチベットを取材した『スピティの谷へ』(新潮社)を共著で上梓する。「鉄」は公にしていなかったが、ある編集者に見抜かれ、某誌でSLの復活運転の撮影を請け負うことに。その際の写真が、数多の鉄道写真家を差し置いて、教科書に掲載された実績も。趣味は写真を撮らない乗り鉄。日本写真家協会会員。

※この記事は2020年3月に取材されたものです。

よろしければサポートをお願いします。今後のコンテンツ作りに使わせていただきます。