うらやましい孤独死【無料公開版(3)】

「うらやましい孤独死」の条件〜土喰ミツエさんのケース

鹿児島県の山間部にお住まいの土喰ミツエさん(ご家族からの許可をいただき実名表記)のケースは、まさにその2つを完璧に持っていた好例だ。しかも、2つ目の条件である「死への覚悟」がご本人だけでなく遠方の家族にもあった点は特筆すべきだろう。だからこそミツエさんは高齢独居で最期の瞬間も一人だったにもかかわらず、周囲から「うらやましい」と言われたのである。

鹿児島県の山間部、段々畑が広がるのどかな坂道の途中にぽつんとある十数軒の集落。その中にミツエさんの自宅はあった。

ミツエさんは90代。隣の集落で生まれ、この地に嫁いで来るまでは看護助手をされていたという。車の窓から外の風景を眺めながら、「看護助手時代に医師と一緒に往診に出てはここでお茶を飲んだ」と、楽しかった若かりし頃の話をするのが常だった。

ミツエさんはこの集落で5人の子どもを育てあげた。子育て、畑仕事、家のこと、集落のこと、パワフルになんでもこなすミツエさんは集落の中でも信頼の篤い存在だった。成長した子どもたちはみな集落を離れ、次々に都会に出ていった。その後ご主人も亡くなり、一人暮らしになった。それでもミツエさんは決して集落を離れなかった。気持ちは元気でも体は確実に老いていく。ミツエさんは心臓病に膝関節症を抱えていた。そして、そのうちに認知症にもなった。次第に物忘れが激しくなっていき、認知症は重度と診断されるまでになった。

それでもいつも外に出て畑仕事をしていた。山中にぽつんと存在する集落での認知症の高齢者の独居。認知症が重度になった時点で、もう集落での独居生活は厳しい、と考えるのがふつうだろう。

土喰ミツエさん、自宅前にて

鹿児島の山間部に位置するミツエさんの自宅と畑

それでもミツエさんは集落を離れなかった。 「病院にも施設にも行かない。この集落から出ない」 これがミツエさんの願いだった。 幸いなことに、ミツエさんはその願いを支援してくれる「いろ葉」という小規模多機能介護施設に巡りあうことができた。「いろ葉」は自宅への訪問介護も施設への通い介護(デイサービス)も、緊急時などのお泊り介護も、すべて提供してくれた。 重度の認知症とはいえ、何もかもまったくできなくなるわけではない。 お米を炊くこと、畑仕事、布団の上げ下げなど、昔からやり慣れていることはたいていできる。 「いろ葉」のスタッフたちは日々独居のミツエさんの自宅へ行き、食事や掃除など、本人が困難になりがちな部分だけをさり気なくサポートした。

デイサービスに出かけるミツエさん。

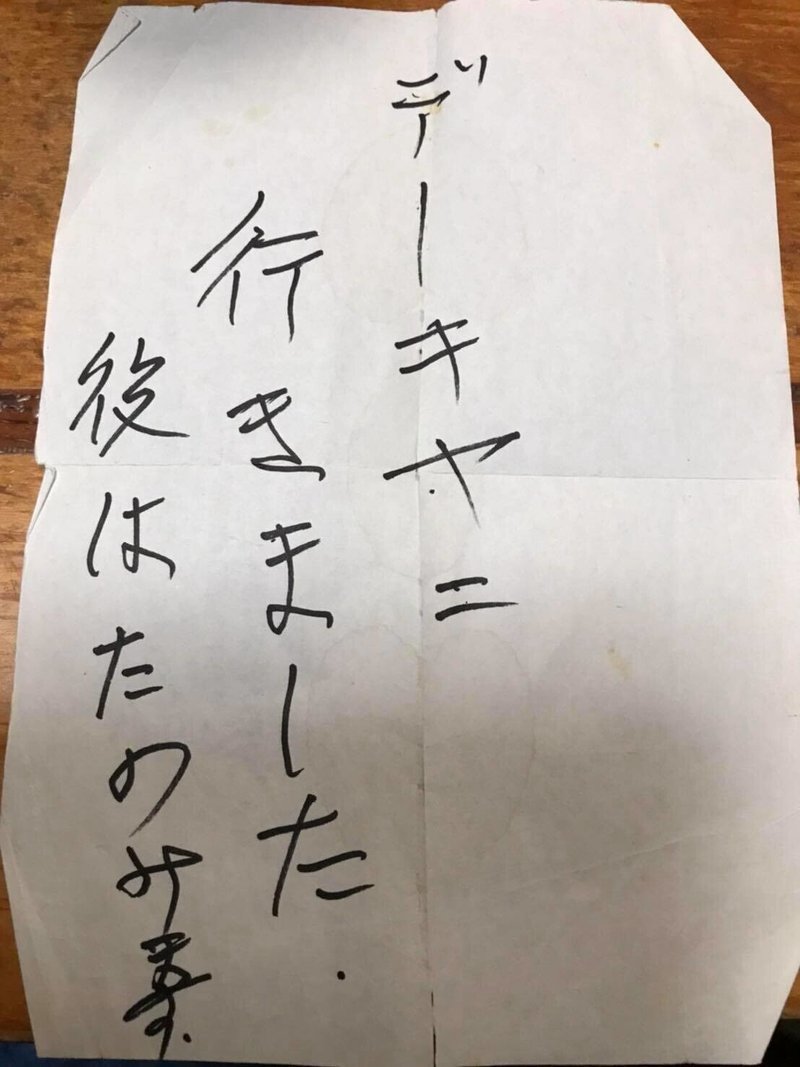

すでに亡くなられているご主人宛に残した置き手紙

「デイケアに行きました。後はたのみます」

ミツエさんは、重度の認知症になったあとも、集落の仲間たちと話をするのが好きだった。 また集落の仲間たちも、ミツエさん宅に電気がついているか、新聞は溜まっていないかなど、常に気にしてくれていた。集落で会合があるときも、認知症があろうが、トイレがうまくいかなかろうが関係なく、ミツエさんを歓迎し、参加させてくれた。 ミツエさん宅は狭い坂道にあるためデイサービスの送迎車を玄関口までつけられない。少し離れたところで車を降りることになるのだが、そんなときはよく近所の方たちが「あとは私が家まで連れていくから大丈夫」と言っては、ミツエさんを自宅まで連れていってくれた。重度の認知症など関係なく、ミツエさんはこれまでどおり地域の仲間たちから敬われていた。 ミツエさんにはこの集落で生活をともにしてきた仲間がたくさんいたのだ。 この集落ではかつて、みんなでお金を出しあって山を整備したりしたという。生活そのものが絆で成り立つような地域であり、仲間たちだった。 重度の認知症のミツエさんが独居を継続できた要因の一つに、集落の絆があったのは言うまでもないだろう。

集落に雪が積もったある寒い日、ミツエさんが突然いなくなった。「いろ葉」のスタッフが訪問したとき、自宅がもぬけの殻だったのだ。 履物は玄関にすべて揃っている。雪の中、おそらく裸足で出ていってしまったのだ。

「いろ葉」のスタッフたちは周囲を必死に探した。その知らせを受けた集落の人たちもみなすすんで探しに出てくれた。 数時間後、ミツエさんはお墓の前にたたずんでいるところを発見された。雪の積もる寒空の中、すでに亡くなっているご主人の姿を求めて外に探しに出たらしい。足元はやはり裸足だった。 この事件により、「いろ葉」のスタッフも近所の人たちも、ミツエさんの今後の生活に一抹の不安を感じた。 それでもミツエさんは自宅での生活をあきらめなかった。「いろ葉」の介護スタッフも、近所の人たちもそれを支えた。 時折帰ってきてはお母さんの生活を見ていた息子さんたちも、遠方で日々心配しながら、それでも本人の思いを大切にしたいという故郷のみんなの思いを尊重してくれた。 周囲から見ればヒヤヒヤものの生活だったが、それがミツエさんの願いだった。

「認知症になったら何もわからなくなる」というのは誤解である。 認知症というのは基本的に記憶障害であり、最後まで人格や性格は元のまま保たれるケースが多いのだ。「前頭側頭型認知症」という少し特殊な認知症を除き、人格が変わったと思われるケースの多くは、周囲の人々の対応が変わってしまったことに起因する当人の困惑なのである。 「いろ葉」のスタッフはこうした認知症高齢者への対応は手慣れたものである。彼女の人格を十分に理解し尊重した上で、彼女の記憶がまばらでも、それでも生活には困らないように彼女をさり気なく支えた。 また、「いろ葉」のスタッフは近隣の人たちにも認知症の対応を何度も説明し、理解を得た。こうした努力のおかげでミツエさんは、望みどおりの自宅生活を継続できたのである。

余命1週間の宣告

そんなミツエさんの生活が一変した。心臓病が悪化し、とうとう病院に入院となってしまったのだ。 病院では、主治医から「余命は1週間あるかないか」と告げられた。 病院に入院したミツエさんの生活は一変した。そして性格も一変した。

点滴の管を抜く、ベッド柵を乗り越える、昼夜関係なく大声で喚く......ミツエさんは病院で大暴れする〝問題患者〞になってしまった。 重度の認知症でもそれなりの生活ができていたのは、昔から変わらない木造平屋の自宅に住まい、顔見知りの近所の仲間たちに囲まれていたからだったのだろう。 病院という白い壁に囲まれた無機質な生活に放り込まれたミツエさんは、その余命幾ばくもない体にムチを打って、医学的管理という拘束から必死に逃れようとした。 常識的な医学を当てはめようとすればするほど、ミツエさんは暴れる。病院側はさらに医療で対処することに必死になる。ミツエさんはさらに暴れる。ミツエさんも病院側ももがけばもがくほど深みにはまっていくようだった。

こうした、管を抜く・暴れるなどの患者さんの対応に困った場合、また治療に支障が出るような場合、われわれ医師がまず考えるのは手足を縛ってベッド柵につないでしまういわゆる「身体拘束」、そして睡眠薬や鎮静剤などの薬剤によって落ち着いて(眠って)もらう「ドラッグロック」だ。ほとんどの医師はこうした対応を取る。 ミツエさんもそのまま入院が長引けば、手足をベッドに縛り付けられ、睡眠薬や鎮静剤で表面的な落ち着きを得、そのまま病院で亡くなっていたことだろう。

しかし、事態は動いた。ミツエさんの状態を見るに見かねた「いろ葉」のスタッフが、 本人・家族・そして病院に自宅に帰ることを提案したのだ。 もちろん、自宅での看取りまで想定し、訪問介護・デイサービスをフルで組み込むことは大前提の提案であった。さらにご近所・ご家族の理解と協力も不可欠だった。 幸い、遠方のお子さんたちも賛成してくれ、「最期まで本人の好きなように」と口を揃えて言ってくれた。大阪在住の息子さんは毎朝8時に電話で安否確認してくれることとなった。もちろん近所の人たちも「いろ葉」の申し出をこころよく受け入れて、協力を約束してくれた。 当初、病院側だけは「いろ葉」の提案に消極的だった。それが医師の通常の考え方だろう。 それでも「いろ葉」の熱心な説得があり、さらに家族や近所の同意も得られたことで 最終的には病院からも退院の許可を得られた。

こうしてミツエさんは 日ぶりに退院した。 退院して自宅に戻ると、それまでの暴れっぷりが嘘だったかのように元の穏やかなミ ツエさんに戻ってしまった。

病院での大騒ぎはいったいなんだったのか? 余命1週間という医師の診断はなんだったのか? それらがすべて夢だったのではと疑うほど、以前と何も変わらないミツエさんが帰ってきた。 朝はデイサービスに行き、デイサービスではご飯を食べ、夕方は自宅に戻る。近所の人たちも温かく見守る。以前より足腰は衰えはしたものの、自宅には以前のにこやかなミツエさんがいた。

退院して1週間が経ったころだった。その朝、ミツエさんはいつもと同じように大阪 の息子さんと電話をした。声の調子はいつもと変わらず、落ち着いた口調だったそうだ。 電話の1時間ほど後、「いろ葉」のスタッフがデイサービスのお迎えに訪ねた。 ミツエさんは布団の中にいた。すでに呼吸は止まっていた。それは優しい顔だった。

ミツエさんはいつも「どこにも行きたくない、集落にいたい。施設も病院も入りたく ない」と言っていた。集落でもみんなに敬われていた。その希望どおり、集落の中の自 宅で、旦那さんと子どもたちとの思い出がいっぱい詰まった古いわが家で、最期まで生活できたのだ。家族も、ご近所さんたちも、介護スタッフも、みんながその最期を笑顔で見送った。 高齢独居にもかかわらず、そればかりか重度の認知症にもかかわらず、最期まで自宅での生活を継続できたミツエさんの人生。 ミツエさんの最期が一人であったということに、どれほどの意味があるのだろう。 もし世間がこれを「孤独死」というのなら、これこそがまさに「うらやましい孤独死」ではないだろうか。

家族の覚悟

前述したとおり、ミツエさんは「うらやましい孤独死」の要件として私が考える

・それまでの生活が孤独でないこと

・誰にも訪れる死への覚悟があること

の2つを完璧に持っていた。しかも2つ目の「死への覚悟」が本人だけでなく、家族にもあった。この、「家族の覚悟」は特に注目すべき点だろう。

前述した夕張の女性のケースは、逆に「天涯孤独」であったからこそ希望どおりの人生を送ることができた。

現在、高齢者の入院・施設入所という傍から見た安全・安心の地への誘いは、日本全体で大きな潮流となっている。「最期まで自宅で」という本人の希望は、医療従事者や家族から見た安全・安心の思いによって阻害されているのだ。だから、むしろ天涯孤独のほうが本人の希望が叶えられやすい状況になっている。

在宅医療や高齢者医療における日々の診療の中で、それまで何不自由なく独居していた高齢者のところに突然家族が現れて、「心配だから施設に入所を決めました」と言われることがよくある。

私も日々接していて、本人がそれを希望していないのは明白なのに、本人の思いは斟酌されていない。

だが、本人はそれを受け入れざるを得ない。なぜなら、その方針には1ミリの悪意もなく、その決定に至るまでのすべての過程が善意の塊なのだから。

「最期まで自分らしく、自分の好きなところで気ままに生活したい」という高齢者のささやかな願いは、家族や医療従事者など周囲の人たちの善意の計らいによって、傍から見た安心・安全の地へと収容されてしまうのだ。 そうした全国的な潮流と、希望どおり家で亡くなるケースを比較してみると、家族の理解と覚悟が浮かびあがってくる。 ミツエさんのケースでは、僻地での親の独居、重度の認知症、さらに看取りまで、家族はこれらをすべて許容したのだ。 ミツエさんの家族がくだした「危険かもしれないけど、何かあるかもしれないけど、 本人の望みなら独居でも孤独死でも受け入れる」という覚悟と決断は賞賛に値するものだと私は思う。 その覚悟と決断がなければ、ミツエさんは間違いなく安全・安心の場である病院や高齢者施設・介護施設に入所となっていただろうし、最終的にはそこで手足を縛られ、強制的に眠らされたまま最期を迎えていた可能性が高いのだから。

次回、うらやましい孤独死【無料公開版(4)】第2章 破綻都市・夕張でわかったこと。につづく

フォレスト出版より「うらやましい孤独死」発売中

↓↓

ここから先は

¥ 500

夕張に育ててもらった医師・医療経済ジャーナリスト。元夕張市立診療所院長として財政破綻・病院閉鎖の前後の夕張を研究。医局所属経験無し。医療は貧富の差なく誰にでも公平に提供されるべき「社会的共通資本」である!が信念なので基本的に情報は無償提供します。(サポートは大歓迎!^^)