それは、喜んでもらえるからです

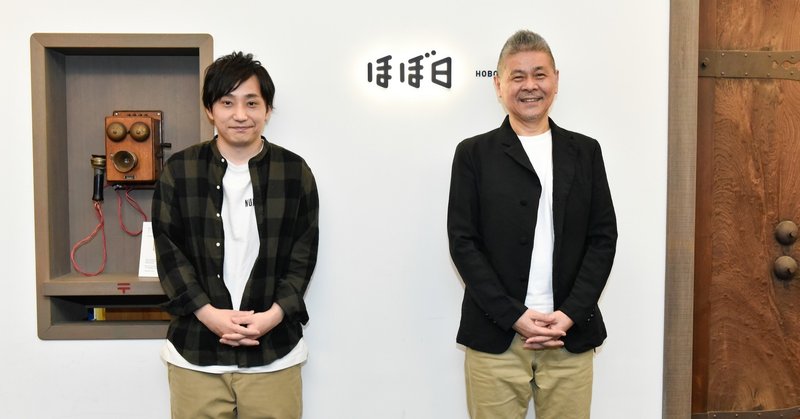

HIROBA TALK

水野良樹×糸井重里

2019.04.02

「考えること」「つながること」「つくること」

この3つを、もっと豊かに楽しめる「場」を自分自身の手で、つくりだしてみたい。そんな思いから、このHIROBAを立ち上げました。

このHIROBAを始めるにあたり、まず誰に会いにいくべきなのか。

スタートラインにつくときに、お話を伺っておくべき人は誰なのか。

やっぱりそれは、糸井重里さんだ。

僕は、そう考えました。

「ほぼ日刊イトイ新聞(ほぼ日)」という、20年以上の長きにわたって愛される素敵な「場」を生み出した糸井重里さん。

HIROBAという「場」を始めようとしている今、厚かましくも、たくさんのヒントをもらえるんじゃないか。

そう思って、糸井さんを訪ねました。

それは、喜んでもらえるからです

水野 すみません、また来てしまいました。

糸井 あはは。いえいえ。何回目くらいでしたっけ?

水野 ちゃんとした対談や打ち合わせというかたちでは、4回目くらいかと思います。それも(いきものがかりの)放牧や集牧のタイミングなど、自分にとって重要な場面で糸井さんにお会いさせていただくことが多くて。いつも何かあると、来てしまって。

糸井 そうでしたね。

水野 今回は、また新しいことを始めることになりまして…。

糸井 いいですねー。

水野 自分には、いきものがかりというグループがあって、これは自分のことでもあるけれども、同時にメンバーやスタッフがいて、自分だけのものでもないという存在です。一方で、グループのお休みの期間に楽曲提供のお仕事も始めて、これは他の方からいただいたお仕事を受ける、つまり、人様のことに自分が関わっていくというものです。

糸井 はい。

水野 それとは別に、もう少し自分に近いところで、いろんな人とつながったり、いろんな人と一緒に何かを考えてみたり。あくまで自分という個人の立ち位置を守りながらも、他者とつながって、物事をスタートさせてみたいなと思って。

糸井 うん、うん。

水野 それで、この新しいHIROBAというプロジェクトを始めてみようと思ったんです。

…なんですけれど、そんな風に言っておきながら、このHIROBAが何なのかと即答できる言葉を自分はまだ持っていなくて。まずは、まだぼんやりとしたイメージでしかない「何か」を見つけていくことから始めなきゃいけない。そのヒントが、糸井さんが経験されてきたことであったり、考えてきたことのなかだったりに、たくさんあるのではないかなと思って。今日は厚かましくも、勝手に押しかけてきてしまいました。すみません。

糸井 いやいや(笑)。

水野 「ほぼ日」が昨年創刊20周年を迎えましたが、その間、世の中にはさまざまなSNSやプラットフォームが生まれていきました。大きなムーブメントやビジネスになったものもあります。でも「ほぼ日」ほど、多くの人に愛されている「場」はなかなかないような気がします。それはなぜなんでしょうか?その理由から、まずお話を始めていきたいなと。

糸井 うーん…それは、ものすごく…大きな話ですね(笑)。

水野 ですよね(笑)。すみません。

糸井 大きな話に入る前に、まず「ほぼ日」のことで言うと、僕らがホームページとして始めたことなんですね。大元をたどれば、ひとりで始めたことなんです。

水野 はい、そうですよね。

糸井 個人がホームページを作れるということで、雑誌の連載を持たなくても原稿を読んでもらえる場所ができたじゃないかってことで喜び勇んでいたんです。印刷をお願いしなくても個人雑誌が出せるなと。ただ、ひとりでやっていてもやっぱりつまらないかなというのがあって。

水野 はい。

糸井 僕は対談が好きなんですよ。

ひとりで書く原稿以上に対談の方が面白い理由は、話している最中に発見があるからなんですね。次々と思いついていく。それが楽しい。そう考えていくと、ひとりでやる個人雑誌ではないなと。

気心の知れている人であるとか、本業の商売は別にやっているけれど原稿を書きたい人であるとか。そういう人たちが集まればいいなと思って始めたのが「ほぼ日」なんですね。それをホームページで…。でも…今はもうホームページという言葉もあんまり聞かなくなりましたよね。

水野 ああ。確かに。そうですね、もはや意識されなくなってきましたね。

糸井 ポータルサイトでもないし、ブログでもなく、まぁ、そういう名前というか、言葉には縛られず…とにかく僕は読んでもらえれば何でもいいので(笑)。その意味で、自前のお店をやっている感じだったんですよ。

水野 発信したいという気持ちは糸井さんにはあったんですか?

糸井 うーん、あんまり…ないですね。

水野 ははは(笑)。自分ひとりの世界だけでなく、外に出そうと思った、その動機というのは何だったんですか?

糸井 それは、喜んでもらえるからです。

水野 ああ。

糸井 イメージとしてあったのは僕がよく出していた長い文章の年賀状なんです。800文字くらいだったかなぁ。手書きの文字で「僕はこんなこと考えているんですよね」みたいなことを毎年書いて、年賀状で送っていたんです。そうしたら「あれ、いいよね」「ああいうの、しょっちゅう書いてよ」って言われて。

水野 いいですね。

糸井 よく考えたら「頼まれないで、気を遣わないで書いている原稿ってあれだけだな」と。そんなのでよければいくらでも書くよっていうのがヒントだったんです。

水野 そうしたら20年間ずっと書いているという(笑)。

「ほぼ日」では糸井さんが執筆するエッセイ「今日のダーリン」をはじめとするさまざまなコンテンツが「ほぼ日」開設以来20年以上、1日も休まず毎日更新されている。

糸井 そうそう(笑)。それが毎日できるとしたら、面白いぞと。

言いたいことというよりは、友達とばったり会って「お茶でも飲もうよ!」っていうような。まさに今日水野くんが来てくれたのも同じようなことですよ。

水野 あ、ありがとうございます…。

糸井 そのときに「僕はこういうこと考えているんだけどさ」とか、それに対して相手が何かを感じて「俺はそれ違うと思うんだけど…いや、逆にね」とか、そういうやり取りをするのが僕は好きなんで。だから、自分の考えを発表したいというよりは、お話のタネを持ってきて、みんなで遊びましょうというか、おもちゃを差し出すようなつもりで始まっているんですよね。

水野 ああ、なるほど。

糸井 これも今、しゃべりながら思ったんだけれど、歌も同じようなことなんじゃないですか?

水野 歌もですか?そうか…。

糸井 違うかなぁ。「俺はこういうことが言いたいんだ」というよりは「俺はこういうのが好きだよ」って言ったら、みんなが「そうだ!俺も好きだよ」って反応するような。

水野 ああ、なるほど、そういう意味で。確かに似ているかもしれないですね。

制約もなく、材料費も時間も考えずにつくる家庭料理

水野 「HIROBAをひとりで始めます」って手を挙げて言い出したんですけれど、周りの仲間たちからも「結局、おまえ何やりたいの?」と言われていて。

糸井 うん。

水野 これまでのスタッフとか仲間たちはどうしても、いきものがかりの水野で見ています。いきものがかりから続く文脈でHIROBAのことを理解しようとしたり、いきものがかりでの僕の言動から理解しようとするんだけれど、結局それだと何をやろうとしているか分からなかったりする。

糸井 そうでしょうね。

水野 ま、そもそも僕自身も整理がついていないんですけれど…。

糸井 ははは(笑)。しょうがないねぇ!

水野 すみません…。ただ、いきものがかりで経験してきたフォーマットではないものをやりたいという思いがあって。

糸井 はい。

水野 例えば、ポップソングをつくるときは「これくらいの分数でCDに収まるように」とか「配信でもこのくらいの長さで」といった、いくつかのセオリーがあって。

その作品を世に届けるという段階においても「こういうメディアに、こういうタイアップで、こういうかたちで出て」といったような既存のフォーマットがある程度、決まったものとしてあるんですね。

つくる場面でも、届ける場面でも、方法論が勝手に絞られてしまっている。

それはそれで今までやってきたことでもあります。その恩恵もたくさん受けてきました。だから悪いことだと言うつもりは全くないんですが、でも、どこか窮屈に感じるときもあるわけです。

自分で自由につくって、自由なかたちで届けられる。そんなかたちもあっていいんじゃないかなと。それを試すような「場」を、まずはつくってみたいというイメージがあったんです。

それでHIROBAを立ち上げてみたんですけれど…やってみようとすると、これはひとりでやろうとすると、そもそも無理だな、小さく終わってしまうな、ということは確実に分かっているわけですよ。

糸井 そうですよね。

水野 水野良樹という作り手の、ひとりの表現活動としてしまうと、それはすごくつまらなくなってしまう。僕という存在だけで話が終わってしまって、深くはなるかもしれないけど、広がりはないかもしれない。

糸井 ああ、なるほど。

水野 僕の表現という小さな枠だけにとどまらないためには、他の人にHIROBAに入ってきてもらって“個人と個人”とで出会って、一緒に何かについて考えたり、作品をつくったりして、ひとりでできる範囲からもっと物事を広げていかなきゃいけない。

そうなるためには、誰かが入ってきやすくなるために、この「場」が愛されるものでなくてはならないというのが、僕の今の課題意識なんです。これから僕は何に気をつけながら、大事にしながら、歩んでいったらいいのかなと。

糸井 まともな疑問で、いいですねぇ。

水野 はい…大丈夫でしょうか…(笑)。

糸井 これからやろうとしていることの正体は分からないんだけれど、流れとしては、わりと理解できたと思います。まず誰でもそうなんだけど、ひとりで始めているんですよね、何でもね。

水野 はい。

糸井 水野くんの場合は、例えるならそれは「おいしいな」「まずいな」という食べる行為ですよね。(誰かに)食べさせる料理をつくったんではなくて、まずはひとりで食べたんですよね、きっと。「こういうのできるかな」と卵焼きを自分でつくってみて、食べてみる、みたいなところから始まっているわけで。

水野 ああ。

糸井 その次は、友達と一緒にやると「こんな料理ができるぞ」という気づきがあって、それでできたお店が、いきものがかりだった。

はじめのうちは自分の味覚だったり、やってみたい味があったりして、そこにお客さんがついていく。何料理というジャンルはまだないんだけれども、自分の好きな料理を自分の好きな料理人たちと一緒に楽しくつくっていたら、いつのまにか、それがジャンルになったと。

水野 すごい、分かりやすい…。

糸井 そのうち、この人たちはこういう料理をつくるんだなということを、ある程度までお客さんが知ってくれるようになるんですね。さらにそこから「おいしいね、相変わらず」といつも言ってもらえるような状況になっていく。そこで「あ、本当にこれでいいのかな?」となって。

水野 はいはいはいはい…。

糸井 最初に自分がスプーンひとつで何かを食べていた頃のあの感覚であったり、何もヒントがないときにおいしいと思った気持ちであったり、それをもう一度探したいなと思うのが、放牧であったり、他の人たちの曲をつくるということだったのかもね。

水野 ああ、なるほど。

糸井 そういうことが続いていった今、注文を受けてやることは確かに成り立ちはするけれど、それは、“いきものがかりイタリアン”をやりながら、一方では“流しの料理人”をやっていくようなことで。

最初に「料理おいしいな」と思った、それができる場所が欲しいなというのがその次の、つまり今回の水野くんの発想かなというように見えます。

水野 はい。もう、まさに、ですね。

糸井 誰かに、何かを食べさせようって考えたときに、制約もなく、材料費や時間なんかも考えずに、それでいて「まずい」って言われたら「ごめん!」って言えるような。そんな自由なことができる場所が唯一、あるんですよ。

これはね“家庭料理”なんですね。

水野 ああ。

糸井 家庭料理っていうのは、究極の料理だと思うんです。

もし家庭料理の店というものがあったとして、そこに友人であるとか、自分の腕を信じてくれる人であるとか、そういう客人が来てくれるとしたら、それはイタリアンというジャンルの店でも、引き受け仕事の流しの店でもない。

「水野の店」っていう新しい店ができるんですね。

そこには自由があるし、もし制約をつくりたいと思ったら、それも自分自身でつくることができる。

水野 ああ。そうだと思います。

糸井 そういうことかなと思って見ていたんですよね。

水野 ああ…なるほど。

今、振り返ると、僕は放牧してから約2年間、ありがたいことに放牧前よりも忙しかったんですよ。楽曲提供やら、新しい仕事やら、そういうものにたくさんめぐりあえて。それはとても幸せだったんですね。そこには感謝しかない。

でも、一方で、その間、家族に何を言っていたかというと、半分冗談、半分本気なんですけど、「引退したい」って言っていたんですよ。

糸井 うん、うん。

水野 もちろん与えられた仕事の責任は全部果たしたうえで…という話なんですが。そこから離れる。すべてから解放されてみる。

でも、引退して「休みたい」というわけじゃないんですね。むしろその逆で。何も制約のないなかで、ただひたすら音楽に向き合い、音楽を学び、むさぼり食うみたいな生活をしてみたいという欲求がどうしてもあって。仕事とか、グループとか、自分とか、そういう枠もとっぱらって。

それで「引退したい、引退したい」と言っては「言っていることと、やっていることが全く逆じゃないか。仕事しまくっているじゃないか」って笑われていたという(笑)、そういう2年間だったんですね。

その忙しいなかで「やっぱり曲をつくることが好きなんだな」「人と話をして考えることが好きなんだな」ということにも、あらためて気づいて。

糸井 いいことですね。家庭料理ってね、家族にだけ食べさせるというかたちではあるんだけれど、その家族というのも、みんな人間なんですね。家族という範囲の、その向こう側にも同じ人間がいる。つまり、それを食べたい人っていうのが山ほどいるんですよ。

水野 はい。

糸井 一緒に食べるときに相手がうれしいと、自分もうれしいじゃないですか。でも、それはお店を構えたあとに言ってしまうと、なにか…見栄になってしまうというか。

作品と商品の違いは、そこだと思うんですよね。

水野 ああ。作品と商品の違い…難しいですねぇ。

糸井 作品というのは、今こねたばかりの粘土を焼いても作品で。売れるか売れないかは、そのあとに価値の基準があるわけで。

水野 はい。

糸井 でも、やっぱり、つくりたいものをつくるとか、喜んでほしくてつくるというのは、それがたとえ商品になっていなくても、喜んでもらえちゃうということが多々あるから。

とにかく親しい人が来るところで、その人たちを自分が信用していて、その人たちに「おいしいね」って言ってもらえるような。

それは本当にトップになるとできるんだと思うんですよ。「こうするべきだ」っていう外側からの意見を何も聞かなくていいというところに、いけるとね。

動機は、遊んでもらうことそのもの

水野 そうですね。そうすると、なぜ、いきものがかりではできなかったんだろうという疑問があって。

糸井 それは、スタートラインじゃないですか。

水野 ああ。

糸井 「君たちを幸せにするからね」って言ってメンバーを誘ったとか?

水野 ははは(笑)。そんな感じではないかもしれないですけれど、でも、一緒に幸せになろうとはしたわけですよね。10代の多感な頃に出会って、お互いに夢や憧れがあったりして、じゃあ、一緒に頑張ろうぜと。

糸井 うん。

水野 いきものがかりで言えば、10代で始めた頃の夢や憧れは3人ともすごく近いところにあったと思うんですね。そしてこれはとっても素敵なことだと思うんですけれど、活動を続けて、お互い大人になって、もう30代になった。

そうやって年を経ることで、最初はすべてが一緒だった夢や憧れも、3人それぞれに別の要素も増えてきたんですね。一緒の部分だけじゃなくなった。それは当たり前のことだと思うんです。

糸井 ありますよね。

水野 だけど3人ともこのグループを大切にしたいと本当に思っている。そこには変わりがない。そうなったときに、それぞれが違う夢や憧れを持っていることを、どうやって昇華していくかということなのかな。

糸井 それぞれが思うんじゃないですか、やっぱり。水野くんだけじゃないですよね。あと、もうひとつ大きいのは「そこにファンがいること」ですよね。

水野 はい。まさに。

糸井 ファンが期待していることは、急にディープ・パープルになることじゃないですよね(笑)。

水野 ないですね(笑)。

糸井 ファンの人たちは「いきものがかりとして、私と遊んでちょうだい」って思っているわけですから。

水野 そうなんですよね。だから、もう僕らだけのものじゃない。

糸井 そうそう。でも、それは「ほぼ日」も似ているんですよ。

水野 どうですか?スタートラインにいたときと違いはありませんか?もう糸井さんだけのものではないじゃないですか。

糸井 それは、とても楽しいことになっているよね。自分だけのものではないということは、僕にとっては「よくつくった!」と言えること。だから今は「いなくなってからもっと誉められる」というのが僕の理想です。

水野 ははは(笑)。

糸井 なんでしょうかね、遊べればいいんですよ、僕は。

水野 それ、すごいですよね。はっきりしている。

糸井 ずっと、そうだからね(笑)。とにかく退屈したくないし、できたら一生懸命やりたいしね。

水野 はい。そこが糸井さんはシンプルで、ずっと一貫していて、ぶれない。HIROBAを始めるうえでも「自分の軸を何にするのか」ということは、よく考えなくてはいけないなとすごく思いました。

糸井 でも、やりたくってしょうがないって言っていたことが、実はすごく人工的な理由だったりすることもあるしね。

水野 ああ、そうか。そうなんですかね。

糸井 「他の人にそれをさせるのは悔しいから、俺がやる!」っていう言い方も、僕はよくしますからね(笑)。

水野 糸井さんでも、そういうときがあるんですね。

糸井 あります、あります。でも、それは動機としては、本当につまらない動機ですよね。

水野 動機という話でいうと、今いろんな人と歌をつくっていて、まず最初に小田和正さんにお願いしたんです。

糸井 はい。

水野 曲づくりに半年くらいかかったんですよ。ずーっと1対1で向き合ってもらって。メロディや歌詞についての会話を、もうたくさんしてきたんですけれど。その間、小田さんにずっと問われ続けていたことがあるんです。

「結局、お前は何がしたいんだ」と。

糸井 うん。

水野 お前はひとりでも曲が書けるのに、なぜ俺に声をかけて一緒に曲をつくろうとしているのか。その理由は何なんだと。

小田さんは「俺はその“理由”に応えなきゃいけないんだ」と。

一緒につくる理由とは何かっていうことを、ずっと問われていた。

糸井 はい。

水野 真剣に話し続けて、なかなか答えきれなかったんですけれど、最後に言ったのは、僕は「ひとりで完結するのは嫌なんだ」と。

糸井 うん、うん。

水野 たとえば、曲をつくるうえで小田さんが「こんなのはどうだ?」って言ってくれたことでも、僕は「嫌だ」と思う瞬間がどうしてもあるじゃないですか。小田さんとはいえ、違う、作り手なので。

でも、その違いがあるということ。違うことを思っている人間が、向き合って、その違いを越えて、お互いにじり寄って、なんとかひとつの作品をつくるということ。そこにこそ価値があるはずだと思ったので。

糸井 ああ。

水野 僕の動機のことを考えると、やっぱり僕は「自分と他者との折り合いをどうつけるか」ということを、ずっと考えながら人生を過ごしているんですよね…それは、いきものがかりでもそうだし。

糸井 そうか。水野くんが年上で(相手が年下の)コンビを組んだってことはあるの?

水野 ああ、それはまだないですね。

糸井 相手が年上ばかりなんですね。そこに何かヒントがあるんじゃない?近所の子同士で遊んでいるときって、年上から年下まで交じっていますよね。

水野 はい。

糸井 そのときに、弟がついて来たりするじゃないですか。あの弟の役がやりたいんじゃないの?

水野 どういうことですか?

糸井 「草野球でもやろうよ」ってみんなで集まっているところに、何も知らない弟が来て「僕もやる!」みたいな。まだ、なんにもできないのに無邪気に入ってくる。「しょうがないな、こいつは」とかお兄さんたちは言ったりして。

水野 なるほど(笑)。

糸井 小田さんのことはよくは知らないですけど、ライブで見ている小田さんのイメージは、そういう子どもと遊んであげているお兄さんですよね。

水野 ははは(笑)、そうですね。兄貴肌ですからね。

糸井 だから、おじさんでもいいし、お兄さんでもいいし、ときにはお父さんでもいいし、どこかで自分の弱みが見せられて付き合える遊びがしたいんだとしたら、みんなそういう面は持っているんじゃないですか。

水野 そうですね。そう考えると僕が糸井さんのところに伺っているのもまったく同じことですね。

糸井 お兄さん役…というかお父さん役ですよね。僕にもそういう人は何人もいましたよ。

水野 そうなんですね。

糸井 生きていく目標もできるじゃないですか。まだまだ先が長いなら僕もこんなことをやってみたいなと思えたり。年上の人と遊ぶって大好きですね。もしかして水野くんは兄弟がいないんじゃないですか?

水野 兄弟いないですね。

糸井 ああ、やっぱり。それは大きな理由じゃないですか。

水野 ははは(笑)。そうです、ひとりっ子です。

糸井 そういう生々しさが大元なんじゃない?そこに歌っていう触媒があるだけで、本当のことを言うと、なんでもいいんじゃないかな?

水野 いやぁ、それは本質かもしれません。

糸井 そうすると動機は、遊んでもらうことそのものですよね。

水野 そうですね。

糸井 とても素直で素敵な動機ですよね。

水野 ああ、本当ですか?

糸井 僕ももともと何かが欲しかったわけではないし、誰かが喜んでくれるのがうれしかっただけなので。たぶん、僕は人を喜ばせることが子どもの頃に足りていなかったのかもしれないですね。

水野 ああ。

糸井 かまってもらうことを望む人も同じようなところがあって、やっぱり誰かに喜んでほしいんじゃないですか?

水野 いやぁ、これは僕の心の奥底に響きましたね。

糸井 ははは(笑)。

水野 いきものがかりなんか、まさにそうで。多くの人に聴いてほしい、愛されたい、みたいな。

糸井 うん。

水野 そう言っている大元は…たしかに…うん。ひとりっ子…そうかもしれないですね。

僕は2歳のときにちょっとした病気をしたんですよ。それがたぶん大きなことで。すこし入院して親がそばにいられないみたいなことがあって。

糸井 おお。

水野 生まれて初めての記憶がそのときのシーンで。

糸井 それはすごいね。

水野 病院のルールが厳しくて、息子の僕を病室に置いて親も帰らなくてはならなかったらしいんですね。とてもつらかったそうです。母なんか毎晩泣いて。でも、2歳の子どもですから、その事情みたいなこと、それは理解できないですよね。

糸井 うん。そうでしょう。

水野 2歳の子どもにとって親の存在なんて絶対ですからね。それが強烈な記憶として残っていて、まぁ、大人になっていくなかで記憶が都合よく整理されてしまっている部分はあるとは思うんですけれど。理屈で考えると、そこがすごく大きなポイントなんですね。

糸井 うん、うん。

水野 僕はここにいてはいけないのかもしれない、愛されていないのかもしれない、みたいな。もちろん、実際にはそんなことはなくて、何も分からない子どもだからそう誤解してしまっただけなんですが。その気持ちがどこか根底にあるとすると、今の僕がやっているすべてのことが説明できるような気がするんですよね。

糸井 ああ、なるほど。

水野 人見知りだし、人付き合いも苦手だし…。そんな、元来はとてもひねくれた人間が、こんなに牧歌的なグループをやって、多くの人に聴いてほしい、愛されたいなんて言っている理由はそこにあるのかなと。

糸井 「おーい!」って言っているわけだよね。

水野 そうです。ずっと。ずっと、言っているんです。

糸井 もう「おーい!」って名前にする?

水野 ははは(笑)。

糸井 表現ってそういうものだからね。なにか呼びかけていないと心配な人がしょうがなくやる仕事が、表現だと思うから。逆に安定していた人が表現するというのは、これは、けっこう苦労しますよね。

水野 ああ、なるほど。いやぁ、少しずつ、見えてきたような…。

糸井 でも、やっぱり家庭料理というのが、ひとつのヒントだって気がしますけどね。自分も望んでいるようなことだし。

水野 そうですね。今日はありがとうございました。

糸井 どうなったか、また教えてください(笑)。

(おわり)

糸井重里(いとい・しげさと)

1948年生まれ。「ほぼ日刊イトイ新聞」主宰。

コピーライターとして一世を風靡し、作詞や文筆、ゲーム制作など、幅広いジャンルでも活躍。

1998年にウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」を立ち上げる。

近著に『他人だったのに。』『みっつめのボールのようなことば。』など、

共著に『すいません、ほぼ日の経営。』がある。

糸井重里Twitter

ほぼ日刊イトイ新聞

Photo/Kayoko Yamamoto

Text/Go Tatsuwa

Hair & Make/Yumiko Sano

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?