NON 『Blast of Silence』-"ノイズメイカー" ボイド・ライス

国際便のネットワークが乱れている昨今、英国からNON『Blast of Silence』が届いた。4月中頃に注文したことを考えれば早い。1000枚限定プレス、6月までは英国からの発送のみだそうだ。後にCDも出るとのことである。

リリースは英国のMUTE。今やNew OrderやSwans、再発でもThrobbing Gristleのような大御所を一手に受ける老舗だが、NONやLaibachのような挑発的異端者たちも一緒に抱え込んでいる。NONことボイド・ライスとMUTEの交誼はかれこれ40年に渡って続いており、ボイドはフランク・トーヴェイ(Fad Gadget)に次ぐレーベル古参アーティストでもある。彼が路頭に迷わなかった(ホームレス状態になったこと自体はあるそうだが)のはMUTEがいてこそだ。

ボイドのキャリアは実に多面的である。本記事で取り上げているようなノイズメイカー、俳優、モンド・ミュージック愛好家(『パルプ・フィクション』でディック・デイルが使われたのは、ボイド経由のものである)、サタニスト、ネオ・ペイガニズム研究者以下略。その意図が称賛であろうと罵倒であろうと、人は彼を「叛逆者」と呼ぶ。「叛逆者」とはアーティスト、トレンドの仕掛け人、アウトサイダー、ならず者、人間の屑、いかように読んでもよいだろう。いまやボイドはアレイスター・クロウリーやアンディ・ウォーホルのようなリトマス試験紙的な存在になっている。

広範囲にわたってカルチャーをまたぎ、一つの流行さえ作り出すボイドの所業をこの場で総括するのは不可能なため、以下からはノイズメイカー・NONとしての軌跡に絞って記述する。

英米ノイズ相関

ボイドはNONの名前を使い出す以前からノイズを響かせ、録音していた。その始まりは75年とされている。活動の場は主に西海岸で、生まれ故郷である地方都市・レモングローヴを抜けだしたボイドは、サンフランシスコのギャラリーを渡り歩き、小さな、しかし確かなシーンの一部になっていた。そこで出会ったのはLos Angeles Free Music Society(LAFMS)周辺のアーティストであるフレデリック・ニールセンやスティーヴ・トムセン、そしてゼヴ(2017年没)といった先達たちだ。

同じころ、海を隔てたロンドンではCOUM TransmissionsがThrobbing Gristle (TG)と名を改め、ノイズの演奏を各所で行ない始める。彼らはやがて自分たちの音楽を「インダストリアル・ミュージック」と定義し、一つの型と大量のフォロワーを生み出した。ノイズをアンディ・ウォーホル的にポップ化させたともいえる。ギャラリーではなくライブハウスでノイズが「演奏」されるようになるのもこの時期からのこととされている。TGはその道を敷いた存在となった。

興味深いことに、「インダストリアル・ミュージック」という名を考案したのはモンテ・カザッツァで、前述のサンフランシスコ・シーンを拠点にしていた男だった。英米という離れた地理関係でありながら、TGとカザッツァ、そしてボイドらは横並びの関係だった。とりわけジェネシス・P・オリッジはメールアートを介して彼らとつながり、実際に対面する前から個人間でフリンジ・カルチャー全般の知識を共有していた。

”ジェン(ジェネシス)も私もメール・アートでつながっていた。私の友人はメール・アートで雑誌を作っていたのだが、ある時、私が起こした事件について書かれた新聞記事を素材にしたんだ。それ以降、世界中から私のもとに奇妙なポストカードサイズのコラージュが届くようになった。南アメリカ、ヨーロッパ、東ベルリンから作品を募集して、そのすべて は一冊の本になったんだよ!当時の私に興味を持ってくれたのはジェンとコージー・ファニ・トゥッティ、LAでワールド・イミテーションというグループに入っている人々くらいのものだった。興味関心が近かったのもあって、ジェンとはすぐに連絡を取るようになったし、彼らがやっていたことも好きだった。初めてロンドンに行った時はTGの最初の シングルが出た頃で、彼らと会ったのもその時だ。まさにTGが大きな存在となっていく直前のことだ。"

-WEBマガジン『Stereo Embers Magazine』(2019)より。後述の展覧会中止騒動の余波で当該記事は削除されており、『The Aither』が改めて掲載した。

アウトプットとしてのノイズという側面でTGとボイドが最接近したのは、ボイドがロンドンに滞在していた78年である。TGのメカニック部門であるクリス・カーターとピーター・クリストファーソンはボイドの自家製ノイズ・マニュピレーターを一つの参考にしていたという。ボイドもまたTGに影響を受けていたのは言うまでもないが、こうした相互関係が出来上がっていたのも、彼らがいたロンドンのポストパンク・シーンあってのものだった。パンクによって開かれた表現の多様性は、ライヴハウスでパンク・ロックを演奏する必要性を取り払い、「なんでもあり」になったのだ。オーディエンスがそれを快く受け入れるかは別問題だったが、ノイズでも金を得られるようになったのは事実だ。ウォーホルが手放しで褒めそうなことである。

"ノイズの演奏を始めた頃はよく暴動を招いたものだ。パンク・ロックのバンドを見に来た連中はウォール・オブ・ノイズをくらうハメになった。私の顔面を狙ってビール瓶が投げ込まれたし、会場にあった椅子などはめちゃくちゃにされた。当時は(コンセプトとしての)ペルソナを持っていなかった。物議を醸したともいえるが、ロックンロールの環境下でノイズを鳴らしただけに過ぎなかった。"

-『Stereo Embers Magazine』(2019)より

興味深いエピソードに、ボイドが自身のノイズ観とTGのそれを比べたものがある。TGの面々が「不快な音として」のノイズを追求することに対し、ボイドは本能的な快楽としてノイズを求めているとメディアに説明した。彼いわく、幼児が車のクラクションを面白がって何回も押すように、騒音は人間本来の欲求を満たすものなのだそうだ。My Bloody Valentineを知っている人間からすれば納得できる見解である。

Vinyl-on-demand)

2016年に独Vynyl-On-DemandがリリースしたNONの10LPボックスは当時の西海岸アヴァンギャルド・シーンを研究する資料としても有用だ。これはNONとしての初ライヴ(78年サンディエゴ)や、その名を使い出す前のトリオ時代の録音が収められている。NONのトレードマークでもあるロト・ギター(弦を回転するファンで鳴らす爆音発生装置)や、もう一つの特色であるループは75年の時点で導入されており、その先進性には目を見張るものがある。

パフォーマンスの反応は称賛ではなく驚きと動揺だった。「聴衆の鼓膜を破った」、「切り裂き魔スキッド・ロウ・スラッシャーから逃げてきた路上生活者たちが偶然ボイドのパフォーマンス中の建物に駆け込むも、ノイズに耐えかねて結局外に飛び出してしまった」など武勇伝には困らない。

上で書いたロト・ギターなど独自のガジェットを作り出すことでも評価の高いボイドだが、最初期はテープレコーダーとコンデンサー・マイクのみでノイズを作っていたとインタビューで話している。サンプラーなどの機材が登場する前の時代であることを再確認させるエピソードだ。

"フリーマーケットやガラクタ市でテープレコーダーを見つけた時は、そのつど買うようにしていた。コンデンサー・マイクの仕組みは実に不思議で、実際に聞こえていないような音も拾う。再生してみると、録音していた時と全く異なる音が聞こえた。"

-『WFMU』インタビュー(2012)より

ディスコグラフィ

ここからはNONとしての音源を時系列順にいくつか挙げてみる。

・Black Album (1977 自主リリース)

ボイドがアルバムを作った動機は、ノイズをレコードにするこという(当時では珍しい)コンセプト・アートに着手するためだった。75年12月から翌1月にかけて録音された音源、通称『Black Album』はテープレコーダーを駆使したループ・ミュージック集で、パンク版ライヒと呼べなくもない。このアルバムには入っていないが、同時期にはレスリー・ゴアなどお気に入りの女優の声をループさせた音源も録音しており、キッチュなレディーメイド的実践に早くから手を出していた点にも注目したい。

『Black Album』は86枚プレス、そのうちの30枚が英国でバラまかれた。78年10月から11月、レコードを委託するためにRough Tradeを訪れていたボイドは、偶然MUTEのダニエル・ミラーと出会う。当時、自身のThe Normalの7インチを出したばかりであったミラーは『Black Album』に一目ぼれした(81年にMUTEはこのレコードを再プレス)。ボイドがその時に紹介していたのか、あるいはそれ以前から英国への頒布が考えられていたのかは不明だが、LAFMSの音源もこの時期からロンドン中心に流通が始まっている。Nurse With Woundが79年6月にリリースした『Chance Meeting On A Dissecting Table Of A Sewing Machine And An Umbrella』封入の膨大な「エレクトリック・エクスペリメンタル・ミュージック」一覧、通称NWWリストの中で、ボイドとLAFMS周辺のグループの名が載っていたことは貴重な手がかりだ。

LAFMSについては坂口卓也氏のブログ『Slow Life Avant-garde』にこれ以上ないというほど情報が掲載されているので必読です。

『Black Album』の話に戻ると、このレコードで驚くべき点はもう一つある。それはレコードそのものに仕掛けを施す「アンタイ・レコード」、やがてノイズ・ミュージックのフォーマットとして定着するそれを先駆けていたことだ。『Black Album』のレコードには自分で貫通させた「第二の穴」が開けられている。回転数との組み合わせ次第で録音された音が変容するというわけである。このアイデアはMUTEが80年にリリースしたNONとSmegma(LAFMS周辺のグループで最も知られている名前であろう)のスプリット・シングルでも導入されている。

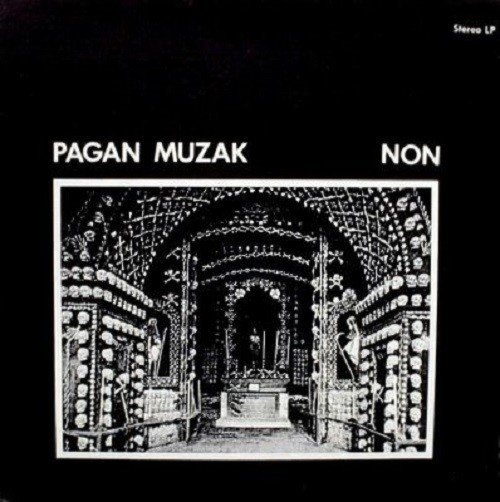

・Pagan Muzak (1981 自主リリース)

NONのリリースでも一際高い評価を得ている7インチ(スリーヴはLPサイズ)。すべてがループ溝になっており、こちらも第2の穴が開けられている。「好きな速度で、最大音量で流せ」の注意書きは、インダストリアル・ミュージックとアンビエントが交配した瞬間だ。

・Physical Evidence (1982 MUTE)

MUTEが後ろ盾についたのはボイドにとって大きかった。TGとの縁もあり、ロンドンに住まう奇特または過激な人間との交流には事欠かなかったことだろう。このアルバムはLAFMS周辺にいたスティーヴ・トムセン、ジェネシス・P・オリッジ、ダニエル・ミラー、そしてATA TAKレーベルにしてDer Planのメンバーであるフランク・フェンスターマッハーが参加している。Pyrolatorことクルト・ダールケがRed Bullのインタビューで話しているように、ボイドがヨーロッパのポストパンク実験派に与えた影響は計り知れない。ティキ・カルチャーの紹介はその最たるもので、TGがマーティン・デニーらエキゾチック音楽に関心を寄せたのもボイド経由のものであった。LA、ベルリン、パリなど多数の都市で録音された事実も含めて、このレコードはある地下交流の「物的証拠」なのである。

・God and Beast (1997 MUTE)

NONとして来日公演(Current 93のサポート)も果たした89年、ボイドは帰国してすぐにデンヴァーへと移住する。この時期は極端好事家としてのキャリアが目立つようになり、今日まで続くボイドのパブリック・イメージが作られた時代といえるだろう。アントン・ラヴェイを元気づけるために悪魔協会のスポークスマンになったこと(ラヴェイのことをユダヤ人だと一方的に思い込んだカリフォルニアのネオナチに目を付けられたこともあるという)。瞑想としてのテレビとポップカルチャーに身を浸すパートリッジ・ファミリー・テンプルへ加入したこと。チャールズ・マンソン脱獄計画への加担、極め付けはKKKのトム・メッツガーがホストを務める番組の出演だ。その一方で、ジェロ・ビアフラ(Dead Kennedys)と共にモンド・ミュージックを愛でる奇妙な関係は、無数の領域をまたぐボイドをよく表している。

本作は背徳的文化人とノイズメイカーとしてのペルソナが混ぜこぜになった作品で、トータルとしてはまとまりがいい。十八番「Total War」は89年の時点で完成していたアジテーション的パフォーマンス。その過激な文言とルックス(ナチ高官と『帝都物語』の加藤が合わさった感じ)にのみ関心を寄せてしまいがちだが、(ほぼ)20世紀最後のディケイドを最終戦争の予兆でスタートさせていた事実を推して知るべきだろう。同曲は湾岸戦争が勃発する一年ほど前に書かれた曲なのだ。

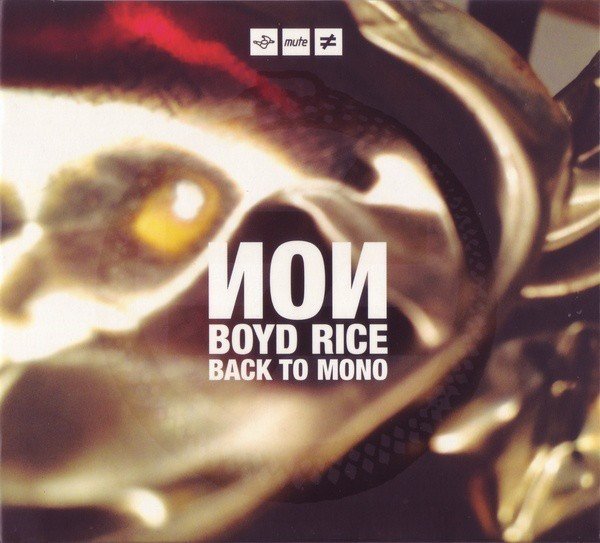

・Back to Mono (2012 MUTE)

インダストリアル・ミュージックは自身の青春であった60年代ポップ・ミュージックの再来であり、後者を躍進させたフィル・スペクターの名前を付けたのもその尊敬から、という気持ちもゼロではないだろう。しかし、その本懐は華やかなポップを生み出した男であろうが、殺人を犯し投獄されているということを暗に示すブラックユーモアである。当初は少女数人によるコーラスをレイヤー化させた音響を主にする予定だったそうだが、スカウトしようと思っていた少女たちの親からセックス・カルト教祖扱いされることで、その目論見は潰えた。

盟友ゼヴも大々的に参加し、普遍的なジャンルになって久しいインダストリアル・ミュージックにパイオニア二人が挑んだ意欲作である。ノイズをやる上で「同じことを繰り返さない」と宣言するのは多分に難しく、勇気がいることだが、本作は確かに全曲異なるノイズが入っているのだから脱帽するしかない。レーベル主への恩義を改めて示したのか、ラストはThe Normalの「Warm Leatherette」カヴァー。

・Blast of Silence (2020 MUTE)

ようやく本題の新作にたどり着いた。まず第一に筆者が驚いたのは、過去に用いられてきたノイズやループ・ミュージックのメソッドが採用されていないことであった。2LPで1面ずつ、際立った変化や展開を持たない20分超のドローンが4曲。ドローンといっても音楽として完結しているものや、2010年代から再興を見せているニューエイジ的なそれではなく、実にミニマリスティックなサウンドそのものが収録されている。録音にはエレクトリック・ヴィオラやベースを使用しているとあるが、楽器を特定できるような音でないところは流石である。あらゆる文脈やバックボーンを取り除こうとする、拒否としてのミニマリズムだ。聞き手は5分、10分と耳にし続けていくうちにモアレ的錯覚を起こして、あるはずのなかった(または聴取できていなかったような)リズムやパターンを見つけ出す。たとえ錯覚であっても、それは確かな体験として聞き手の一部となる。このオブジェクティヴ(客観的)な変容に立ち会うのは作り手であるボイド本人とて例外ではない。

NONのアルバムには「前回と異なる試み」という最低条件を課しているボイドだが、今回はもう一つのコンセプトに、18歳の頃から思案していたというペインティングが加わっている。見る者によって異なる認識が生まれる抽象画的取り組みで、単一的なドローンになったのも、これに起因していると思われる。この分野ではオールドスクールとさえ呼べるアイデアで、シュルレアリスムを筆頭とした20年代の反リアリズム芸術運動からの影響が如実に表れている。『Blast of Silence』は『Back to Mono』以上に回帰的な作品なのだ。

肝心の絵画は2019年にニューヨークで合同展が行なわれる予定であったが、ボイドの悪名を知る人々からの抗議を受け、実際に展示が開かれる前に中止となった。2020年4月には改めてオスロで開かれた。雑な意訳だが、筆者が当該記事を翻訳したものも参考までに。

余談

Nurse With Wound / Trippin' Musik (テストプレス) 2019

『Blast of Silence』の類似例を出せといわれたら、2019年にNurse With Wound(スティーヴン・ステイプルトンはボイドと1年違いの1957年生まれ)がリリースした『Trippin' Musik』を挙げる。『Blast』ほどではないにしろ、こちらもミニマリスティックなループがLP3枚分にわたって繰り広げられており、偏執的コラージュや深遠なドローンで知られているNWWにしてはストイックすぎる内容だ。本リリース前に30枚限定で売られたテストプレスにはステイプルトンによるアブストラクトなペインティングが付いてきた。これもボイドのヴィジュアルと『Blast of Silence』に類似する関係だ。

NONとNWWは意外に接点が少なく、今日でもインダストリアルやノイズの大家に数えられるくらいの共通項しか持たない。しかし、二人とも60代を過ぎてからストイックかつ抽象的な表現に向かっている事実がなんとも興味深いのだ。

さらに気がかりなのは、こうしたシンクロじみた現象が別の分野で起きることにある。何故ボイドの公式グッズにブリジット・ライリー~ミッドセンチュリー風のものが追加されたとたん、メルツバウ『Pulse Demon』(2018年、vaporwave系のレーベルBludhoney Recordsは本アルバムを再発した)のジャケットがファッションの柄として使われたのか。

the Merzblanket has arrived pic.twitter.com/HIhxPoYZck

— DREW DANIEL (@DDDrewDaniel) April 25, 2020

同柄のマスクも販売中。画像クリックでストアに飛びます。

ただの偶然、思い過ごしであろうと見過ごすことはできない。もうこの光景が見えてしまったのだから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?