夕暮れのオバタリアンフライト

成田空港に無事着いて。

一人黙々と手際よく、ちくわ天うどんを食べた。

時計の針は17時を過ぎている。

これは遅めの昼ごはんだったろうか、それとも早めの晩ごはん、というたいして重要じゃない設問が頭を通り過ぎながら、ちくわと麺の最後のひとくちのバランスを慎重に予測しながら、せっせとフウフウ、すする、すする。

ぐったりと疲れておもしろくなさそうな顔の人たちの適当な荷物検査と、巷で流行りのピッとおでこに機械を向ける検温とを済ませ、家出娘のような風貌のわたしはいそいそと機内へ乗り込んだ。

あー。もうこれで安心だ。眠っていたらあっという間に着くだろう。

座ったら即座に靴を脱いで、ボストンバッグの上にでんと足を置く、お得意のだらしない脱力ポーズで体勢をととのえて目を閉じた。

いつも窓側の席しか選ばない。

飛行機の窓から見える空が大好きだから。

でも今日は徹夜明けなのだし、外の景色を眺める余裕もないだろうと窓無視を決めこんでいたのだけど。

あかるい。

わたしはひさしぶりに地球を「見た」。

思えばフライトなんて10ヶ月ぶりか。

冬からのコロナ騒動で今年の計画はビリビリに破り捨てられた。

それ以前なんかはほぼ月に一度のペースで演奏に遠出をしていたし、そもそもわたしは2020年、フランス経由でブルガリアへ冒険の旅に出ているはずだった。

2月のフライトは中国経由だったので(あの頃はちょうど、武漢が武漢が〜と報道では大パニックに陥っていた)自重してキャンセル、イチかバチかで4月に購入し直したフライトも全便欠航。

世界に触れて、すべてをガラリと変えたい、変わりたい。とこの上なく願っていたタイミングで、奇妙なことに、わたしはこの国にいながらにして、すべてを強制的に変えさせられた、のだった。

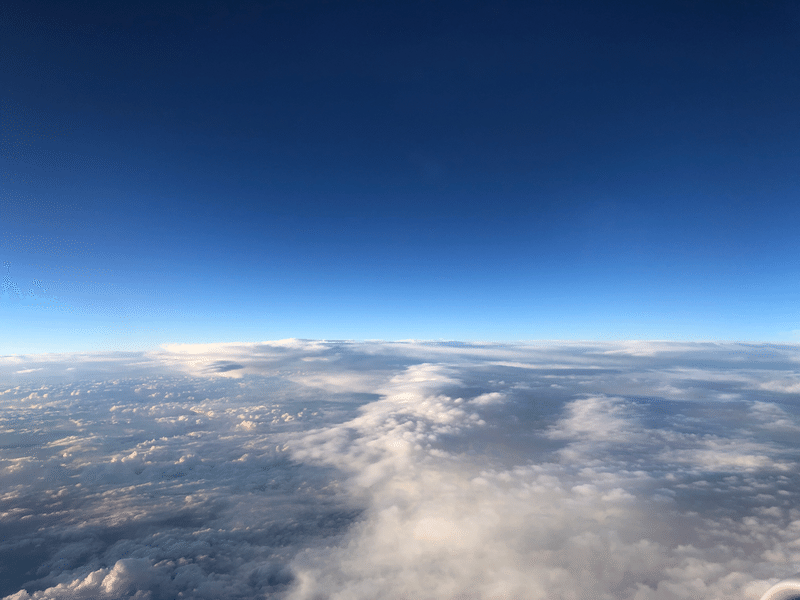

それにしても今日の空模様は秀逸だ。

こんだけ雲が分厚いということは、街では雨が降っているのだろう。

今、わたしの体は、天空にある。

遥か下のほうに人間たちがいて、山がいて、虫がいて、魚がいる。ああ機内でマスクなどつけさせられていても、わたしは今、すでに死んだ者と同じだ。なんら変わりはない。

この飛行機ごと突然消滅したとしても、海原にバラバラと破片が落下するくらいで、地球にとっては痛くもかゆくもない(ちょっとだけ、おや、とは思うかも)

通り過ぎてゆく雲の造形の変化を夢中で追いかけながら、何度も落として画面はバリバリに割れた状態ではあるけれど何とか生き延びているスマホのシャッターを、おそらく何百回も、切っていた

だけどわたしは驚くべきことに

今日、一度も涙を流さなかった。

自分史上、こんなの初めてのことだ。

落とされすぎて、神経が粉々になったのか。

経験は予防線を張る。

感覚をどんどん鈍くする。

そのことが誇らしくもあり、寂しくもある。

もともと情緒や感受性が豊かで鋭すぎるため

何かと生き辛いタイプのめんどうな人間だ。

体質は、現代でいうところのHSP。

くわえて100点満点のADHDでもある。

美しい空を見て嗚咽しないわたしは今やっと

他の大人たちと外観だけでも調和している。

もし窓側席の人全員が泣いていたらこわい。

そんなわけで、学生のころからずうっと

おばさんになる日が心底、待ち遠しかった。

オバタリアンという言葉の響きに魅了され

早くおばさんになりたい、

早く立派なオバタリアンになりたい

と、恋焦がれるようにして過ごしていた。

わたしの中のオバタリアンは

いつも楽しげで明るくて豪快で、悲しいことや、しょうもない意見や、ばからしい人々の動向をじろじろ眺めては

「そんであんたっ。ごはん食べてるの!?」

と背中をバチンと叩きあげる。

アッハッハッハ!と大笑いしている。

だからわたしは長いこと

わたしの中のオバタリアンのファンだった。

胸の奥の本棚にある偉人図鑑の最初のページを堂々と飾り続けていた。むしろ表紙。装苑、みたいな研ぎ澄まされた雰囲気で。

運良く死なずに大人まで成長したわたしは

ああ34歳ならもう、オバタリアンテストの受験資格は充分にクリアしてるはずよ、と自負しているのだけど、残念ながらその訓練はいつまで経っても完了しない。

むしろ、夢見たオバタリアンは架空の人物で

たいてい周りに生息するおばさんたちは

「オバタリアン」とは程遠いという現実を

突きつけられて動揺を隠しきれないままだ。

みんな旦那や隣人や店員の愚痴をこぼしたり

テレビに洗脳されて声を潜めて怯えたり

わたしの理想の、魅力的なオバタリアンには

快活さや、図太さのレベルがまったく到達していない。

なんていうか、万事扱いが雑なだけで

「賢くキラめく潔い大ざっぱさ」ではないのだ。

今こんなところで、全国のおばさんたちに

深い洞察力が欠けていてつまらないぞー

と叫びたいわけではまさかないのだけど

幼い日のわたしが追い求めていた

オバタリアンは、最初から存在しなかったか

あるいは絶滅したか、のどちらかだ。

年齢を重ねさえすれば、すべてが解決に向かうと信じて生きてきたわたしにとって、このことはすごく拍子抜けする現実だったし、いつも楽しくて明るくて豪快で、アッハッハッハ!と大笑いして過ごすために「心がけ」を怠らないことは何歳になっても必要だった、という意外な新事実は、逆にわたしの小さな希望にもなった。

美しいものに感動したり

おいしいものに感謝したり

そんな何でもないような毎日も

はたまた円形脱毛になりそうな出来事も

色とりどりにどーんと受け止めて

軽やかな歓びにギアチェンジしていくこと。

それはオバタリアンだけが持つ魔法

じゃ、なくて、わたしも。

必ずわたしも、使える魔法、だったのだ。

まわりがどうあっても

自分のジンセイを生ききる。

そう決意したなら。

こうしてとりとめもなく

だれになにを伝えるわけでもない

無意味な文字を連ねている間にも

窓の外は、刻々と色濃く暮れていく。

立ち止まらず、夜へ歩いている。

まばゆい朝焼けに手を、伸ばしている。

真っ赤に燃え

とぷんとその情熱をしずめ

うすれながら優しく包み、漆黒へ漆黒へ。

満天の星の存在は、変わらない

地上から見えたって見えなくたって

そこに在るものは在る。消えるものは消える。

現れるものは、現れるのだ。

恐ろしいウイルスなんて蔓延していなかった。

大変なことになんか、ちっともなっていない。

洗脳されきった人々の「心」を除いては。

そんな未熟なわたしのぼやきを

オバタリアンは高らかに笑ってのけるだろう。

「はあん!なーんか小難しいこと言っちゃってサ。世の中がおかしいからって、なんでアタシが死ななきゃいけないのよ!?そんなの大昔から変わんないってば。だいたい男たちはバーカなのよ!どいつもこいつもお金と出世のことしか考えてないんだから!あきらめたもん勝ちよ。温泉入って買い物して、楽しむわよおぉ〜!」

きっとわたしは今、疲れきっていて

尊敬するオバタリアンのそんな台詞に

どうにもテンションがついていけない。

「一刻も早くこの滑稽なコメディから離れたい」

その欲求は、簡単に拭い去れるものではない。

だってこんな世界、苦痛すぎるもの。

だけど、あとちょっとだけ

この雲の下、愛しい街の片隅で

書くのだ。歌うのだ。

表現を殺さず、あたりまえに暮らすこと。

想いを分かち合う、生きた時空間を

あきらめずに持とうとすること。

アーッハッハッハ!

どこからか響いてくる威勢のいい笑い声に

丸まる背中をバチンと叩かれている

夕暮れの オバタリアンフライト。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?