制作ノート 2021.09.10 - 09.12

9/10(金)

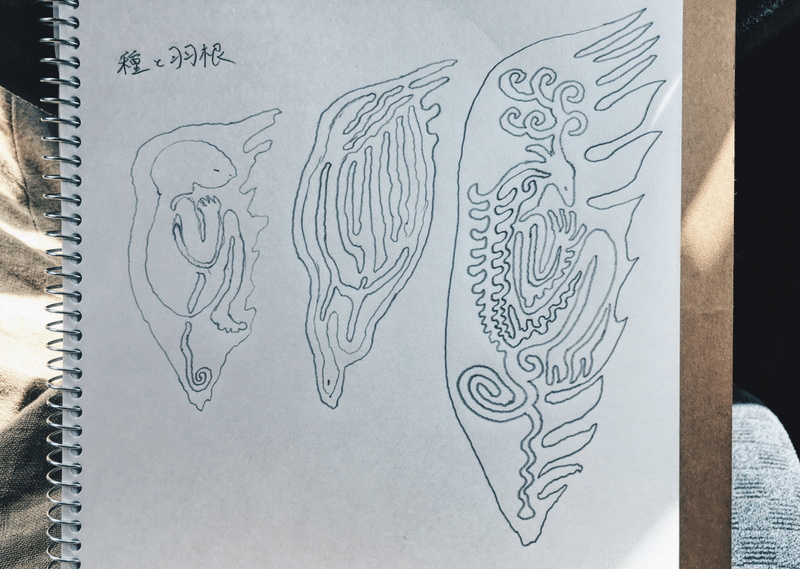

自主的に休みをとる。久しぶりに外の空気を吸いたくて、車で長距離運転(往復6時間)して誰もいない岬へ。道中小さなスケッチをしたためる。これは切り絵でかたちにしようと思っている。

翼と根を共にもつこと、そのための手立てとして、"羽根"を手にとること。

9/11(土)

絵を描くことはほとんどせず、つい読書に精が出てしまう。

読んでいるのは三木成夫の「生命形態学序説」、クラーゲスの「リズムの本質」、パウル・クレーの「造形思考 上」。いずれも自分なりの造形論を考えるうえで避けてはとおれない何かを感じさせる人たちばかりだ。実際のところ読んでいて瞠目することばかり。彼らはみなゲーテの影響を受けている。ゲーテの「色彩論」や「自然と象徵」もそのうち手に取りたい。

とくに考えを巡らせていたのは、宇宙のはじまりにおいて、らせん構造などの宇宙法則はどの時点からはじまったのか?(宇宙のはじまりと共に生まれたのか、それともそれ以前からあったのか?)ということだった。

これについて三木成夫は、あらゆる生命のみならず、地水火風、星辰の運行においてもらせん構造が見出されることから、すべての根源たるものとしてらせん構造がある、という風にいっている。しかしらせん構造それ自体のはじまりについては言及していない。

自分は宇宙未然において、らせん構造を含むあらゆる法則がなかった状態があったのではないか、と想像している。それは物理学的なところでいう、ゆらぎ(混沌)の状態のようなものが近い。何もないところ(白紙)ではなく、何かがあるようなないようなところ(洞窟)から、世界は生まれた。

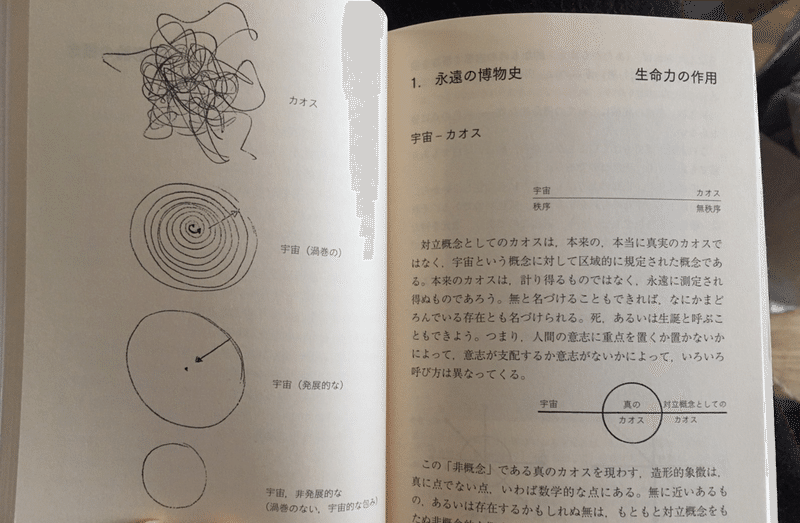

このカオス→コスモスという流れについては、パウル・クレーが造形論の見地からユニークな、しかし実に共感を抱かせる言及をしている。

“カオスとは、事物の秩序のない状態、入り乱れた状態をさす。「世界の創造」(宇宙発生的に)とは、世界の神話的な原(ウア)状態から徐々に、あるいは突然に、秩序づけられた宇宙が生成される。それは自然に形成されるか、創造主の手を経て形づくられる”

(パウル・クレー「造形思考 上」)

ここでは「混沌」は「秩序」と対立するものとしてでなく、「非概念」つまり真のカオスとして存在している。これは「有無」以前の世界であり、あるとも言えないがないとも言えないという微妙で絶妙な状態、非意識の世界なのだろう。それはクレーの造形論において「灰色」の状態とみなされる。あらゆる色相の絵の具を混ぜると灰色が生まれるが、それは灰色からこそすべてが生まれることを、さかさまに見てとった現象なのかもしれない。

宇宙秩序がどのようにして混沌から生じたのか。徐々になのか突発的になのかはわからないし、自然に形成されたのか、それとも創造主の手によってつくられたのかもわからない。そしてこのように”どちらでもあるかもしれないし、ないかもしれない”という点にこそ、混沌を混沌たらしめる何かがあるように思う。

上記のクレーの一節には、大いに同意できるし、ここに端を発して、自分なりの造形論も形づくることができるだろう。

混沌が不分明さの極であるとするなら、秩序が生まれたとき、ここにまさに明白さ、すなわち分けること、双極性の起源が見出されるように思う。秩序は混沌との性質的ちがいをつくった(つくられた)。

秩序それ自体はさらに、より混沌的なものか、より秩序的なものか、という二つの方向性をもつ。クラーゲスのリズム論を借用するなら、前者はまさにリズム(自然の律動)であり、後者はタクト(人口の拍子)だろうか。これは生命から精神へ、という流れにも符合するように思う。

宇宙は生命を生み出し、生命は機械を生み出す。人類は人工知能を生み出し、それが結局は人類を打ち捨てて、地球を飛び立ち、銀河系に広く連繋していく…というのが最新科学の描く一つのシナリオだ。

アンドレ・ルロワ=グーランは「身ぶりと言葉」の最終章で、人類のさまざまな未来像を予想する。そのなかの一つにはまさに、個の望みをかなえるべく、人口世界にすべてを委ねる、ということが描かれている。ただしそのときは<ホモ>という属に付加すべき別なラテン語を見つけなければならない、とも。

そしてその記述のあと、グーランは未来予想の最後の案として、こんなことを書いている。

"最後に、ある自覚をもって<サピエンス>でありつづけようという意志において決定される未来をもった人間を想像することができる。そのとき人間は個人的なものと社会的なものとの関係の問題を完全に考えなおし、その数的密度、動植物界との関係という設問に具体的に正対し、地球の管理を偶然の戯れとは別なものとして考えるために、細菌的な文化行動を模倣することをやめなければならないだろう。"

(アンドレ・ルロワ=グーラン「身ぶりと言葉」)

細菌的な〜云々が何をいっているのか正直よくわからないが、それ以前の文脈を読んで自分が感じるのは、もっと人類は過去から学ぶべき多くのことがらがあり、そこから生まれる活動には思いがけない可能性がある、ということだ。個の快楽に浸るための人口世界をつくってしまうより、わかりやすい未来に先走るよりも前に、まだやるべきことはある。

12(日)

昨夜、すこし手を動かしたときに見えた生きものを、より形あるものにしていく。絵は混沌からはじまり、"混沌と秩序の双極"によってなりたつ。

しかしカオスに魅了されたままでいても、絵は作品にはならないだろう(作品という概念自体への根本的な嫌悪ももちろん念頭におきつつ)。それを人向けのものにするためには、神話のように、うたわなければならない。

(絵から即興的に浮かんだはなし)

あるところに火のかみさまがいた。はげしくもえたっていたがかみさまはひとりだった。

そこへかみさまの火につられて蝶がやってきた。かみさまは喜んで蝶をむかえようとしたが、蝶はあっという間に焼けてしまい、灰になってしまった。

火のかみさまは「かわいそうなことをした」と思ったが、じつをいうとお腹がへっていたので蝶を灰ごとすいこんでたべてしまった。

するとかみさまのおしりから尻尾が生え、するすると伸びていき、先っぽからぱち、ぱちと火の粉らが生まれた。火の粉らは蝶の生まれ変わりだった。

火のかみさまは火の粉らを見つけると、おしゃべりしたがった。けれど火の粉らはなんだか無性に飛びたくてしかたがない。そもそも蝶だったのだから飛びたくてしかたがないのだ。それで火の粉らは頃合いを見計らうとぱっぱと飛び立ってしまった。

火のかみさまはさびしかったが、火の粉らはやがて世界が生まれるみなもととなった。

いただいたサポートはすべて、旅のために充てたいと思います。