文壇ゴシップニュース 第4号 夏目漱石が出した緑のウンコ/宇野浩二とグリセリン浣腸、ノーマン・ポドーレツ『文学対アメリカ』から考える、文学における成功と野心

夏目漱石が出した緑のウンコ/宇野浩二とグリセリン浣腸

夏目漱石の弟子の一人である江口渙が書いた文学的自伝『わが文学半世記』には、漱石と江口による、次のようなやりとりがある。

「先生。ちがごろ、胃の具合はいかがですか。」

(略)

「そうだね。べつによくもないね。」

「じゃ。べつに悪くもありませんか。」

「いや。むしろ悪いね。」

こういう時の漱石は、いつもぶっきら棒に答える。

「まことにきたない話だが、このあいだも、すこし餅菓子をたべすぎたら、また、青いウンコが出たよ。」

「先生、青いウンコが出るんですか。」

「出るね、子供が腹をこわしたときに青いウンコをするが、あれよりももっと青いんだ。ちょうど、草餅みたいな色をしてるよ。」

私が調査(ググった)ところによると、緑色の便は胆液によるものらしい。胆液の中には、ビリルビンという物質が入っていて、消化の途中で腸内細菌によって分解される。「これらの細菌はビリルビンを食べ、それを無色の副産物に代謝する。でもその副産物は、酸素に反応すると、ステルコビリンという色素を形成して茶色になる」ということが、便が茶色となる理由らしい。

下痢の時、便が緑色になるのは、「細菌がビリルビンを副産物に消化するひまがなかった」ためで、胆液の色がそのまま便に現れているからだ。

漱石の場合、消化器官が弱っていたせいで、食べ過ぎるとウンコがそのまま腸を通過していたのだろう。修善寺温泉で療養していた際には、胆液そのものを吐き出したこともある。

江口の書から、もう一つ尾籠な話を抜き出してみよう。

若かりし頃の宇野浩二が、横須賀で芸者をしている恋人に会いに行った。宇野は旅館に泊まり、番頭に芸者宛ての手紙を託し、一人そこで彼女が来るのを待った。

すると、突然襖が開き、見知らぬ男が顔を出した。話を聞くと男は刑事で、ここらで最近コレラが発生したことから、軍港を持つ横須賀としては、外からきた人間をチェックしなければならず、宇野に警察まで来て、検便に協力しろと言う。自分は健康だと言い張るも、規則だからと強制的に警察まで連れて行かれるが、宇野は一週間近く便秘が続いていて、いくら踏ん張っても便がでない。便が出ないからコレラじゃないと主張しても、検査で証明する必要があると帰してくれない。そして、とうとう座薬を渡される。以下、宇野節で堪能して欲しい。

じゃ、お気の毒ですが浣腸をしましょうといって、例のザヤクというやつを出してきて、これを下からさし込んでくださいというんだ。これもしかたがないとあきらめてやって見たが、あかんのだ。見たところ小指の半分ぐらいの大きさだが、入れるとへんに気持が悪くって、たちまちシュゥッと外へ押し出してしまうんだ。何べんやってもダメなんだ。刑事が見かねて、じゃ、こちらで入れてさし上げます、というんだ。そうして、君。大の男があの刑事部屋のきたないたたみの上に四つばいにはわされて、尻をまくられるんだからかなわんよ。でも、そのおかでげ、とにかく入ることは入ったが、便所へいって見ると、やはりあかんのだ。つるつるつるとグリセリンだけ出てしまうと、あとはそれっきりさ。大事なやつはどうしても出てこんのだ。そうしたら刑事が、じゃ、もう一回というんだ。いや、そんなのもう一どでけっこうですといくらことわってもきかんのだ。まだ、やるんだ、やっても、やはりだめなんだ。また一回、また一回、そのたんびに四つんばいにされてうしろからのぞきこまれては、便所へやられるんだ。刑事部屋と便所のあいだを何ども何どもいったりきたりしているうちに、一時間近くもたったんだ。さすがに刑事も弱ってしまって、『こんな便秘ははじめてだ。じゃ、とにかく一と休みしましょう』ということになって、はじめて少し、ほっとしたよ。

その後、刑事は検便を諦め、宇野を開放した。探していた女は、ずっと軍艦を眺めていたという。

参考文献

江口渙『わが文学半生記』

ノーマン・ポドーレツ『文学対アメリカ』から考える、文学における成功と野心

ノーマン・ポドーレツと聞いても、日本でピンとくる人は少ないだろう。著作もこれまで二冊しか翻訳されたことがない。一番通りの良い紹介をするならば、『コメンタリー』という雑誌の編集長を務め、レーガン政権にも協力した、ネオコンの一人ということになる。

そんなポドーレツだが、元々のスタートは──コロンビアでライオネル・トリリングに、ケンブリッジでF・R・リーヴィスに学んだこともある──文芸評論家だった。邦訳された彼の二冊の本も、文芸に関連するものである。今回はそのうちの一冊である『文学対アメリカ』という自伝を見ていきたい。

『文学対アメリカ』の原題は『Making It』というもので、「上手くやってる」という意味だが、ポドーレツはまえがきでこうのように書いている。

自己紹介をゆるしていただきたい。ぼくは三十五歳の若さで、一つの驚くべき啓示を経験した人間である──つまり、失敗者であるよりも成功者であるほうが良いということだ。ものごとの本質に関わるこの大真実がわかってみると、ここから引きだされる一連の理解に、ぼくの精神はそのときはじめて開かれたのだった。

そして、「金」、「力」、「名声」の重要性について語る。このようなメンタリティは、起業家などにはよく見られるかもしれないが、それが文芸評論家として知られていた人間の口から発せられると、途端に異端的なものとなる。そういう意味でこの本は非常に貴重なものであり、社会における「成功」と「野心」の意味について、様々な示唆を与えてくれる。

ポドーレツの両親は、中央ヨーロッパからアメリカへ移民したユダヤ人で、彼は移民二世にあたる。ブルックリンのブラウンズヴィルという、低所得者層が多く、ギャングの産卵場とも言われる場所で育ったが、本人はそこに馴染んでいたという。それと同時に、文学も愛好し、一時は詩人になることを目指していた。

奨学金などの都合から、コロンビア大学に進学すると、そこで自分よりはるかに物知りなクラスメートたちと知り合って怯むが、持ち前の馬力ですぐに彼らを追い抜かし、学部のトップに躍り出る。ただし、詩作に関しては自分にそれほどの才能がないことを悟り諦めるのだが、その代わりに選んだ職業が「文芸評論家」だった。

ポドーレツ自身が「おそらく、十九歳のときのぼくのように野心的なものなら、今日では誰もが言いそうにない答えであるが」と言い、現在ではよりありえない選択となっているが、ポドーレツが学生だった1940年代後期は、アメリカにおいて文芸批評が盛んな時期で、「英語の成績の優秀な学生にとって、もちろん生活は教職で支える一方、批評家としての成功を期して待つということほど、自然なものはなかったであろう」という。

コロンビアにおいて、ポドーレツのように、野心をむき出しにする学生は少数派で、彼は「野心的なことにたいする上流階級特有の軽蔑」にさらされることになる。彼らは、先祖から引き継いだ地位や財産が脅かされるのを恐れ、成り上がろうとする人間に対し、生理的な嫌悪感を覚えるのだ。ポドーレツによれば、ケネディ一家もそれで警戒されていたが、ジョンが大統領になった時、その汚点は全て弟のボビーに回されたという。

また、時代的にも、「成功が性にかわって時代の主要な「穢しい小さな秘密」となりつつあった」。

性の渇望は自然で、ほんとに賞賛すべき情熱であり、反対に世間的な成功への渇望は、低級で、卑しく、醜いもの──他人から、なるべくなら自分自身さえからも隠すべきもの、恥じ、やましく思わなければいけないものとみなされていた。

ポドーレツは数々の奨学金を獲得するのに「成功」したことで、「嫉み」という感情を級友から向けられることになる。級友たちは、彼の「成功」は堕落の証であるという風に思い込ませようとした。こうした経験から、ポドーレツは、成功に対する考え方を修正せざるを得なかった。「文学研究」と「成功」の相性の悪さについて、ポドーレツは次のように書いている。非常に長くなるが、現在でも重要だと思うので引用しよう。

それでは、文学の研究と成功の蔑視とが結びつく理由はなんであろうか? そのもっとも高尚なものは、疑いもなく、文学の研究は、それ自体が報酬であるところの活動をおおいに尊敬するように勧め(反対に成功の気風は、それ自体とは別のところからの報酬のための活動を勧める)、また物自体をおおいに尊敬するように(あらゆる物の「現金としての価値」にニヒルにつぎつぎと再生産的に没入することを奨励する成功の気風とは逆に)勧めるからである。たとえささやかでも独自の批評の判断の尺度を持てば、「成功する」とはかならずしも「良い」という意味ではなく、「良い」とはかならずしも「成功する」意味ではないことを理解するはずだ。ここから、この二つは決して両立するものではなく、ことにアメリカにおいて、またことに芸術においてそうであると熱心に結論するのは、ほんの短い一歩、世界でもっとも短い一歩の隔たりにすぎない(原文は「決して」に傍点)。

しかし、この結びつきには、ほかにも、より厳密に社会学的な理由がある。まず第一に、文学を勉強する青年は、事実上、アメリカの文化秩序内部の一種の政党に加入しようと決心しているようなものだ──実業界では当然とされている価値観とは反対の政党に。成功にたいする否定的な態度は、この政党の構成員であるための必要条件であり、新党員は過去百年間の社会批評、文芸批評をおおいに読むことでその態度を固めることになる。それは文学の伝統そのものとは異なって、このような態度をだんぜん教え込むものなのだ。

第一の理由から出てくるまた別の理由は、文学を研究する青年は、なにかせいぜいつつましい市場価値しかないものをやっていることである。たしかに彼は──ほとんどいつでもと言ってよいほど──自分自身が大作家になって、それによって少なくとも名声をかちうる空想を描こう(これは富や権力への野心よりもモラリストのあいだではいつも評判のよかった野心だ)。しかし彼はまた、文学を終生の仕事とする──これはじっさいには大学で教えることにほかならない──道を選んだことで、自分はおそらくアメリカ社会の周辺で比較的つつましやかな生活をするしか望めないだろうと、わかるだけの分別を備えているものだ。これを選ぶ若者は、選択を決めるときには大半が最高に熱にうかされていて、自分はいま精神的満足に充ちた生活に入るところであり、空虚な物質的安楽しか与えられない生活には背を向けようとしているのだと想像する。当然ながら、とにかく若者は理想主義者であり、このような「空虚な」安楽の価値を理解するのが難しい。人間のつねとして、ほんとうに理解するにいたらなかったものを、すぐにけなしてしまうのだ。そして、経験がいたらないがゆえに、学問の世界で生活をたてることは、実業の世界で生活をたてることと、両者を表面的に一瞥しただけでわかる以上に共通するものが多いとは、なかなか理解できないものなのである。

私がこの引用文を重要だと考えたのは、芸術に携わる人間は、自分たちが外部からどのように見えているのかということを、もう少し考えたほうが良いのではないかと思っているからだ。最近の芸術家たちの炎上もそこらへんに理由があるだろう。

話を戻そう。

大学での職を得るため博士号取得を目指していたポドーレツだったが、次第にアカデミズムと自分の気質の違いを自覚するようになり、進路に疑問を感じ始める。そんな時、ダイアナ・トリリングとの会話によって、大学以外にも職はあることに気づき、教師に固執していた自分から解放される。そして、ニューヨークのジャーナリズムに向けて歩き始めるのだった。

ポドーレツがライオネル・トリリングの紹介で関わるようになったのは、主にユダヤ系の学者・作家で構成される、「ニューヨーク知識人」という集団だ。彼らは『パーティザン・レヴュー』、『コメンタリー』という雑誌を中心に活動していて、世代によって差はあるものの、政治においては反スターリン、文学においてはモダニズム・反新批評、そして、マルクス、フロイトを援用するものが多かった。1930年代に発生したこの集団は、1950年代には大きな影響力を持つようになっていて、ポドーレツは彼らに認めてもらおうと努力することになる。

そして、実際、二十代にして、『パーティザン・レヴュー』や『ニューヨーカー』といった重要な雑誌に(時に論争的な)評論・書評を書いて注目されるようになる。ある時は、ソール・ベローの『オーギー・マーチの冒険』を批判したことで、編集部にベローから猛烈な抗議の手紙が届いたりした。ベローはライオネル・トリリングがポドーレツを影で操っていると妄想し、それから十九年後に来日した際も、講演でトリリングを仮想敵にしていたという(佐伯彰一『批評家の自伝』)。これは成功したほとんど全ての人間に当てはまることだが、称賛されたことはすぐに忘れるのに(なぜならそれが当然だと思っているから)、批判されたことはいつまでも覚えている(当の批判した方は忘れていたりする)。俳優のダニー・ケイにいたっては、十一年前の酷評を、それを書いた本人の前で諳んじたことがあるほどだ。人を批判する際は、相手が絶対にそれを忘れないということを肝に銘じておこう。

さて、一見順調に見えたポドーレツだが、自分の批評の価値に疑問を抱く事態が出来する。それはポドーレツの厳しい意見に対し、作家本人からなぜ同世代の作家を擁護してくれないのかと直接訴えられたことに端を発する。年齢がやや近くコロンビア大学出身という共通点があるケルアックやギンズバーグに対しても、「世間知らずのボヘミアン」(『行動と逆行動』収録)という文章で、彼らの反知性的態度を批判していた。

そこで、ポドーレツが気づいたことは、文学それ自体にかつての影響力や創造性が無くなっているというものだった。かつて文芸批評が重要視されたのは、文学がまだ社会の中心にあったからだという。なので、文学が衰退すれば、批評はより周縁へと追いやられることになる。村上春樹ばかりに批評が集中するのも同じ理由だ。

文芸評論家としての立場に限界を感じるようになったポドーレツは、偶然『コメンタリー』の編集長という職を打診されたことで、針路を切り替えていくことになる。そして、赤字まみれだった『コメンタリー』を、大衆に妥協せずに立て直したことで、かつてコロンビアで教えられた「成功」は「堕落」だという観念が間違っていたとはっきり思うようになり、いずれその経緯について書こうと決意することになる。

こうして、『文学対アメリカ』という本が誕生することになったのだった。

これまで述べてきたことを見てもらえば、この本の重要性がある程度理解してもらえると思う。ポドーレツには、かつての友人たちとの絶交について書いた『Ex Friends: Falling Out with Allen Ginsberg, Lionel and Diana Trilling, Lillian Hellman, Hannah Arendt, and Norman Mailer』という、文壇ゴシップニュース的にはよだれの垂れそうな本もあって、こちらも翻訳してほしいところである。

参考文献

ノーマン・ポドーレツ、北山克彦訳『文学対アメリカ』

ノーマン・ポドーレツ、井上謙治・百瀬文雄訳『行動と逆行動』

堀邦維『ニューヨーク知識人』

佐伯彰一『批評家の自伝』

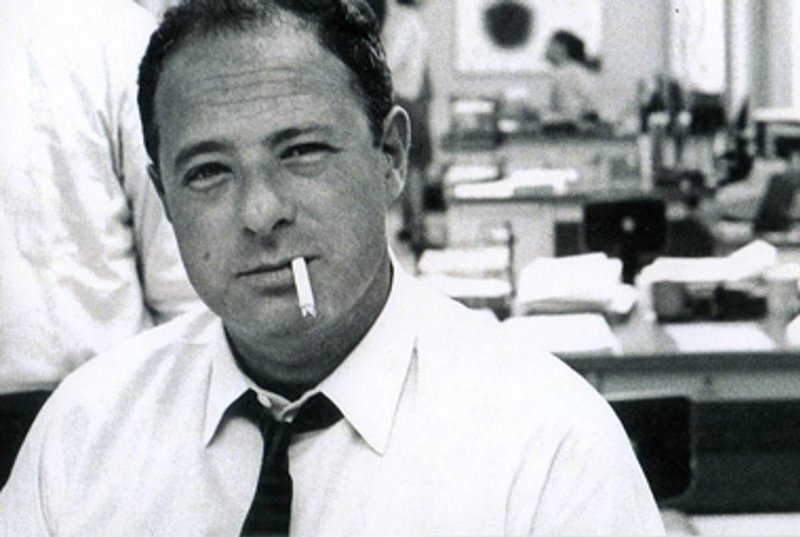

若かりし頃のノーマン・ポドーレツ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?