自由に「わたし」を生きるモーツァルトを役者・明日海りおが体現する 東宝版『マドモアゼル・モーツァルト』 第一部 ストーリー編

【注意】本作品の盛大なネタバレを含みます。ここから先をお読みいただく際はご注意ください。

私たちは、いったいいつになったら、「男」や「女」を押し付けられずに生きられるのだろうか。

好きな男性のタイプや女性のタイプを訊かれなくなるのはいつだろう。誉め言葉のつもりで、いいお嫁さんになりそうだねと言われなくなるのは、いつだろう。息子が「氷川きよしって男だよね?」と訊いてくることに驚き、「どっちでもよくない?関係ある?」と、ためらわず答えられるのはいつだろう。

音楽座ミュージカル『マドモアゼル・モーツァルト』。

主人公のモーツァルトが光に包まれ、力の限り空高く手を伸ばす。およそ35年と10か月を音楽に捧げて、生ききった後、新たな終わりのない旅に出るモーツァルトを何度目かに観た時、ふと私の頭にそんな思いがよぎった。私は目の奥が、だいぶ熱を帯びてくるのを感じていた。

このnoteは、「役者・明日海りお」に魅せられた私が、明日海りおさんを愛でるために主演作を観に行って、音楽座の『マドモアゼル・モーツァルト』という作品に魅せられた日の記録である。

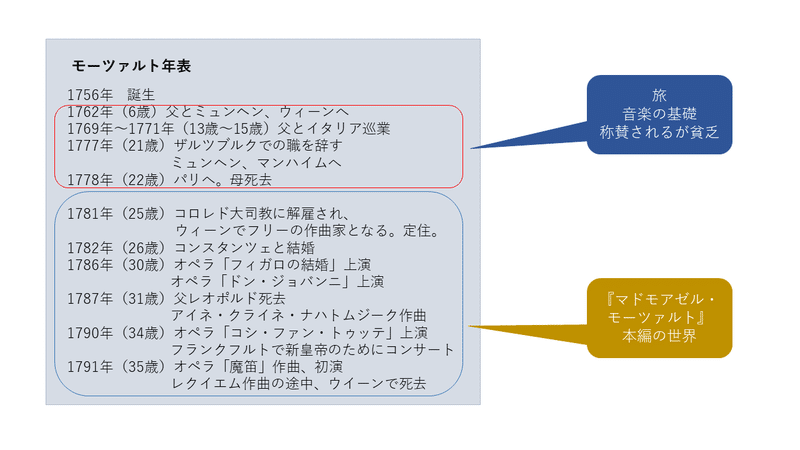

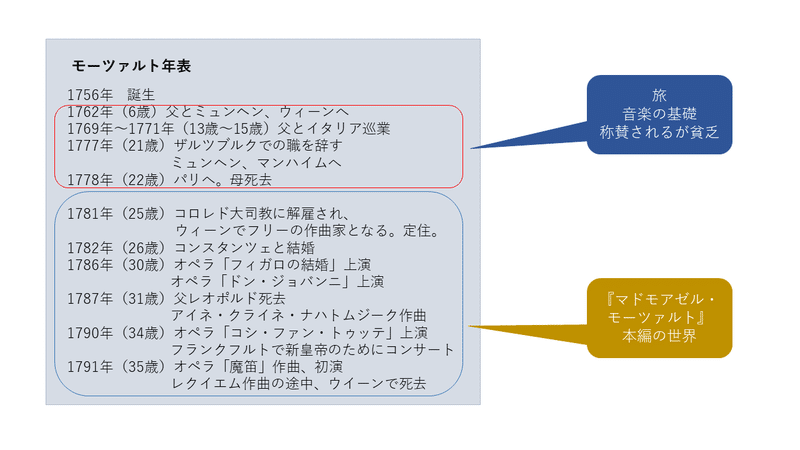

モーツァルトの生涯と、本作で描かれる範囲について下図で簡単に触れておく。

ミュージカル『マドモアゼル・モーツァルト』とは

『マドモアゼル・モーツァルト』という作品名を聞いて、皆さんはどんな物語を連想するだろうか。

本作は、福山庸治さんの同名漫画を原作として、日本のオリジナルミュージカルを牽引してきた音楽座が、1991年に初めて上演した作品である。再演を重ねるごとに台本の改版が重ねられ、今回東宝製作で上演されたのは、第六版だとのこと。音楽座のホームページにあった記載によると、脚本と音楽の著作権を音楽座から東宝に貸与しての製作だそうだ。

女性が作曲家になれなかった時代、音楽の才能を父レオポルドに見いだされた少女エリーザは、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトという男性作曲家として生きる。性別を偽って結婚した妻コンスタンツェとの関係に悩んだり、宮廷作曲家サリエリとの淡い恋を経験したりしつつ、男でも女でもない、「わたし」としての生涯をまっとうし、新たな旅に出るまでの物語である。

2021年10月に上演された再演版の主な配役は、以下の通りとなっている。

モーツァルト/エリーザ 明日海りお

コンスタンツェ(モーツァルトの妻) 華優希

サリエリ(宮廷作曲家) 平方元基

フランツ(モーツァルトの弟子) 鈴木勝吾

シカネーダー 古屋敬多

カテリーナ(サリエリの恋人) 石田ニコル

レオポルド(モーツァルトの父) 戸井勝海

天真爛漫そのものの少女・エリーザから時代の寵児・モーツァルトへ

どこまでも 飛んでいけばいい

終わりはない あるのは始まり

(中略)

幻 いくら求めても

あなたの旅は終わらない

オープニングナンバーとともに、舞台中央に登場するのは、少女エリーザ。黄色いワンピースに身を包んだ彼女は、キラキラした眼差しで周囲を見渡し、精霊たちにリフトされながら天使のようにふわりと地面に降り立ち、まるで子供のような声で歌う。

優しい風に吹かれて

小さな種が 空に飛び立つ

もうまずここで、いったいこれは誰の声なんだ? と驚かされる。見た目は、いつもの見慣れた明日海さんの姿だから余計に混乱する。

明日海りおさんの歌声なら、ほぼ毎日聴いている。しかし、『エリザベート』や、『ポーの一族』の作品中で歌う声とも、iTunesでダウンロードして聴いたライブ『恋するARENA』の中で歌う声とも違う。天真爛漫を絵にかいたような少女の声だ。

驚きのままに舞台上の少女を見ていると、エリーザの音楽の才能に魅入られるかのように、父レオポルドはエリーザを男性・ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトとして育てることを決めてしまうのだ。

少女エリーザは実に無邪気で、音楽を楽しむこと以外にこだわりが全くない。音楽を続けられるなら、男とか女とかどっちでもいいか!そんなノリである。パパと音楽が大好きで、柔らかな笑顔の可愛らしい女の子を見ていると、舞台の上の明日海りおさんの実年齢を、すっかり忘れてしまう。

一瞬の暗転の後、ダンサーとともにド派手に登場したヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは、時代の寵児となっていた。

トルコ行進曲をアレンジした曲。舞台の上でピアノを弾き、軽快に踊ってみせる姿は、まるでアイドルだ。ピアノを弾く姿もダンスも、キレキレである。モーツァルト自身、楽しくて仕方ないのだろう。

僕の音楽って最高でしょ!と全身で語るモーツァルトは、幼少期の天真爛漫さを残したまま、男らしくカッコよく成長していた。

オープニングからここまでの間に、無邪気で可愛らしい少女エリーザと、歌って踊れる美形で美声の青年ヴォルフガングを魅せてくれた明日海りおさん。いったいこの人の魅力の引き出しは、いくつあるのだろうか。

息をするのも忘れる オペラ「魔笛」作曲

目が釘付けになる、というのはこういうことを言うのだろう。私は実際、瞬きをするのも忘れていた。

本作最大の見どころは、間違いなくオペラ「魔笛」をモーツァルトが作曲し、完成させる場面である。

シカネーダーからオペラ「魔笛」の作曲を依頼され、「僕の最高傑作を作ってやる」と宣言して作曲に入ったモーツァルトが曲作りに取り組む姿は、あまりに鬼気迫るものだった。

全身全霊、死力を尽くす、入魂、死に物狂い、決死・・・これらの言葉を全て使っても表現しきれるか分からないほどの、圧倒的な狂気を全身からほとばしらせ曲を作る様子は、まるで何かに憑りつかれているかのようだった。

頭に浮かんだメロディを1つもこぼすまいと必死に手を動かすも、メロディが浮かんでくるスピードが手の動くスピードよりはるかに早くて、全然追い付かなくて、苛立っているようにも見えた。

何日も休まず作曲を続けるモーツァルトを休ませようと、シカネーダーに「お願い、休ませて」と頼むコンスタンツェ。「すごい。まさに奇蹟だ。今止めちゃいけない。書かせるんだ!」と書かせ続けるシカネーダー。

ぶっ倒れ、それでも曲を書き続け、父レオポルドの幻まで見てしまうモーツァルトを、妻コンスタンツェは見守ることしかできない。どれほど心配しただろうか。レオポルドがあの世に連れて行ってしまうのではないかと、本気で思ったのではないだろうか。

息も絶え絶えになりながらオペラ「魔笛」を完成させたモーツァルトは、コンスタンツェに「君がいなければ、モーツァルトはいなかったと思う」と言葉をかける。モーツァルトの最大級の愛と感謝を受け取ったコンスタンツェは、返す。「モーツァルト。私、あなたの音楽、大好き」と。

モーツァルトの音楽は、モーツァルトにとって自分自身だ。コンスタンツェが大好き、と言葉をかけたのは、モーツァルト自身に他ならないのだ。

固い愛の絆で結ばれた2人がここで歌い上げる「朝焼け」については、第二部楽曲編で詳しく綴る。

明日海りおさんの、血走った目と全身にみなぎる狂気から目が離せなかった記憶は、今も私の脳裏に焼き付いている。おそらく、消えることはないだろう。

モーツァルトとコンスタンツェの性別を超えた絆

モーツァルトの妻、コンスタンツェ。

結論から言ってしまうと、本作の彼女はモーツァルトに寄り添い続け、性別を超え魂で結ばれたパートナーである。モーツァルトのすべてを理解していたわけではない。共に歩む中で、モーツァルトに振り回され、たくさん傷つけられながらも、ずっとそばに居続けた、素直で優しい人だ。

最初は、時代の寵児ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトに恋する乙女として出会い、純粋に男性として愛している。結婚できて喜びを爆発させたのもつかの間、モーツァルトの真実を知ってからは、女性としての幸せを弟子フランツに求める。

生物学上の性別を偽って生きるという歪みを抱えたモーツァルトは、様々な人の人生を巻き込み、振り回してしまう。そのど真ん中に居るのが、妻のコンスタンツェなのだ。ヴォルフガングとコンスタンツェとして始まった2人の旅は、曲がりくねった末、共に「まだ見ぬ夢を求め どこまでも追いかけ」る旅へと変わっていく。

モーツァルトとコンスタンツェの関係は、とても複雑なところから始まっている。シンプルな普通の男女カップルであれば経験するはずのない困難をいくつも乗り越える。なりえなかったはずの「父親」としてのモーツァルトのありよう、恋仲であるフランツとコンスタンツェの苦悩、父レオポルドの死とエリーザとしての葛藤。すべてを乗り越えてたどり着いた場所で、互いに抱く感情は、「愛」としか表しようがない。モーツァルトとコンスタンツェは、世間のどんな夫婦よりも、固く結ばれたパートナーとして私の目の前に存在していた。

明日海りおさんと華優希さんは、時にコミカルに、時にシリアスに、そして繊細なお芝居で、性別を超えた2人の関係を紡いでくれた。

宝塚歌劇団の男役と娘役の関係性とは全く違うのだけれど、トップコンビ時代の信頼関係があってこそ、観客に見せることが出来たパートナーシップではなかっただろうか。

第二部楽曲編では、モーツァルトとコンスタンツェが大きな困難にぶちあたるタイミングで歌われる重要な曲、「パパどうして」、「旅」について詳しく綴る。

モーツァルトにとってのサリエリ

自分の音楽を理解してくれる「パパ」サリエリとの出会い。高いところから飛び降りるモーツァルトをサリエリが受け止める。幼少期、父に髪を切られそうになって逃げ惑ったあげく、飛び降りてきたエリーザを父レオポルドが受け止めたように、だ。

飛び降りたモーツァルトを受け止めたサリエリの腕に残る柔らかな感触と、モーツァルトの身体に残った包み込まれるような安心感が、2人の表情からリアルに伝わってくる。観てるこちらがドキドキしてしまう。

サリエリとモーツァルトの出会いの場面で歌われる曲、「LOVE」については続く第二部楽曲編にて詳しく綴ることにするとして、サリエリと初めて出会った時モーツァルトは、自分の音楽を理解してくれる人はみんな「パパ」だと語っている。おそらくこれは、モーツァルトの生い立ちと関係している。冒頭の図をもう一度見てみよう。

赤枠で囲んだ箇所。吹き出しは「称賛されるが貧乏」と書いた通り、不遇の時代だ。音楽のために続けた父との旅の中では、褒めてはもらえるもののお金を出してくれる人はいなかった。真にモーツァルトの音楽を理解してくれたのは、おそらく父だけだったのだと思う。

モーツァルトとサリエリの場面で最も印象的なのは、モーツァルトが女性・エリーザとしてサリエリに別れを告げに行く場面である。

サリエリからプレゼントされた曲を、自分で弾いてほしいと頼まれたエリーザは喜んで弾くのだが、次第にアレンジを加え始める。どんどんアレンジは大きくなって、ついにサリエリの曲がまったくの別物になっていく。止めろというサリエリに、「どうして?最後まで弾かせてよ、パパ!」とエリーザは明るく言うのである。

サリエリは激怒して、ピアノを叩いて怒鳴る。ようやく演奏は止まる。

エリーザ(モーツァルト)が「パパ」だと思っていたサリエリは、パパではなかったのだ。きっと父レオポルドは、こんな時「すごいぞ」とか「お前は天才だ!」と言いながら、最後までアレンジを聴いてくれたのだろう。手放しでエリーザの才能を喜んでくれたに違いない。

だが、サリエリは演奏を止めさせた。サリエリ自身のプライドを守るために。

モーツァルトの、エリーザの純粋ゆえの残酷さが、サリエリの心を抉る。激怒するサリエリと、喜んでもらおうと懸命に自分の音楽を披露したエリーザの間に横たわる大きな溝。後から「行かないでくれ」と声をかけられたところで、無理やりキスしようとしたところで、埋められるものでないことは明らかだ。

サリエリ役の平方元基さんが、プライドを傷つけられた男の複雑な思いを繊細に表現していた。

胸が締め付けられて、痛い。涙が私の頬を伝う。

エリーザはサリエリ邸に来る前、自分の振る舞いが周囲を巻き込んでいることをコンスタンツェに指摘されて反省したのだ。曲がりくねった道を行く旅であっても、コンスタンツェとともに歩んでいくことを決めて、サリエリに会いに来ていると思うのだ。最初から別れを告げに来ているはずなのに、サリエリからの贈り物が決定打になってしまったように感じられた。

エリーザが来る前にサリエリと一緒にいた、カテリーナの言葉が私の頭によみがえる。

「男の人って、自分より才能のある相手を愛せるの?」

サリエリが「自分より才能のある相手」を尊敬し、男女の性愛を超えた大きな愛情をモーツァルトに対して抱くのは、オペラ「魔笛」の鑑賞後だ。

モーツァルトとサリエリは、「音楽」でつながっている。互いの分身である音楽を理解しあうことで生まれた愛は、いわば敬意と謝意の入り混じったようなものではないか。モーツァルトとコンスタンツェの間にある愛とはまた違ったものである。サリエリは、エリーザに妻になってほしいと言った。だが、「魔笛」鑑賞後は、力強くモーツァルトを称賛し、「大切なのは、君がモーツァルトであることだ」と、音楽を、モーツァルト自身を丸ごと受け入れるのである。

ここでモーツァルトが返す、「あなたに会えて、本当に良かった」という言葉に込めた思いを私なりに想像してみる。女性として思われることの幸せを経験できたこと、それでも自分は音楽を選ぶと確信できたこと、最終的にそんな自分を認めてくれたこと。すべてをひっくるめての感謝だったのではないだろうか。

細かい話:精霊パパゲーナと精霊ケルビーノ

本作には、精霊が登場する。時にモーツァルトの音楽になり、時にオペラの役になり…と大活躍するアンサンブルの皆さんたちだが、その中でも2人、モーツァルトの分身として使われている2人を紹介しておこう。

パパゲーナとケルビーノである。

パパゲーナは、オペラ「魔笛」に登場するキャラクター。鳥刺しパパゲーノの恋人である。本作中では白いフワフワの羽を身にまとっている。ケルビーノはオペラ「フィガロの結婚」に登場するキャラクターで、女性なのにズボンをはいて、男の恰好をしている。

精霊パパゲーナはエリーザの分身、精霊ケルビーノはモーツァルトの分身として使い分けられていると私は感じた。冒頭、無邪気な少女エリーザとして登場する場面では舞台向かって右側にパパゲーナがいるし、一度コンスタンツェが出て行ったあと、戻ってくる場面でもパパゲーナがいる。

一方、精霊ケルビーノはサリエリと2人の場面に必ずと言っていいほど登場する。だが例のピアノ曲プレゼントの場面では、現れない。モーツァルトではなく、エリーザとして会いにきているからだろう。

ラストシーン近く。「トルコ行進曲」のメロディが流れる中、サリエリが歩いてくる。真ん中を通過したあたりで中央にスポットライトが当たる。舞台の奥では、精霊ケルビーノが踊っている。振り向いたサリエリは、天を仰ぎながら、「モーツァルト・・・」とつぶやくのだ。

妄想だろうか。ちょっと不安だが、そう間違っているとも思えない。あまり自信をもって言い切れないのは、映像で再確認することが出来ず、記憶に頼っているところが大きいせいである。

細かい話:モーツァルトの服の色に込められた意味についての妄想

モーツァルトの服の色には、明確な意図が込められていると思っている。

青は、音楽そのもの。本作の曲中にたびたび登場する、「音が風に乗り飛んでいく」空の色でもある。モーツァルトのピアノに、空のモチーフが使われていることからも明らかではないだろうか。黄色は、自由や無邪気さ。少女エリーザの服や、冒頭の演奏会で着ていた服の色だ。

赤系統の色は、当時の保守的価値観を示しているのではないかと感じた。サリエリのピアノは赤だし、コンスタンツェの服はピンク(外出時だけ水色)。モーツァルトの服は、コンスタンツェとの関係に悩み始める頃からピンクに変わる。服の色合いが元に戻るのは、父が亡くなってエリーザとして登場する場面からだ。

「男」でいなくてはならない場面では、黄色と青を混ぜた緑色の服を着ていたように思うし、コンスタンツェとの初夜を拒む場面では、緑色のガウンを着ていたと記憶している。

私の単なる思い込みかもしれないが、モーツァルトの服の色合いには、意味がちゃんとあると感じている。

終わりに 役者・明日海りおが体現したもの

本作のモーツァルトは、軽やかで、華があって、音楽が大好きで、ピュアな心優しき天才だ。「男」「女」という二元論の枠組みをはみ出した人でもある。

男として生きている間も、女として生きている時も、実は向き合ってるのは「音楽」だけだったのだ。他のことには、自由すぎるほど自由なのである。いや、モーツァルトの音楽そのものが自由なのだから、何から何まで自由だったと言える。

モーツァルトが直面した困難に、改めて思いを馳せる。現代を生きる私たち以上に「男」「女」のどちらかでなければ生きにくかった時代だ。コンスタンツェの母性と、サリエリの父性に支えられていたからこそ、音楽家・モーツァルトは自由なまま生涯を駆け抜けることが出来たのだと、思っている。

明日海りおさんは、作中で性別も年齢も軽やかに飛び越え、とても魅力的なモーツァルトを生きて、新たな旅に向かっていく姿を見せてくれた。そしてその魅力は、恐るべきことに、公演回数を重ねるごとに、急速に増していったように感じられた。

すごい、というより怖くなってしまう。一体役者としてのこの人の底はどこにあるのだろう。

モーツァルトの旅が終わらないように、明日海りおさんのお芝居を追求する旅にも、終わりはないのかもしれない。

第二部楽曲編に続く。

いただいたサポートは、わたしの好きなものたちを応援するために使わせていただきます。時に、直接ではなく好きなものたちを支える人に寄付することがあります。どうかご了承ください。