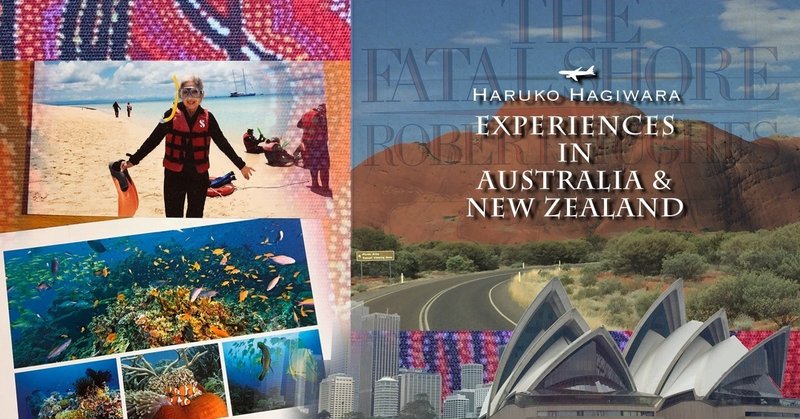

萩原治子の「この旅でいきいき」 Vol.6

オーストラリアとニュージーランドの旅 2017年10月

私はこの旅で何を習ったか? A lot!

その1:オーストラリア観光と2冊の本で知ったこの国の歴史

スミソニアン・ジャーニーのツアーで観光旅行

オーストラリアとニュージーランドは日本とほぼ同じ経度にあるので、日本人に好まれている旅先であることに気づいて、是非行っておかないと思って、この旅行を決行する。Smithsonian Journeysというツアー会社主催するツアーに参加。スミソニアンは同名の博物館をワシントンDCで運営するだけでなく、学術的な香りがする月間雑誌も発行している。ツアー会社はそこから派生したのだろう。今のところ私の一番お気に入りのツアー会社である。私は褒め言葉として、「彼らは旅行の仕方を知っている(They know how to travel)」と言っている。行き過ぎない豪華版、肝心な見所は絶対外さず、それ以外の楽しみも作ってくれる、そんな意味。

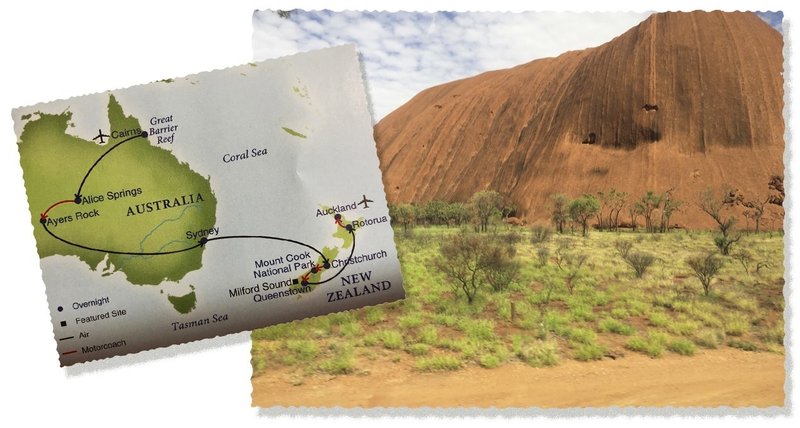

この2カ国を回るツアー”Splendors of Australia and New Zealand”は22日間というそれまでに参加したツアーでは最長。グレート・バリア・リーフ(私はここに一番惹かれていた)から始まって、内陸の砂漠の真ん中にあるアリス・スプリングに飛んで、ウルル・ロックをみて、シドニーに飛ぶ。ここを2日観光した後、ニュージーランドのクライストチャーチへ飛ぶ。マウントクックとミルフォード・サウンドを観てから、北島のロトルアへ飛び、マオリ族文化と、光る虫の洞窟を観てから、最終地点のオックランドで2日間。名産の緑色をしたムール貝も楽しむ。

このツアーだけで22日間と長かったので、そのあと残ってどこかを観るということは今回しなかった。勉強不足もあったのか、これで十分だと思った。まずそこまでが長い。ロス・アンジェルスからボーイングの744型という486人乗りの大型機で、飛行時間は15時間。

行ったところは全部よかった。南半球の、それも他の地域から、かなり離れた古い大陸と小さめの島には、地質学、動物、植物学、人類学上変わったものがいっぱいある。絵葉書になるような景色ばかりだった。

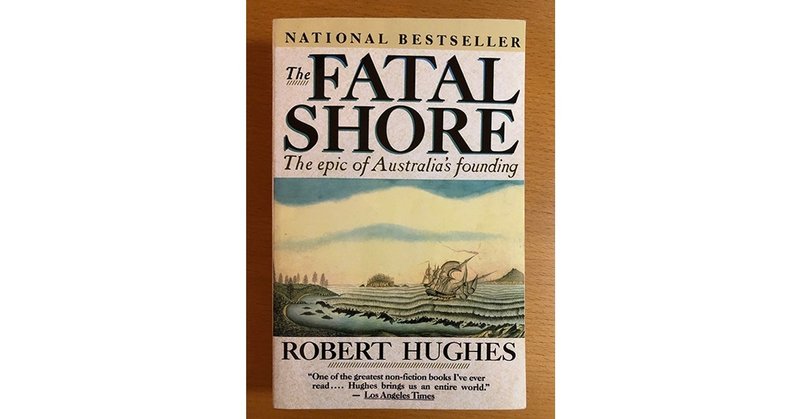

しかし、私はどちらかというと人間の足跡を追う旅が好きで、ここでは、その点感動するところは少なかった。グループは25人。全員アメリカ人。その中でオクラホマあたりから来た姉妹2人のお姉さんは、3、40年間ライブラリアンをしていた人で、読書家。あるとき彼女がガイドのチャズと「ザ・フェイタル・ショア(The Fatal Shore)(1986年発刊)」というオーストラリア史の画期的な本の話をしているのを、横で聞いていた。彼女はこの本はマスト・リード(must read)だと言った。

それで帰ってから、読んでみた。700ページ近い分厚い本。これを読んで、オーストラリアという国が立体的に見えてきた。

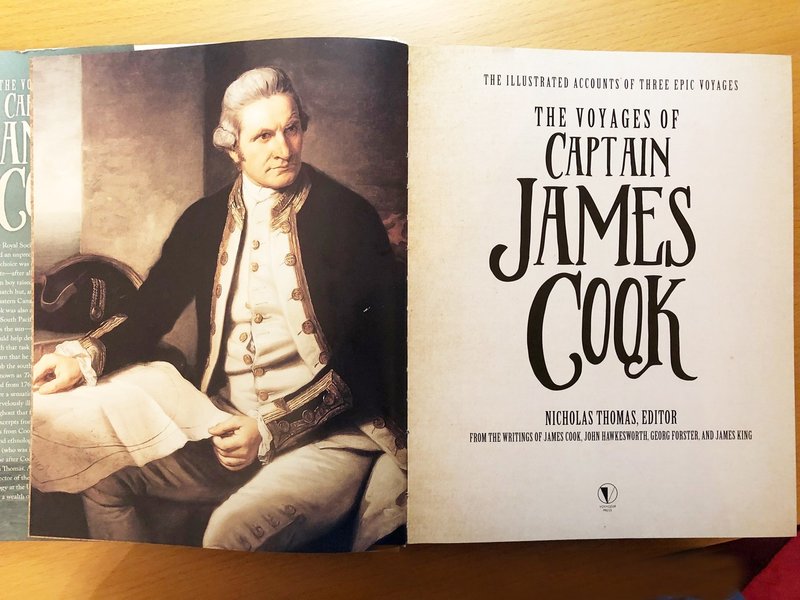

著者のロバート・ヒューズは1936年生まれの5世代目のオーストラリア人で、60年代にはアート関係の著述でかなり、成功していた。アメリカでタイム・マガジンのアート記事も担当していた。彼は白豪主義の時代に育ったため、自国の建国の事実はほとんど知らなかったという。それに気がついて(多分アメリカに住んでいたから)、一念発起して、10年くらい調査に費やして、1986年にこの本を上梓する。私はこの本から、さらにキャプテン・クックに興味を持ち、彼に関する本も何冊か読む。今回の私の旅行体験エッセイは、これらの本で知った沢山のことを中心に進めることにする。

前回までの記事

Vol.5 アイスランドの魅力 ベスト5」 2017年夏

Vol.4 ヴォルガ河をクルーズする 2016年6月(下編)

Vol.3 ヴォルガ河をクルーズする 2016年6月(中編)

Vol. 2 ヴォルガ河クルーズの旅 2016年6月(上編)

vol.1 アイルランドを往く

オーストラリア大陸発見の経緯 1770年のこと

キャプテン・クックの任務

キャプテン・クックとは大英帝国海軍のキャプテンで、1768年、軍の命令で、金星が太陽の前を通ると予測された天体現象をタヒチで観測するために、天文学者を連れて、航海に出る。(彼の第1回目の大航海)。当時はまだ正確な経度の測量ができなかったので、このキャプテンにはその観測、解明も任務に入っていた。彼はイギリスのヨークシャー州の貧しい小作農家に生まれ、小さいときから父親の仕事を手伝う。その頭脳明晰さから、雇用主の計らいで初等教育を受けることができた。その後丁稚奉公に出されるが、独学で航海術を勉強して、そこを脱出。石炭運輸船の船長を10年ほどやった。さらに独学で数学、天文学、地理学などをマスターして、海軍に入る。カナダとの戦争中にケベック辺りの地図作りをやって、その優秀さを認められ、今回のタヒチ行きの命が出る。

金星観測後は、南下して、オーストラリアを探すべく、航路をとる。古代ギリシャの時代から、地球は丸く、回転しているということは知られていて、ユーラシア、アフリカのランド・マスとバランスを取るためには、南半球に大きな大陸があるはずという説があり、すでにその大陸にはオーストラリアという名前もついていた。だが当時まだ立証されていない幻の大陸だった。

クックがタヒチからとった航路

彼はタヒチからまっすぐ南下してから西へ行き、ジグザグで南、西と行って、ニュージーランドにぶつかる。北島の東海岸の出っ張ったあたり。陸には原住民も見え、接触があったが、好戦的な彼らから食糧を調達することはできなかった(それでここの地名はPoverty Bayとなる)。彼はニュージーランドを時計と反対周りで回り、途中で北島と南島の間も通って(すぐにこの海峡はクック・ストレートと命名される)、8の字のように航海して、測量、地図作りをする。その後南緯度40度くらいを西に航海して、オーストラリアの東岸にぶつかる。そこから少し北上してシドニーのすこし南のボタニー・ベイに錨りを降ろす。これが後に西洋人による初のオーストラリア大陸の発見という歴史的なイベントとなる。1770年4月のこと。

クック以前の探検家

それ以前に、16世紀にオランダのアベル・タスマンがインドネシア(すでにオランダ領)から南下して、オーストラリア大陸の周りをウロウロした。当時としては彼の航海術は大したもので、インドネシアから南下して、南緯度42度辺りで東に舵を切り、まっすぐ進んで、タスマニア島を見つける。島に自分の名前をつけてから、さらに東に進んでニュージーランドの南島の北西突端にぶつかる(New Zealand のzeaはオランダ語で海の意)。彼はこれがオーストラリアかもと思ったらしい。1642年のこと。オーストラリアとニュージーランドの間はタスマニア海、NZ南島の北西から入ったところの湾はタスマニア湾と、その名前を世界地図に残している。ところがそこで好戦的なマオリ族に襲われ、船員5人が殺され、恐れをなして、早々に脱出、北上してフィジー辺りから、ニューギニアの北側を通って、インドネシアに戻る。なぜ彼が南緯度42度を東に突き進んだのかは、不明だが、そのためこの巨大な大陸をミスったことは運命的。クックの少し前にもフランス人がこの辺りをうろついたが、彼もミスった。海流とか貿易風とかの原因があったのか、私にはわかりようがないが、面白い。まるで、神様がクックのためにとっておいたかのよう。

タスマンはさらに1644年にオーストラリアの北西部を海岸線に沿って、航海した。その結果、このランドマスの北西部はNew Hollandとして当時の地図に載ることになる。

クックに同行した科学者団

クックの第一航海(彼はあと2回太平洋まで航海している)には、タヒチで金星の観測のため、天文学者が同行したと書いた(この航海は海軍とロイヤル・アカデミーの共同プロジェクトだった)が、それだけでなく、ジョセフ・バンクスという好奇心の強い25歳の英国の貴族が乗っていた。彼はスエーデンの自然学者、リナエス博士の研究室に入り、彼の植物・動物分類法を学ぶ。リナエスの助手、ソランダー博士もこの航海に同行。英国のロイヤル・アカデミーは種々の最新器具(まるで007の時のようではないか?)と、書物を提供する。彼らの航海目的は、全く何もわかっていなかった(コロンブスから300年近く経っているというのに!)、あの辺りの地理、および地質、植物、動物の調査。友人の学者だけでなく、景色や植物、動物などを写生するスタッフ2人も連れていた。これは驚くべきことだ。若い貴族が木造の帆船で地球の反対側に行くのに、その航海の安全性を信じられたことにまず驚く。実際タヒチの着く前、南アメリカの南端、マジェラン海峡の島に降りて、探索エクスカーション中に、季節外れの雪に見舞われ、召使いを亡くしている。彼は危険を犯して参加して、さらにオーストラリア大陸発見という大きなお土産を持って帰還したので、後世に植物学の図鑑を残したり、セリブな生涯を送る。

クックのオーストラリア東岸の経験

クックの船がシドニーの少し南のボタニー・ベイに入ると、すぐにアボリジナルと遭遇する。彼らは2人乗りの小舟で釣りをしていた。クックのクルーが、ロー・ボートで近づいても、彼らは顔に寄ってくるハエを覆うのに忙しく、クックたちの舟に反応しなかったという。そのくらいボーっとした人々だったらしい。ここをボタニー・ベイとしたのは、緑豊かな風景からという。

クックたちは1ヶ月くらいこの辺りを探索した後、ベイを出て、北上する。そしてグレート・バリア・リーフで遭難する。実はクックより一年前に、フランス貴族で探検家のブーゲンビリア(彼の名前はブラジル辺りから広がった花の名前として後世に残り、その花は今世界中で咲き乱れている)が、タヒチ(仏領)から西に航海して、この辺りを通っている。この広範囲にサンゴ礁や砂州、沖洲などが点在する海域には、当時の航海術では恐ろしい障害物(バリア)があるというので、それがそのまま地名になって地図に載るようになったのではないか(バリアはフランス語系の単語)? しかしブーゲンビリアがそのことを発表した時には、クックはすでに航海中。それで彼はグレート・バリア・リーフのことは知らなかった。興味深い。彼の船はもう少しで、沈没するところだった。相当な損傷を負った船の修理にその海岸辺りに2、3ヶ月滞在を余儀無くされる。このあと、カニの形をしたオーストラリア大陸の右目沿に北上して、大陸圏内の孤島にて、英国海軍で決められていた一連の儀式をやって、オーストラリアは英国領となる(これには異論あり)。クックはこの航海中に、100以上の地理的ランドマークを命名している。

バタビア滞在後、3年ぶりにロンドンに無事戻る

グレート・バリア・リーフの続きでサンゴ礁や浅瀬の多い海域のトレス海峡を西に進んで、インドネシアのバタビアに無事到着。そこからクックは大英帝国海軍の上司に報告書を出す。すでに西欧諸国間で郵便サービスの取り決めがあったのだろう。多分オランダの東インド会社の船か何かで、ロンドンに彼の船よりも早く届けられている。(こういう感覚、つまり競争相手とも相互協力を提案し、条約などによって法的に強制し、実行する。こういう感覚が西欧諸国が世界覇権に成功した要因の一つと言えると思う。)

彼の船団は数ヶ月後、バタビアから南アフリカの喜望峰を回って、ロンドンに1771年、3年ぶりに帰国。途中、バタビア滞在中にチフスにかかった数人が、ロンドン到着前に亡くなる。歴史的にみて、人類の学問で一番遅れていたのは医学だったと私は思う。

クックの偉大なところ

大航海時代はまだ喀血病の原因が、解明されていなかった。クックは船員の健康と深く関係するこの病気について、ある学術意見に注目して、野菜を摂取することが大事と理解する。それを航海中に補う対策をとる。出港前に大量にサワークラウト(酢キャベツ)を買い入れて、航海中に食べさせた。ニュージーランドでは土着の植物でキャベツに似た植物があり、その芯の部分をキャベツのように煮て、食べさせた。その効果は大いにあり、イギリスに帰国後、彼はそれに関する論文を書いている。(ニュージーランドのその植物はキャベツの木と命名される)

また先住民の生活について、不平等で、世俗的な西洋社会より、ずっとしあわせな人生かもしれないなどという、哲学的なことも書いている。

彼は単に上司の命令に忠実に従う官僚ではなく、頭脳明晰、慎重さと勇敢さを備え、的確な判断力と行動力があり、部下にも自分にも厳しい人だったらしい。

彼は歴史に残る海洋探検家の筆頭。今でもファンは多く(私もその一人になる)、彼についての研究は継続しているという(特に、ハワイで殺されたあと、どうなったかについて)。

私が体験したグレート・バリア・リーフ観光

さて、私は2017年10月の末に、ロスアンジェルスから500人乗りのジャンボ機でブリスベインというオーストラリア東岸の真ん中辺り位置する都市まで飛び、そこからもっと小さい飛行機で、北のケアンズというグレート・バリア・リーフ観光の中心地に到着。ブリスベインの空港を飛び立つとすぐに、浅瀬らしいトルコ・ブルーの南海の上だった。水平線には白い雲がむくむくと浮かび、浅瀬の中には砂州らしき白い陸地があっちにもこっちにも見えた。そういう景色がカインズまで2時間ほどずっと続く。グレートが地名の一部になるわけ。

オーストラリア大陸はかなり赤道に近い。カニの右目の先っぽの緯度は南緯度11度、ケアンズでも17度だから、南洋気候。湿度も結構高かった。マングローブや熱帯雨林のたくましい自然の見所もある。4からの7メートルもある塩水ワニ(淡水ワニもいる)も住んでいる地域。

クックの船が遭難して、修理を行ったところは、現在クックタウンといって、ケアンズから少し北に行ったところ。2、3ヶ月も修理にかかったから、そのあたりのアボリジナル人と仲良くなり、ここで彼らは初めてカンガルーを見たし、味見もしてみる(もちろん剥製も持ち帰る)。ここで彼はさっき書いた哲学的な想いに耽ったのだろう。

グレート・バリア・リーフの海に潜る!

砂州にはカインズからカタマランのような船で行く。約2時間後、浅い海の底に白い砂とサンゴ礁が見えるところで船は止まる。ちょっと先に白い砂の洲、sand barが見える。

まずは魚のエサをバラまいて、大中小の魚とカモメが集まるのを見る。

その間に小さいボートが用意され、各自にボディースーツと、アクアラングまたはスノーケリングの道具が配られる。ボートで白浜に着くと、各自の希望と能力に応じて、グループに分かれ、それぞれアシスタントがついて、海に向かう。私たちシニア世代の女性3人は、言われた通りにスノーケリングを咥え、浮き輪に片腕をかけると、海洋学者の若い女性がそれを綱で引っ張って、サンゴ礁の上を浮遊させてくれた。海の深さは10メートルから15メートル、海底はびっしり種々の珊瑚などで覆われている。中でも1メートルくらいあるジャイアンツ・ハマグリはあっちこっちにあり、波型の殻を大きく開けている。その周りには種々の海藻が揺れ動き、その根元あたりに色々な珊瑚が生息している!!!! ウミガメもウロウロしているし、ニモのような魚も、大型エイも。中くらいの大きさの熱帯魚の群があっちにもこっちにも。彼らは突然サッと方向を変える。よく見ると、ブルーの蛍光色の小さい熱帯魚も泳いでいる。水族館と同じ!!!地球温暖化で枯れ色になってきているとテレビのニュースなどで見たけれど、もともとそういう色なのか、枯れてそうなったのか、判断しにくい。海洋学者もはっきり言わない。こうして、45分はあっという間に過ぎて、浜に戻る時間になる。

これで、私の残り人生のto do listの項目は一つ減ったことになる。ハッピー! おめでたい!!!

オーストラリアの流刑人による開拓の歴史

1770年にクックがオーストラリア大陸を発見してから、この大陸がどうなったかは、ロバート・ヒューズの本「The Fatal Shore」(日本語版なし。「運命の渚」という訳題はどうだろう?)が教えてくれる。1770年から、17年間、イギリスは正式な(政府または海軍)船を出してない。1787年にようやく第1回目の流刑人(736人)を乗せた船団(11隻)を、ボタニー・ベイに送り出す。私はtransport という英語の単語に流刑人という意味があることを、この本を読むまで知らなかった。さらに transportableは流刑に値する, transportationとは流刑、追放の意味, またhulksとは牢獄船のことだとも初めて知る。ヒューズの本はその頃のイギリスの社会状況と、決行の裏舞台をこう説明する。

1)こうした流刑人を乗せた牢獄船を、その存在しかわかっていないオーストラリア大陸に送ることになった背景には、産業革命も成熟期を越して、都会には特にホームレスに近い人々で溢れ、病気も犯罪も異常なレベルに増えていたという社会背景があった。

2)国は財政難で牢獄を大量に造れず、犯罪者を収容する施設が不足し、廃船を利用することも多くなっていた。船というのは構造的に密閉されているから、そのまま効率のよい牢獄になる。

3)18世紀のイギリスはすでに名だたる法治国家で、警察による捜査、裁判による審議、人権保護なども考慮された刑法によって、犯罪人は一応人道的に裁かれていたたが、刑罰についてはドラコニアン式(古代ローマの哲学者)の厳罰主義だった。初回にオーストラリアに送られた流刑人736人のほとんどは、盗みなどの軽犯罪人だったという。フランスの「レ・ミレゼラブル」のジャン・バルジャンもパンを一つ盗んだだけで何十年も牢獄に入れられる。ヨーロッパの文化国家はそういう時代にあった。

賛否両論

もちろんこのオーストラリア送りの決定については、賛否両論あった。賛成論者の筆頭はキャプテン・クックの第1回航海に参加した自然学者のジョセフ・バンクスで、帰国後彼は政府を含む上流社会の寵児となり、今流に言えば、セリブだった。彼はオーストラリア政策委員会のメンバーで、流刑人を送ることを説いた。利点は犯罪人をイギリス社会から、見えないところに送る(ロンドンの街で囚人服を着た囚人が道路工事などするのは目障り)だけでなく、高い可能性を秘めたオーストラリア大陸の開発に大いに貢献すると説く。当時、西欧諸国は木材と縄の素材であるフラックスの調達が、国家防衛体制維持の必需品(船舶を造るため)だった。イギリスはその頃木材をロシアから購入していたが、ロシアとの関係が悪くなりつつあった。だから国としては早急に決定する必要があった。否定論者はもちろん政府や海軍から200人以上が、イギリスからオーストラリアまでの航海中の護衛だけでなく、大陸での開墾から、囚人などの管理、裁判、全てが海軍の総督の下で、何年もロンドンと関係なく運営されるわけだから、政府としては無責任な決定はできなかった。

1776年のアメリカ独立も一因

それまで流刑人の一部はアメリカのヴァージニア州に送られていたが、それがアメリカ独立で不可能になったことも一因。

The First Fleet、第一船団

結局賛成派が勝って、大小11隻の船団が組まれ、キャプテン以下、護衛の軍人、政府の役人などが300名、囚人700名が、クック以来誰も行ってなかったオーストラリアに向けて出航する。アフリカの喜望峰を通って、タスマニア島近くから、北上し、半年後の1788年1月にシドニーに無事上陸した(そのときフランスの探検船と湾の入り口で遭遇する!地球はすでに狭くなっていた!)。クックが停泊したボタニー・ベイには、大きな川がなくて、開拓に向いていないと判断される。幸運にもすぐ北にシドニーという良港があり、大きい川があったので、そこに決める。現在シドニー・オペラ・ハウスがある辺りで下船、その岬には立地条件の良さから、そのあと総督のための最初の建物も建設される。しかし周りの土地は痩せていて、開墾は困難だった。上陸してからの最初の3年間は食糧難で餓死寸前だったらしい。ヨーロッパではフランス革命などもあり不穏で、イギリス政府はこの第一船団を出したあと、全くそれ以上の援助はできなかった。途中食糧調達のため、5艘のうちの1艘をアフリカのケープタウンまで食糧などの必需品の買い出しに出す(半年かかる)。また太平洋の真ん中にあるノーフォーク島(ここは材木切り出しのため、シドニーと並行して開拓される)では17万のマトン・バードという渡り鳥を食べ尽くし、タスマニア島ではカンガルーやロブスターなども大量に彼らの食糧となった。

第2弾の牢獄船団が到着したのは1790年6月だから、彼らが到着するまで、第1弾で行った人々はフランス革命のこともジョージ・ワシントンがアメリカの1代目大統領になったことも知らなかった。

ファースト・フリートの船長はアーサー・フィリップという人で、なかなか人道的な面を持った総督だったが、2団目はひどかったらしい。1868年に廃止されるまでの80年間に、16万の囚人が送られた。軽犯罪者は7年から14年の刑期、刑期終了後、英国に帰る人もいたが、ほとんど、オーストラリアに残り、普通の市民としての人生を送る。もちろん、その間には一般の移民もどんどん増えていく。

砂漠の中にあるアリス・スプリングスとウルルロック

スミソニアン・ツアーでは、グレート・バリア・リーフのあと、アリス・スプリングスという内陸の砂漠の中にある町に飛んで、ウルル・ロックを見に行った。アリス・スプリングスはオーストラリア大陸の東西、南北交通網の真ん真ん中に位置する。19世紀にカニの左目にあるダーウィンという町まで、インドネシアから電信用の海底ケーブルが敷かれ、1872年、さらに1500キロくらい南のこの内陸地点まで、電信柱を立てて電信ケーブルが繋がれる。こうしてアリス・スプリングスはオーストラリアの電信網の中枢点となる。軍事的にも重要な場所だった。第2次大戦中はそこから日本軍の動向を伺っていた。今でも当時の電信電話事務所が残っている。日本軍はインドネシアをとった後、盛んにダーウィンを爆撃した。

グレート・バリア・リーフのあたりはクイーンズランド州というビクトリアンの香りがする名前だが、ダーウィンとかアリス・スプリングスのあたりはNorthern Territory(北部地区とでも呼ぶべきか? 准州という言葉もあり、まだ未開発の、州にはならないという意味あい)という名前で、アボリジナル住民が保護された特別区域でもある。またこの辺から西と南側が、“アウトバック”と呼ばれる砂漠地帯で、道路ができる前はラクダが交通手段だったという。

アボリジナルについて

1790年頃、原住民、アボリジナルの人口は30万人くらいだったと言われる。彼らは5万年前にスリランカ辺りから移住してきた。当時は海面が下がったため、島伝いに南下することが可能だったらしい。しかしその後、アジア大陸とオーストラリア大陸は次第に離れていったため、この人たちはオーストラリア大陸に取り残された。何万年もの間、他の世界とほとんど交渉がなかったため、クックがオーストラリア大陸に上陸したとき、彼らは新石器時代にあった。全大陸に300くらいの村に分かれて、言語もそれぞれ違い、お互い対立して孤立した、大家族的な集団体制だった。

白人が入植して接触が多くなると、病気でまず大量の死者が出る。大英帝国海軍の方針で、最初は穏やかに仲良く共存しようとするが、うまくいかない。対立の度合いはエスカレートして、彼らの狩猟採集の場、生活の場はどんどん白人たちに取られていく。植民政府には囚人という労働力があったので、彼らを奴隷のように使う必要はあまりなかったが、彼らの土地は奪われ、条件の悪い地方への移動を余儀なくされた。

白人たちは彼らを犬のように扱い、平気で撃ち殺していたらしい。一時期さらに管理のため犬のようなタグをつけさせられたこともあるという。タスマニア島ではもっとひどく、殺して首を持っていくと、報奨金が出た時期もあったらしい。

そのあと1901年に連邦政府が成立すると、彼らの人権は多少認められる一方、「白豪主義」が打ち立てられた。

私は2002年の映画「うさぎ避けの柵」を観た。1930年頃の話で、先住民の子供を親から無理やり引き離し、修道院経営の学校に入れて、彼らの西洋化を計る話。そうして、白人の社会に入っていくことが、彼らにとって(国にとっても)良いという考え方に基づいている。(この政府の方針は1967年まで継続され、2008年、時の首相が正式に謝罪する)

また、私は1973年頃、アメリカの大学でオーストラリア人と知り合い、彼女から、当時アボリジナル人の文化が注目され始めていることを知った。砂地に残った足跡から、いろいろなことを判断する能力は、その中でも卓越していたらしい。そのほか砂漠の中で水を探すとか。白人達のアボリジナルに対する態度が変わった時期だったようだ。

その頃初めて(1967年の国民投票で)、アボリジナル人は国民として認められ、それに付随する種々の権利が与えられた。しかし、時すでに遅しの観があった。白人社会に同化して、様々な仕事について、中流生活を送っている人たちも沢山いるが、同化できていない数も多いらしい。市民権を持った人々だし、西欧風白人社会の良心ある政府として、今となっては彼らから生活の場を取り上げたことに対して代償を払うことになる。彼らには特権を与えて、さらにやる気がない人には、国家が生活を保証している。

アボリジナル・アート

砂漠の真ん中のオアシスのようなアリス・スプリングの町をバスで回っているとき、公園の土の上に寝そべっているアボリジナル十数人を見かける。彼らの肌は黒く、髪の毛はちぢれ、手足が細く長いアフリカ系体型。今も政府が彼らに何とか働く意欲を持ってもらおうと、いろいろなことをしているらしいが、それに乗ってこない人々はまだいっぱいいるらしい。そういう人たちがこうやって公園の木陰で寝そべっている。

彼らはアーティスティックだということで(ウルル・ロックには相当古い壁画が見つかっている)、彼らのアート・ショー兼販売場を見学した。大きさにもよるが20ドルから50ドルとか、大きいのは100ドルとかの値段。私はケアンズの土産物屋村で、アボリジナル・デザインのTシャツとかを売っている店に入り、小さいバックを買った。今も愛用している。彼らのアートはこうした点を使ったモチーフ(Dot Paintings)の抽象画が多い。

さらに私はギャラリーで、点々のモチーフは卒業しているが、アボリジナルの独特な雰囲気が現れているプリントのいくつかに惹かれる。主題や構成、色使いなど、いろいろだが、これらが皆同じアーティストのものと知り、ぜひ1枚欲しくなった。いろいろ迷った挙句、美しい尾の1対のオームのような鳥の絵。そのプリント技術の高さに驚き(値段のわりに)、迷わず買ってしまった。彼の名前はDavid Staceyといって、帰ってから、彼のウェブサイトを見ると、相当エスタブリッシュしたアーティストだった。店にもうすぐ来ると言われたけど、会えなかった。写真を見ると明らかにアボリジナルの血が濃い人のようだった。

アボリジナル保護地区

ここではまず爬虫類センターに行って、この辺りに生息する大蛇や大型ワニや大トカゲを見る。説明した白人の男性は大蛇を首からかけて現れた。そしてグループの中のひとりの女性がボランティアして、同じように首からかけた。世の中にはこういうのが好きな人がいるのだ。大トカゲを見るのはガラパゴス以来で、南半球に多いことがわかる。両前脚を立てて身を起こした姿には独特の威厳がある。

その後、カンガルーなどの保護地区に行って、野生のカンガルーを見ることができた。いや、これは小型でワラビーという種類らしい。

そして夕方、高さ1メートルくらいの枯れた草で覆われた砂漠を、30分くらいドライブして、観光客用のアウトバック・キャンプで、バーベキューの夕食をとる。元コメディアンだったという白人男性が、面白おかしく簡単なケーキを焚き火の火で作って見せたり、そのあと食事をしている間にはバックグランド・ミュージックとして、若い男性がギターを弾きながら、60年代のアメリカのフォークソングをたくさん歌ってくれた。オーストラリア人はアメリカのポピュラー・ミュージックが大好きらしい。

ケーキが出来上がり、デザート皿が並べられる頃には、夕やけで空は真っ赤に染まっていた。遠くにユーカリプスの木も見えて、枯れた草の間に沈んでいく夕日は美しかった。全く人間の活動の音がしない自然の真ん中で、暗くなった夜空の星もひときわ輝いていた。アボリジナル達もこんな夕べを5万年も見て、うっとりしていたのだろうと考える。自然の美しさ、それは文明、文化、教育にかかわらず、わかるものなのだ。

ウルル・ロック国立公園

翌日はアリス・スプリングスから、バスでウルル・ロックの近くに移動。ウルルロックへの観光を奨励するため、20年前から政府が開発したというユララ・リゾート村の中にあるホテルにチェックイン。Sails in the Desert砂漠の中の帆というしゃれた名前のホテルで、この灼熱の太陽から人間を守るため、船の帆のような幕があっちこっちにかかっている。その他、客室のインテリアもアボリジナル風の統一されたデザインでしゃれている。広い敷地にカッテージ風の建物が並び、プールが2、3あるような高級感あふれるところだった。人工だがまさしく砂漠の中のオアシス。

巨大な赤い石の塊のウルル・ロックは、長い間、エイヤーズロックAyers Rockと発見した探検家の名前で呼ばれていた。この名前は残っているが、ここ2、30年、ウルルというアボリジナルの名前の方が一般的になってきた。それだけでなく、ここは彼らの神聖な地域ということで、私が行った2017年にはすでに一部立ち入り禁止になっていたし、登るにも許可が必要になっていた。この秋(2019年)、いよいよ、全面禁止になるらしい。

その日はウルル・ロックとは別のカタ・テウタという同様に赤い石の塊を見にいく。ガイドの説明によると、ここもウルルも重圧で石になった堆積砂岩だが、何かの地殻変動で横倒しになったそう。4千万年前の話。6つのコブになっていて、古い部分は堆積層が縦になり、新しいのは斜めになっている。私は3つ目のコブまで歩いて引き返す。

そのあと、ウルルに戻り、夕日をバックにワインとチーズのパーティー。多分、誰もが簡単にどこからでも登れた時代には、それぞれ勝手なところから夕日に映えるロック見物しただろうが、今はそれができない。それで政府の観光課がこのワインとチーズパーティを考えついたのだろう。30位のツアー・グループが勢ぞろいした感じだった。

泊まったホテルはまたレストランもいいということで、ランチには私は珍しくカレー料理を選んだ。本格派カレーで、この地方がインドネシアやインドの文化圏に近いことに気づく。さらに夕食はビュッフェ式で豪華版だった。一緒のテーブルに座ったガイドのチャズは、いつもここの生牡蠣を楽しみにしていると、20個くらいをあっという間に平らげた。

カタ・テウタの6つのコブ

ウルル・ロック見学

翌朝4時半に起きて朝日に映えるロックを見に行ったが、それほどのことはなかった。午前中にやっとウルルに迫る。まずバスで一回りした後、地元の専門ガイドとともにロックに近づき、天井画と水溜りを見学。

バスを降りて、ロックまでの小道を行くとロックの壁にたどり着く。ロックと地面の間が人が立てるくらいの洞窟のようになっている。アボリジナル達は狩猟の途中、こういうところで休んだらしい。天井と壁の一部に丸とか線で描かれた絵がある。彼らは文字を持たなかったが、口承は盛んだったらしい。これらの点や丸で何かを伝えようとしたのだろうか?

次のストップは水溜り。さっきの洞窟は家族単位だが、この水は公共だった。ほとんど雨が降らないこの地では、その位貴重なのだ。

前日のアボリジナル・センターでは、彼らのかっての生活の説明を受けた。毎日朝から12時間、パパとママが狩猟採集し歩いて、やっとカツカツの食料が得られたという。女性の体に充分な脂肪がなかったので、出生率が低かった(適齢期は14歳)。しかし、増えても問題なのだ。子供はおじいさん、おばあさんが面倒を見たという。彼らは今の生活の方がいいと思っているのだろうか?

このあとシドニーに飛ぶ。

オーストラリアの建国の歴史

キャプテン・フィリップの率いる “First Fleet”「第1回囚人輸送船」は、現在のシドニー・オペラ・ハウス近くで錨を下ろし、上陸する。1788年1月26日のことで、この日は現在「オーストラリアの日」と呼ばれ、建国の日になっている。アボリジナルにとっては先祖からの土地を奪われた日になる。何という国の始まりだろう? この事情がここの国民のサイキに、影響を与えていないはずがない。

囚人船も継続されるが、一般の入植も奨励され、人口はだんだんに増えていく。1850年にはゴールド・ラッシュも始まり、イギリス本国でのオーストリア熱は上がっていく。それまでに大陸全体は探検され、この最も古い大陸は土地が痩せているが、鉱山、ミネラルなどの自然資源が豊富だとわかってくる。また温暖でイギリス人お得意の羊の放牧に適していた。

18世紀後半のイギリスの社会はすでに産業革命を経ていて、国民はほとんど皆初等教育は受けていたらしく、読み書きはできた。それどころか、中流階級も存在し、囚人は必ずしも、社会の底辺の人ばかりではなかった。それで、公的な資料(軍、政府のオフィサーはもとより、囚人たちの動向は全て記録され、報告された)以外の、個人が残した手紙、手記などの書き物は、膨大な量になったらしい。それらをヒューズは丹念に集め、つなぎ合わせて個人個人の体験を浮き彫りにしている。それがこの本を迫力ある、面白い読み物にしている。1986年に発刊になった時には、ニューヨーク・タイムズ、ニューズウィーク、ロスアンジェルス・タイムズなどの書評欄だけでなく、有名な作家たちからも絶賛される。

大英帝国の植民地では、囚人といえども、イギリス国民だから、人権は守られた。つまり、衣食住は一応与えられたし、病気、怪我には医療が受けられた。また親族などとの手紙のやり取りもできたし、教会関係者も同伴して、常に聞く耳は持っていたし、神様はついていた。残酷な体罰は日常茶飯事、逃亡や暴動や殺し合いも多くあった。囚人同士のイザコザ、護衛の軍人や政府関係者の目に余る暴行には裁判という道もあったが、もちろん、ほとんどの場合、ないに等しいものだっただろう。それでも軽犯罪者は7年、14年の刑期が終われば、自由人として社会に復帰できた。もちろん偏見は付き纏っただろうが、ルールはルールとして、守られた。

自由人になった元囚人たちには本国に帰った人もいたが、ほとんどは残って、結婚して(多くは囚人同士)、仕事に、家庭作りに精を出したのだろう。彼らの間の出生率は高く、子供世代の犯罪率は非常に低いという統計が出ているそう。目立たぬように、真面目な人生を送ったと見られる。軽犯罪者には、ホワイトカラー犯罪者も含まれるので、弁護士、会計士、建築士などもいて、彼らの専門知識は、もちろん、出来る限り活用された。さらには素人画家、キャビネット・メイカー、ドレス・メイカーなどの職業の腕も大いに役に立った。

私たちのシドニー観光

シドニー空港からホテルまでのバスに、ローカル・ガイドが乗り込んできて、ファースト・フリートの話をめんめんとしてくれる。ハイウェイでは所々彼らの手による砂岩の切り通しを通る。

オーストラリア大陸は地質学的に古く、砂岩が多い。シドニー港が良港というのも、砂岩の中に川ができ、海に流れるところが、どんどん削られて、深くなった。固めの石は残り、大きい船が近づける自然の岸壁があるかららしい。奥行きは深いが(西から流れ込むパラマッタ川の河口まで20キロ)幅は広くない。地図で見ると細長い湾の両岸には入江と岬が連続している。

ホテルはサー・スタンフォードという英国女王がお泊りになるようなコロニアル・スタイルの立派なホテルだった。場所は総督邸の近く、オペラハウスまで歩いて10分のところ、まさしく最初の囚人船が着いた辺りだ。

シドニーはオーストラリアの首都ではないが、一番の大都市。

現在人口は5百万。世界一の良港、シドニー港の回りは完全に近代建築物で囲まれている。オペラ・ハウスがある岬の中程が総督の公舎となり、サーキュラー埠頭Circular Quayと呼ばれるヨット・ハーバーの反対側には、港を跨ぐハーバー・ブリッジがあり、このあたりが街一番の中心地。ブリッジの下辺りは、“ザ・ロック”と呼ばれ、囚人たちの宿舎があったところだが、そんな面影は全くみられない。

しかし200年ちょっと前に、ファースト・フリートがオペラ・ハウス近くで錨を下ろし、下船したというから、なんか生々しい。

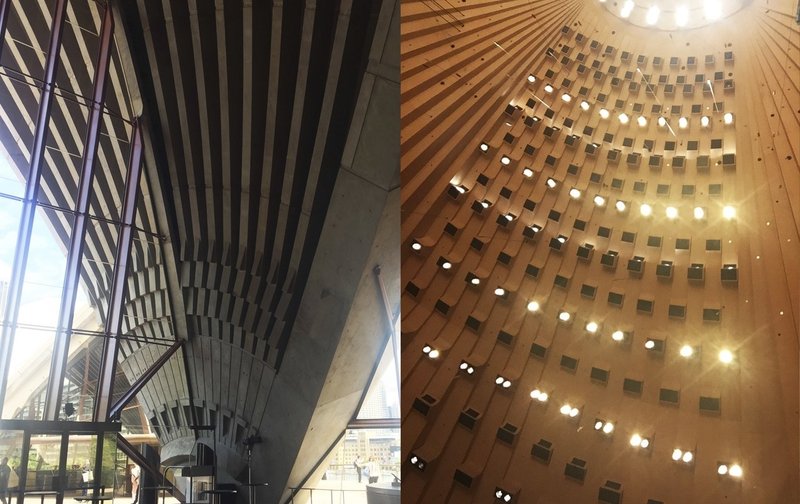

この写真は夕方巨大なクルーズ船がハーバー・ブリッジの前でUターンをしているところ。手前のカフェはオペラ・ハウスの横にあるもの。いかに狭いかがお分かりいただけると思う。次の写真はオペラハウスから撮ったもの。橋へのアプローチはすぐそこに見える。

オペラ・ハウスは出っ張った岬の突先にあるので、あっちこっちから見える。このユニークな建物と、公園などの木々の中にから背の高いヤシの木が見えるのが、シドニーの風景を特徴付けている。

バート・サンダース保護公園

スミソニアンのツアーには、地元のガイド以外に、専門知識を持った学者的な人が同行する。このツアーでは動物学者が同行。彼は退職前はワシントンD Cのスミソニアン博物館に所属して、動物学の博士号を持ち、学術的論文を出してきて、その方面では著名な人。どうして彼がこのツアーのスペシャリストとして、参加したのかは、オーストラリアという大陸には変わった動物がいっぱいいるから。彼は道中3回の講義をしてくれた。テーマは彼の専門、コウモリについて。それとオーストラリアにしかいない動物など。

シドニーの見所の一つは動物園。街から少し外れた場所にある。ここで、カンガルー、コアラの他に、ここにしかいないものをいくつも見る。一つはここに多い飛ばない大鳥のエミュー。この大陸には飛ばない鳥、flightless birdが多い。この種の一番大きいものはダチョウでオーストラリア以外にもいるが、この大陸にしかいないのも多い。飛ばなくても、あまり草木のない地上を(飛ぶように!)早足で走って獲物が手に入ったから、翼が退化したらしい。しかしその骨組みは残っているそう。その代表はエミュー。美しい色の頭と胸の上にまるで王冠のようなツノ?がある。またこの鳥は2メートル位あり、そのがっしりした脚に感心する。

この大陸には他に爬虫類から哺乳類への進化途中の動物が2種類存在する。一つはエチドナスという卵を産む哺乳動物。見かけはハリネズミのよう。

2つ目はカンガルー、コアラに見られる有袋動物。

シドニー・オペラ・ハウス

ここの見学は最後の日だった。が、私はそれまでに2回も行っていた。1回目は自由時間にホテルから散歩がてらに行った。2回目はその晩にやっていた唯一の公演(劇場のひとつでやっていた)のプレイを観に行った。

オーストラリアは何十年前から、文化活動を奨励するために政府が映画界に力を入れている。それで80年代には「ピアノ」という映画が有名になったし(ニュージーランド人の女性監督)、他にも世界の映画文化に貢献してきた。それが顕著に表れているのは、そこから育っていった俳優たち。メル・ギブソン、ラッセル・クロウ、ニコール・キッドマン、ケイト・ブランシェットなどなど、ハリウッド映画で活躍している人は多い。

私は特にケイト・ブランシェットが好きで、彼女が夫と率いるシドニー・シアター・カンパニーがニューヨークに来た時、観にいった。出し物はチェーホフ。夫のアンドリュー・アプトンはチェーホフを自己流に再翻訳し、演出している。この晩もそのひとつ「3姉妹」の公演で、しかも初日だった。切符は売り切れというが、行ってみると、切符は手に入った。ケイトは出演していなく、同じような金髪の女優がそれを意識した次女役をやった。途中から退屈して、私という在米50年の日本人の女が、19世紀ロシアの劇作家の劇をオーストラリア人プロダクションで観る複雑さを考えてみた。文化と文明とは違う。文化は普遍性に乏しい。結局、この劇はこういう白人向きの劇と理解して、インターミッションの後、ホテルに戻る。

オペラ・ハウスのこと

ベネロング・ポイント

オペラ・ハウスがある岬には中程に知事の公邸と植物園がある。その先っぽはベネロング・ポイントと呼ばれる。

1788年にやってきたファースト・フリートの総督はキャプテン・アーサー・フィリップ。人道的な人物で次のフリートが来るまでの3年間、この新大陸で立派に任務を遂行する。彼は大英帝国海軍の方針に沿って、先住民とは穏やかに仲良くやっていこうとするが、向こうは生活の場を取られ、さらに病気で多数が倒れ、関係は良くなかった。それで彼は男一人を捉え(女も捉えるが逃げられる)、教育する。彼の名前がベネロング。英語を習い、彼の部落との会話、交渉に通訳となる。のちに、フィリップがイギリスに帰国するとき、同行し、英国王と面会までするが、故郷に帰ってからは、部族には見捨てられ、寂しく死ぬ。この岬の先端は彼を記念して、ベネロング・ポイントとなる。

1955年までこの先っぽにはトラムの駅があったそう。3年後それが取り壊された。

一方、シドニー・シンフォニー・オーケストラは世界的に有名な指揮者を迎えて、その名声にマッチする大コンサート・ホールが必要になっていた。

ローカル・ガイドによるオペラ・ハウス・ツアー

3回目のオペラハウスだったが、この日ローカル・ガイドが地元としてしてくれた説明は、やはり印象に残る。私はこれはただの格好いい建物ではないのだということを認識した。

アイコニックなこの建物!その建設の長い歴史

懸賞付きでデザインが公募されたのは1956年。28か国から、222のデザインが提出された。オーストラリア人が61、イギリス人が53、米国から24、ドイツから23、デンマークから2件。オーストラリア人建築家2人と国際的に著名な建築家2人の選考委員会は、38歳のデンマーク人のデザインを選ぶ。1957年の1月。技術的な問題をクリアーし、それとともに膨れ上がった費用の工面方法も決定されて、1959年3月にようやく建設が始まる。こけら落としは1973年の10月で、約15年かかったことになる。

この技術面でも、建設資金面でも、非常に困難だったこのデザインのオペラ・ハウスを、完成まで持ってこられたのは、ひたすら、その市民の応援があったから。費用は初めから宝くじでまかなわれた。費用の支払いに順じて、金額が決められ、年に4回10ドルの宝くじは発売され、懸賞金だけを政府が税金から払った。最後には10倍以上に膨れ上がったツケの支払いに、市民は文句を言わず、宝くじを買い続けたという。

この話を聞いて、私はシドニー市民だけでなく、オーストラリア国民には、こういう国家的大プロジェクトが必要だったのだと、思った。彼らは囚人、または入植して、アボリジナルから土地を奪いガツガツと開拓してきた人たちの子孫。国として繁栄してきた50年代、60年代には、国民 全員が soul searchingしていたのだろうと想像する。

ここの社会では多分、国民全体が自分の先代のことは話さなかっただろう。クリントン大統領の時に軍隊内での ゲイの問題の解決法として、 Don’t Ask ,Don’t Tellという政策がとられた。多分オーストラリアは個人的な情報について、聴かない、話さない、そういう社会の無言の約束でやってきたのではないだろうか? ファースト・フリートが到着した日を建国とするこの国、それにもかかわらず、200年間よくやってきたという証しになるような、何か国民全員が共有できる、世界に誇れるようなものが、彼らは欲しかったし、必要だったのだと、私はそのとき理解した。

萩 原 治 子 Haruko Hagiwara

著述家・翻訳家。1946年横浜生まれ。ニューヨーク州立大学卒業。1985年テキサス州ライス大学にてMBAを取得。同州ヒューストン地方銀行を経て、公認会計士資格を取得後、会計事務所デロイトのニューヨーク事務所に就職、2002年ディレクターに就任。2007年に会計事務所を退職した後は、アメリカ料理を中心とした料理関係の著述・翻訳に従事。ニューヨーク在住。世界を飛び回る旅行家でもある。訳書に「おいしい革命」著書に「変わってきたアメリカ食文化30年/キッチンからレストランまで」がある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?