萩原治子の「この旅でいきいき」 Vol.7

オーストラリアとニュージーランドの旅 2017年10月

その2:ニュージーランド観光と、「ジョセフ・バンクスの植物図鑑」との運命的出会い

ニュージーランド国のオーストラリアとは違う歴史

スミソニアン・ツアーのローカル・ガイドのチャズはニュージーランド人。彼は強調する。オーストラリアとニュージーランドは全く違うと。まずこの二つの国の間にはタスマニア海という深い海が横たわり、ヨーロッパ人が来る前に原住民同士の接触はなかった。オーストラリアのアボリジナルは4万年とも5万年とも言われる大昔に、スリランカ辺りから島伝いでやってきた。そしてA大陸は完全に切り離されてしまう。人種的にはアフリカ系。土着してから、他の世界と全く隔離されたため、18世紀末にヨーロッパ人が来た時、彼らの生活は狩猟採集の石器時代のレベルを超えていなかった。A大陸は地質学的に古い大陸、かなり赤道に近く、亜熱帯から温暖気候。食糧は十分にあった。300位のグループに別れ、それぞれが違う言語で、大家族集団の域を出なかった。

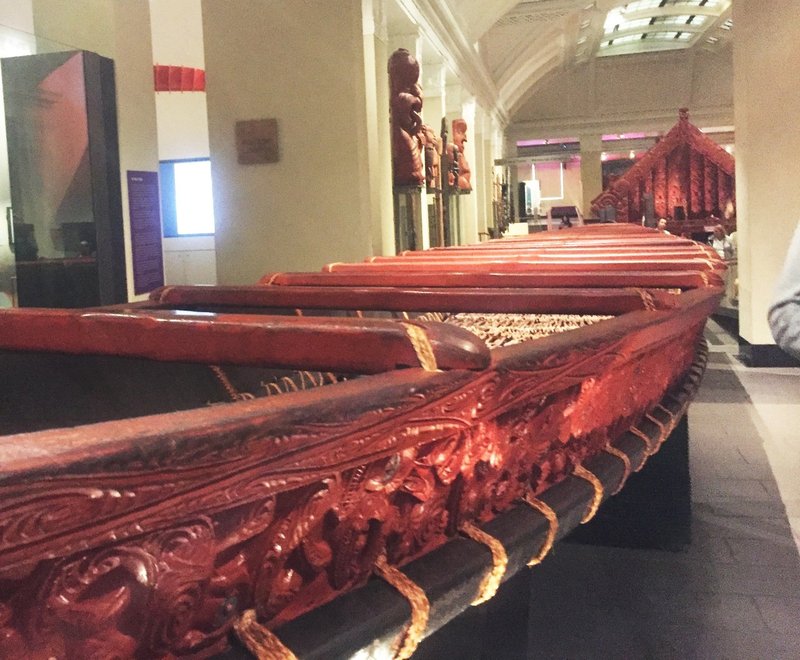

ニュージーランドの方は活火山国でオーストラリアよりも南に位置し、温暖から寒冷気候。先住民は太平洋をカヌーで動き回っていたポリネシアン人系統。DNAから、一部は台湾の南東の島から海を渡って来たとわかっている。彼らは南米にも到達したという説もある。長いカヌーを二つ繋げたカタマラン式の船で移動した。星座、潮流、海の色、風、渡り鳥、クジラなどから、かなり正確に航路を選ぶことができ、ハワイの先住民もタヒチ辺りから、通っていたということがわかっている。最初のグループがニュージーランドの北島に到達したのは13 世紀くらい。彼らが戻ってこないので、どこかいいところがあるらしいということで、その後他のグループもやってくる。彼らの生活技術はオーストラリアのアボリジナルより、ずっと進んでいた。耕作を知っていたし(だが彼らが持って来たタロイモは北島の北端でしか育たなかった)、酋長以下、上下関係のある村の形態を維持していた。

村対村の戦闘意識は高く(オール・ブラックスというラグビー・チームの「ハッカ」儀式に現れている)、敵の村の酋長を生け捕って、食べるのが究極の褒美だったというから、私はそれ以上彼らの文化について、知りたくないと思った。ポリネシア人に一般に人喰いの習慣があったのは、太平洋の孤島ではタンパク質源が少ない(哺乳動物は犬だけ)のが遠因だったとジャレッド・ダイアモンドの「銃・病原菌・鉄」という本で読んだ。ところがニュージーランドでは飛べない大鳥(そのひとつモアは採り尽くして今は絶滅)が沢山いたし、海岸には貝類がいっぱい、淡水湖でも獲れた。つまり栄養補給のためではなく、敵を殺して、食べることが冥利に尽きるということを知ったかららしい。それ以上は読まないことにした。(クックの第2次大航海ではオーストラリアには寄らなかったが、ニュージーランドのクック海峡に入って、しばらく滞在する。何かの理由で数人をそこに残すことになり、彼らは先住民に食べられてしまった。それを知ったクックの対応がその後の船員たちに疑問を抱かせ、それが第3次航海で表面化したとも言われる)

キャプテン・クックが1769年に発見。その後イギリスの植民地だったが、オーストラリアとは違って、囚人は送らなかった。捕鯨船の中継地だったり、一般の開拓民がそろそろやって来た。そして(オーストラリアもだが)宣教師が多くやって来た。彼らの説得が効果をあげ(まずは人喰いをやめさせた)、この国はイギリスよりもイギリス人らしい国民性を生み出すに至る。そして、マオリ族も初めは白人から武器を買って、殺し合いをしたが、19世紀半ばには、それもおさまった。明らかに進んだ文化を持った白人を初めから受け入れ、取り入るためには妻や娘を差し出した。それで混血が当たり前で、現在純血マオリの人はいないと言われる。

前回までの記事

Vol.6 オーストラリアとニュージーランドの旅 2017年10月

Vol.5 アイスランドの魅力 ベスト5」 2017年夏

Vol.4 ヴォルガ河をクルーズする 2016年6月(下編)

Vol.3 ヴォルガ河をクルーズする 2016年6月(中編)

Vol. 2 ヴォルガ河クルーズの旅 2016年6月(上編)

vol.1 アイルランドを往く

私たちのニュージーランド観光

クライストチャーチの地震

シドニーからニュージーランド南島のクライストチャーチに飛ぶ。この国で3番目に大きい都市。ここは2011年2月に大地震があったところ。相当被害が出た。死者も語学学校に来ていた日本人12人を含めて185人。私はこれについて、全く記憶がなかった。毎日のニュースは欠かさず、必ず目を通す私がなぜ? しばらく考えて、その17日後、日本の大津波があり、私の全ての思考能力はそれに集中されてしまって、ニュージーランドの地震のことはすっかり、忘却の彼方に追いやられた、、、と解釈する他なかった。

ここの被害も甚大で、一流ホテルが崩れ、チャズが担当していたツアーグループの部屋からの脱出のことが、テレビニュース(またそのローカル・テレビ局のビルが崩れ、一番多くの犠牲者を出した)になったという。救出、復興活動には日本の建設会社などが、協力したらしい。有名な教会も崩れ、六年後の現在、日本人の建築家、坂茂氏のアイディアでカードボードで再建されていた(Cardboard Cathedralと呼ばれている)。

アオラキ・マウント・クックへ向かう

ニュージーランドの南島は高い山脈が上から下まで連なっている。一番高い山であるアオラキ山はクライストチャーチから西に行ったところ。そこまでは平地なので、連峰に雪を抱いた山脈が早くから見える。クックビレッジまでバスで半日かかった。

平地でも初めは緑濃い放牧地帯のようで、途中牧羊農家に寄り、羊毛刈りを見物。穏やかな感じの50代のご夫婦と、その全く英国と変わらないような生活ぶりに感心。ここでホームメイドのクッキーとティーをご馳走になる。

途中から景色がガラリと変わり、荒涼としてくる。氷河からの土砂流で流されたアイスランドの風景と似ている。時々氷河から溶けでた濁水が混じって土色の水の川を渡ったり、電力発電のために水を堰き止めてできた人口湖の横を通る。湖はどれも相当な大きさで、その一つではすでに鮭の養殖をやっていて、トイレ休憩で立ち寄った店では鮭の刺身、寿司を売っていた。

4時ごろ目的地のアオラキ山の麓にあるクックビレッジ、そこの「ザ・エルミタージュ」という有名なホテルに到着。スイスのシャレーのような雰囲気のホテルの食堂から正面に、雪をいただくアオラキ山頂が見える。スイスのマッターホルンのような尖った雪山。1時間後には、青空をバックにした雪のアオラキに夕日が当り、絵葉書用の光景だった。

この標高3724メートルの山(NZ最高峰)の正式名はアオラキ・マウント・クック。この国もオーストラリア同様、開拓時代につけられた地名はすべて英語名だったようだが、いつの時点か不明だが、マオリ族の名前も使い出した。それでマオリ族が神聖化したこの山の、“雲を突き抜く”という意味の“アオラキ”という名前も、併用されている。ニュージーランド文化における先住民のマオリ族の影響は、オーストラリアのそれよりずっと強い。この国の建国過程には、マオリ族も十分参加しているからだ。

それにしても、この山の名前、“アオラキ”がまるで枕詞のようについていて、いいではないか!

その夜は強風で気温もぐっと下がった。暖房が入る。このホテルには日本人も中国人も多く、朝食にはご飯とお味噌汁なども出ていた。

エドモンド・ヒラリー・ミュージアムというおまけ

翌日は朝食後、10時から隣に併設されたエドモンド・ヒラリー・ミュージアムで、彼に関するドキュメンタリーを観る。

まず、私はヒラリー卿がニュージーランド出身とは知らなかった。「卿」というのは英国女王からナイト号をもらったということ。だが彼は生粋のニュージーランド人(家業は養蜂農家)だった。大学を卒業した頃は第2世界大戦中で、軍隊に所属。空軍に入って、太平洋戦で活躍。戦後故郷に戻って、山登りに挑戦する。彼の山登り技術は全てこのアオラキ山で磨かれた。

彼がエベレスト登頂に成功したのは1953年、私が小学校2年生のときになる。イギリスの登頂隊に参加して、成功したということもあり、また英国の多数の勲章をもらったことで、騒がれたのは少し後だろうが、私はよく覚えている。エベレストはアオラキと全く同じだと彼は言っていたそう。一緒に最後まで登ったのは、ネパール人のシェルパ、テンジン。ヒラリーとテンジンとどちらが先にピークを踏んだかは、今だに決定的な証拠がない。しかし、チャズによると、テンジンは酸素マスクなしで登頂したというから、もちろん体力的にはテンジンが上だっただろうと思われる。しかし、ネパール人のテンジンの名前がヒラリーの名前と共に世界中の新聞の載ったのも、ヒラリーがニュージーランド人で、人種的差別意識または階級意識が、当時のヨーロッパ人とは違ったからだと私は思った。チャズも同意する。彼はそのあと、南極探検にも行った(ニュージーランドから近い)。そのとき、農業用のトラクターを改造して、南極初の4輪駆動の車を走らせた。相当長生きして、2008年に87歳で亡くなる。チャズも個人的に知り合いだったという(人口5百万の国の特典)。一生探検家で慈善家。ネパールの近代化のために学校や病院を寄付したり、幅広い人生を謳歌したようだが、夫人と娘を飛行機事故でなくすという不幸にもあう。このミュージアムは彼が2008年に亡くなる少し前に完成したもの。私は世界史に名を残し、各方面で充実した人生を送ったエドモンド・ヒラリーという人のことを知ることができた、このおまけについて、クックビレッジに感謝したい。

辺りを2時間のトランピング

普通の英語ならハイキングという活動を、ここNZではトランピングという。昔は風来坊がいっぱいいて、適当に野山をtramping(放浪するの意)していたので、この言葉が定着したという。

この日のトランピングは平地を歩くので、きつくはない。途中咲き乱れる花とか、

この花はマンハッタンで見かける。えっNZ原産だった?

ちょっと深くなった小川とか、歩くにつれ変わる雪山シーンとかを楽しむ。

そしてチャズは今この国に繁殖し過ぎて問題になっているポッサム(フクロギツネ?)を、生け捕りにする鉄カゴを見せてくれる。19世紀になって、急にヨーロッパからの動物、植物が持ち込まれ、その土地の自然生態系が崩れた例は世界に多い。NZのポッサムもその一例。天敵がいないため、増殖し、今では数ミリオンに達し、農作物を荒らし回る。それでNZ政府は対策に乗り出した。チャズの孫2人はまだ高校生だが、毎夜(夜行性動物だから)ライフルでポッサム狩りをし、一晩100ドルから200ドルの小遣い稼ぎをしているという。アメリカでもこんなこと聞いたことがない。

ポッサムの毛をウールに編み込んだ保温性の高い毛糸のセーター類がたくさん売られていた。ちょっとチクチクする。毛皮をそのまま使ったファー・コートなども売られていたが、ミンクのよさは全くない。

ミルフォード・サウンドへ向かう

ワイナリーでランチ:クックビレッジを後にして、バスで南に下り、クイーンズタウンへ。途中ワイナリーでランチを食べる。遠くに見える雪山連峰を除けば、カリフォルニアのナパと変わらない景色。ワインも料理もなかなかよかった。

バンジージャンプはNZで発祥:次はバンジージャンプの発祥地に寄って本物を見物。

値段表を見ると、大人はNZ$205、だが、この人のように素っ裸でやれば、かなり安くしてくれるという。

これだけでなく、この国では危険な、突拍子ない遊びがいろいろ発明されているという。それはこの国が外国人観光客にも医療費をただで提供しているから盛んなのだと、チャズは説明する。

その晩から泊まることになっているクイーンズタウンは、かなり大きい“Z”字型の湖の横にあり、山中湖のように、種々の水上リクリエーションを楽しむところで、人気のバンジージャンプの次を狙った試みが繰り広げられているそう。

ミルフォード・サウンド

翌日、またかなりの長い道のりをバスで行き、太平洋側にあるミルフォード・サウンドに到着。辺りは絶壁の岩山に囲まれている。私は世界を旅行して、巨大な岩山、石山が地球の表面に実に多いことを知る。ここもそのひとつ。

観光船に乗る前に、サウンドに流れ込む川の横にある公園を歩く。ほとんど垂直に立っている石山群から平地レベルに落ちてくる水が、滝のようなすごい勢いで石の間をくぐって川に流れていく。その勢いで石は丸っぽく削られ、ムーアの彫刻的なカーブを見せている。

入り江の方はサウンドと呼ばれる波のない静かな海で、その正面にそびえる三角形をしたミトレ・ピークで有名。この国の観光用ポスターによく使われている象徴的な風景。その湾を、ランチ時間を含めて2時間半クルーズ。ペンギンやオットセイも泳いでいる。

その日はお天気が心配されていた。クルーズの後、小型飛行機に乗るチャンスがかかっていたから。飛行のお値段はUS$290で、決行したら支払うというので、私も申し込んでいた。朝から天気はぐずついていた。ところがクルーズ船に乗る頃から、雲が切れ、青空が覗き始め、船を降りる頃には素晴らしいお天気になった。

従って、飛行は決行されることになる。私たちのグループには2機用意され、私は1機目の助手席を貰う。私は嬉しくて、子供のようにはしゃぎ、孫に送るからと言って、操縦ハンドルを持った記念写真を撮ってもらう。

飛び立つと、サウンドの船着場近くから反対の海側に向かい、海岸線の上を飛行する。これがニュージーランド南島の南太平洋側の海岸線!

助手席は視界が広いだけでなく、計器の中に地図も膝元にあるので、どこを飛んでいるかよくわかった。

右に迂回して山々の上を飛ぶと、すぐ雪山の上にくる。昔「80日間世界一周」という映画が評判になった。19世紀の話で、ディヴィッド・ニーブンが演ずるイギリス紳士は、貴族クラブの全会員を相手に、80日間で世界一周してみせると全財産をかけた賭けをする。予定した汽車が大雪のため運休となり、その時間ロスを取り戻すため、アルプスの上を気球に乗って、一飛びする。マッターホルンらしき山頂の上を越す時、雪を掬ってシャンペーンの入ったバケツに入れる。そのシーンを思い出す。わー、私もあんな旅ができるようになった(実際にはすごく違うが)! もう一つ、このあたりでは、季節外れにヘリコプターでスキー場に行って、スキーをする金持ちの話も大金持ちの友達から聞いていた。そういうところに私は来ているのだ! 私の心はこのプロペラ機と同じように高揚した!

30分くらいで無事クィーンズタウンの飛行場に降り立つ。行きはバスで5、6時間かかったところを、帰りは私たちも雪山を一飛びして、30分で帰ってきた。

北島へ飛ぶ

クイーンズタウンから、北島に飛ぶ。お天気が良かったから、はっきりと南島の北岸にあるタスマン湾の弓形の海岸線が見え、そのあとクック海峡の島々も見えた。

さらにチャズは遠くかなたをさして、あそこに富士山のような形の山があると教えてくれた。頂上に雪を抱いた美しい円錐型の山。タラナキ山という、これもマオリ族にとって神聖な山で、そのあたりのマオリ部族は今でも勢力を持っている種族だという。

飛行機は首都のウェリントンを飛び越え、ロトルアという町に着陸。マオリ族は北島から入ったから、その人口の多くは北島に住んでいて、特にこのあたりに集中している。それはもちろん彼らの民族文化の保護地に指定されているから。

別府のようなロトルア

ここのマオリ・ビレッジ・センターに行く。マオリの家族が経営している。彼らはとても起業家精神が旺盛と、チャズは強調する。ゲートで出迎えてくれたのは60代のマオリ女性。ここまでの飛行機のフライト・アテンダントはマオリ系で、すぐに私は親しみを感じたが、彼女たちが大柄なのに驚いた。今日のマオリ女性も大きな緑石の象徴的なペンダントをつけたたくましそうな女性。チャズは体格のいい人たちが新天地探しに送られたからだという。

彼らは13世紀くらいから、この島に移住を開始し、クックが発見した頃(1769年)には10万人くらいになっていた。それだけ増えることができたのは、この島には、ネズミとコウモリしか哺乳動物はいなかったが、flightless飛べない大鳥がいっぱいいたから。持ってきたタロイモはよく育たず、デンプン質を補うなめ、シダ科の植物の地下茎を食べるようになったそう。だが、消化不良を起こしていたという。

彼らがどこから来たかを示す地図

すぐに伝統的な集会所の建物から、5人の男性ダンサーが現れ、「ハッカ」ダンスを披露してくれる。

そのあと、別府のような、湯けむりがあっちこっちから上がっている敷地内を歩き、ミュージアムで伝統アートである、木彫りの装飾を施した長いボートやトーテンポールのような柱とかを見る。現在ここの専属彫刻家はイギリス人。

次はフラックスという植物からの繊維に鳥の羽を織り込んだスカートなどを見る。チャズによると、このフラックスという植物はありとあらゆる生活品の原材料になっていて、これがなかったら、彼らはサバイブしなかっただろうとまで言う。またこれはイギリス海軍が探していた綱の材料になる。

このあと、夕食。ハワイのルアウのような料理を期待したが、あまり特徴のないものだった。シーフードはムール貝とかエビとか豊富だった。

この辺りから私はマオリ文化に失望し始める。このちょっと狡猾な人々より、あのボーっとしたアボリジナルのユニークな才能というか、民族性の方が懐かしく思えるようになる。

ジョセフ・バンクスの植物図鑑

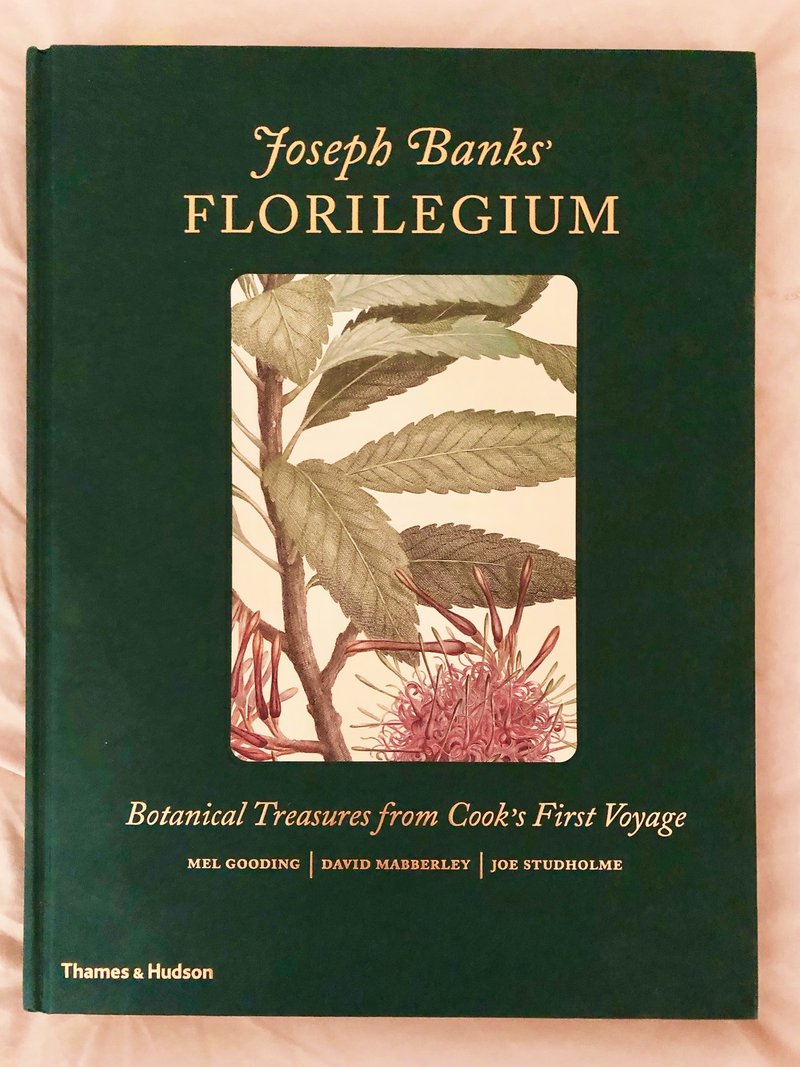

ニューヨークに戻ってから、オーストラリアに関する「The Fatal Shore」という本とかキャプテン・クックの大航海に関する本をアマゾン本屋で買ったので(その前にはLonely Planet の Australia and New Zealand編を買ったと思う)、アマゾン本屋からの宣伝メールにはそれに関係した本のオススメがよく入っていた。ある日ふっと見ると”Joseph Banks (Vol. 6のオーストラリア編参照)の Florilegium”と題した本がオススメ・リストに入って、しかも70%オフ、表紙の写真には19世紀のイギリスのナチュラリスト的な絵スタイルの葉っぱと花の絵が載っていた。よく見るとその実というか花は私がニュージーランドのロトルア辺りの海岸にある国立公園での散策のとき、拾ったものとよく似ているので、私はこの本が欲しくなった。

背の高い木が茂った雑木林の中の道を歩いていたので、その実がどの木から落ちてきたのか、わからない。なぜか私はそれをガイドに質問しなかった。この22日間の長いツアーも、あとオックランドの3日を残した最終段階に近づいていて、私は少々疲れていたこともあるし、その辺りにたくさん落ちていたので、それ程珍しいものではなさそうだったこともある。南半球には色々変わった植物・動物があるので、いちいち調べている元気はなくなっていたというのが実情だったかも知れない。グループはどんどん先を歩いているので、私はこれを拾って、そっとティシューに包んで、バッグに入れた。ホテルに帰ってから、しなびる前にこの写真を撮った。

私はこの本が欲しくなった。が、まずは手にとって見てみたいと思って、近くのバーンズ&ノーブルで行った。その店には置いてないが、取り寄せてくれるという。フル・プライスで。それならっと、家に帰って、すぐにアマゾン本屋にオーダーする。

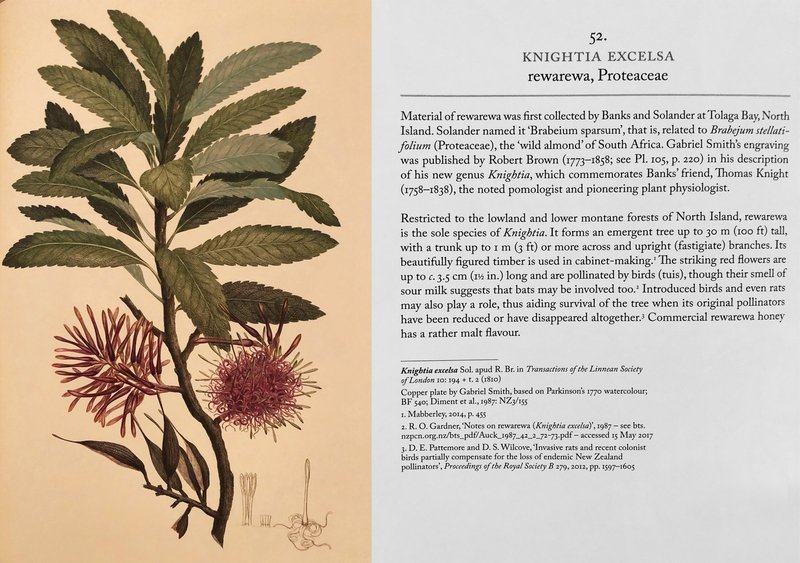

本は縦33.5センチ、横27センチの大判、厚さは3.5センチ、300ページで絵が150枚以上入っているので、美術書のように重かったし、美しい本だった。表紙の絵はp120の標本画#52にあり、学術名も付いていたが、マオリの名前はレワレワという。注釈を読むと、ニュージーランドの北島の低地または高地の森林に分布とある。間違いなし。私がロトルアの雑木林で拾ったものはこれだった。感激する。

この標本は1769年10月23日から29日の間にNew Zealand のTolaga Bayで採集されたとある。すぐにこの場所をグーグルすると、ロトルアの東で、私たちが行った辺り。1769年10月6日にクックが初めてNZ島を確認した現在のギズボーンから、50キロほど北に行った海岸だった。ギズボーンでは先住民とのイザコザもあり、食糧は調達できず(それでPoverty Bay貧困の湾と命名)、1週間ほど(そこで採集された植物の6標本画も入っている)で、北に移動し、このトラガベイでまた錨を下ろしたらしい。こんな日を追って、彼らの行動が分かってくるにつれて、私は本当に興奮してしまった。私もクックの船に乗って、未知の海岸に沿って航海しているかのように。たった200年ちょっと前の話だ。

クックはタヒチから、チュピアという名前のポリネシア人をつれてきていた。初めて土地の先住民と接触があったとき、彼の言語がNZの原住民に通じたことから、彼らがポリネシア系だとわかる。クックは17世紀のタスマニアの手記を読んでいたので、この人々が、彼らの顔いっぱいの刺青とか髪の結い方などから、タスマニアが南島の北西部の海岸で遭遇した人々と同じとわかる。タスマニアはそこがオーストラリアかもと思っていたし、従ってクックも最初はそうだと思った。しかしそのあと、北島から南島を円周して、これがヨーロッパ人が仮想していた「Australia, 南の大陸」ではないとわかってくる。

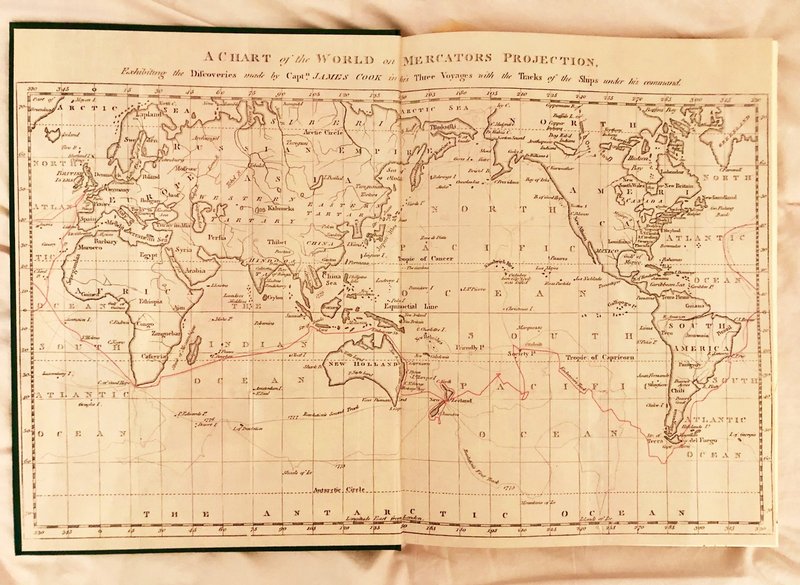

そのほかにも、この本にはクックの第1大航海の情報がいろいろ入っていた。まず表紙を開けると、世界地図があり、キャプテン・クックの第1回目航海の航路が赤線で示されていた。

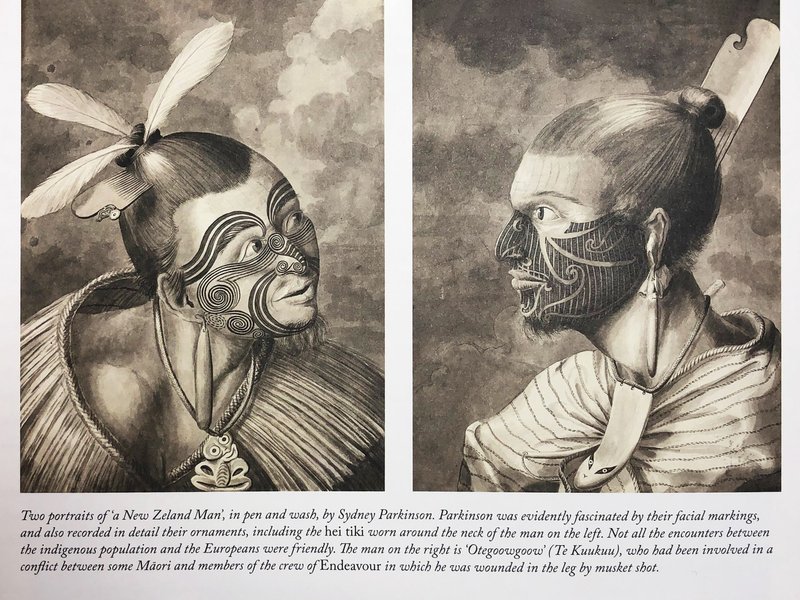

さらに最初の10ページほどの序説には、彼らの人類初と思われる未開地への科学研究団の説明がある。彼らが決行したマジェラン海峡で召使い一人の死をもたらしたエクスペディションの話にも触れて、そこで遭遇した毛皮のケープを羽織った原住民の女のスケッチとかも入っている。標本の一例の写真も。この本の植物標本画の元になったスケッチ画を描いたシドニー・パーキンソンによる顔いっぱいに刺青が入ったマオリ男性の完成画の写真も入っていたし、また物々交換でバンクスが手に入れた先住民の生活道具の写真もあった。

ニュージーランドの海岸に上陸したクックらはその辺りの地理測量(地図を作るのもこの船団のミッション)、同時にアーティストは風景画でビジュアル・イメージも残す。バンクスとソランダー博士は植物、動物、ありとあらゆる生き物を採集し(その数は何万にのぼる)、それを保存担当者が押し花、標本に処理し、アーティストは次々と写生する(アーティストのパーキンソンはチフスで帰りの航海中に死ぬ)。イギリスに戻ってから、バンクスは5人の絵描きと18人のエッチング画家を雇う。パーキンソンのスケッチ画はリファインされ、エッチングなどにもなった。その後バンクスが途中で亡くなったこともあり、これらは製本にならず、彼の遺言で大英博物館に寄贈されたまま年月がたった。200年後、つまり10年前に掘り起こされ、出版に持ち込まれる。

この本の構成は、彼らがイギリスを出てすぐ、ポルトガルのマデイラでの標本画から始まる。そこから、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロ、南米大陸の南端、タヒチ。そのあと、ニュージーランド、オーストラリア、最後はジャバで採集されたもの。植物図鑑になっている。

私がその花を拾ったレワレワという植物は、30メートルの大木になり、葉っぱはヒイラギを細長くしたような形、花の芯には甘い蜜があり、吸うことができると、NZのNative Treesという現地で買ったミニ図鑑にも載っていた(しかし写真から同じ種類には見えない)。また甘い蜜が入っているので、鳥だけでなく、コウモリも好んで食べたと思われるという。だから北島全体に分布している。

ニュージーランドにはカウリという巨木がある。北島の北の先っぽにしか残っていない。古いものは樹齢2千年というのもあるらしい。硬い良質の材木になり、19世紀に乱伐されてしまった。本当に19世紀というのは、ヨーロッパ人の欲望が頂点に達した時代だったようだ。

クックは地図作りの権威で、この時に彼が作った地図はかなり最近まで使われていたという。彼の能力は天才的!

私の方はこんな謂れある本物に近い本と遭遇し、そして所有に至ったことなど、インターネットでしかおこりえないなーと感じ入る。しかも考えてみると、この幸運はそれ以上で、いくつもの偶然というか出来事の集まりで起きた。2017年11月、私がロトルアの雑木林を歩いている時、この変わった花に気づき、拾ってまじまじと感心して観察し、写真まで撮ったこと。2017年、ロンドンの出版社がこの200年くらい忘れられていた歴史的に重要な標本画のエッチングを、「ジョセフ・バンクスの植物図鑑」として発刊することを決定し、147枚のエッチングの標本画の中から、私が拾った花の絵が表紙の絵に選ばれたこと。さらにこの学術的には重要性を失っているが、謂れある本が米国でもアマゾン本屋から売り出されることになり(2017年12月)、その宣伝メールが私にも送られ、その表紙の絵から、私がそれに気づいたこと。しかも正価85ドルのものを70%オフで、たった25ドルで! ゆめみたいとその幸運に浸っている(今でも)。現在私の蔵書の中で、私が最も誇りに思っている本になっている。

ワイトモ洞窟の光るサナギを見る

ロトルアからはバスで、途中あの有名なワイトモ洞窟の中で光るサナギの卵を見る。光る昆虫の洞窟は私が行きたかったところの一つだったが、今一つ感動するものではなかった。だんだん私の好みははっきりしてきた。私は人間の歴史、歩みに惹かれる人なのだ。

洞窟から出てくると、周りには大きなシダの木が目立って生えていた。この木については、オーストラリアのシドニー辺りから始まり、NZの南島のミルフォードでも気がついた。ここではシダは草でなく、木になるのだ。実際に一般には、ツリー・ファーン tree fern、シダの木と呼ばれている。

オックランド到着

オックランドは両側に小島の多い、細い半島の真ん中にある。この国は最近までハイウェイを造らなかったので、交通渋滞がひどかった。

ニュージーランドは日本よりも小さい島国で、周りを海で囲まれている。オックランドは特に細い半島にあるから、新鮮なシーフードがふんだんにある。

伊勢海老はほとんど、日本に輸出されているそう。ここの貝類はどういうわけか、貝殻の一部が濃い緑色をしている。ムール貝はどれも10センチくらいありそうなジャイアンツ・サイズ。貝殼にもだが、中身も一部緑色をしていて、その名も緑色の唇のムール貝(green-lipped mussel) と呼ばれる。このジャイアンツ・ムール貝をベルギー風と称して、バケツいっぱい食べる。食べがいがあるが、夜うなされそうだった。

ANZAC Dayのこと

翌日午前中はオックランド・ミュージアムへ行く。博物館的。そこでマオリの一本木から彫られた82メートルもあるカヌーとかを見る。

もう一つ、このツアーで知ったことは、第1次大戦でオーストラリア、ニュージーランド両国は多大な戦死者を出したこと。近代国家になってからは、両国は何かと歩調を合わせて来た(もちろん大英帝国の一部だから)。第1次大戦が勃発したとき、イギリスはオスマントルコがコントロールしている中東に足を突っ込んでいた。イギリスはすでにベルギー、フランス前線のトレンチ攻防で多くの死傷者を出し、軍の補強には、植民地からの応援が必要となった。オーストラリアとニュージーランドで兵士を募集する。両国からのANZAC (Australian and New Zealand Corps)は植民地からヨーロッパに送られた初めての軍団だった。入植が始まってからまだ100年も経っていないので、両国の若者たちの英国への愛国心は強く、多くが志願する。ほとんど何も訓練らしきものもなく、中近東に送られ、ガリポリ戦(ダーダネルス海峡のそば)で上陸しよう(イスタンブールを陥とすため)として、トルコ軍とドイツ軍に徹底的にやられる(私はトロイ遺跡を観に行った時にその記念碑に立ち寄り、初めてその史実を知る)。4月25日はANZACデーと呼ばれ、両国とも、その時の戦死者を哀悼する日。Never Again!と。この博物館の一部に彼らが祀られていた。

マオリ族のポートレート

オックランドの美術館で、19世紀後半のマオリ族の風俗を描いたポートレートを見た。チャズはこの街でこれが一番の見所と言った。有名なポートレート画家は二人いるのだが、一人のものはその時アメリカへ巡業中だった。ここで観た絵の一つ、これは世界的に有名なソプラノ歌手、キリ・テ カナワにそっくりなので、iPhoneに収めた。彼女はマオリ族との混血なのだ! 世界的にはオーストラリア人で通っているが、ニュージーランドそれもマオリの血が流れている。テ カナワという苗字の形体もマオリに多いもの。大発見!

アメリカに巡業中のポートレート展は、偶然にもサンフランシスコのディヤング美術館でやっているというので、私は帰りに寄った。展示された絵画の数はすごかったし、本格的なポートレート画だった(写真から描いたものもある)。

アーティストのGottfried Lindauerは、19世紀後半にチェコから、兵役を逃れるためニュージーランドに移民してきた。ウィーンのアート・スクールで勉強した画家で、消えゆくマオリの伝統を後世に残そうとこのプロジェクトを始めたらしい。立派な衣装、象徴的な装飾品、顔いっぱいのイレズミ(女性は唇と顎下のみ)など、それより100年前クックが初めて上陸したとき、同伴したジョセフ・バンクスが蒐集したものや、スケッチ画に描かれたものとそう変わりない。彼がこういう一流レベルのポートレートを数多く残したことは、マオリ族にとって、とても幸運。そしてこの展示を見られた私も、本当に幸運だったと思う。

帰国後記:ニュージーランドという国の将来

私は冒頭にこの国の歴史を少し書いたが、部族間の「小銃戦争」がおさまった以降については箸折っている。英国系とマオリ族との戦いは、1840年の「ワイタンギ条約」を皮切りに、主に土地問題で闘争は長く続く。マオリ族にはちゃんと土地の所有権の意識があったから、白人たちも武力でそう簡単に追い出すことはできなかったのだ。このこともオーストラリアとは大違い。インドのケースとも違う。19世紀に始まった植民地では、白人の意識も17、18世紀のそれとは変わってきていたこともあったと思う。

マオリ族の民族意識は今も継続していて、数年前には、マオリ族のシンボルであるシルバー・ファーン(銀色のシダの葉)を、国旗の中にあるユニオンジャックととり替えようと国民投票まで行われた(2015年。否決された。)。そのくらいこの国ではマオリ族の伝統精神をさらに復活しようという心意気が盛り上がっている。この国は小国の良さが大いに現れている国だ。いろいろな意味で、将来への方向を注目したい。

萩 原 治 子 Haruko Hagiwara

著述家・翻訳家。1946年横浜生まれ。ニューヨーク州立大学卒業。1985年テキサス州ライス大学にてMBAを取得。同州ヒューストン地方銀行を経て、公認会計士資格を取得後、会計事務所デロイトのニューヨーク事務所に就職、2002年ディレクターに就任。2007年に会計事務所を退職した後は、アメリカ料理を中心とした料理関係の著述・翻訳に従事。ニューヨーク在住。世界を飛び回る旅行家でもある。訳書に「おいしい革命」著書に「変わってきたアメリカ食文化30年/キッチンからレストランまで」がある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?