ショートショート7 「君を助けたい」

ズボンのポケットに入ったスマートフォンが左の太ももに振動を与える。

その振動が体の中から脳に届き、頭を揺らす。

スマートフォンの画面は“親友”の屈託のない笑顔と名前を映し出していた。

遊びの誘いだろうか。

あいにく今の僕は少し忙しい。

大学の卒業論文の提出が来週に迫っている。

作業の邪魔をされたことに対する僅かな抵抗として、緩慢な動作で電話に出る。

「もしもっ」

「礼、今どこ、すぐ来て、たのむ」

僕の声を遮るように、彼が話し出す。

急に電話を掛けてきてこの態度はいかがなものか。

僕は少し気怠さを含んだ声で、返事をする。

「どこって、家だけど。何時だと思っているんだよ。もう日付回っているぞ」

「たのむからすぐ来て、事情は後でちゃんと話すから」

先刻から、彼の声からは聞き取るのがやっとなほどの微かな音しか出ていなかった。

何かトラブルにでも巻き込まれているのだろうか。

彼の声からは、焦りなのか不安なのか、恐怖なのか具体的に何かは分からないが負の感情で彼自身が覆われているのが電話がしながら伝わってくる。

「でも、来てってどこによ」

「鳩尾ふ頭の第3倉庫、まじで、本当にたのむから来て」

鳩尾ふ頭までは家から自転車で10分弱だ。

“親友”にここまで懇願されたら返事は一つしかない。

「オッケー、着いたら連絡する」

「ありが、とうう、出来るだけ急いで」

電話越しに鼻をすする音が聞こえてくる。

僕は部屋着にハイブランドのコートという不釣り合いなファッションで部屋を出る。

※

もうすぐ10月か。

この時期の夜はもう体を震えさせるには十分なほど冷える。

僕は自転車のペダルを全速力で回転させ、鳩尾ふ頭に向かう。

耳にいつも以上の強さで風が直撃しだんだん耳の感覚が失われていく。

今彼に何が起きているのか今の僕には見当がつかない。

底抜けにしょうもないことかもしれない。

もしかしたら、僕の誕生日が来週に迫っているからサプライズで祝ってくれるのかもしれない。そんな淡い期待も胸をかすめる。

しかし、万が一にも彼の身に何か問題が起きようとしているのなら、僕が助けてあげなければならない。

イメトレはもうばっちりだ。

小さい頃から誰かを助ける妄想は何回も繰り返してきた。

あとは実行に移すだけ。

僕は自転車のペダルを回すスピードをもう一段階上げる。

※

「着いたけど、どうすればいい?」

程なくして鳩尾ふ頭に着いた僕は彼に電話を掛ける。

「ほんとにありがとううう、入ってすぐ右に曲がって、まっすぐ来て」

相変わらず彼の声からは聞き取るのがやっとなほどの微かな音しか出ていなかった。

僕は倉庫の扉に手を掛ける。

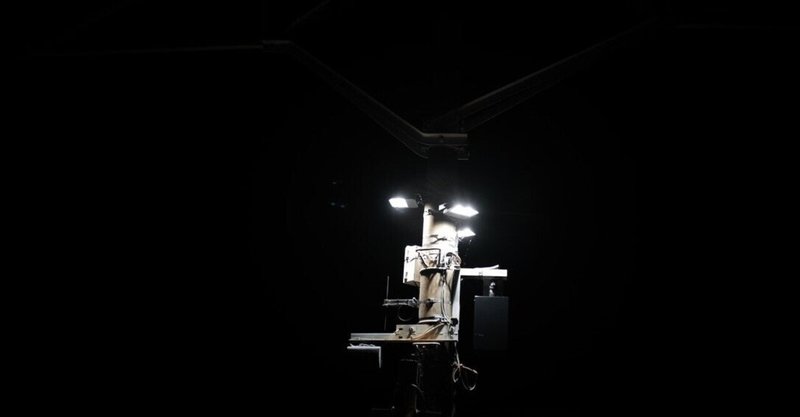

扉を開けた瞬間、倉庫の奥の方に二つの何か光る点を見つける。

倉庫の奥行きが相当あるのか、だいぶ遠くに感じる。

実態のない違和感を覚えたが、僕は気にせず彼のところへ向かう。

直ぐに彼を見つけることは出来た。

恐怖からか顔はぐにゃりと曲がっており、目は充血しており泣いていた名残が残っている。

体格のいい彼には似合わない無様な格好だった。

そんな彼の顔も僕が来たことで、安心した表情で覆われていく。

「ほんとに、ほんとにありがとうう」

彼は僕の目を見て礼を言う。

その声からもやはり、聞き取るのがやっとなほどの微かな音しか出ていなかった。

「なに、どうしたの?大丈夫?」

そう僕が彼に聞いた瞬間、彼は立ち上がった。

「・・・僕は悪くない。熊から逃げるには、早く走る必要はないんだ。自分以外の誰かを標的に変えればいいんだ。」

何かにとりつかれたように彼が呟き始める。

彼は焦点のあっていない目で僕を見つめる。

「ごめんっ」

今日一番の大きな声で言い残すと、彼は一目散に出入り口の方に向かって走り出す。

どんどん足音が遠のいていく。

あっけにとられた僕はすぐには動くことができなかった。

何が起きているのか考えるための時間が必要だった。

※

遠くの方から重たい足音が近づいてくる。

彼が戻ってきたのだろうか。

倉庫の中で音が反響し、やけに奇妙な音に聞こえる。

その音がだんだんと大きくなっていく。

音が止まった瞬間、僕の右肩に重量感のある手が置かれる。

「なんだよ、どうして急に飛び出してったんだよ」

そう言いながら、僕は後ろを振り向く。

目に飛び込んできた光景によって、僕は再び動くことができなくなる。

そこには、見覚えのない体格のいい男が鋭利な刃物を持って突っ立っていた。

あー、彼が呟いていたことの意味をようやく理解する。

※

その日の夕方のニュースの話題は、今日の未明に倉庫で起きた事件で持ちきりだった。

【おしまい】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?