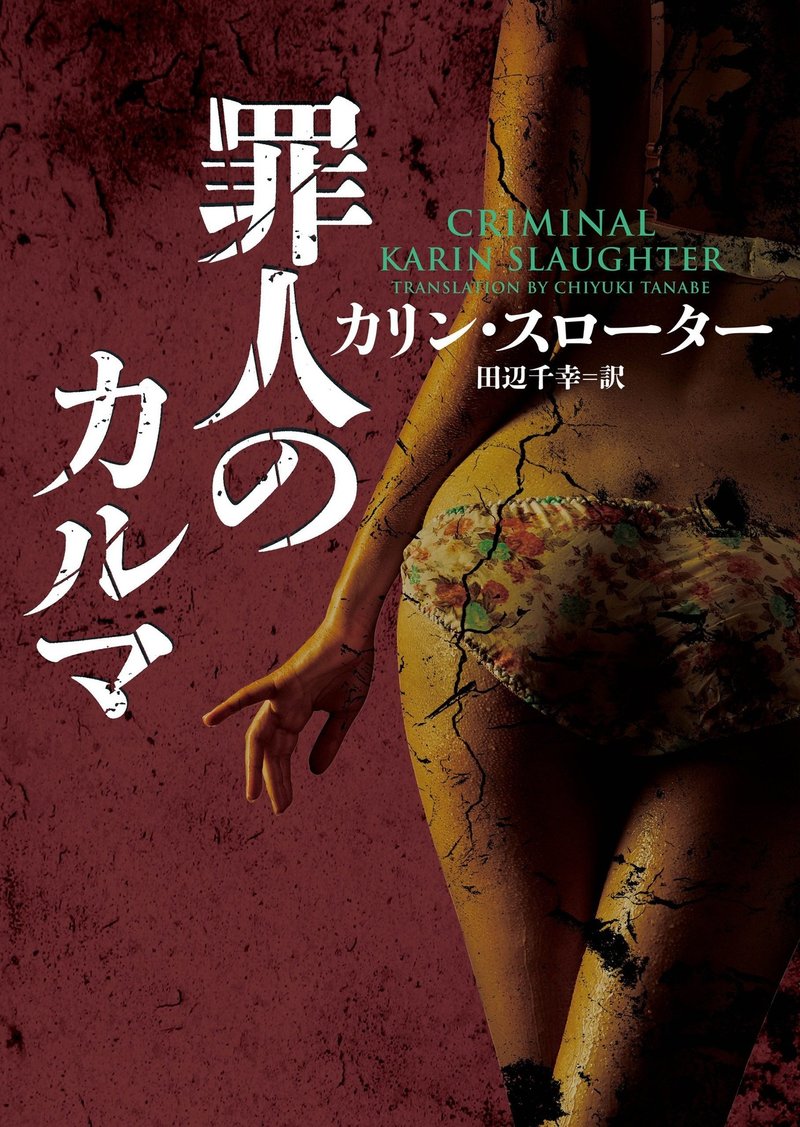

【試し読み】『罪人のカルマ』(カリン・スローター/ 〈ウィル・トレント〉シリーズ)

一九七四年八月十五日

ルーシー・ベネット

シナモンブラウンのオールズモビル・カトラスがエッジウッド・アベニューをのろのろと進んでいた。運転席の男は窓を開け、覆いかぶさるようにしてハンドルを握っている。道路標識の下にたたずむ娘たちを眺める細く小さな目が、ダッシュボードの明かりに浮かびあがった。ジェーン。メアリー。リディア。車が停まった。男は案の定、キティに向かって顎をしゃくった。キティはでこぼこしたアスファルトにピンヒールの音を響かせながら、小走りに駆け寄っていく。二週間前、ジュースに連れてこられたとき、キティは十六歳だと言った。それはつまり十五歳だという意味だろうが、見た目はせいぜい十二歳くらいだ。

娘たちはひと目見たときからキティを嫌った。

キティは開いた車の窓に寄りかかった。ごわごわしたビニールのスカートが、ベルの端のようにまくれあがっている。最初に選ばれるのはいつも彼女で、ジュース以外のだれもがそれを面白く思っていなかった。キティは男たちから好まれた。なんでも言われたとおりにすることができた。ほかの娘たちと同じようにハンドバッグにはキッチンナイフを忍ばせていたし、その使い方も知っていたが、まるで子供のように生き生きして見えた。娘たちはだれひとり、望んでこんなことをしているわけではなかったが、新米が自分たちより先に選ばれるという事実は、お披露目(ひろめ)の舞踏会で壁の花になるのと同じくらい彼女たちを傷つけた。

オールズモビルでは手短に交渉が行われた。それだけの価値があったから、男は値切ろうとはしなかった。キティはジュースに合図を送り、彼がうなずくのを待って車に乗りこんだ。マフラーから排気ガスを噴き出しながら、オールズモビルは大きく曲がって細い路地へと入っていった。ギアをパーキングに入れると、車は一度揺れた。男の手がキティの後頭部をつかんだかと思うと、彼女の姿が見えなくなった。

ルーシー・ベネットは視線を逸(そ)らし、だれもいない暗い通りを眺めた。近づいてくるヘッドライトはない。車の行き来はない。動くものはない。アトランタは夜の街ではなかった。エクイタブル・ビルは最後に出た人間が明かりを消すことになっているが、セントラル・シティ・パークの向こうには、まだフラットアイアン・ビルの電球が灯(とも)っているのが見える。じっと目を凝らせば、ビジネス街を支える〈C&S〉銀行の見慣れた緑色の看板も見て取ることができた。ニューサウス。商業による発展。憎しみの余地のない町。

今夜このあたりを歩いている男がいるとしたら、頭のなかはよからぬことでいっぱいだろう。

ジェーンが煙草(たばこ)に火をつけ、ハンドバッグに残りの煙草を戻した。彼女は人からなにかを奪うことがあっても、分け与えることはしない。彼女とルーシーの視線がからんだ。その表情のない目は見ているだけで辛(つら)かった。ジェーンも同じように感じたらしく、すぐに視線を逸らした。

八月半ばにもかかわらず、ルーシーは体を震わせた。まるで炎から煙がたちのぼるように、舗道から熱が逃げていく。足が痛んだ。背中が痛んだ。頭はメトロノームのようにずきずきしている。胃は、トラック一台分のコンクリートを飲みこんだかのようだ。口のなかには綿が詰まっている気がした。両手はひっきりなしに針かなにかで刺されているようだ。今朝は洗面台で金色の髪がひとつかみ抜けた。二日前に十九歳になったばかりだが、彼女はすでに老女だった。

路地でオールズモビルが再び揺れた。キティの頭があがり、口を拭いながら車から出てきた。無駄な時間は過ごさない。男に自分が払った金のことを考える時間は与えない。キティがドアを閉めるより早く、車は発進した。ハイヒールのキティは一瞬、よろめいた。途方に暮れたような表情が、怯(おび)えに変わり、そして怒りになった。だれもが怒っていた。怒りが女たちの避難所であり、癒しであり、自分のものと呼べる唯一の感情だった。

ルーシーは、キティが道路の角へと向かうのを眺めた。キティはジュースに現金を渡すと、そのまま歩き続けようとしたが、ジュースが腕をつかんで引き留めた。キティは歩道に唾を吐き、ジュースがお札を一枚一枚数えているあいだ、怯えていないふりをしようとしていた。そして待った。だれもが待っていた。

ジュースがようやく顎をあげた。満足できる額だったらしい。キティは元の場所に戻った。ほかの娘たちを見ることはなかった。ただぼんやりと道路を眺め、次の車がやってくるのを、次の男が彼女に向かってうなずくか、あるいは通り過ぎるのを待っている。彼女の目からほかの娘たちのように表情が失われるまで、ほんの二日しかかからなかった。なにを考えているのだろう? 毎晩ルーシーを眠りにいざなう、あの聞き慣れた呪文のような言葉かもしれない。いつ終わるの? いつ終わるの? いつ終わるの?

ルーシーにも十五歳のころがあった。そのころの自分をいまではもうほとんど思い出すこともできない。教室で手紙を回し読みした。男の子を話題にしてくすくす笑った。連続ドラマを見るために、毎日学校から走って帰った。ジャクソン・ファイブの曲に合わせて、親友のジル・ヘンダーソンといっしょに自分の部屋で踊った。だが十五歳だったルーシーの人生に突如として亀裂が走り、小さなルーシーは底知れぬ闇のなかへと真っ逆さまに落ちていった。

ルーシーが覚醒剤(スピード)を始めたのは体重を減らすことが目的だった。最初は錠剤だった。ジルが母親の薬棚で見つけたベンゼドリンだ。ふたりは気づかれないように少しずつ盗んでいたが、やがて国が薬を禁止した。ある日薬棚が空になると、その翌日には――ルーシーにはそう思えた――体重が一気に増えて七十キロを超えた。学校にいる太りすぎの生徒は、昼食のときもひとりぼっちでいつも鼻をほじっているデブのジョージと彼女しかいなかった。ジョージが彼女を憎んだように、鏡に映る自分の姿を憎んだように、彼女もジョージを憎んだ。

注射を教えたのはジルの母親だった。ミセス・ヘンダーソンはばかではなかった。錠剤が減っていることに気づいていただけでなく、ルーシーが無駄な脂肪を落とすためにようやく行動を起こしたことを喜んだ。彼女も同じ理由でその薬を利用していたのだ。彼女はクレイトン総合病院の看護婦だった。緊急治療室から出てくる彼女の白衣のポケットのなかで、メセドリンのガラス瓶がカタカタと歯の鳴るような音をたてた。注射するアンフェタミンなのだと彼女はルーシーに言った。錠剤と同じよ。効き目が早いだけ。

初めて注射針を皮膚に刺したのは、ルーシーが十五歳のときだった。

「少しずつよ」ミセス・ヘンダーソンはそう言いながら注射器に赤い血を吸いあげ、それからゆっくりと押子を押した。「あなたがコントロールするの。コントロールされてはだめ」

少し頭がふわりとしただけで、ハイになることはなかったが、もちろん望みどおりに食欲はなくなった。ミセス・ヘンダーソンの言うとおりだった。液体のほうが錠剤よりも効き目が早くて簡単に効果が現れた。二キロ。五キロ。八キロ。そして――止まった。そこでルーシーは“少しずつ”の意味を見直すことにした。注射器に吸いあげる液体が五ccから十ccに、そして十五ccになると、頭が爆発して、すべてがバラ色に変わった。

その後はなにか問題があっただろうか?

なにもない。

男の子? ばかみたい。ジル・ヘンダーソン? つまらない女。体重? 二度と増やさない。

十六歳になるころには、ルーシーの体重は四十五キロを下まわっていた。肋骨(ろっこつ)や、腰骨や、肘の骨は滑らかな大理石のように突き出していて、生まれて初めて頬骨の高さを実感した。クレオパトラのような黒いアイラインを引き、青いアイシャドウを塗って、長い金色の髪はありえないくらい細いお尻にパタパタと当たるように、ヘアアイロンでまっすぐにした。体育の先生が“蒸気ローラー”とあだ名をつけた――クラスの同級生たちはおおいに喜んだ――五年生の小柄な少女は、モデルのように細く、気ままで、突如として人気者になっていた。

だが幼稚園のころから彼女を知っている昔ながらの友人たちからは拒絶された。彼女たちはルーシーを落ちこぼれ、負け犬と呼んではねつけた。だが今回ばかりは気にならなかった。少しくらい楽しい思いをしているからといって他人を見下すような人たちとつきあう必要がある? どちらにしろ彼女はこれまで、おまけでしかなかったのだ――ほかの少女たちを可愛(かわい)くて魅力的に見せて、男の子たちにちやほやされるように仕向けるためだけに存在する太った少女。

新しい友人たちはルーシーを完璧だと考えていた。彼女が昔の知り合いについて辛辣な口をきくと喜び、彼女の変わっているところを受け入れた。少女たちは彼女をパーティーに招待し、少年たちはデートに誘った。彼らはルーシーを対等に扱った。ルーシーはようやくグループの一員になった。ようやく、どんな意味であれ目立つことがなくなった。大勢のなかのひとり、ただのルーシーになった。

そして彼女の昔の世界は? そこに住む人、とりわけ突然彼女を追い払い、ちゃんと生きていけと言い放ったミセス・ヘンダーソンには軽蔑しか感じなかった。いまほどちゃんと生きていたことなどない。新しい世界をあきらめるつもりなど毛頭なかった。

昔の友人たちはみな真面目で、大学進学の準備に余念がなかった。それはつまり、どの女子学生クラブに所属するべきかをひたすら議論することでもあった。ルーシーにとっても、ミレッジ・アベニューとサウス・ランプキン・ストリートにヴィクトリア様式やギリシャ・リバイバル様式の邸宅寮を構える様々な女子学生クラブは十歳のころからの憧れだったが、アンフェタミンの誘惑の前にギリシャ語はかすんだ。昔の友人たちからの非難のまなざしもどうでもいい。ミセス・ヘンダーソンすら、ルーシーはもう必要としていなかった。薬(クスリ)を手に入れることのできる新しい友人が大勢いたし、両親から与えられる小遣いは潤沢だった。たまに足りなくなるときでも、母親は財布の中身が減っていることに気づかなかった。

いまとなれば明らかだが、実際は丸二年かかった人生の転落も当時はあっという間に起きた出来事のように思えた。自宅ではむっつりと不機嫌でいることが多くなり、夜には家を抜け出し、くだらないことで親に嘘をついた。どうでもいいことで。すぐに嘘だとわかるようなことで。学校では次々と単位を落とし、最後には英語の初歩の授業を受ける羽目になった。最前列にはデブのジョージ、後方には新しい友人たちもいたが、そのほとんどはハイになっていない時間を寝て過ごし、心から大事なもののところに戻れるときを待っていた。

注射針のところに。

研ぎ澄ました外科用の小さな道具、無害に見える器具が、ルーシーの生活のあらゆる瞬間を支配した。クスリを打つときのことを夢に見た。皮膚に針を突き立てる瞬間。その先端が血管に刺さるときの感触。クスリが注入されるにつれ、ゆっくりと広がる灼熱(しゃくねつ)感。クスリが体内を巡り始めると、突如として全身を包む高揚感。なにものにも代え難い価値があった。すべてを犠牲にする価値があった。すべてを失うだけの価値があった。それを得るためにしなければならないことに見合う価値があった。クスリが体内を流れていく瞬間以外のことをすべて忘れるだけの価値があった。

そして唐突に、ジェットコースターのように落ちていくルーシーの人生のなかの最後の、そして最大の山の頂上が現れた。

ボビー・フィールズ。ルーシーより二十歳近くも年上だった。人生を知っていた。たくましかった。父親が所有する自動車修理工場のひとつで、整備士として働いていた男だ。これまでルーシーに目を留めたことは一度もなかった。おさげ髪のずんぐりした少女は、彼には見えていなかった。だが注射器がルーシーの人生に登場して、すべてが変わった。ある日ルーシーは彼が働く自動車修理工場に行った。地面を引きずるせいで裾が擦り切れているベルボトムのジーンズを腰に引っかけるようにしてはいているルーシーをボビーが呼び止め、しばらく話をした。

彼はルーシーの話も聞いてくれた。彼女の言葉に本当に耳を傾けてくれた人はいままでだれもいなかったことに、ルーシーは初めて気づいた。やがてボビーは油で黒ずんだ指で、彼女の顔にかかっていた髪をかきあげた。そして気づいたときにはふたりは建物の奥にいて、ボビーの手がルーシーの胸の上を這(は)い、一心に見つめる彼のまなざしをあびながらルーシーは生きていることを実感していた。

ルーシーはこれまで男性と関係したことがなかった。凧(たこ)のように高くハイになっていても、ノーと言わなければならないことは忘れなかった。自分を守っておかなければならないこと、傷ものを欲しがる人間はだれもいないことを忘れなかった。いまとなってはとてもありえないと思えるが、少し遠回りはしているものの、いずれはジョージア大学に入り、自分で選んだ女子学生クラブの一員となり、輝かしい未来が待つ真面目な若者と父親から祝福されて結婚するのだという思いが、当時はまだ彼女のなかに残っていた。

彼女はいずれ子供を産むだろう。PTAに加わり、クッキーを焼き、ステーション・ワゴンで子供たちを学校に送り、キッチンで煙草を吸いながらほかの母親たちと退屈な人生について不満をこぼしあうかもしれない。それとも、夫との不仲や赤ん坊の夜泣きの話をするほかの母親たちににこやかに耳を傾けながら、向こう見ずだった若き日々と注射針の愚かな快楽を思い起こすだろうか。

あるいは、アトランタのどこかの街角に立ち、失ってしまった居心地のいいキッチンと親しい友人を思って、体のなかが空っぽになったような気持ちに襲われるのかもしれない。

十六歳のルーシーは一度も男性とつきあったことがなかったが、ボビー・フィールズは大勢の女性を知っていた。大勢の若い女性を。どんなふうに話をすればいいのかを知っていた。自分は特別だと思わせるすべを知っていた。そしてなによりも、どうやって胸から腿、腿から股間へと手を移動させればいいのかを知っていた。さらにそこから別の場所へと彼の手が移動すると、オフィスにいる父親が大丈夫かと訊(き)いてくるほど、ルーシーは大きな声であえいだ。

「大丈夫よ、パパ」ルーシーは答えた。ボビーの手がもたらす快感はあまりに素晴らしかったから、相手が神さまであっても嘘をついただろう。

初めのうち、ふたりの関係は秘密だったから、当然のことながらいっそう燃えあがった。ふたりには絆(きずな)があった。禁じられたものを共有していた。ほぼ一年間、ふたりは秘密の関係を続けた。週に一度、自動車修理工場で父親といっしょに二十五セント硬貨を数えているときも、ルーシーはボビーと視線を合わせないようにした。ボビーなどそこにいないふりをした。やがて耐えられなくなると、建物の裏の汚いバスルームに向かった。ボビーは油まみれの手で力任せに彼女の尻をつかむので、再び父の隣に腰をおろしたときには痛みを感じるほどだった。

ボビーへの渇望は、注射針への渇望と同じくらいに強烈だった。ルーシーは学校をさぼるようになった。してもいないアルバイトをでっちあげ、両親が確かめようとしないことはわかっていたから、友だちの家に泊まると嘘をついた。ボビーはひとりで暮らしていた。スティーブ・マックイーンのようなマスタング・ファストバックに乗っていた。ビールを飲み、マリファナを吸い、ルーシーのためにスピードを手に入れてくれた。ルーシーはえずくことなく、彼を口で満足させるすべを覚えた。

すべては完璧だったが、やがてルーシーはそれ以上偽りの暮らしを続けていくことができなくなった。それともそうしたくなかったのかもしれない。卒業を二カ月後に控えて、高校を辞めた。きっかけとなったのは、両親が大学にいる兄のもとを訪れるために家を留守にした週末だった。ルーシーはずっとボビーの家で過ごした。彼のために料理をし、彼のために掃除をした。夜通し彼とセックスをし、昼間はひたすら時計を見つめて、愛していると彼に告げるときが来るのを待った。確かに彼女はボビーを愛していた。とりわけ、満面に笑みを浮かべ、ポケットに魔法の小瓶を入れて帰ってきた彼のことは。

ボビーはクスリには気前がよかった。よすぎたかもしれない。ルーシーは歯がカタカタ鳴るくらい、とんでもなくハイになった。翌朝、よろめく足で自宅に戻ったときも、まだハイになったままだった。

日曜日。

兄といっしょに教会に行ったあと、車で戻ってくることになっていた両親は、旅行用の服装のままキッチンのテーブルの前に座っていた。母親にいたっては、帽子すら取っていなかった。ふたりは一睡もせずにルーシーを待っていた。ルーシーが泊まっていることになっていた友人に電話をかけていた。初めは嘘をついていた友人だが、ほんの少し強く訊かれただけで、ルーシーがどこにいるのか、この数カ月なにをしていたのかをすべて両親に語った。

そのときルーシーは十七歳で、まだ未成年だった。両親は彼女を守ろうとした。ボビーを逮捕させようとした。ほかの自動車修理工場が彼を雇わないように手を回そうとしたが、安価であればだれが車を修理しようと気にかける人間などいないアトランタに彼は引っ越していた。

地獄のような二カ月が過ぎ、ある日ルーシーは十八歳になった。突然、彼女の人生は別のものになった。別の意味で別のものになったと言うべきだろうか。学校を辞められる年になった。酒を飲める年になった。だれにも引き留められることなく家を出ていける年になった。父の娘からボビーの女になってスチュワート・アベニューのアパートメントで暮らし始めると、昼間は眠って過ごし、夜に彼が帰ってくるのを待ち、クスリをやり、彼に抱かれ、そしてまた眠った。

唯一心残りだったのは、兄のヘンリーのことだった。当時ジョージア大学のロースクールの学生だったヘンリーは六歳年上で、兄というよりは友人のような存在だった。いっしょにいるときはあまり言葉を交わすこともないが、ヘンリーが大学に進み、家を離れてからは月に二、三度手紙をやりとりしていた。

ルーシーはヘンリーに手紙を書くのが好きだった。手紙のなかでは、ルーシーは昔どおりの彼女だった。男の子のことで悩み、卒業を不安に思い、車の運転を習いたがっている少女。

クスリの話はしなかった。自分たちの社会から遠くはずれている新しい友人たちの話はしなかった。たとえ母親が家に入れることがあったとしても、上等の銀器を盗む恐れがあるから自宅に連れていけないような友人の話は。

ヘンリーからの返事はいつも短かったが、たとえ試験で手いっぱいのときでも、近況を伝える一行か二行の手紙は届いた。ヘンリーはルーシーが同じ大学に進学するのを楽しみにしていた。妹を友人たちに紹介するのを楽しみにしていた。あらゆることを楽しみにしていた。可愛い妹が麻薬の売買をしている三十八歳の車オタクの愛人になってアトランタに引っ越したと、両親から聞くまでは。

それ以降、ルーシーの手紙は封を切られることなく戻ってきた。“送り主に返却されたし”と、表にヘンリーの殴り書きがあった。ヘンリーは道路にゴミを捨てるように、あっさりとルーシーを見捨てたのだ。

ルーシーはゴミだったのかもしれない。捨てられて当然だったのかもしれない。なぜなら、クスリが切れて、高揚感が収まって、耐えられないほど気持ちが落ちこんだときのルーシー・ベネットには、路上生活以外の選択肢などなかったのだから。

アトランタでいっしょに暮らし始めて二カ月後、ボビーはルーシーを追い出した。だれが彼を非難できるだろう? セクシーでいかした若い恋人は、毎晩玄関で彼を待ち受けてクスリをねだるジャンキーに成り下がってしまっていた。ボビーからクスリをもらえなくなると、ルーシーは欲しいものをなんでも与えてくれる別の男をアパートメントのなかで見つけた。そのために脚を開くのがなんだというのだろう? 彼はボビーが与えてくれないものを与えてくれる。ルーシーの求めを満たしてくれる。

男の名はフレッドといった。空港で飛行機の清掃をするのが仕事だった。彼はルーシーが泣きだすようなことをするのが好きだったが、そのあとでクスリをくれるので、それですべて丸く収まった。フレッドは自分を特別で、ボビーよりも優れていると思っていた。ルーシーの目の輝きが自分にではなくクスリに向けられたものであることに気づくと、フレッドは彼女を殴るようになった。ある日フレッドは病院送りになるまでルーシーを殴りつけた。ルーシーがタクシーでアパートメントに戻ってみると、フレッドは引っ越し先を告げることなく出ていったと管理人から知らされた。管理人は、自分のところで暮らせばいいとルーシーに言った。

その後のことはぼんやりしていた。あるいは他人の眼鏡をかけると寄り目になってしまうように、あまりにも鮮明すぎて見えなかったのかもしれない。ほぼ一年のあいだ、ルーシーは男から男、売人から売人へと渡り歩いた。クスリを手に入れるためにはなんでもした。スピードの世界に階層があるとしたら、いちばん上から始めたルーシーはあっという間に最下層にたどり着いていた。人生がぐるぐる回りながら排水口から流れ出していくような毎日だった。それでも、どうすることもできなかった。痛みが起きた。切望。渇望。クスリへの欲望は、熱い酸のように彼女の内部を焼いた。

そしてついに落ちるところまで落ちた。ルーシーはスピードを売っているバイク乗りたちを恐れていたが、最後には当然のようにスピードへの愛が勝った。バイク乗りたちはキャッチボールのように彼女をたらいまわしにした。全員がベトナム帰りで、世界に、いまの体制に怒りを抱いていた。ルーシーにも怒りを向けた。ルーシーはこれまでクスリを過剰摂取したことはなかった。少なくとも病院に運ばれたことはなかった。だが一度、二度、そして三度と、グレイディ病院の緊急治療室の前でハーレーの後部座席から振り落とされる羽目になった。バイク乗りたちは不満だった。病院は警察を呼ぶし、警官を買収するのは高くつく。ある夜、ルーシーはあまりにハイになりすぎたため、バイク乗りのひとりがヘロインで彼女を落ち着かせた。コカインの効果を抑えるための裏技だ。

ヘロイン――それがとどめだった。スピードのときと同様、ルーシーはあっという間に夢中になった。無になったようなあの感覚。言葉にならないほどのあの至福。時間が消え、空間が消え、意識が消える。

ルーシーはセックスの代償にお金を受け取ったことはなかった。これまでは物との交換だった。スピードのためのセックス。ヘロインのためのセックス。お金のためにセックスしたことは一度もない。

だがいまはどうしてもお金が必要だった。

バイク乗りたちが売っていたのはヘロインではなく、スピードだ。ヘロインは黒人のものだった。マフィアですら手を出さない、スラム街のクスリだった。白人にとってはあまりに強力で、あまりに中毒性があり、あまりに危険すぎた。とりわけ白人女性にとっては。

ルーシーが、胸にキリストのタトゥーがある黒人男性の言いなりになっているのはそういうわけだ。

スプーン。炎。燃えるゴムのにおい。止血帯。折った煙草のフィルター。そのすべてにロマンチックな雰囲気があった。プロセスに時間がかかる分、以前の注射器がいかにも野暮ったいものに思えた。こうしているいまでさえ、スプーンのことを考えるとルーシーは心が沸き立つのを感じた。目を閉じて、曲線を描く銀の匙(さじ)を想像した。弱った白鳥にも似た首の部分。黒鳥。黒い羊。黒人の愛人。

気がつけば、ジュースが隣にいた。ほかの娘たちはそろそろとその場を離れていく。ジュースには弱さに気づく能力があった。そのおかげで彼女たちを手に入れることができたのだ。「どうかしたのか、セクシー?」

「なんでもない」ルーシーはぼそぼそと答えた。「なにもかも最高よ」

ジュースはくわえていた爪楊枝(つまようじ)を口から出した。「おれをからかうな」

ルーシーは地面に視線を落とした。白いエナメル革の靴と、ウィングチップにかぶさっているオーダーメイドの緑のズボンの広がった裾が目に入った。この靴を光らせておくために、いったい何人の見知らぬ男とセックスしただろう? ファイブ・ポインツの仕立て屋で彼のズボンの股下の長さを計ってもらうために、何台の車の後部座席に横たわっただろう?

「ごめんなさい」ルーシーはジュースの機嫌を推し量ろうとして、ちらりと顔を見た。

ジュースはハンカチを取り出して、額の汗を拭いた。長く伸ばしたもみあげが口髭(くちひげ)と顎髭につながっている。頬には痣(あざ)があって、ルーシーはなにかに集中する必要があるときにはそこを見つめることがあった。

「なにを考えているのか、言わなきゃどうにもできないだろうが」ジュースはルーシーの肩を押した。それでもルーシーが口を開かずにいると、わからせるようにさらに強く押した。そのままにしておくつもりはない。ジュースは、娘たちに隠し事をされるのが嫌いだった。

「母のことを考えていたの」本当のことを話したのはずいぶんと久しぶりだった。

ジュースは笑い、爪楊枝を振り立てながらほかの娘たちに呼びかけた。「可愛いじゃないか。ママのことを考えていたんだとさ」さらに声を張りあげる。「ママに面倒見てもらってるやつは、ここにどれくらいいるんだ?」

だれかが気まずそうに小さく笑った。おべっか使いのキティが言った。「あたしたちにはあなたがいればいいの、ジュース。あなただけ」

「ルーシー」メアリーの声は半分喉にからまっていた。ジュースが腹を立てたら、彼女たちは望んでいるものをもらえない。いま彼女たちが望んでいるもの、必要としているものは、ジュースのポケットに入っているスプーンとヘロインだった。

「やめろ」ジュースは手を振ってメアリーを黙らせた。「こいつに話をさせるんだ。ほら、いいぞ。話せ」犬に命令するときのような口調だったからかもしれないし――命じられたとおりにすれば、褒美をもらえるとでも言うように――ジュースの言葉どおりに振る舞うことにすっかり慣れていたからかもしれないが、ルーシーの口は勝手に言葉をつむぎ始めた。

「ママが町に連れていってくれたときのことを考えてた」ルーシーは目を閉じた。そこは車のなかだ。母親のクライスラーの金属製のダッシュボードが、まぶしいほどの日射(ひざし)を浴びてきらきらと光っている。じっとりとして暑く、車にエアコンがあればいいと思うような八月の一日だった。「ママがなにか用事をしているあいだ、あたしは図書館で待っていることになっていたの」

ジュースはそれを聞いてくすくす笑った。「可愛いじゃないか。おまえが本を読めるように、ママは図書館に連れていってくれたわけだ」

「でも行けなかった」ルーシーは目を開け、まっすぐにジュースを見つめた。これまではとてもそんなことはできなかった。「クラン(KKK)団が集会を開いていたから」

ジュースは咳払(せきばら)いをすると、ほかの少女たちをにらみつけてからルーシーに視線を戻した。「続けろ」彼の低い声を聞いて、ルーシーは背骨に氷の楔くさびを打ちこまれたような気がした。

「道路は封鎖されていた。警察が車を停めて、調べていたの」

「もうやめて」メアリーはルーシーを黙らせようとした。だがやめるわけにはいかなかった。ご主人さまから話せと言われているのだから。

「土曜日だった。ママはいつも土曜日にあたしを図書館に連れていってくれた」

「それで?」

目は開いていたが、ルーシーにはそのときの情景が頭のなかに見えていた。母親の車のなか。安全で、のんきで。薬以前。注射以前。ヘロイン以前。ジュースを知る以前。読書会の時間に間に合わないのではないかと気をもみながら、母親の車に辛抱強く座っていた幼いルーシーが消えてしまう以前。

幼いルーシーは読書家だった。膝の上に置いた本を強く握りしめ、道路をふさぐ男たちを見つめていた。全員が白いローブ姿だった。暑い日だったから、ほとんどがフードをはずしていた。教会や学校で見たことのある顔がいくつかあった。金物店の店主のミスター・シェフィールドがいたので、ルーシーは手を振った。彼はウィンクをして手を振り返した。

ルーシーはジュースに言った。「あたしたちは裁判所近くの丘の上にいて、目の前に黒人の男の人がいた。小さな外国の車に乗って、止まれの標識で停まっていた。ミスター・ピーターソンがこっちから、ミスター・ララミーが反対側からその車に近づいたの」

「それで?」ジュースが繰り返した。

「その人は怯えていた。車はずるずると後退していった。きっとパニックを起こして、クラッチを踏んでいた足がはずれたんだと思う。ママは『ワイルド・キングドム』かなにかを見ているみたいにその様子を見ながら、散々笑って言ったの。“あの黒人、すくみあがってる”」

「なんてことを」メアリーがつぶやいた。

ルーシーは笑顔でジュースを見つめた。「あの黒人、すくみあがってる」

ジュースはくわえていた爪楊枝を取り出した。「言葉に気をつけろ」

「あの黒人、すくみあがってる」ルーシーは言った。「あの黒人……」そこで言葉を切ったものの、それは思いっきりエンジンをふかす前のアイドリングにすぎなかった。どういうわけか、このエピソードがとんでもなく滑稽なもののようにルーシーには感じられた。声を張りあげると、建物に反響した。「あの黒人、すくみあがってる! あの黒人、すくみあがってる!」

ジュースはルーシーを引っぱたいた。平手だったが、体がよろめいた。喉の奥に血が流れていくのがわかった。

殴られたのは初めてではなかったし、これで終わりでもないだろう。殴られたくらいでやめるつもりはなかった。もうなにも彼女を止めることはできなかった。「あの黒人、すくみあがってる! あの黒人、すくみあがってる!」

「黙れ!」ジュースはこぶしでルーシーの顔を殴った。

ルーシーは歯が折れるのを感じた。フラフープのように顎が歪ゆがんだが、それでもやめなかった。「あの黒人――」

ジュースはルーシーの腹を蹴った。ぴったりしたズボンのせいで足があまりあがらなかったので、靴の先端が骨盤をかすめた。ルーシーは痛みにあえいだ。痛みは強烈だったが、同時に解放感ももたらした。しびれ以外のものを感じたのは、いったい何年ぶりだろう? 声を張りあげて、男に向かってノーと言ったのは何年ぶりだろう?

喉が絞めつけられるようだった。立っているのがやっとだ。「あの黒人、すくみ――」

ジュースが再び顔を殴った。鼻骨が砕けるのがわかった。両腕を開き、よろめきながらあとずさる。星が見えた。文字どおり、星だ。ハンドバッグが落ちた。片方の靴のヒールが折れた。

「消えろ!」ジュースはこぶしを振りまわした。「殺される前にとっとと失うせろ、この売女(ばいた)!」

よろめいたルーシーがもたれかかると、ジェーンは病気の犬を追い払うように彼女を押し返した。

「行って!」メアリーが言った。「お願いだから」

ルーシーは口のなかの血を飲みこんだが、すぐに咳(せき)こんで吐き出した。白いものが地面に落ちた。歯だ。

「行け!」ジュースが繰り返した。「おれの前から消えろ」

ルーシーは向きを変えた。暗い道路を眺める。街灯は灯っていなかった。ポン引きたちが撃ったか、町が修理するつもりがないかのどちらかだろう。ルーシーは再びよろめいたが、転びはしなかった。折れたヒールが歩きにくかったので、靴を両方とも脱ぎ捨てた。アスファルトの熱さが足の裏に突き刺さる。焼けるような感覚が脳天まで駆けあがった。まるで熱い炭の上を歩いているようだ。テレビで見たことがあった――速く歩くのがこつだ。火から酸素を奪えるくらい速く歩くのがこつだ。そうすれば、火傷(やけど)はしないらしい。

ルーシーは足を速めた。歩きながら背筋を伸ばす。あばらはひどく痛んだが、つんと顎をあげた。痛みはどうでもいい。暗がりはどうでもいい。足の裏の熱さはどうでもいい。なにもかもどうでもよかった。

振り返って叫んだ。「あの黒人、すくみあがってる!」

ジュースが追いかけてこようとしたので、ルーシーは走りだした。はだしの足が舗装道路をぺたぺたと踏む音がする。腕を大きく振った。角を曲がったときには、肺が震え始めていた。アドレナリンが全身を駆け巡る。学校の体育の授業を思い出した。態度が悪いときは、罰としてトラックを五周、十周、あるいは二十周させられたこともあった。そのころは速く走れた。若くて自由だった。もうだめだ。脚ががくがくしてきた。膝がくずおれそうだ。振り返ってみたが、ジュースの姿はなかった。だれもいない。足を止めた。

彼女には追いかけるだけの価値はなかったらしい。

ルーシーは前かがみになり、電話ボックスに片手をついて体を支えた。口から血が滴り落ちる。舌でその出所を探った。歯が二本折れている。だがありがたいことにどちらも奥歯だった。

電話ボックスに入った。ドアを閉めると、明かりがまぶしすぎた。ドアを開いたまま、ガラスにもたれかかった。まだ息が荒い。ほんの数ブロックではなく、十五キロあまりも走ったみたいだ。

電話機を見つめた。フックにかかった黒い受話器、十セント硬貨を入れる穴。ルーシーは金属のプレートに浮かびあがるベルの形のシンボルを指でなぞり、次に四、七、八とたどった。両親の電話番号だ。いまも空で覚えていた。ふたりが暮らす家の住所や、祖母の誕生日や、兄の卒業式の日と同じように。あのころはまだそこまで堕落していなかった。まだ彼女の人生のなかに数字があった。

電話をかけることはできたが、たとえ出てくれたとしても話すことなどない。

ルーシーは電話ボックスを出た。ゆっくりと通りを歩いていく。あてはなかったが、ただ歩いた。クスリが切れたことを教える最初の波が襲ってきて、胃が締めつけられた。病院に行って手当を受け、禁断症状がひどくなる前に看護婦からメタドンをもらわなくてはいけない。グレイディ病院は十二ブロック進み、そこから曲がって三ブロックのところだ。脚はまだ痙攣(けいれん)していない。病院まで歩いていける。高校のトラックを走らされたときも、実際は罰とは感じていなかった。昔は走るのが好きだった。週末には兄のヘンリーとジョギングをするのが好きだった。ヘンリーはいつも先に音をあげた。ルーシーのハンドバッグにはヘンリーからの手紙が入っていた。先月、〈ユニオン貧者救済本部(ミッション)〉で受け取ったものだ。ジュースの機嫌がひどく悪いとき、娘たちはそこに逃げこんだ。

悪い知らせかもしれないと思うと、三日間封を切ることができなかった。父が死んだ。母がだれかと駆け落ちした。近頃では、だれもかれもが離婚する。違う? 崩壊した家庭。崩壊した子供たち。ルーシーはとっくの昔に崩壊しているのだから、封を切って手紙を読むくらいなんでもないはずだ。そうでしょう?

ヘンリーの読みにくい文字はあまりに見慣れたものだったので、まるで柔らかな手で頬を撫(な)でられるようだった。涙が浮かんだ。最後まで読み、もう一度読んだ。そしてもう一度。一枚だけの手紙。噂話(うわさばなし)や家族のことは書かれていなかった。ヘンリーはそういうタイプではないからだ。彼は几帳(きちょうめん)で、論理的で、芝居がかったところはまったくなかった。ロースクールで過ごす最後の年で、就職市場は厳しいと聞いているので仕事を探していると書かれていた。学生でなくなるのが寂しい、友人たちと離れるのが寂しい、そしてルーシーがいなくて寂しいと書かれていた。

ルーシーがいなくて寂しい。

この部分だけ四回読んだ。五回読んだ。数えられないくらい読んだ。ヘンリーはルーシーがいないことを寂しがっている。兄は妹がいないことを寂しがっている。

ルーシーもまた、自分がいなくなって寂しかった。

だがハンドバッグはさっき落としてしまった。いまごろはジュースが拾っているだろう。中身を歩道に空けて、我が物顔でなにもかも調べているに違いない。つまりヘンリーの手紙も、キッチンナイフもジュースの手に渡っているということだ。先週、自分にまだ血が流れていることを確かめるために使ってみたので、そのナイフの刃は脚の皮膚が切れるくらい鋭いことがわかっていた。

次の角を左に曲がった。振り返って月を見あげる。弧を描く縁が暗い空に穴をあけている。未完成の〈ピーチツリー・ホテル〉――世界でいちばん背が高いホテルだ――の骨組みが遠くに見えていた。いまはこの町全体が建設中だった。一年か二年後のダウンタウンには、何千もの新しいホテルの部屋ができあがっているだろう。景気は上向くに違いない。とりわけ街角では。

生きてそれを見られるとは思えなかった。

また転んだ。痛みが背筋を駆け抜ける。肉体に与えられたダメージが存在を主張していた。肋骨にひびが入っているに違いない。鼻骨が折れているのはわかっていた。胃の締めつけはひどくなるばかりだ。早くなんとかしなければ、禁断症状に陥ってしまう。

ルーシーはひたすら足を前に出し続けた。「お願い」グレイディ病院の神さまに祈った。「どうかあの人たちがメタドンをくれますように。どうか入院させてくれますように。どうか優しくしてくれますように。どうか――」

ルーシーは立ち止まった。いったいあたしはどうしたっていうの? ひと目見ただけであたしの症状に気づくだろうどこかのいやらしい看護婦に、どうして自分の運命を預けようとするの? あたしの居場所に戻らなくては。ジュースと仲直りしなくては。土下座して、許してくれと頼むの。情けをかけてと。クスリをちょうだいと。助けてと。

「こんばんは」

ヘンリーがそんなふうに声をかけてきたことなど一度もなかったにもかかわらず、兄のような気がしてルーシーはさっと振り返った。数十センチ離れたところにひとりの男が立っていた。白人。長身。ルーシーは思わず胸に手を当てた。心臓の鼓動が手のひらに伝わってくる。見も知らぬ男にうしろから忍び寄られたりしてはいけなかったのに。ルーシーはナイフが入っているハンドバッグに手を伸ばしかけたところで、なにもかも失ったことを思い出した。

「大丈夫かい、シスター?」男が訊いた。ルーシーが長らく見たことのないような、きちんとした格好をしている。明るい茶色の髪はスポーツ刈りで、もみあげも短い。夜遅いこんな時間なのに、髭も伸びていなかった。軍人だろうと見当をつけた。ベトナム帰りの男は多い。半年もすればこの男も、汚れた髪を三つ編みにし、女を殴りつけ、政府の悪口を言うような、ルーシーが知っているほかの退役軍人たちと同じになってしまうのだろうと思った。

ルーシーは力強い声を出そうとした。「ごめんね、ハンサムさん。今夜はもうおしまい」その声は背の高いビルが作り出す空間に反響した。ろれつが回っていないことに気づいて、たやすい獲物だと思われないようにルーシーは背筋を伸ばした。「店じまいなの」

「そういうつもりじゃないよ」男は一歩前に出た。その手のなかには本があった。聖書。

「まったく」ルーシーはつぶやいた。この手の男はどこにでもいる。モルモン教、エホバの証人、地元のカトリック教会の熱心な信者。「あたしは救いなんて必要ないから」

「シスター、言いたくはないが、きみは救いを必要としているように見えるけれどね」

「あたしはあなたの妹(シスター)じゃない。兄がいるけれど、あなたは兄じゃない」ルーシーは男に背を向けて歩きだした。いまはジュースのところに戻れない。これ以上殴られるわけにはいかなかった。病院に行って、落ち着かせるためにクスリを使わざるを得ないように騒ぎを起こすのだ。そうすればとりあえず今夜は乗りきれるだろう。

「彼は心配していると思うよ」

ルーシーは歩き続けた。

「きみのお兄さん? きっときみを心配している。おれにはわかる」

ルーシーは両手を握りしめたが、振り返ろうとはしなかった。足音がついてくる。足取りは速めなかった。速められなかった。腹部の痛みは激しく、ナイフで内臓を切り裂かれるようだ。病院でひと晩は過ごせるとしても、明日がある。そして次の日も、また次の日も。ジュースの庇護(ひご)のもとに戻る方法を考えなくてはならない。今夜は低調だった。キティでさえ、それほど稼いでいなかった。ジュースはなにより金を大切にしている。この宗教オタクは少なくとも十ドルくらいは持っているだろう。また殴られるだろうが、金を持っていけばジュースもいくらか手加減してくれるかもしれない。

「電話したい」ルーシーは慎重な足取りを崩さなかった。男が距離を置いてついてきているのがわかる。「兄さんに。迎えに来てくれるの。そう言っていた」嘘だったが、その声は力強かった。「お金がないの。電話できない」

「金が欲しいのなら、あげるよ」

ルーシーは立ち止まった。ゆっくりと振り返る。男は近くのオフィスビルのロビーから漏れる細い光の筋のなかに立っていた。ルーシーは長身で、靴を履いていなくても百七十五センチある。たいていの人間を見おろすことに慣れていたが、この男は優に百八十センチを超えていた。聖書を持つ手は大きい。肩幅は広い。脚は長いが、引き締まっているとは言えなかった。ルーシーは速く走ることができた。とりわけ、怯えているときには。男が財布を取り出したら、即座に奪い取って全速力で逃げればいい。

「あなたは海兵隊かなにか?」

「兵役は免除されている」男は一歩ルーシーに近づいた。「体が不自由でね」

男の体はどこも悪くないように見えた。おそらく息子が徴兵されないように父親が手を回したのだろう。ルーシーの父がヘンリーにしたように。「お金をちょうだい。そうしたら兄さんに電話するから」そう言ってから付け加えた。「お願い」

「兄さんはどこにいるんだ?」

「アセンズ」

「ギリシャ?」

ルーシーは噴き出した。「ジョージアよ。大学に行っているの。ロースクール。もうすぐ結婚するの。電話して、おめでとうって言いたい」ルーシーはさらに言った。「迎えに来てもらって、家に帰るの。家族のところに。あたしがいるべきところに」

男はさらに一歩近づいた。光が彼の顔を照らす。ごく普通の、標準的と言っていいような顔立ちだった。青い目。整った口元。筋の通った鼻。角ばった顎。「どうしてきみは大学に行かないんだ?」

ルーシーは首の裏側がぞくりとするのを感じた。どう説明すればいいだろう。どこかで男を怖がっているルーシーがいる。一方で、もう何年もこんな男と話をしたことはないと考えているルーシーもいた。彼は売春婦を見るような目でルーシーを見てはいなかった。なにかを要求してはいなかった。その目には脅威を感じさせるようなものはない。とはいえ、いまは夜中の二時で、白人たちがみな郊外の家に戻っていく六時にはほとんどの店がドアを閉めてしまう町の人気(ひとけ)のない通りに、男は立っている。

つまり、ふたりはどちらもここにいるべき人間ではなかった。

「シスター」男はさらに一歩ルーシーに近づいた。男の目に心配そうな表情を見て取って、ルーシーは驚いた。「おれを怖がらないでほしい。おれは神さまに導かれている」

ルーシーは言葉を見つけられずにいた。思いやりらしきものをたたえたまなざしを最後に向けられたのは、もう何年も前だ。「どうしてあたしが怖がっていると思うの?」

「きみはもう長いあいだ、怯えて生きてきたと思っているよ、ルーシー」

「あたしがどうやって生きていたかなんて――」言葉が途切れた。「どうしてあたしの名前を知っているの?」

男は戸惑っているようだ。「きみがそう言った」

「言ってない」

「きみの名前はルーシーだときみが言ったんだ。ほんの数分前に」男は見せつけるように聖書を持ちあげた。「誓ってもいい」

ルーシーの口のなかが不意にからからになった。名前は秘密にしていた。知らない人間に教えたことは一度もない。「いいえ、言ってない」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?