「人や社会との関係性」をつくるデザイン〜2020年度グッドデザイン賞 審査ユニット18(メディア・コンテンツ・パッケージ)審査の視点 レポート

グッドデザイン賞では、毎年その年の審査について各審査ユニットごとに担当審査委員からお話する「審査の視点レポート」を公開しています。グッドデザイン賞では今年、カテゴリーごとに20の審査ユニットに分かれて審査を行いました。審査の視点レポートでは、そのカテゴリーにおける受賞デザインの背景やストーリーを読み解きながら、各ユニットの「評価のポイント」や「今年の潮流」について担当審査委員にお話しいただきます。

本記事では、審査ユニット18(メディア・コンテンツ・パッケージ)の審査の視点のダイジェスト版をレポートします。

ダイジェストではない全部入りは、YouTubeで映像を公開していますので、よろしければこちらもどうぞご覧ください。

2020年度グッドデザイン賞審査の視点[Unit18 - メディア・コンテンツ・パッケージ]

担当審査委員(敬称略):

佐々木 康晴(ユニット18リーダー|クリエイティブディレクター|電通 第4CRプランニング局 局長・ECD)

鹿野 護(アートディレクター|宮城大学 教授 / WOW 顧問)

河瀬 大作(テレビ番組プロデューサー|NHKエンタープライズ 制作本部 エグゼクティブプロデューサー)

三澤 遥(デザイナー|日本デザインセンター 三澤デザイン研究室 室長)

人の行動を変えるデザイン

佐々木 まずグッドデザイン金賞に選ばれた「サウンドロゴ [緊急地震速報チャイム音]」についてお話します。日本に住んでいる方ならほぼ全員が聞いたことがあるであろう、あの音です。

単に「地震が起きたらすぐ安全な場所に避難しよう」ということを伝えるだけではなく、みんなに危険を知らせつつもパニックにならないように、冷静に行動させる音の設計に、半年以上も検証の時間をかけて作られています。単なる音のデザインではなく、人の行動を変えるデザインということかなと思っています。いろんな音や情報が溢れている中で、どんな人にもちゃんと聞こえて行動を促す、という設計がよくできています。このデジタル時代において、音デザインはますます重要になってくるということで、今回の金賞受賞となりました。

この音自体は2007年から使われ始め、それから随分時間は経っています。今、これが評価された理由として一番大きいのは、デジタルの時代に様々な情報が溢れる中で、画面やビジュアルから入る情報だけではなくて、改めて行動変容まで見越した音のデザインというのは大事だ、ということから今回の受賞に繋がりました。

いまどきのテクノロジーや流通網をうまく使った仕組み

佐々木 続いてグッドデザイン金賞を受賞したアメリカの「ショッピングプラットフォーム[LOOP]」です。日本での展開はこれからなので、まだあまり馴染みがないかもしれませんが、リユースのプラットフォームです。パッケージをリサイクルして環境に戻すのではなく、同じパッケージを使い続ける。買って使い終わったら戻して、またリフィルして返してもらう、という仕組みです。

これは1社でやるのはなかなか難しいのですが、複数の会社を束ねているので、いろんな会社のいろんな商品がネットで選べて買えて家に届いて、使い終わったらそのまま洗わずに箱に入れて返却できます。使う側の利便性も非常によく考えられた、いまどきのテクノロジーや流通網をうまく使った仕組みと言えます。

昔は、リターナブル瓶のようなリユースが当たり前でしたが、最近は使い捨ての方が便利だということであまりなくなっていました。それを改めて今の技術を使ってリユースに戻そうと、複数社巻き込んでやっている仕組みで、素晴らしいと思います。

パッケージ単体のデザインでみると、まだまだ洗練の余地があるのでは、という議論もありました。ただ、個々のパッケージのデザインというよりは、「すぐに誰でも簡単に戻せる」という全体的なリユースの仕組みや、洗いやすさや耐久性などまで考えたときに、これは素晴らしい、ということになりました。

鹿野 パッケージとしての美しさや見た目の良さというだけではなくて、社会的意義みたいなものは審査の視点として求められてきている時代なんだなと改めて感じています。美しいパッケージや手に取りたくなるパッケージがたくさんある中で、社会を変えていく力がこのLOOPにはあったからこそ、上位に上がったんだなと思いました。審査する側としては、そこはすごく難しい判断だったなと感じました。

佐々木 そうですね、カテゴリーを超えた全体の価値があったと思います。でもぼくらのカテゴリーでは、一つひとつのパッケージの強さも見なくちゃいけない。悩んだところではありました。

ラベルレス商品の中でも特筆すべき造形的美しさ

三澤 グッドデザイン・ベスト100を受賞した「清涼飲料水 [い・ろ・は・す 天然水 ラベルレス]」です。ラベルレス、つまりラベルが取れたときのデザインということで、どう評価するかということを審査委員みんなで考えました。大手飲料メーカーの一つである日本コカ・コーラ社が、資源の問題に果敢に取り組んだというところで、まず評価されたと思います。ラベルレスの商品は、世の中にもたくさん出始めていると思うのですが、その中でも水のかたまりのような造形的な美しさということも、ちゃんと丁寧に作り上げているパッケージだと思います。

今後の拡張可能性に対する期待値

三澤 こちらの「インタラクティブミュージアム [8Kで文化財 ふれる・まわせる名茶碗]」もグッドデザイン・ベスト100に選ばれました。個人的には「私の選んだ一品」にも選ばせていただきました。最初、資料だけ見るとわからなかったのですが、体験してみるとこれは初めての感覚で、使ってみると、新しい可能性をすごく秘めていることに驚きました。今、現状あるのものだけでの評価ではなく、ここからさらに拡張していくだろうなという可能性に対して評価が集まったと思っています。

河瀬 触ってみたときに、触ってるものと見えてるものが完全にシンクロしていて、ちょっとびっくりするくらいの体験でした。これからの時代、リアルには体験できなくても疑似体験のレベルがここまで上がっていくんだなという、一つのベンチマークになるようなものだと思います。

鹿野 すごく興味深いなと思ったのが、家電メーカーであるシャープが手掛けている事業だという点です。製品としてのモニターやディスプレイの美しさをアピールするために、美しい映像を流すということは多いですが、美しい高精細なモニターを活かすためにこういう体験をプラスしていく、ということは新しい試みだと思いますし、しかもそれを自社内でデザインしてリリースしたという点がすごく面白いなあと思いました。家電メーカーやAVメーカーがこれからやっていくべき方向性というのが、みてとれたかなと思いました。

体験付きのパッケージ提案

佐々木 このユニットからの評価が高かったものとして「化粧品パッケージ [バウム]」を挙げたいと思います。写真だけ見ると普通のパッケージに見えますが、1つずつが木とガラスの組み合わせになっています。木の部分は家具を作る際に出た廃材をベースに作ってあります。一つ一つ味があって、違うんですよね。いろんなプロダクトが溢れる中で、ユーザーに「自分のもの」と思ってもらい、愛着を感じてもらうというのはなかなか難しいのですが、これは一つ一つ違う見た目・質感をパッケージにしたことで価値を作っています。

昨今「AIでたくさんラベルを作って、あなたにぴったりです」という商品やサービスはたくさんあるのですが、そうではなくて、自然の持ち味で自分のものだなと思わせるというのはすごくよくできていると思います。

加えて、廃材となった木を使うことで、自分がそれを買うとなにか世の中のいいことに少し参加した気分になれるというところまでよく設計されています。体験つきのパッケージ提案という気がしますね。

鹿野 ものとしてもすごく美しいですよね。木とガラスの質感のコントラストや、家に置きたくなるようなパッケージデザインの一つの王道の部分があって、しっかり目的を果たしていると思いました。

三澤 まずそこで手にとった瞬間にいいなと思いました。触ったときに、化粧品パッケージにありがちな冷たいひんやりした感じではなくて、木のぬくもりが人間の体温にそのまま浸透するようなやさしさがありました。一つひとつオンリーワンというか、自然物だからこそどうしても違ってしまうところがむしろ魅力になっている。リフィルしながら使い続けることで、時間をかけて自分だけの手に馴染むものにしていけるところもよくできています。

河瀬 いろんな意味でプロダクトとして一貫していると思いました。哲学がちゃんとあって、ものを大事に長くサステナブルに使う、ということがすごく体現されている。なによりガラスの部分と木材の部分のなじみがすごく上手に作ってあって、持ちやすさなどいろんなことが考えてあるんだなと思いました。

コミュニケーション・ツールになった「いつものお菓子」

佐々木 次に「チョコレート菓子 [ギフトポッキー]」です。みなさんお馴染みのポッキーのスペシャル・パッケージなんですが、おもしろいなと思ったのは、単に味違い・形違いではなく、ギフト用のポッキーとして、コミュニケーションツールとして販売しているんです。いろいろ色の違うパッケージをモザイクのように並べることで、ハート型やクリスマスツリーの形にしたり、「ご出産おめでとう」を表現できるようなセットなどがあり、コミュニケーションツールとして届けるというところが設計されています。普段食べているなにげないお菓子ではなく、人と繋がり合ったりお話したり笑い合ったりするために作られているというところが面白いなと思いました。お菓子がコミュニケーションツールになった、というところが僕は面白いなと思いました。

鹿野 ギフト用だからできる、一つのアート的・作品的なおもしろさがあって、見ていて楽しいですよね。ポップアートのような表現ができることで、ポッキーとの新しい出会い・再会が演出されています。伝統的に長く続いてきている商品に新鮮な気持ちで出会えるというデザインになっていたと思いました。

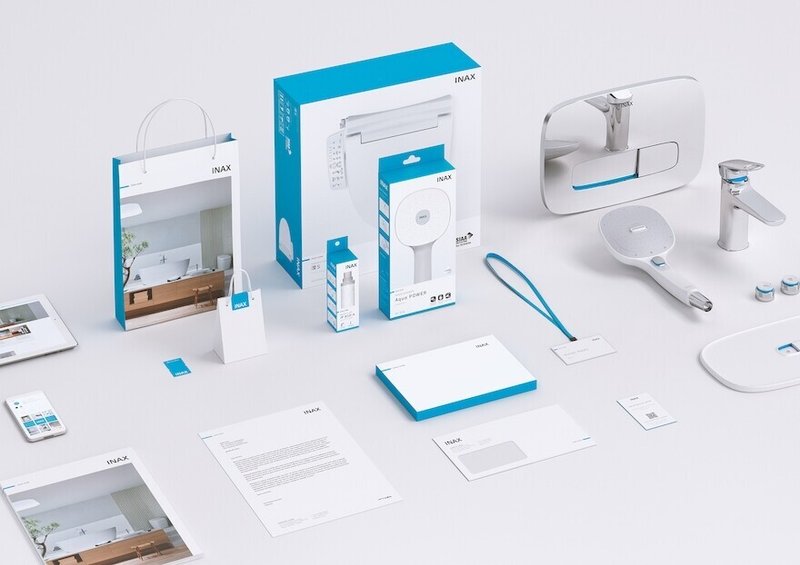

ブランドの哲学やポリシーを体現する統一デザイン

鹿野 続いて「ブランドデザイン [INAX Brand Design]」です。これは水栓から水を出すときに水色の色が出てきたり、スイッチのところに統一的なカラーが使われていて、プロダクトに用いられているデザインと、パッケージ・デザインが共通していて、統一感のあるトータル・デザインになっています。多岐にわたる商品や製品のデザイン・トーンを横断的にすべて統一しているというところが、本当に素晴らしいなと感じました。企業として、この色にかけているポリシーや哲学は、製品のみならずパッケージにもすべて共通されていて、こういう一貫性というのはなかなか他にはないと思いました。

佐々木 VI的な話で言うと、どうしてもロゴだけとかパッケージだけのデザインになりがちなのですが、これはトータルで最後にその商品を使う体験まで繋がっていて素晴らしいなと思いました。

三澤 ブランディングをやるときは、プロダクトやインテリア、空間などに加え、紙のパッケージのようなグラフィックもあったり、デザインすべき要素は多岐にわたります。そうすると要素ごとにデザインの職能が違うので、この作品でも、おそらくチームとしてすごい人数が関わられて作ったんだろうなと想像できます。そのストーリーが見えたときに、かなりのエネルギーをここに集約して作っていることが感じられて、そこが自分には響いてきたかなと思います。

河瀬 ここまで徹底してやろうとすると相当大変だと思うんですよね。企業の本気度というか、強い意志がないと、これはできないと思うんですよ。そういうことを伝統がある企業がやる、ということの意味は、すごくあるなと思いました。

勇気と信念を持った「批評性」というデザイン

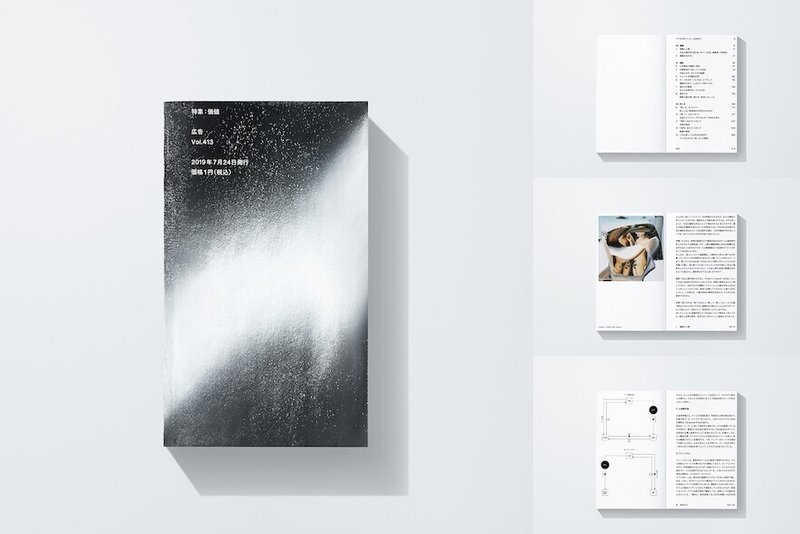

河瀬 次の紹介するのは「雑誌 [広告 Vol.414 特集:著作]」です。デザインにはいろんな役割があって、その中の一つに「批評性」というのがあると思います。「世に何かを問う」ということはすごく強い行為なのですが、それをこの「広告」という長く続いてきた雑誌媒体を使って、ものすごく大胆な批評を展開した、ということがすごいなと思いました。これをやるにはたぶん本当に大変だったと思います。それをやるだけの情熱と、世に問うたことの大きさみたいなところに、ぼくはすごく勇気を感じました。ものがなかなか言いにくい時代という背景がある中で、非常に勇気を持って、従来の枠組みを超えて、なにかもっと大きなものを問いかけているような気がしたので、推しました。

河瀬 これを単発でやるのもすごく大変だったと思うんですけど、「雑誌 [広告 Vol.413 特集:価値]」ではまた別のすごい特集を送り出してきました。連続で繰り出してくるというのが、本当によくやったなと思うし、それだけ話題になったということだと思います。僕は普段テレビ番組を作っている自分の立場からみても、枠組みを超えたところでなにかをするには、本当に強い信念がないと、やり遂げることは難しいと感じているので、その芯の強さが受賞につながったんだと思います。

佐々木 パッと見ると、広告業界の中で話題作りのためにしているようにも見えるんですが、実際はもっと深くまで考えてあると感じます。このインターネットの時代、いくらでもコピーできたり、ニセの情報が流通したりという中で、情報の価値とはなにか?情報を複製するってどういう意味なんだろう?作った人はどう思うんだろうか?みたいなことも含めて、実はいろんな投げかけが行われています。それを、広告に携わる人たちが持ついろんな手法を使って、デザインを変えたり、流通も交渉してがんばって本屋さんに1円の本を置いてもらったり、総合的に頑張っていて、おもしろい試みだなと思いました。

自分でしゃべりたくなる仕掛けのある活動

佐々木 次は「Design-DESIGN MUSEUMプロジェクト」です。これはデザイン・ミュージアムを作ろうという活動でして、僕自身は活動全体として素敵だなと思っています。こういうプロジェクトは往々にして、専門家だけで話し合って、知らないうちにミュージアムが作られて、となりがちです。このプロジェクトでは、テレビ番組があったり、誰でも参加できるトーク・セッションがあったりして、誰もがわかりやすい情報が提示されていたり、みんなが自分でしゃべりたくなる仕掛けがあって、活動がわかりやすく目に見える形になるのがいいなと感じました。見えないところでの活動ではなく、みんなにわかりやすい活動になる、というところが素敵だなと思います。

三澤 私はテレビ番組のほうに出演させていただいたのですが、自分がある意味巻き取られていく感じがしました。活動自体はもとから知っていて、すごくおもしろいなと思っていたんですが、急にお声をかけていただいて、「あなたにとってどうですか?」と投げかけられて、急に自分事として考え始めました。いろんな人が関わっていくことで、答えが一つではなくてどんどん膨れ上がっていくわけですが、一つに集約していくわけではないところが面白いんだなと思いました。関わった人数が多いだけ、それができたときに、みんなが自分のことのように祝えるのかなと思いました。そういう仕事の進め方やプロジェクトの歩み方はなかなか見たことはないので、今回関われたことはとても光栄でした。

「関係性を作る装置」としてのコミュニケーション

佐々木 僕の個人的な感じではあるのですが、今、いろんなものが現れては消えて使い捨てられるような世の中で、ブランドや企業がユーザーやお客さんとどういう関係を持ちたいのか、自分ごと化してもらって一緒になにかを進めるというような、「関係性を作る装置」みたいなことになっているなと思いました。以前は「目立つ」「わかりやすい」「使いやすい」みたいなことで評価されていたのが、今は、その関係性を作るためのパッケージや体験になってるのかなと、いう気がします。

鹿野 パッケージは、企業と消費者を隔てるなにか一つの膜のようなものではなくて、お互いが一緒に社会を営んでいくためのきっかけづくりになっている、と今回の審査ではすごく感じました。たとえば、「できました、はい、みてください」ではなくて、一緒に作っていきましょうとか、一緒に参加してみませんがみたいなきっかけを作っていくブランディングみたいなものがすごく機能し始めているのかなと思いました。

河瀬 今年、コロナ禍が期せずして起きたわけですが、おそらくその前から、SNSなどを通じて人と人とのつながりを獲得しようという動きがありました。今年は直接つながるコミュニケーションのエントリーがすごく多かった気がします。たとえば、福島のカレーの取り組み(「あなたを家で独りにさせないカレー屋 [with curry(ウィズ カレー)]」)もありましたよね。カレーをただ売るだけじゃなくて、それがコミュニティになっていて、配信を同時にすることによって、同じ時間にカレーを食べるという行為をつくるとか。コロナ禍によって分断が強くなった分、より強固なコミュニティを作るとか、分断されていた人たちを繋いでいくみたいなことを求める気持ちも強くなってるのかなという気はします。

鹿野 たとえばこのカレーの例では、作った人とおうちに帰った人とSNSで一緒に食べるの楽しいよね、というその楽しさまでがパッケージになっていて、今までと違う感覚のものが出てきているなというふうに思いました。

河瀬 これを使ったあとの行動というか、そこまで一つのサービスというか、そういう商品にとどまらない、そこまでがデザインなんだな、デザインの広がりなんだな、ということを感じるものがたくさんありましたね。

佐々木 従来、デザイナーの仕事は見た目のパッケージや触り心地など、どうしてもそこで止まることが多かったのですが、道具が増えて、デジタルツールやソーシャルメディアが隆盛になったことで、その先まで設計できるようになりました。買ったあとに、どうやってそれをみんなで共有するか。スマホを使って、とか、ソーシャルメディアを使って、とか、一緒にカレーを食べるという体験まで作ったり。

一人ひとりの小さな物語を大事にするデザイン

河瀬 大きい物語じゃなくて、小さい物語みたいなものが、今の時代は必要とされてるのかなという気がします。「自分ごと」という話がありましたけど、「これを使う自分は一体どんな自分なんだろう」とユーザーに考えてもらうことが、提供する側にも問われている。個別の物語、小さい物語がたくさん生み出せるもの、みたいなものが一つのキーワードだった気もします。

佐々木 それは非常に共感します。グッドデザイン賞全体の様々な受賞作を見ていると、社会貢献や環境問題など、いろんな課題・大きな課題に立ち向かうものが最近増えています。もちろんそれもすごく大事なんですが、とはいえ、なかなか大変なこの時期に、一人ひとりの気持ちの小さな問題に寄り添って、小さなストーリーを作ってあげることも、すごく大事だなと思っています。

河瀬 「自分はどういうふうに生きていったらいいんだろう」ということをいろんな人が悩んでいる時代だと思うので、そういう意味では小さな物語を大事にすることは、ヒントを与えてくれる面もあるのかなと思います。そういうヒントだったり、喜びだったり、わくわくするなにかを介して繋がっていく。今回の受賞された作品を見ていて、そう感じました。

「世の中の必然」の中でデザインが評価される時代に

河瀬 今、SDGsは2030年に達成しなければいけないという大きな社会背景の中で、企業として社会にどう向き合っているのかというのは、やっぱりその商品やサービスに現れてくると思います。必ずしも社会解決型でなくてもいいのですが、そこにちゃんと思想や哲学が入ってるのかどうか、というのはもう無視できない時代ではないでしょうか。最近の受賞傾向を見ていると、社会解決型を多く評価しているように見えます。そういう世の中の必然の中でデザインが評価される、ということだと思うのですが、皆さんいかがでしたか?

鹿野 例年、審査の過程で悩むのですが、華美なものや過剰なパッケージというのは、それは「モノ」としてみたときに完成度が高かったりするのですが、やっぱりどうしても心の中で「これはやりすぎてるよな」「ここまで必要なのかな」と思うことはあります。応募の背景や商品の文脈を見ても、ここまではいらないんじゃないか?というときに、どうしても評価しにくくなってしまう、というのはあると思います。

佐々木 華美なものや過剰なものも、ストーリーや物語の一部になっているなら、それはいいかなと思います。ストーリーの大事な部分が伝わらずに、単に華美だったり派手なものというのは、なかなかユーザーが受け入れられない、そういう状況ですよね、今は。

かつては、いかに目立つかとか、いかに他と違うのか、で勝負していたのですが、今はどの商品も同じような性能を持ち、似たようなものが多数ある中で、一瞬でわかる機能の違いや中身の違いだけでは勝負できない。そうすると、その奥にあるビジョンや、なぜそれを作っているのか、なんのためにそれを提供するのか、という裏側部分まで伝える必要が出てきています。というときのパッケージってどうなの?コンテンツってどうなの?ブランディングってどうなの?という時代ですよね。美しいのは大前提だし、すてきな機能があるのも大前提なんですけど、ちゃんとその裏側まで見えるかどうかというところが問われているのかなとは思いますね。

変わるパッケージの役割

鹿野 消費者が商品を購入するチャンネルが増えています。店頭で買うだけではなくて、消費者がインターネットで自分で調べて必要なものを必要なだけ購入することも多いのですが、そうなるとパッケージの役割も変わってきます。お店の店頭で差別化して目立つ必要はなくなり、パッケージは商品が持っている機能を適切に消費者に届けるための、ひとつの手段になっているのではないでしょうか。消費者の買い方も変わってきているというところもすごく大きいんじゃないかなと思います。

河瀬 ユーザーも、環境問題など、いろんなことを日々考えざるを得ない時代です。このままいくと大変なことになるんじゃないかと言われている中で、社会を今後よりよくするために「自分にはなにができるんだろう」ということが消費者の行動原理の根底にもあります。そこの姿勢はすごく問われる時代になったんだなという気がします。

対話を生むコンテンツとしての広告

佐々木 最後に少し広告の受賞作品「広告キャンペーン [PANTENE #HairWeGo #この髪どうしてダメですか]」についてお話します。少し背景を説明しますと、これはパンテーンのブランディング広告なんですね。従来、広告というのは「その商品をぜひ使ってほしい」というところが最終的な目標なのですが、この広告がおもしろいのは、問いかけが入っているところなんです。さきほど「世の中に今どういう風が吹いていて、みんなが何を課題として考えているのか」を見極める必要がある、という話がありました。この広告では「この髪どうしてだめですか」という高校生たちの生の声のようなキャッチフレーズで投げかける。それによって対話が起きたんですね。

ソーシャルメディアで「たしかにこの校則意味ないよ」とか、「個性が大事と言ってるのに、どうしてそんなルールがあるんだろう」などといった会話が始まりました。高校生同士の会話もあったし、先生と生徒たちの会話もあり、そこから誘発されていくつかの教育委員会が、たしかにこの校則は古いままなので見直しましょう、というような動きもありました。これは従来の「広告」ではあるのですが、対話を生むコンテンツというか、投げかけがすごくうまく設計されていました。そこが良かったなと思っています。

河瀬 何年か前から「共感経済」という言葉が聞かれるようになりました。「そうそう!そうなんだよね!」という共感が得られないものは、これからは難しいのかもしれないなという気がします。僕は普段テレビ番組を作っていますが、テレビも共感がものすごく大事になってきている気がします。視聴者に共感回路を開いてもらえないと見てもらえない。おそらく商品も同じで、共感をきっかけにコミュニケーションが生まれていくということが必要なんだと思います。

鹿野 最近の広告は、いろんなものを意識して萎縮しているというか、表現が画一的というか、目立つものが少なくなってきている中で、このような問いかけをしていくというのは、ある意味で原点回帰なのかもしれませんね。1990年代にベネトンがやっていたような、社会的メッセージを出すことで企業の持っている信念や哲学を表現していくということが、この時代に少しまた生まれてきたていうところを感じますね。

佐々木 ちょっと前のブランディングや広告というと、なるべく効率よく、コストをかけずに世界中に広まってほしいという意味で、話題のものをネットに投げこむ・バズらせる、みたいなことが多かったですが、今はそうではないなと感じます。この「パンテーン」の広告がまさにそうなんですが、言いたかったけど言えなかった小さな声を拾ってあげる、その力をブランドが助けてあげるというのが今のやり方なんだろうなと思いました。

最後にまとめ・今年の審査を振り返って

河瀬 今年は、やっぱりコロナ禍というすごく大きな社会背景の中で、僕らもいくつかの審査をオンラインでやることを余儀なくされました。今まで以上に、デザインの持っている「強度」が問われた年だったような気がします。今年も審査に携わって、大きな社会背景の中でデザインのもつ役割というのは変化していくのだということと、本質的なものを実装しているということは、どんな状況になっても強く輝くものなんだな、ということを改めて感じました。

三澤 すごく便利なものとか、わかりやすくこれから役に立つであろうというものだけではなくて、「これがあると世の中がちょっと明るくなるんじゃないか」とか「未来を考えたときにワクワクできる」とか、デザインはそういう力もすごく大事なんだなと感じました。即効的に機能するものだけではなくて、人と人とをつなげて交わったときに幸せが見えてくることなど、デザインにはそういうパワーがあります。そこをちゃんと見極めて、これからも選んでいきたいなと思います。

鹿野 コロナ禍においての審査で、「新しい生活様式」という言葉が今年はとても印象的でした。日常と非日常ということを考えたときに、日常の中に非日常を、どうやってインストールしていくのか、というところが、もしかしたらこれからのメディアやパッケージに求められてくるのかな、と思いました。大規模にどーんとやるのではなく、分散化して個々の人たちに届けていくというやり方が受け入れられやすい状況が生まれてきているのかなと思います。もしかすると、日常の生活を少しづつ楽しく非日常化していくというところにデザインが力を果たしていくのかな、というふうな印象を持ちました。

佐々木 まずひとつは、コンテンツやパッケージ、ブランディングという分野は、比較的短期的に人の気持ちに寄り添って、短く消費されて消えていく分、今、みんながどんな不安を持っているのか、どんな課題を持っているのか、を知らないと作れないカテゴリーです。これは、すごくおもしろくて大事なところだなと思います。ちょっとした「ほっとする」「わくわくする」「どきどきする」というところも忘れずにやらなければならない大事な部門だなと審査をしていて思いました。

もう一ついうと、コロナ禍という難しい状況下で、派手なパッケージやお祭りなど、華美なものや本質ではないものに構っている余裕がなくなって、とにかく大事なものだけほしい、という風潮になっています。だからこそ作る側としても、見た目だけではなくて、裏側にある大事なビジョンやストーリーが伝わるように作らなければならない、というところも改めて気が引き締まる思いがしました。

↓ こちらもどうぞ

2020年度グッドデザイン賞 ユニット18 - メディア・コンテンツ・パッケージ 審査講評