わたしにも 〇〇の秋 来たれども 〇〇のなか 入るものなし

○○の秋、という言い回しが毎年使われるのだけれど

バイク乗りのわたしはずっと「ツーリングの秋」だと思っていたのである。

しかし、ある時、事情があってバイクを手放したのであった。

そのわたしから

ツーリングを取っ払ったらどないなってしまうのか。

別にどないもならないのであって、ただ時間がすぎるのである。

ああ無常(それは字が違う)。何を言うておるのだね、相変わらず。

つまらぬことを頭にうかべつつ本棚の背表紙を何となく眺め、古今和歌集(笠間書店版と岩波文庫版)を出してきてやはり何となく中身を眺めるのであった。

この文章は「読書の秋ですよ」という読み手への意識付けなのかというと

まったくそんなことはなくて、上述のとおり、ぼやぼやと眺めるだけであって、読み手に何ら働きかけをしないのであった。

「眺め書の秋」

・・・なんやねんそれ。

古今和歌集の仮名序をぼやぼや眺めて昔の日本人はこういう感性をもっていたのか、と感心するわたしはお酒を飲みながら和歌集に目を落としていたのでした(よだれは落としてません)

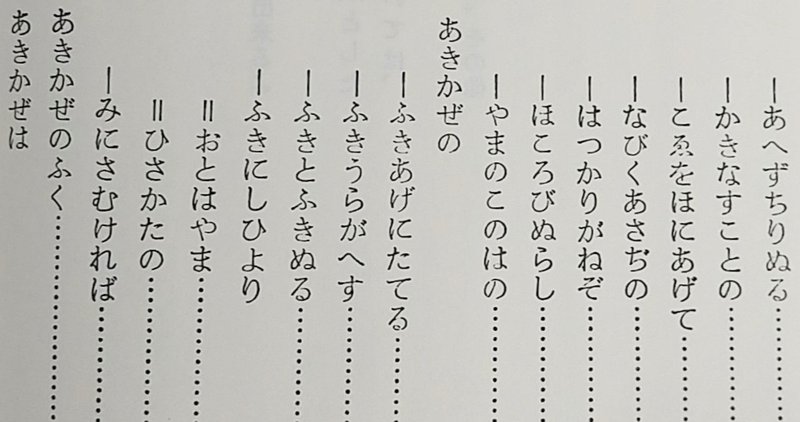

仮名序(漢字は岩波文庫版に従いましたのです)

和歌(やまとうた)は

人の心を種として

万(よろづ)の言の葉とぞなれりける

世の中にある人

事(こと)・業(わざ)しげきものなれば

心に思ふ事を

見るもの聞くものにつけて

言ひいだせるなり

花に鳴く鶯

水に住むかはづの声を聞けば

生きとし生けるもの

いづれか歌をよまざりける

力をも入れずして天地(あめつち)を動かし

目に見えぬ鬼神(おにかみ)をもあはれと思はせ

男女(をとこをむな)の仲をも和らげ

猛き武士(もののふ)の心をもなぐさむるは

歌なり

(まだまだつづくよ)

現代の人にはなかなか言えない気がする。

やまとうた。和歌(わか)。これは人の心がうごくことをきっかけとしてその心のうごきの一端がさまざまな言の葉としておのずと出てくるのである。

この文章は「正直な気持ちの告白は、和歌によってこそ為されるのだ」と解釈することもできて、そうすると橋本治が源氏物語について語っていた「身分を超えた本当の会話は、和歌によってのみ行われる」ということも納得できる。

源氏物語において

三十一文字の歌のやり取りは、地の文と違って、身分に厳密な線引きをするための敬語を使っていないことからも和歌のやりとりが登場人物の正直な気持ちのやりとりであると理解すると、文章の組みたて方が少し見えてくる気がする。

人というものは日々いろいろな物事に接しているのだからそれによって心がうごくのであって、その心のうごきを目に見えるものや耳に聞こえるものに託し言葉というかたちにして言いあらわすのだ。

生きとし生けるもの、歌を詠まないものはいない、と言い切ったこの文章を私はとても気にいっている。

自分の耳に聞こえてくる音、鳴き声は、歌なのだ。和歌なのだ。それはそれぞれの生き物の心がうごいたからその心の動きが思わず口をついて出てくるのだ。それぞれの生き物の「ことのは」なのだ。それが私に耳に聞こえてくるのだ。

そういう歌がどれほどの力を持っているものかといえば、力を入れることなく天地を動かし、目には見えない死者の霊魂や神々の心を動かし、男女の仲を取りもち猛々しい武人の心に安らぎを与える、ってなもんでありますよ、と。

これだけでも

当時の人たちは

こと(「事」ではなく「言」)には

特別な力があると考えていたのだな、と

想像することができるのでありました。