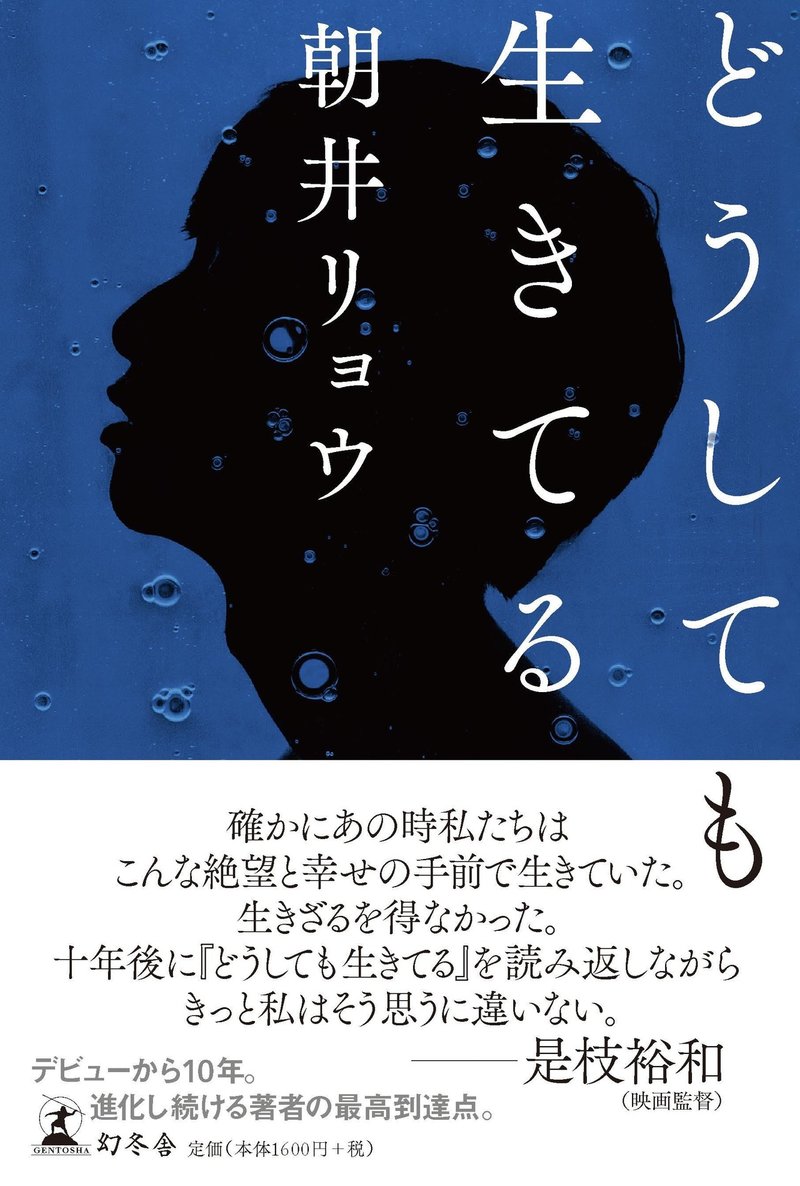

どうしても生きてる|健やかな論理 2|朝井リョウ

ゆーじ@田舎移住&仮想通貨ブログ @YUJIYUJIYUJI 2月18日

スポンサーしてもらってるモリケンさん(@ken_mori_beyond)から教えてもらったゲームアプリ、記事書きの気分転換にと始めたんだけどやばい……タスクいっぱいあるのにやっちゃう……ポケモンGO以来のドハマりの予感……もう少し遊びこんでから攻略ブログでも書こっかな(仕事しろ)

21日午後4時40分ごろ、○○市××の市道で、△△県○○市の自営業男性(32)が運転する乗用車が道路左側のコンクリート壁に衝突、男性は頭などを強く打って死亡した。近隣の店舗が設置していた防犯カメラの映像によると、車はある地点から突然スピードを上げており、衝突時には時速80キロほどに達していたという。○○署は自殺の可能性も含め、事故原因を調べてい

「顔」

母の声が、私の両目とスマホ画面の間に滑り込んできたようだった。「そんな怖い顔で何見とんの」テーブルを挟んだ向かいの椅子に腰を下ろすと、母はさらに小さくなったように見える掌でぱたぱたと自らを扇いだ。

「夜でもちょっと歩いただけで汗かくなあ」

私は「そうやね」と頷きながら、スマホのホームボタンを押して写真フォルダを画面から消す。母の姿を視界に捉えた途端、自分自身から地元の空気が漏れ始めたことを感じる。

「今日は飲まんとこうと思っとったけど、汗かいたしビールにしちゃお」

「オッケー」

私はスマホを鞄にしまうと、母の分の水とおしぼりを持ってきてくれた店員に「オーダーお願いします」と声をかける。平日ならば予約していなくても入れるこのイタリアンは、テーブルとテーブルの間隔が近すぎず、料理もそれなりにおいしいので重宝している。

「いっつも思うけど、あんたが連れてってくれる店はたっかいなあ。ビール一杯でこんなすんの」

もともと貧乏性の母が東京の物価の高さにより反応するようになったのは、弟の孝浩(たかひろ)に子どもが生まれてからだ。高校を出てそのまま地元で就職した孝浩は、父と同じく車関係の仕事をしている。孝浩の妻は高校の同級生で、専門学校を出て美容師として働き始めたところで妊娠が発覚した。慌てて籍を入れたため式は挙げていないし、私自身年末年始や盆に帰省しなくなって随分経つため、義理の妹にはまだ一度しか会ったことがない。何より、自分より十歳も年下の孝浩がすでに二歳の子どもの父親であることが、未だにピンと来ない。

「その分お給料もそれなりにもらえてるわけだから、気にしないで」

東海地方の中でも車関係の仕事ならば特に困らないと言われている地元で育った孝浩は、小さなころから当然のようにミニカーで遊び、鉄道を好きになり、自動車整備士になった。その間に、高校の同級生の中でもかわいい部類の女子と付き合い、地元の人間ならば誰もが知っているラブホテルで童貞を捨て、若いうちに子どもを作り、結婚した。

孝浩はきっと、恭平と気が合う。もし昨日のドラマを一緒に観ていたら、恭平と同じような推理をして、頷き合うだろう。

「うわ」

フードメニュー越しに、母がまた声を漏らした。いつのまにか、テーブルにはビールの入ったグラスが二つ、置かれている。

「一番高い肉、四千円もするん? 月謝と変わらんやん」

「月謝?」

申し訳程度に乾杯をして、私はビールを一口飲む。苦味のある炭酸の塊が、それまで閉じていた器官をぐいぐい押し拡げるように進んでいく感覚は、入り口が小さなちくわにキュウリを差し込むときに似ているような気がする。

前の夫がよく台所で作っていた、シンプルだけどおいしいつまみ。

「陽菜(はるな)にピアノ習わせたいんやて。その月謝だけ出してくれんかって孝浩から頼まれとるんやけど、ピアノ持っとんのって聞いたら、それは来月の陽菜の誕生日プレゼントで買ってほしいって。ほんと親に甘えるんだけはどんどん上手なって」

孝浩の娘の名前が陽菜に決まった、と母からラインが届いたとき、私は、やけに見覚えのある字面だな、と思った。なんとなく検索してみると、〝陽菜〟はここ数年、女の子の名前の人気ランキングで上位三つに選ばれ続けているものだった。

男に生まれて自動車整備士になった父を持つ娘。人気ランキング上位の名前を付けられピアノを習うことになる女の子。

不倫もなく、暴力もなく、これといった理由もなく離婚した私。

「今年もお盆、帰ってきたりせんの?」

「うん、多分難しいと思う」

まとまった休みは取れないだろうし、と、スムーズに噓を吐つく自分に今さら驚いたりはしない。本当は、お盆も年末年始もきちんと休みが取れる。むしろ休暇をきちんと消化しないと、上長に注意されるくらいだ。

「孝浩も全然休めんみたいやし、そんでお給料も上がらんし……どうにかならんもんかねえ」

母はそう言うと、「まあその分陽菜の面倒見れるんは楽しいんやけどね」頰を赤らめてほほ笑んだ。

今勤めている会社は、間違いなくホワイト企業と言える。

福利厚生のことを考えると、もし自分が子どもを産んだとして、母にべったり助けてもらわなければならないような事態には陥らないだろう。給与にも勤務体系にも文句はないし、偏見に満ちた嫌味を言ってくるような人もいない。月謝の四千円に対して、そんなものか、と思える程度に貯蓄はある。今の自分は、生きていくことに不自由がない。

だからこそ感じられる、世界からの疎外感は何なのだろう。

「ピアノの月謝って四千円とかなんだね」

「そうそう、個人教室やから安いみたいやけど、週に一回一時間家んなかで子どもにピアノ弾かせるだけでそんだけお金取れるんやから、いい商売やんねえ」

前菜の盛り合わせと、パスタとピザをそれぞれ頼む。母は結局、メインは肉でなく魚を選んだ。一杯目のビールがそろそろなくなりそうなので、次は白ワインかな、とぼんやり考える。

それだけで、二人合わせて八千円くらいだろうか。陽菜のピアノ、二か月分。

「電子ピアノって結構大きいんやね。孝浩の家にそんなん置く余裕あるんかと思うわ」

早速ピアノのサイズなどは調べたらしい母が、まんざらでもなさそうに言う。

「孝浩、次は男の子が欲しいとか気の早いこと言っとって、仲ええのはいいことやけどお金のこととかちょっとは冷静にいろいろ考えてくれんと」

そこまで話したところで、母は何かを思い出したように口をつぐんだ。私は、気にせず話してくれればいいのに、と思う。私から差し出せる話題なんて何もないのだから。

母は、学生時代は周囲に合わせてちょっと悪ぶってみたりもしていた孝浩が、今では家族に尽くしている様子が嬉しくてたまらないみたいだ。その喜びはどうしたって隠せないのだから、思う存分喋ればいい。私のことなんて気にせず、話したいことを話せばいい。

母が無言で、ビールを口に運ぶ。

母がこうして定期的に東京に出てくるようになったのは、私が前の夫と離婚してからだ。

「おいしい」

夏野菜がふんだんに使われた前菜を口に運びながら、母が言う。「お待たせいたしました」若い店員が、無駄のない動きでパスタをテーブルに置く。底の浅い皿に入っている、決して満腹にはならない量の炭水化物。それで千二百円。

お金はある。時間もある。

「あんたはどう? 元気にしとる?」

だけど、こうして親が新幹線に乗っては定期的に会いに来るくらい、人生を心配されている。

前の夫に離婚を告げられたのは、結婚して三年目、三十二歳のときだった。

彼も私も、他の誰かに恋愛感情を抱いたりはしていなかった。お互いに、暴力を振るうことも、借金などの隠し事もなく、セックスもきちんとあった。子どもはいなかった。私自身、自分が子どもが欲しいのかどうかよくわかっておらず、だけど年齢的なことを考えるとそろそろ人生の全体像を見据えたほうがいいのだろうなとは思っていた。子どもについてそもそも欲しいのか欲しくないのかを話し合い始めたころ、離婚を提案された。

週末をそれぞれ別々に過ごした日曜の夜だった。どちらも土日休みの仕事だったけれど、特別な用事がなければ一緒に出かけたりすることはなかった。それぞれ友人と会うこともあったけれど、ふたりとも、主に一人で過ごしていた。それがふたりにとっては自然なことだった。観たい映画や読みたい本、行きたい舞台や食べたいもの。自分のリズムでひとつずつ消化していくには、東京という街はじゅうぶんに複雑な造りをしていた。

「僕は自分を変えられないし、君もそうだと思う」

話し合いの中でどんな言葉が交わされたのかはもうよく覚えてはいないけれど、彼の言葉で最も覚えているのはその一文だ。私は離婚の話をしながら、やっぱりこの人は私と似ているな、と思った。だから一緒になったんだった、と。

家賃や光熱費は半分ずつ負担していたが、財布は別々だったし、それぞれ新卒で入社した、支社やグループ会社も含めれば従業員の数が数千人にも上るような企業に勤め続けていたので、金銭面で揉めるようなことはなかった。子どももおらず、親の介護もまだ始まっておらず、食事も特に平日はそれぞれ外で済ませることも多かったため、生活をするうえでどちらかが欠けると何かが成り立たなくなってしまう、というものはひとつもなかった。

あるとすれば心だった。

だけど結局、それも大丈夫だった。大丈夫だな、と思ったとき、私は、彼がいなくなっても心を含めた自分のすべてが成立し続けることを、ずいぶん前から知っていたような気もした。

両親には、手続きを全て終えてから、離婚を伝えた。どうしてそんな自分勝手なことをするのか、なぜ佑季子が捨てられなければならないのか──自分の何倍も怒りを露わにする両親の姿を目の前にして、私は、私の中にあったなけなしの疑問や不信が水面に辿り着いた泡のようにしゅわしゅわと消えていくのを感じた。両親は、どうして、なぜ、と繰り返していた。私は、離婚を切り出されて以降、自分だけが名字が変わり、免許や銀行口座などの情報をいちいち登録し直さなければならないことへは疑問を感じたが、心や気持ちにまつわることに関しては、どうして、も、なぜ、も、一度も浮かんでこなかったな、と思った。

私の精神の水面はずっと凪ないでいた。夫と恋愛していたときも、結婚したときも、離婚が決まったときも。生活をするうえでどちらかが欠けると成り立たなくなってしまうものがたったの一つもなかったことが、それを物語っていた。私と夫は、お互いの何かが変わってしまうまで、深く関わろうとしていなかった。それを自立と呼ぶのか冷め切った関係と呼ぶのか、私は未だによくわからない。

それから一年も経たないうちに陽菜が生まれ、両親の関心はそちらに注がれるようになった。離婚した直後、私がいつにも増して茫然自失した様子に見えていたらしい母も、上京するたび、自分の娘は元々このような様子だったかもしれない、と思い直していったようだった。

多いときはほぼ毎日のようにかかってきていた母からの電話も、今では陽菜の写真と一緒に送られてくるラインに取って代わられている。母が、「観たい舞台が東京でしかやってなかったから」「陽菜の面倒見るのもちょっと疲れちゃったし」と、本当の理由は明かさずに繰り返していた上京も、今ではもう二か月に一度ほどの頻度にまで減った。

私は、六つに切り分けられているマルゲリータを一切れずつ取り皿に移しながら、「別に元気だよ」といつも通り答えてみる。母は、「そう」と、なぜか私よりも元気ではない表情になった。

そんな様子を見て、私は、ふと、言ってみようか、と思った。

「うん。彼氏もできたし」

「え!?」

まるでつまらないドラマのように、母の大きな声に、銀のフォークが床で跳ねる音が重なる。「新しいものをお持ちしますね」相変わらず無駄な動きのないウェイターがフォークを拾い上げると、母はすみませんと小声で謝りながらおしぼりで口を拭った。

「そう、彼氏できたん、そうなん」

彼氏ができたなら、そばにいてくれる人がいるなら、大丈夫だ──瞳を中心に晴れ渡っていく母の表情は、健やかな論理の中に人間の心が組み込まれたときに発生する血液の流れそのものだった。私は、厨房から魚料理と新たなフォークを持ってきたウェイターの姿を捉えながら、彼は恭平と同い年くらいかな、と思う。今は白いシャツを第一ボタンまで留めて人畜無害な社会的な存在であるかのような顔をしているけれど、数時間前、もしくは数時間後には射精したりしているのだ。

健やかさが現れた空間には、それを崩壊させるほど不都合な何かを添えたくなる。

「なに、どんな人、何歳くらいの人なん」

どうせ会わせることはないのだから、私は適当に聞こえの良い情報を返す。それは、マッチングアプリのプロフィール欄を埋めているときと同じ感覚だった。

夫を失って成り立たなくなるものは何もないと思っていたけれど、ひとり穏やかな日々に身を任せているうち、唯一、セックスだけが身近な場所から随分と離れたところへ遠のいてしまったと感じた。そう思い至ったとき、一瞬、誰かの手に体を触られること、そして誰かの体に自分の手が触れることこそが心というものを形作る動作なのかもしれない、などという美しい考えが頭を過よぎりかけたが、それは今自分が抱いているものが性欲としか呼びようのない、身も蓋もない衝動だという自覚があるからだった。

はじめは女性の自慰行為用の道具を使用していたけれど、やはり自分ではない誰かに自分の体に触れられる快感を代替できるものではなかった。女性用風俗は一度利用してみたものの、想像以上に内容と価格が乖かい離りしていたため、マッチングアプリをダウンロードしてみた。そもそも継続的な人間関係を築くつもりはなかったので、年齢は少し低めに設定し、そのほかのプロフィールも異性が興味を持つ要素を自分の現実に適度に塗まぶした。

アプリを通じて知り合う男たちの印象は、総じて、マッチングアプリを使っていそうだな、というものだった。それは、遊んでいそうとか性欲が強そうとか外見で女を選別していそうとかそういうことではなく、人生における予想外の出来事や事態をリスクと名付け、可能な限りはじめから排除したがりそう、という、はっきりとは言葉にしがたい雰囲気だ。コストパフォーマンスが悪いことを何よりも嫌がりそうな男たちは、目の前に現れた女を想像よりもかわいくないと判断しても、おそらく登録しているよりも年齢は上だろうと勘付いても、後腐れなく体を開く相手だと分かれば自宅でもホテルでも十分な広さのベッドをするりと用意してくれた。

二か月ほど前に出会った九歳下の恭平は、神奈川に実家があるが都内で一人暮らしをしており、勤め先は恵比寿に本社があるスタートアップ企業、というプロフィールだった。いずれ企業ではなく自分個人の名前で仕事ができるよう、週末はWEBライターとして活動しているらしい。まだアプリ上でメッセージをやりとりしているとき、「それってつまり副業ってこと?」と尋ねると、「今は複業っていうんだよ(笑)」と返ってきたことが、なんとなく忘れられない。

恭平のセックスは荒々しいし時間も短いけれど、終わった後になぜかぎゅっと強く抱きしめてくるところが好きだ。自分の裸体にすすんで触れようとしてくれる人間がこの世界に存在するという事実は、束の間の癒しを与えてくれる。

「なんかよさそうな人やね。今度会わせてよ」

ほっとした様子の母は、それまで話したくてたまらなかったけれど私の手前話せていなかっただろうエピソードをどばっと放流し始めた。主に陽菜のことを身振り手振りを加えて楽しそうに語る母の表情からは、不協和音の欠片かけらも聞こえてこない。世間の大多数が信じている数式の中でのびのびと生きる人間特有の、通りの良い言葉たちが真っ直ぐに放たれていく。

「やっぱ二歳くらいの子ってエネルギーがすんごいんよ、うちの居間なんか掃除するたび無駄に広いなあって思っとったんやけど、動き回る陽菜にとったらもう全然あかんね、足らん足らん」

私は相槌を打つたび、これまで母が私のことを、〝夫に捨てられたかわいそうな娘〟と認識していたことを思い知る。

「ピアノもおもちゃのやつやらせとったらどんどん本人がやりたがるみたいで、やっぱ小さい子ってのは吸収力がすごいわ、もう全部やりたがるし覚えたがるし」

相槌を打つたび、今では母が私のことを、〝新しい恋人ができたから幸せな話にも耐性のある人〟と認識していることを思い知る。

「好奇心旺盛なんはええことなんやけどな、この前はおんなじ歌を十四回も聴かされて、でもちゃんとリアクションしてあげなスネるやろ、大変やけどこういうん懐かしいなあとも思って」

じゅうよんかい。

その音が流れ込んできた私の指先の神経が、カバンの奥深くに仕舞い込んだはずのスマホが放つ電波と、そっと繫がった気がした。

* * *

紙書籍のご購入はこちらから

電子書籍のご購入はこちらから

オーディオブックのお購入はこちらから

★ ★ ★

『どうしても生きてる』刊行記念

朝井リョウさん サイン会実施決定!

10月18日(金)丸善 丸の内本店にて、本作の刊行を記念して、著者の朝井リョウさんによるサイン会が実施決定!

こちら、ご参加には整理券が必要になりますので、詳しくは下記をご確認ください。

丸善 丸の内本店 サイン会情報ページはこちらから

■概要

日時:10月18日(金)19:00~

場所:丸善・丸の内本店 2F特設会場

定員100名様

要整理券(電話予約可)

■参加方法

○丸善・丸の内本店和書売場各階カウンターにて、対象書籍をご購入でイベント参加ご希望の先着100名様に整理券を配布いたします。

○発売前はご予約にて承り、書籍ご購入時に整理券をお渡しいたします。

○ご予約およびお取り置きいただいた方には、3Fインフォメーションカウンターにて書籍と整理券をお渡し致します。

○整理券がなくなり次第、配布終了といたします。

■注意事項

○整理券はお一人様1枚までとさせていただきます。

○写真撮影・録音・録画等は、ご遠慮下さい。

■対象書籍

『どうしても生きてる』(朝井リョウ著/幻冬舎刊/1,600円+税)

■ご予約およびお問い合わせ

丸善・丸の内本店 和書グループ

03-5288-8881(営業時間 9:00~21:00)