一万年生きた子ども――統合失調症の母をもって| 第13回 私は病者

小学校2年生のとき、母が統合失調症を発症。私は生き延びるために、「一万年の子ども」になった――。この第11~15回までは、母の症状が落ち着き、ナガノさんが「一万年生きた子ども」の後遺症と向き合ことになった中学生~高校生、成人後を描きます。

ナガノさんのこれまでについてはこちらで読むことができます。

『REDDY』

http://www.reddy.e.u-tokyo.ac.jp/act/essay_serial/nagano.html

***

私は自分が病者であると自覚しています。それは、私がもっている双極性障害Ⅱ型などの精神病をさすものではありません。人間関係をめぐる、私の「病」のことです。

私は、母の妄想の思考回路の行くあてを先読みして、自身の安全を保ってきたという自負があったことによって、その先読みの思考がすべての人間関係に向いてしまいます。「自負があった」というのは、その子どもの頃の行いが、母と社会との折り合いをつけるために格別に必要であったかどうか、今となってはわからないという自覚からくるものです。

母が妄想によって何か行動をしようとすれば、私は妄想の中の登場人物になりかわります。母が勝手に家を出たり、病院めぐりをしたり、近所に怒鳴りこみに行ったりしないようにするためです。母の妄想の世界ではお坊さんがとても大事です。母はお坊さんと警察が好きなのです。私は母に「お坊さんとは外に行かないほうがいいよ」と言ってみたりして、なんとか妄想世界とのコンタクトを試みます。けれども、それはどれも失敗に終わっていました。私は、母の妄想世界の一番の理解者でありたいと思っていました。それは、世間が、母の妄想世界のことを侮蔑しているからです。

そんなふうに母の妄想に付き合っているのは、家族のなかでも私だけのようでした。父は母の妄想を正面から「そんなことない」と言います。姉はどうだったでしょうか。あまり妄想の話に関わってこなかったかもしれません。

母の行動をコントロールしなければ、私の身が危うい。そういう状態で生きてきました。だから、ありとあらゆる方法を使って母をコントロールしようと必死だったのです。それは、世間の目から非難されず、母も機嫌よくいられるラインというものを探ることでした。 けれども、もちろん、人をコントロールすることなどできません。

その愕然とした事実に、私は30年間気がつきませんでした。自助グループにつながったとき、「私たちは無力であり、思い通りに生きていかなくなっていたことを認めた」という文言に出会うまでは。それまで、私はその場の雰囲気を自分がコントロールしているのだと、ずっと思っていました。私が場をうまく取り仕切っているから、会話は楽しく回り、誰も置き去りにすることなく楽しめているんだと。「無力」だなんて思ったことは一度もなかったのです。むしろ私がいるから世界はうまく回っているんだ、くらいに思っていました。

まだ19歳だった頃、美容院に行ったときのことです。私は美容師さんを楽しませようと、愉快な会話を矢継ぎ早に繰り出します。女の美容師さんは「ナガノさんってほんとに面白い方なんですね」と言って、楽しそうに相槌を打ってくれます。もっと楽しい会話をしなくてはと、私はどんどんエスカレートしていきます。面白おかしくするために嘘もついたかもしれません。髪を整える目的で行ったのに、私はとにかく会話で疲弊しました。もっと美容師さんを楽しまさせないとだめだというプレッシャーに、吞まれていったのです。

今にして思えば、美容室は髪を切りに行くところなのだから、別に面白おかしい話をしなくてもよいのだとわかります。けれども、私は沈黙に耐えれられないのです。沈黙があると、相手が楽しんでないんじゃないか?会話が弾まないのは私がつまらないからじゃないか? 等々不安になり、なんでもいいからと言葉を発してしまうのです。美容室なのだから、黙って髪を切るのは当然のことなのですが、それが理解できなかったのです。もちろん、おしゃべりが好きで美容室で会話を楽しむ人もいます。けれど、私にとっては美容師さんを楽しませなければという義務感ばかりで、ちっとも楽しくありませんでした。むしろ、焦燥感が勝っていたと思います。

結局、その美容室には二度と行きませんでした。だって、その日以上に面白い話をできると思わなかったから。美容室に行っているのに、髪型のことは一切記憶がありません。ただ、ひたすら面白い話をしなくてはという焦りからにじみ出てきた脂汗のことばかりが記憶に残っています。

私の病の恐ろしいエピソードは他にもあります。それは、その場をコントロールしているという幻想からくるものなのですが、喫茶店全体の空気を良くしようとしたことがあります。

私はある日、友だち二人と連れだって、喫茶店に入りました。

カウンタースペースはなく、テーブル席ばかりの店で、大きなガラスのウィンドウから明るい日が差し込む心地よい空間です。私はカフェラテを注文し、友だちと仲良く談笑していました。仲良く談笑するといっても、もちろんその場の会話は私が司会者のようにまわしているという幻想の中です。私は友だち二人とお茶をしている最中でも有意義な会話、楽しい会話をしようと四苦八苦します。それは思った以上に疲れる作業で、自分が頭の中に二人いるみたいなものです。一人は、場を仕切る指揮者としての私です。友だち二人が曇った顔をしていないか、会話は適切か、それぞれがきちんと話せているかなどを監視しています。もう一人は、会話の参加者としての私です。丁寧に相槌をうち、笑って見せ、愉快な話題を提供します。そうして会話は進んでいました。

ふとしたとき、そう離れていない隣の席の会話が私の耳に入るようになりました。指揮者の私が「隣の会話もスムーズに行くように、私たちの話をコントロールしなくちゃいけない。愉快で楽しい話で、隣の席の人が不愉快になるようなことはいっちゃいけない」と言います。もう一人の私ははらはらしてきました。友だち二人が隣のテーブル席の人たちに聞かせてはまずいような会話をしたらどうしようと思ったのです。

俄然、私は気になってきます。右隣のテーブル席が気になったら、左隣も気になりだしました。だんだん、店の人の声が頭で反響して自分が何を考えているのかわからなくなってきました。私はどの会話に一番注視していればいいのだろう。どの声を一番に聞けばよいのだろう。もちろん、それは私の友だち二人に決まっています。けれども、指揮をとりながら友だちの会話に集中しようとすればするほど、外野の単語が襲ってきて、気もそぞろになります。そして結果的に、私は喫茶店全体の空気をコントロールするために、自分の一挙手一投足を決めていたのでした。

それは本当に疲れた経験でした。そして、二度とない経験でした。

私は喫茶店を出たとき、多少気がついたのです。何かおかしなことをしているぞと。でも、その人をコントロールできる・したいと思う病はあまりにも深く根を張り、自分一人で気がつくなど到底できないところまできていました。それが病だと本格的に気がついたのは、自助グループにつながった後です。今でも、喫茶店で話していると隣の人の声が耳に入ることがたまにありますが、それをコントロールしようとは思いません。

私は母をコントロールすることに成功したと思い込み、それからというもの人間はコントロールできるものなのだと思って、ずっと生きてきたのでした。大変傲慢な思い込みです。その頃は、誰よりも人の気持ちが理解できるし、考えていることも手に取るようにわかると思っていました。「あーはいはい、あなたが言ってるのはこーゆことでしょ?」と上から目線で人のことを見ていました。人はコントロールし、考えを透視する対象となっていました。

私はまともな人間関係が結べなくなっていたのです。

人の考えを透視するとは先読みすることでもあります。それは先取り不安にもつながります。あの人がああいったらどうしよう? この人はこう考えているに違いない。だから私は今、こうすべき、ああすべきと、「べき」思考で何かもを決めてしまいます。私の本当の意志というものは、ほとんどありませんでした。

それは、私が行動ではなく、反応していただけだからです。行動とは「私はコーヒーを飲もう」と思って、ポットにお湯をいれるようなことを言います。反応とは「あの人がコーヒーを飲みたいみたいだから、お湯を沸かそう」というようなことです。

私は常に人の顔色をうかがって生活していました。

それはひとえに精神障害者の母を持ち、常に彼女の機嫌をうかがわなければ生活すべてが壊れてしまうというような場所に育ったからです。今はそんな必要はないし、ここは安全な場所だから人の顔色はうかがわなくていいと言われても、人の顔色を見ることが生き延びることに直結していた思考回路はすぐにはなくなりません。というか、生涯なくなりません。

でも、なくならないからといって絶望しなくてもいいのです。頭で不安なこと辛いことをいっぱい考えて、それを考えるのをやめなければと自分を責める必要はありません。ただ、反応したときの行動を変えていけばいいのです。

先ほどのコーヒーの例でいえば、「あの人がコーヒーを飲みたいみたいだから」は妄想です。その人はコーヒーを飲みたいと言ったわけではありません。コーヒーを飲みたいかどうかは、私にはわからないのです。今まではずっと、「~なはずだから」「~と思っているに違いないから」という妄想を元に行動してきました。その妄想は行動ではなく、反応なのです。では、どうすればいいかというと、簡単です。お湯を沸かすのをやめるのです。自分がコーヒーを飲みたいと思ったときにお湯を沸かせばいいし、コーヒーを飲みたい人がいたら、その人が沸かせばいいのです。それが人間関係の境界線の始まりです。

私には人間関係の境界線がよくわからないという病もあります。いつでも、その人になりかわり、その人のやるべきことを勝手に背負って勝手に自滅し、恨むのです。さっきのコーヒーの例でいうのであれば、「あの人がコーヒーを飲みたいと思っているだろうから、お湯を沸かしてコーヒーを入れて持って行ったのに、いらないと言わた」というようなことです。

それで私は怒ります。なんで、わざわざ私がコーヒーを入れてあげたのに、いらないなどというのだ。せっかく入れてくれたんだから、気分じゃなくてもちょっとくらいコーヒーを飲めばいいじゃないか。恨み、つらみがどんどん溜まっていって暴走し、相手にとうとう一言いってやらなければ気が済まなくなります。

「私がせっかく入れたコーヒーをいらないなんて、どういう了見だ!善意を無視するなんてひどいやつだ。あなたのためを思ってコーヒーを入れたのに!」

そうして、境界線はどんどん曖昧になり、その人の「コーヒーを飲みたい」という気持ちを私が乗っ取っていくことになります。そうなれば、私はその人がどう考えているかをわかったつもりで、毎朝コーヒーを用意し、いいことをしたと思ってしまうのでしょう。その人は、もしかしたら、ずっと紅茶が飲みたいと思っていることも知らずに。私はその人の考えをすべてわかるのだからと、どんどん先取りをして行動するのです。

私の病とは、人をコントロールできると思うこと、人との境界線が曖昧になってしまうことです。それは完治しないけれど、回復はできます。私は今、案外生きていていい感じかも? と思うまで回復しました。けれども、そうなるまでには長い年月がかかっています。そして、この病を授けた母との関係については、私は一切恨んでいません。私が統合失調症の親に育てられたことは、私が生きてきた一部となっています。それはもう、私が病者の親をもって育ったことと自分のアイデンティティが、癒着した傷のようになって離すことができないのと同じように。

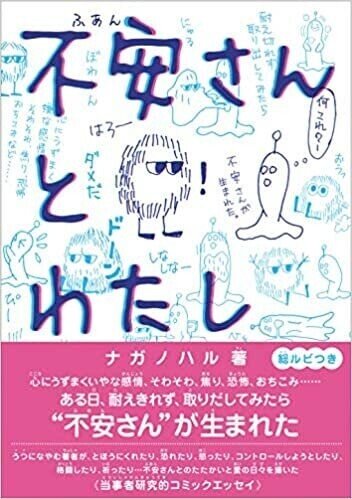

ナガノハル……1979年、神奈川県生まれ。双極性障害II型という障害をかかえながら、日々の苦労をまんがにすることをライフワークとしている。著書に『不安さんとわたし《当事者研究的コミックエッセイ・総ルビつき》』(山吹書店、2019)がある。

『不安さんとわたし《当事者研究的コミックエッセイ・総ルビつき》』

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?