シャンパンくらいじゃ大して酔えないけど(小説)

今回は昨年の冬に開催された伝説の企画、「才の祭」にて小説部門に選んで頂いた作品「『もう好きじゃないよ』ってどういう意味?」のアフターとして書いた話です。

本当は昨年のクリスマスに投稿出来たら…と思っていたのですが、いろいろあって頓挫していました。

今年は何度か話題にして頂いたこともあり、思い切って公開しようと加筆修正してみました。少しでも楽しんで頂けたら幸いです。

あの決死の告白をした日の翌朝。

「なあ、クリスマスどうする?」

「え?」

振り返った彼女は満面の笑みだ。逆に俺は顔が熱くなってくる。そそくさとキッチンに逃げてコーヒーを用意するふりをしつつ、彼女を見やる。視線が合わないように、けど避けてはいないと思われるように。やかんに水を入れてコンロにかける。

「いや、昨日二人でレストラン行っただろ?だからその、どうしようかなって。ほら、一応家でっていう話ではあるけど…今日出掛けるし何か必要なら買ってくる」

「必要なものなんて何もないよ。私が準備するし。『お礼』に」

「うっ…」

気付かれてる。彼女は俺の今の動揺を確実に楽しんでいる。どうもペースが狂うというか、やりにくい。俺の気持ちをわかってくれるという彼女を好きな理由の一つが、こんなに自分を困らせることになるなんて思わなかった。

「そういうのやめない?」

「なにが?」

「…そういうの!」

「ちゃんと言ってくれないとわかんない」

起きてからずっとこうだ。彼女は俺のことをからかっているつもりでいるんじゃないかと思う。これじゃあ一向に話は進まない。また何か言わせようとされてるんじゃないかっていう怖さがある。別に嫌と言うほどじゃないけど…。

「ロマンチックなクリスマスっていいよね」

そんなことを目をキラキラさせながら言われても、今の自分からは何も出て来るはずもないので無言で準備を始める。彼女は一瞬きょとんとした顔をしたけど、すぐにまた微笑んだ。

「行ってらっしゃい!楽しんできてね」

「行ってきます」

俺はかかとをとんとんと鳴らして外に出た。あれからおそらくはずっと彼女の頭の中に漂っているあの五文字。俺にとって一番の問題はそのことになっている。

(『愛してる』、ね…)

「もう好きじゃないよ」なんていう、途中の言葉で傷つけることになるなんて、思いもしなかった。自分としては一息ついてから本題を切り出そうとしていたのに、ほんの数秒で彼女は走り出した。追いかけようとした俺はすぐに見失った。

本気で気持ちを伝えようとする前に失うんじゃないかって思うと怖くなって、あの日から俺は少しだけ早めに自分の気持ちを口に出すよう気を付けるようになった。

それでも自分の気持ちに嘘をついたりすることはしたくない。だけど今言わないといけないんだというプレッシャーが重いと感じてしまうことがある。だからこんな風に逃げてしまうのかもしれない。もっときちんと向き合うのにはどうしたらいいんだろう。

そんなことを友人との待ち合わせ場所に向かいながら考えていた。

そうして日が経ってクリスマスイブ。ごちそうを作ってくれた彼女に感謝しつつ、俺はプレゼントをどう振る舞おうかとタイミングを窺っていた。とりあえずパンプキンのスープを温めている彼女を横目にシャンパンを空けてみる。それを二人分のグラスに注いだ。

「あっ、入れてくれたんだ。料理もうすぐできるから待っててね」

「わかった。このチキン持っていこうか?」

「あとこのサラダもついでにお願い」

チキンは二人分でちょうど食べきれるくらいのサイズのローストチキンだ。こういうところは余りものを気にする彼女らしい。サラダはシーザーサラダになっている。オードブルより家庭料理に近い感じは嫌いじゃなかった。実家のクリスマス料理に近くて、何だかほっとする。

「これ、うまそうだな」

「でしょ?最近動画で見て、これだって思ったの」

「何か味付け違うってこと?」

「そうそう、使っているスパイスがちょっと違ってて…はい、できあがり!食べよう」

料理の乗った皿を並べ終わり、俺たちは「いただきます」と両手を合わせた。これは彼女が元々やっていた作法であって、そういうの行儀が良くていいなと憧れた。今は俺も真似して二人でやっている。

「うん、おいしい」

「そうだな」

俺が買ってきたデザートのチョコレートケーキも食べ終えたころ、なんとなくそわそわとし始めた彼女と俺。ちらちらと視線を送り合っていることに気付いて、二人で顔を見合わせて笑う。

「なあに?」

「そっちこそ」

「わかってるでしょ」

「何のことだろ」

「もう、ちゃんと言ってくれないと…」

「じゃあ…俺から」

俺が差し出したのは、ころんとした四角い箱だ。受け取った彼女は箱をただただじっと見ている。そんな彼女のことを見て苦笑した俺はつい「もう開けていいよ」なんて言ってしまう。

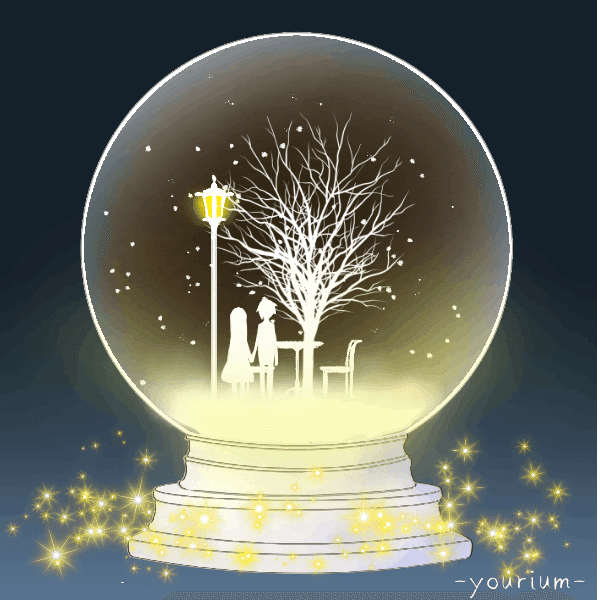

中身はスノードームだ。さっき揺らしたから水中にある白い雪がゆらゆらと舞っている。中にあるのは男の子と女の子の人形で、隣に大きな木がある。土台の部分も凝っていて、ライトアップすることができる。彼女がはっと息を呑むのがわかった。

「綺麗…」

「二人の記念として冬の間窓際に飾ったらよさそうだなって」

そこで何故か彼女は頬を赤くする。

「どうしたの?」

「その、この前…迎えに来てくれた時」

「うん」

「雪が降ってて、この世に二人だけみたいって思ったから」

「そっか」

「似てるかもって…」

彼女はそれ以降何も言わず、やっぱり赤くなっているだけだ。それを見て俺もあの日のことを思い出さずにはいられなくなる。相当勇気を出して言った、あの五文字のことを。その時にすごく嬉しそうにしていた彼女のことを思い出すのだ。

「…まったく」

俺はこらえきれなくなって、席から立ちあがると後ろから彼女を抱きしめた。彼女に驚いた様子がなかったことに、俺の方が少し動揺する。もしかしたらこれも予想済みだったということなのかもしれない。そっと身を預けてくる俺の彼女は可愛かった。

「じゃあ、私からのプレゼント」

「…何だろう」

場所をソファに移し、がしゃがしゃと紙袋を空けていく。そこにあったのは俺が昔から好きでいるヴィンテージブランドのキーケースだった。それもとっくに廃番になってしまったデザイン。ずっと探していたのにと、信じられない思いで彼女の顔を見つめた。

「つい一週間前なんだけど、アプリでひとつだけ出ているのを見つけたの。最初は他の物を考えていたんだろうけど、こっちのほうが喜ぶかなって」

「ありがとう!」

「…ふふ。良かった」

これは毎日でもチェックしていないと気付かなかったんじゃないだろうかと思うくらいの確率だった。きっと彼女は俺のためにこつこつとアプリを覗いてくれていたんだろう。その気持ちに思いがあふれた。

今日もこんなに部屋を綺麗に飾り付けてくれた。おいしい料理を作ってくれて、長い間欲しかったものまでプレゼントとしてくれた。何よりこの一年、俺のそばにずっといてくれている。

「好きだよ」

「…もう、そっちじゃなくて」

やっぱりそういうことか。あれから彼女はちゃんと言ってほしいと俺に要求することが増えた。きっとこういう時が望まれるタイミングなんだろう。シャンパンくらいじゃ大して酔えないけど。

「愛してる」

そう言って彼女の頬にそっと手のひらで触れ、ゆっくりと深く口づけた。

長い間どうやったらこの気持ちに対してもっとうまく向き合えるんだろうと悩んできた。だけど案外これでいいのかもしれない。ずっと素直になるって難しいことだと思っていた。何だか自分の弱みをさらけ出すみたいで苦手だった。

けどこんなに喜んでもらえるんだという実感がいつしか自信に変わっていく。彼女の笑顔が増えることを嬉しく感じている自分がいる。少しずつ自分の中の何かが変わっていくように感じる。

こんな風に誰かのために変わるのは悪くない。それが二人の幸せにつながっているのならなおさら。そんなことをすぐ隣で眠っている彼女の髪の毛を軽く撫でながらしばらく考えていた。

クリスマスの夜は更けていく。今日はあの日みたいに雪が降っていなくてホワイトクリスマスにはならなかった。だけどテーブルの上のスノードームの中ではふんわりと雪が積もっていく。不思議とこの水中で踊る雪は暖かいもののように思えた。

俺がこのオーダーメイドのスノードームに込めた思いは、早かれ遅かれそのうち叶うだろうことをなんとなく予感する。彼女が望んでくれている未来があるとするなら、そこに他でもない自分が隣にいたいと思った。

メリークリスマス。

読んで下さり本当にありがとうございます。サポート頂けると励みになります。いつも通りスイーツをもぐもぐして次の活動への糧にします。