天野健太郎さんと『台湾海峡一九四九』のこと

昨年11月に亡くなられた、台湾文学翻訳家の天野健太郎さんを偲ぶ会に先月参加しました。その際に、彼の最初の翻訳単行本である『台湾海峡一九四九』(龍應台)を購入し、読了しました。

偲ぶ会に参加したときのことは、書局やさぐれのFacebookページにも書いておりますが、こちらでも少し書きたいと思います。

年明け最初の連休に、台湾文化センターで偲ぶ会が開催されることを知った時、何はなくとも参加したい、と思いかけました。しかし日程が冬休み明けすぐであり、年明けすぐに仕事が繁忙期を迎えることもあって、無理かと諦めてしまい、申込み予約も過ぎてしまいました。

しかし、新年早々に起こったある出来事がきっかけで3連休の前半2日で再び帰省することになり、帰省スケジュールから考えれば会に参加できるではないかと気づいたので、当日飛び込み参加することにしました。

会場の台湾文化センターは、開設以来台湾映画の上映会やイベントを多く開催し、台湾文化の理解と向上に貢献している機関で、特に台湾カルチャーミーティングは人気の高かったイベントで、天野さんや台湾にゆかりの深いみなさんが様々なトピックを提供してきたそうです。しかし、地方在住の人間にとっては、気楽に通うにはあまりにも厳しく、結局一度も参加できませんでした。だから、この会で初めてこのセンターを訪れることになったのは、悲しくもありました。無理して一度でも参加しておけばよかったです。

多くの人が来場してきたので、当日参加としては堂々と席を取るわけにも行かず、一番うしろの後から出された椅子にこっそりと座りました。お近くの方は自分より年上の殿方二人。雰囲気としては大学の先生といった感じでした。自分の知っている先生もいなかったし、一方的にフォローしている台湾カルチャー系アカウントの方も顔がわからないので、自称本屋であっても、正体は田舎の単なる台湾好きで本好きなオバちゃんという自分がこの場にいていいのか不安でしたよ。

そもそも天野さんにお目にかかれたのもたった一度きり。それは2016年の不忍ブックストリートで開催された、張維中さんとのトークイベントでした。当時の感想は上記リンク先から読めます。この時に、少しだけ天野さんとお話する機会があったのですが、まだ中華商場があった頃に留学していて、実際に行ったということをお話すると、「見れたんですか、いいですねえ。僕は結局見られなかったから…」というようなことをおっしゃられていました。その時は、少しばかり優越感にも浸れたけど(と、正直に言いますが)学生時代の台湾生活でその面白さを知り、専攻のくせに進級も危うかった中国語学習に力を入れるようになり、台湾で働けたら…と多少は思っても、当時はまだまだ中国大陸方面が学習もビジネスも強かったことや、一時期翻訳家を目指してはいたけど、結局就職も中国語とは全く関係ない分野に決まり、関東から離れてしまったという自身の経験からすれば、天野さんのキャリアは羨ましく、中国語学習者としても書籍に関わる身としても憧れでありました。そんなことを、会の最中で思い出していました。

中国文学の周縁の文学とみなされていた台湾文学を日本の翻訳界の表舞台に引っ張り出し、台湾や香港でリアルタイムに読まれている本を日本に紹介し、さらには台湾で発刊された香港のミステリー小説にも光を当てた天野さん。個人としての功績は非常に大きいものですが、それはあまりの重責であったかということもやはり考えてしまいます。3年前のトークイベントで、「自分は台湾カルチャーのサードウェーブを紹介したい」とおっしゃられていたことを今だに覚えています。悔しい思いも当然あったのでしょうし、台湾で「日台関係における大きな損失」と言われたのも決して大げさではないと思います。

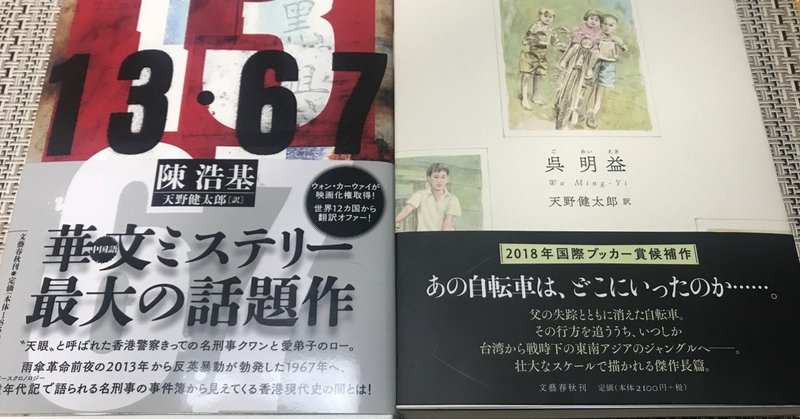

すでにミステリー分野では、中国大陸ともあわせた「華文ミステリ」として注目を集めているし、天野さんが亡くなられる直前に出版された呉明益さんの『自転車泥棒』も好評です。今後の台湾カルチャーのサードウェーブを受け継ぎたいと活動している方々も少なくありません。そして、私も微力ながら、そのお手伝いができればと思います。

と前半は短く済ますつもりが、長くなってしまいました。もうしばらくお付き合いください。後半は『台湾海峡一九四九』についてです。

先のトークイベントでも、この本を翻訳出版した経緯を話されていました。2010年から売り込みをかけ、白水社から出版してもらったそうです。この出版社からは同じ龍應台さんのエッセイ『父を見送る』とご存知『歩道橋の魔術師』も出版されています。税込3,000円越えに434ページという大著で、これまでなかなか手が出なかったのですが、偲ぶ会で出されていたブースの著作を最初から何か買うつもりで眺めていてこの本が目に入り、ここで買わないとおそらく書店でもなかなか探すことはないだろうと思い、すぐさま購入して帰りの新幹線の車中で読み始めました。仕事が始まると思うようには読み進められませんでしたが、だいだい3週間ほどかけて読了しました。

台湾の、そして大陸の運命を決めた1949年。

故郷を離れ、親兄弟とも引き裂かれて海峡の向こうに渡った人たち、それを出迎えて、壮絶な運命に巻き込まれてしまった人たち。国民党が台北を臨時政府と定めた年を起点に、国共内戦や第二次大戦、さらにそこにつながる人々の生き様を聞き書き等でまとめ上げた重厚なノンフィクション。この本を私なりに簡潔に紹介すると、こんな感じになるでしょうか。

筆者自身が両親が大陸から渡ってきた外省人であり、物語も内戦敗北による国民党員たちの逃亡から始まるのですが、全体的な構成としてはドイツで生まれた筆者の息子に語って聞かせるという形式を取っているので、ルポルタージュというよりはエッセイのような読み口です。だからといって軽いよみ味ではありません。国共内戦、太平洋戦争、日中戦争と過去を遡り、それらを語る元国民党兵士や元日本兵の台湾人の証言、この戦争に関わった米軍兵の日記などの資料から、激烈で悲惨な戦場での有様も浮き上がってくるので、読んでいて辛くなる時もたびたびありました。

もちろん、国民党側の痛みだけを描いているわけではありません。彼らを迎え入れ、しばらくして起こった白色テロや戒厳令で制限を受けることになった本省人側の痛みにも触れられています。どんな立場にあっても決して一方的な見方にならず、常に客観的な視点が徹底されているので、ここは大いに信頼できるのです。

読進中は『悲情城市』はもちろん『レッド・ダスト』『超級大国民』『好男好女』『風の中の家族』など、これまで自分が触れてきた台湾の歴史や事件が背景にある映画たちや、『KANO』で一場面だけ登場したセデック族などからなる高砂義勇兵たちや、彼らが行ったであろう南方での悲惨な戦況を描いた『野火』(塚本晋也監督作品のを観てます)などいろいろと思い出されました。それと合わせて、戒厳令解除直後で、それでも公共の電波に日本語が乗らなかった90年代初頭から現在に至るまで、何度も台湾に渡っては見たり聞いたりしてきた事柄も一緒に結びつき、台湾はもとより、中台両岸が抱える複雑さとその痛みについて、今まで以上に深く考えさせられました。もちろん、一人の人間がどうのこうのできるほどじゃないのですが、少しでも理解することは大切ですからね。

この8年間で急激に湧いて起こった台湾ブームもひとまず一段落し、今後は良きパートナーでいることを目指していくのでしょう。それに付随して大陸の動向なども一緒に見て、単純には考えられないということを肝に銘じないといけないかもしれません。

「美味しい、かわいい、ほっこり、九份は千と千尋(後略)」という台湾のあまりにも表面的すぎる売り方や見方はもうそろそろ下火になってほしいと思っているし、過激な言い方ですが「台湾は親日だから我々の味方だ、だから中国は(後略)」なんてスタンスだって正しいものじゃないです。日本と大きな関わりを持ち、中国語を公用語とする台湾は複雑な歴史に翻弄されてきて、今なおアジアの国際社会で大きく揺るがされている島であることは常に認識します。悲しく許しがたい戦争などの過去を押さえた上で理解し、お互いに未来を見て交流していく。そんなことを思います。

そして、天野さんがこの本を初翻訳に選んだのも、台湾についてもう少し深く知ってほしいからという気持ちがあったからではないかと、いまは思います。最初は読むには遅かったのだろうかとも思いましたが、そんなことはなかったです。いろいろと思いを新たにするところも大きかったのです。龍さんのもう一冊の翻訳書『父を見送る』もなんとか今年中に読むつもりです。

重ねてになりますが、天野さん、数々の素晴らしい翻訳書を送ってくださって、本当にありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?