そういう選択肢、としての本。

気がつくと最近、そういうものばかりを読んでいる。

ツイッターやインスタグラムでこつこつと連載された、さらっとしたマンガばかりを読んでいる。もともと熱心なマンガ読みではないぼくだけれど、気合いの入った長編マンガからは足が遠のき、SNS発の短いマンガを好んで読んでいる。手にしたそれが短かろうと薄かろうと、あるいはすでに読んだものばかりであろうと、なんの不満もない。なぜってこちらは「そういうもの」がほしくて読んでいるのだ。

もっとも、このちいさな事実ひとつをもって、「今後あらゆるコンテンツはこうなっていく」とは思わない。力のこもった大長編を求めるぼくも変わらずいるし、そのキャンバスのでかさでしか描けないサムシングは、これからも残るだろう。いまぼくがSNS発の短いマンガをフリスクみたいに買っているのは、ただ「そういう選択肢」が増えたからだ。

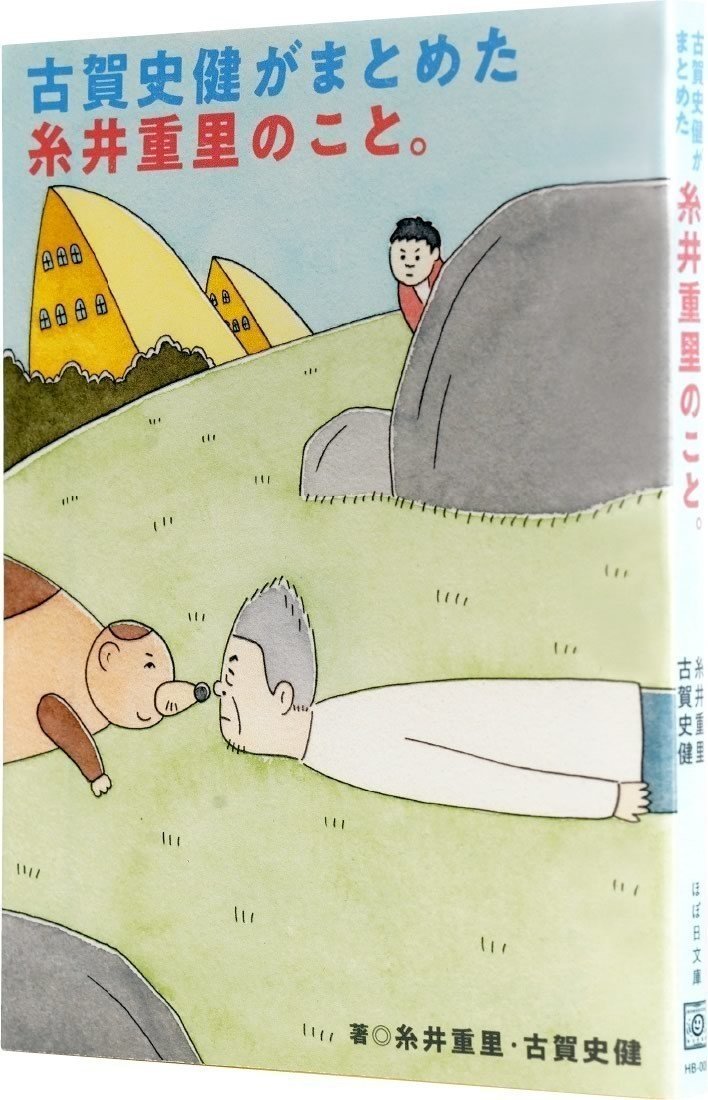

いったいこれをどんなふうに位置づけたものか、自分のなかでも扱いに困っていた『古賀史健がまとめた糸井重里のこと。』という本は、もしかしたら「そういう選択肢」としての文庫なのかもしれない、と思った。

さらっと読めて、むつかしいことは書かれてなくて、移動中のフリスクみたいにパクッと放り込む本。そしてなにより(いい意味で)著者渾身の一冊、などといった暑苦しいものではなく、おしゃべりの延長みたいにしてのびのびと書かれた本。……読者の方々にどう読まれるかはわからないけれど、少なくとも自分にとってはそういう本だし、それはまったくはじめての試みだったよなあ、と気がついた。

うーん、うまく言えないけど、これ「配りたくなる」んですよ。宣伝目的で献本するんじゃなく、ただおいしくできたお総菜みたいにして、ご近所さんに配りたくなる。モノとしての薄さや短さもいいけれど、その気軽さがぼくはたのしいんだろうなあ。

きみはそれを「配りたい」か?

売り歩くのではなく、もっとシンプルに「配りたい」か?

この問いかけは、今後のお仕事でも意識していきたいと思いました。