【無料】 『取材・執筆・推敲』ガイダンス

「12月だし、なんかやりたいなー」ということで、はい。この4月にダイヤモンド社さんから刊行させていただいた『取材・執筆・推敲 —— 書く人の教科書』という本。おかげさまで、たくさんの方々から「読んだよ!」や「おもしろかったよ!」の声をいただいております。で、今回そのガイダンス部分を無料公開することといたしました。ガイダンスとはいえ、けっこうなヴォリュームのあるパート。ぜひぜひご一読ください。

(2021年12月1日 古賀史健)

ガイダンス ライターとはなにか

ライターは「書く人」なのか

ライターとはなにか。

なにを書く人のことを、ライターと呼ぶのか。

ガイダンスのはじまりは、この問いから考えていきたい。

字義どおりに考えるなら、write(書く)に行為者をあらわす接尾辞(-er)をつけたライターは、「書く人」である。しかし、職業としての「書く人」たちを挙げていけば、ほかにも大勢いる。小説家、詩人、エッセイスト、コラムニスト。いずれも等しく「書く人」だ。けれど、彼らをひとまとめにライターと呼ぶことには――少なくともカタカナ化した日本語でそう呼ぶことには――かなりの違和感が残る。詩人とライターの活動領域は、あきらかに違っている。

では、アウトプットの形式ごとに考えればいいのか。

つまり、「小説を書くのが小説家で、詩を書くのが詩人で、エッセイを書くのがエッセイストで」と考えていけば、ライターの正体もわかるのか。

残念ながら、わからない。詩人や小説家と違ってライターは、なにを書く人のことをそう呼ぶのか、対象がきわめてあいまいなのだ。無論、「小説のような創作物ではなく、取材に基づく記事全般を書くのがライターだ」とする考え方はあるだろう。しかしそれだと、新聞記者やジャーナリストとの違いがわからなくなる。ノンフィクション作家との境界線もまた、不鮮明になる。

こうしてしばしば語られるのが、「雑文家」という肩書きだ。雑貨や雑収入ということばからわかるように、「雑」には「その他」の意味がある。つまり雑文とは、小説でも詩でもエッセイでもない「その他の文章」とでも呼ぶべき、便利なことばだ。思えばぼくも、自分のことを「小説家でもエッセイストでもないし、記者というのも違うはずだから、とりあえずライターと名乗っておこう」くらいに考えていた時期が長かった。住所不定の雑文書きとして、自分をカテゴライズしていた。

しかし、ライターの仕事に就いてから10年、いや15年ほど経ったころだろうか。その思いに変化が生じてくる。

ライターの仕事は、おもしろい。おそらく自分は、この先ずっとライターの仕事を続け、ライターを名乗り続ける。ライターはそれだけ奥が深い仕事だし、社会的にもおおきな価値を持つ仕事だ。みずからを卑下し、自嘲するように「雑文家」などと呼ぶ必要はないし、誰かに呼ばせてもいけない。ライターはなにをする人なのか、その定義を、あるいは価値を、もっと根本から見つめなおして明確に言語化しよう。そんなふうに考えるようになった。

あらためて考える。ライターとは、「書く人」なのか?

字面にとらわれすぎて、なにか大切なことを見失っていないだろうか?

たとえば映画監督という職業。彼らは一般に、映画を「撮る人」だと考えられている。「あの監督が新作を撮ったらしい」「あの人はもう何年も映画を撮っていない」といった会話は、ふつうに交わされている。

しかし、実際に監督みずからがカメラを構えて「撮る」ことは、ほとんどない。撮影するのは当然、カメラマンだ。照明も、録音も、音楽も、編集も、特殊効果も、場合によっては脚本さえも、映画にまつわる大半は監督自身の仕事ではない。監督たちは映画を「撮って」いるのではなく、「つくって」いるのだ。

あるいは、写真家たち。彼らの仕事は「撮ること」だろうか?

それも違うだろう。彼らはカメラという道具を使って、自分の理想とする絵を「つくって」いる。レンズを選び、画角を決め、構図を定め、絞り値やシャッタースピードを選択する。色や光を自在にコントロール(現像)する。これらはすべて「つくる」行為だ。だからこそ作品なのだし、スマートフォンの誕生以降、「撮る」だけの人ならどこにでもいる。

画家にしても、ミュージシャンにしても同じである。「描くこと」や「演奏すること」よりも深いところには、「つくる」としか言えないなにかが確実にある。

じゃあライターの場合は、どうだろうか?

われわれは、「書くこと」を仕事としているのだろうか?

違うはずだ。映画監督が映画をつくるように、ミュージシャンが音楽と演奏空間をつくるように、小説家が物語世界をつくるように、ライターもなにかを「つくって」いる。書くことは、その手段でしかない。

ライターという肩書きにつきまとう「文章」や「原稿」のことばを一旦、きれいに取り払おう。書くことを通じて自分がなにをやろうとしているのか、もう一度考えてみよう。

われわれは、書く人(ライター)である以前に、つくる人(クリエイター)なのだ。

カタカナの「クリエイター」ということばは、あまり使いたくない。輪郭がぼやけてしまわないよう、「つくる人」だと強く念を押したい。ぼくは、この「つくる人」との自己認識が、書くものの姿を変えていくと思っている。

書くのではなく、コンテンツをつくる

それではいったい、ライターはなにをつくっているのか。

小説家が小説をつくり、詩人が詩をつくり、映画監督が映画をつくるのだとした場合、われわれライターはなにをつくっているのか。

いちばんおおきな括りでいえば、「コンテンツ」だ。

ライターは、ただ文章を書いているのではない。書くことを通じて、コンテンツをつくっている。同じ書くでも、現代詩や純文学のような形式をとらない、けれども「コンテンツ」としか名づけようのないなにかを、ライターはつくっている。ここから議論を進めていこう。

最初にやるべきは、コンテンツということばの定義づけである。

ぼくは「エンターテイン(お客さんをたのしませること)を目的につくられたもの」は、すべてコンテンツだと思っている。

お客さんの存在を前提にしていること。そして、お客さんの「たのしみ」や「よろこび」に主眼が置かれていること。つまりは、自分よりもお客さんを優先していること。この原則を守ってつくられたものは、すべてコンテンツだ。大衆文学、エッセイ、コラム、ハリウッド映画、ポピュラーミュージック、ゲームソフト、あるいはナイキの限定版スニーカーからビッグマックまで。ぼくにとってはいずれもコンテンツであり、ライターもまた同じ視点でサービスを提供している。

たとえば、事実だけを列挙した、新商品発売のプレスリリース。これは情報伝達を目的とした文書ではあっても、コンテンツではない。

しかしリリース文のなかに、開発担当者のコメントが添えられる。これで少し、コンテンツに近づく。そのコメントが、いきいきとした、喜びと興奮に満ちたものだったとする。新商品が生まれるまでの経緯、試作段階での苦労、突破口となった改善ポイントまで、紆余曲折の開発ストーリーが語られていたとする。開発担当者が喜々としてしゃべっている写真、試作品の写真、図やグラフ、さまざまなビジュアルが添えられていたとする。こうなるともう、完全にコンテンツだ。ひとりの読者(お客さん)として、十分にたのしめる読みものだ。

もっと極端な話をしよう。

ここに1枚のチューイングガムがあったとする。これはコンテンツではない。ただの駄菓子だ。しかしパッケージの表面に、ドラえもんの絵が描かれる。そうなると少し、コンテンツの要素が加わる。のび太が描かれたパッケージ、しずかちゃんが描かれたパッケージ、ジャイアンが描かれたパッケージ、スネ夫が描かれたパッケージ。5枚のガムを並べると、1枚の絵になる。この組み合わせはもう、完全にコンテンツだ。

コンテンツ化のポイントは、ストーリーやキャラクターの有無ではない。

分岐点となるのは、その根底に「エンターテインの精神が流れているか」、それだけである。シリアスな内容であっても、社会的メッセージを含んだものであっても、エンターテインの精神は変わらない。いいものを読んだ、気持ちのいいものに触れた、いい出会いだった、と思ってもらえてこそコンテンツなのだ。

読者(お客さん)はコンテンツに、ただの情報を求めているのではない。続きを読まずにはいられない、あの興奮。ページをめくる手が止まらない、あの没頭。読み終えたあともしばらく「その世界」から抜け出せなくなる、あの余韻。読む前の自分と読んだ後の自分とのあいだに、わずかながらの変化を感じる、あの清々しさ。こうした「読書体験」としか名づけようのないなにかを求め、読者はコンテンツを読んでいる。

じゃあ、どうすれば「文章を書く」だけのライターから、「コンテンツをつくる」ライターへのジャンプができるのか。

その鍵になるのが、「編集」という概念であり、プロセスである。

編集者はなにを「編集」するのか?

出版の世界には、「編集者」という職業がある。

きっとそのせいだろう、執筆と編集を切り離して考えるライターは多い。原稿を書くのはライターの仕事。もらった原稿を編集するのは――あるいは、どんな流れで書くのかあらかじめ指示を与えるのは――編集者の仕事。そう考えるライターたちだ。

しかし、この認識はまったく間違っている。

原稿を編集するのは、ライターの仕事だ。

編集者の役割を否定するのではなく、むしろ編集者の価値を十分すぎるほど認めるからこそ、断言する。原稿を編集するのは、あくまでもライターだ。そして編集者は、原稿の外側にあるものを、つまりコンテンツの「パッケージ」を編集する人間である。

では、コンテンツのパッケージとはなにか。

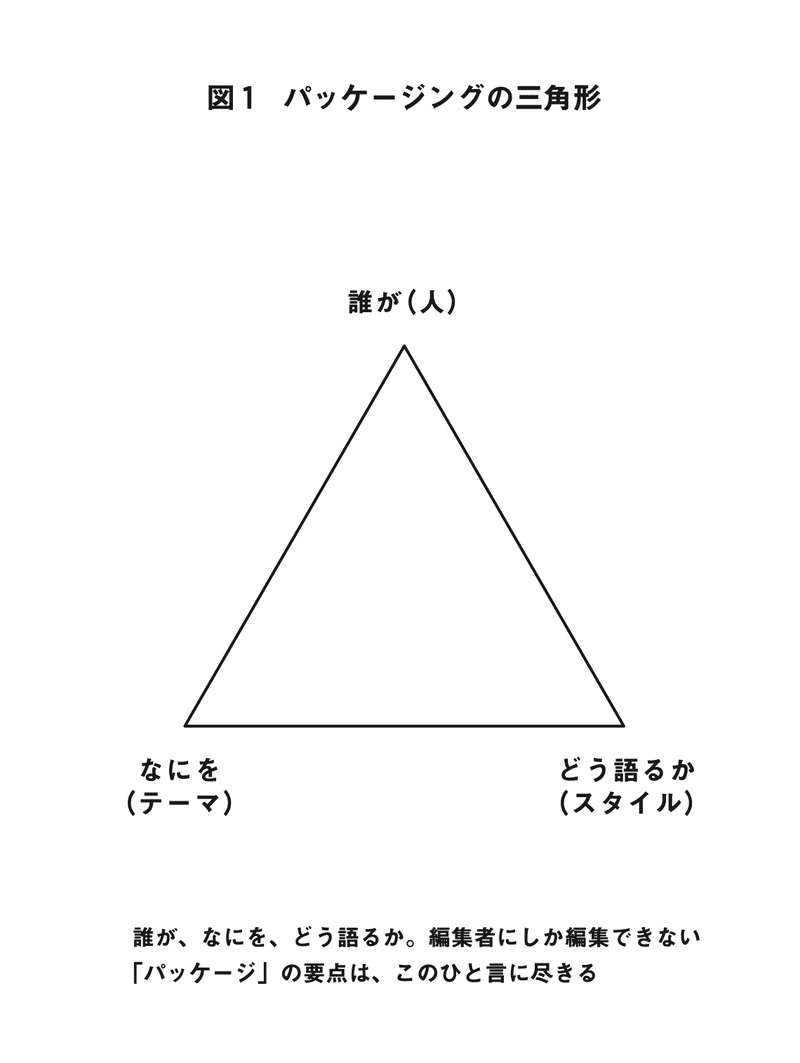

簡単に言えば、「人」と「テーマ」と「スタイル」の3つだ。

つまり、「誰が(人)」「なにを(テーマ)」「どう語るか(スタイル)」のパッケージを設計していくのが、編集者のもっとも大切な仕事なのである。順番に説明しよう。

(1) 人……誰が語るか

編集者はいつも、オファーする側の人間だ。

そしてどんな人気作家や売れっ子ライターであれ、原則として書き手はオファーされる側の人間だ。

わたし(編集者)はいま、誰に書いてほしいのか。誰に飽き飽きしていて、誰の新作を読みたがっているのか。このテーマにいちばん適した書き手は誰か。どの人であれば、自分のめざすコンテンツをかたちにしてくれるのか。――これは、編集者だけに与えられた贅沢な悩みである。

たとえば、ある編集者が「これからの時代のマネジメント」をテーマにした本をつくりたがっているとしよう。

しかしそれも、大企業のトップが語るマネジメントと、人気ラーメン店オーナーが語るマネジメント、気鋭の経営コンサルタントが語るマネジメント、またサッカー日本代表の監督が語るマネジメントとでは、コンテンツの姿はまったく異なってくる。書き手・語り手をチョイスする時点で、いちばんおおきな編集がはじまっているわけだ。

あるいは、もっと象徴的な事例を紹介しよう。アメリカでは、任期を終えて退任した元大統領による回顧録の出版が、半ば恒例化している。

第44代大統領バラク・オバマ氏の回顧録出版にあたっては、ミシェル夫人による回顧録との2冊セットで6000万ドル――1ドル110円換算で約66億円――という破格値での執筆契約が結ばれた。2019年に日本語版が刊行されたミシェル・オバマ氏の『マイ・ストーリー』と、2021年に日本語版の第一巻が刊行されたバラク・オバマ氏の『約束の地 大統領回顧録 Ⅰ』である。もちろん契約時点では、ふたりともなにも書いていない。どれくらい踏み込んだ内容の本になるのか、おもしろいのか、おもしろくないのか、具体的な中身はいっさいわかっていない。

それでも、「あのオバマ夫妻が、それぞれに語る」というだけで、コンテンツとして何物にも代えがたい価値がある。何十億円を払ってでも、契約を勝ち取る価値がある。たとえ赤字が出たとしても「あのオバマ夫妻の本を出版した」という事実は残り、それは自分たちのブランディングにおおきく寄与する。出版社は、そう判断したのだろう。「誰が語るか」は、それほどにも重要な指標なのである。

ただし、編集者の仕事は「人気作家や有名人をつれてくること」ではない。

大切なのは、必然性と説得力だ。たとえばアメリカの歴代大統領には、在任当時の「世界」と「アメリカ」を振り返り、総括する必然性と説得力が、誰よりもある。6000万ドルという回顧録の価値は、決して元大統領のネームバリューによるものではない。

同様に、たとえ人気作家や有名人とはいえない書き手であっても、そのテーマを語るに足るだけの必然性と説得力があれば、著者のネームバリューなど関係ない。実際、過去の日本でミリオンセラーとなった本を振り返ってみても、その多くが「無名の新人」による著作であることに気がつくだろう。逆に言うと、そのテーマを語るだけの必然性と説得力が著者の側になければ、読者(または市場)はかならず見抜くのである。

編集者にとって、編集の第一歩とは、ただ「人」を探すことではなく、「それを語るに足る必然性と説得力」の持ち主を探すことなのだ。

(2) テーマ……なにを語るか

平成の時代を代表するベストセラーのひとつに、『バカの壁』(養老孟司著/新潮社)という新書がある。2003年、ぼくが雑誌の世界から離れ、本の仕事をするようになったころに大ベストセラーを記録していた――それをうらやましく眺めていた――本である。

解剖学を専門とし、「唯脳論」を唱える養老孟司さんは、当時すでに日本の知を代表する人物だった。そんな知の巨人に「知性とはなにか?」ではなく、あえて「バカ」を語ってもらう。あらゆる人間に潜む「バカの壁」の正体について語ってもらう。すばらしいパッケージングだと、あらためて唸らされる。

書き手の選定(誰が語るか)と同じくらいに大切なのが、テーマの選定(なにを語るか)である。この両者は、ほとんど不可分の関係にあるといっていい。知の巨人にそのまま「知とはなにか」を語ってもらっても、それはいいパッケージングとは言えないだろう。人とテーマの組み合わせは、遠すぎてもいけないし、近すぎてもつまらない。

そこで大切になるのが、テーマを「転がす」という考え方だ。

たとえば、ある編集者が「禁煙」をテーマにした企画を思い立ったとしよう。禁煙指導を専門とするカウンセラーにアポイントをとり、話を聞きに行ったら抜群におもしろかったとしよう。「このメソッドなら、どんなヘビースモーカーでも禁煙できる、世のなかを変えられる」と興奮して帰ったとしよう。

しかし、そんなにすばらしい書き手との出会いがあったのなら、「禁煙」なんて古臭くて狭苦しいテーマのままでいいのだろうか?

もっと広く、「やめること」それ自体をテーマにできないだろうか? 禁煙に限定しないで、さまざまな悪習慣から抜け出すことをテーマにできないだろうか?

あるいは逆に、禁煙状態を継続するという視点に立って、「続けること」をテーマにした本にはできないだろうか?

さらにそこから仕事や勉強、ダイエットなど、さまざまな習慣化(続けること)への発展は考えられないだろうか? もしかすると、禁煙から遠く離れた、まったくあたらしいコンテンツができあがるのではないだろうか?

……ここでおこなっている作業は、テーマ選びではない。

じつはこれ、半分以上が「人」を編集しているのである。自分が惚れ込んだ書き手に対し、いちばん合ったテーマを提案し、その人のあらたな魅力を引き出す。これは編集者にしかできない編集作業だ。

テーマ選びにあたっては、最初の思いつきにこだわってはいけない。自説(最初の思いつき)にこだわりすぎると、もっとおもしろいはずのテーマを見過ごし、もっと本質的なテーマにたどり着けなくなってしまう。テーマとの組み合わせを通じて、「人を編集する」のが編集者の仕事なのだと考えよう。

(3) スタイル……どう語るか

英語のstyleには、「文体」という意味がある。

誰が、なにを、どう語るのか。この最後にくる「どう語るのか」は、まさにパッケージにおける文体の話だ。しかし、日本語で文体というと、どうしても「です・ます調」や「だ・である調」、あるいは体言止めの頻度やタイミングなど、語り口レベルの話に矮小化されがちだ。なのでここでは「スタイル」の語で説明したい。

たとえばあなたが、自分の恋愛経験について語るとする。

このとき、語る相手が同性なのか異性なのかによって、語り口やその内容は変わってくるだろう。仮に同性だったとしても、仲のよい友だちなのか、ほとんど初対面のような相手なのか、先輩なのか、後輩なのかによっても、話の細部は違ってくる。「誰が、なにを語るか」は同じなのに、「誰に向けて語るか」によって、変化するもの――それがここでの「スタイル」だ。われわれは普段、相手に応じて語りのスタイルを変化させている。しっかりと伝わるように。あるいは失礼のないように。たのしんでもらえるように。

これをコンテンツに置き換えて考えるなら、スタイルを考えることは「誰に、どう読んでもらうのか」を考えることだと言える。あるいは「そのコンテンツのゴールを、どこに設定するのか」と言ってもかまわない。

専門知識を持たない一般読者に向けたコンテンツであれば、そのスタイルは入門書的なものになるだろう。たとえ語り手がその分野を代表する世界的な権威であったとしても、物ごとの説明にあたっては、なるべくていねいであることが求められる。場合によっては写真やイラスト、グラフや図版などを挿入したほうが伝わりやすいのかもしれない。いっそのこと、一人称で書かれる文章よりも、インタビュー形式や対談形式にしたほうがわかりやすいのかもしれない。

テレビや新聞は、スタイルの棲み分けが顕著だ。

たとえば消費税が増税されたとき。全国紙の社会面やワイドショーでは、商店街や町工場で取材をおこない、「庶民の生活はどう変わるのか」を解説する。一方、日本経済新聞や業界新聞では、経営者や経済学者に取材し、「日本経済はどう変わるのか」や「企業経営はどう変わるのか」を解説する。

これは、全国紙の記者が庶民的で、経済紙の記者は専門知識が豊富で、というほど単純な話ではない。すべてはスタイルの違いであり、「誰に向けて語るのか」「顧客はどこにいるのか」の違いである。実際、全国紙の経済面では「日本経済」や「企業経営」に関する解説記事が載っているはずだ。

以上、「誰が、なにを、どう語るか」のトライアングル(図1)がうまくつながったとき、コンテンツの価値は最大化する。

わかりやすい例を挙げよう。

1988年、ひとりの天才物理学者が一般読者向けの、画期的な宇宙論の書を出版した。その本は、全世界で1000万部を超えるベストセラーとなり、日本だけでも100万部を突破した。著者の名は、スティーヴン・W・ホーキング。2018年に永眠した理論物理学者であり、日本語版のタイトルは『ホーキング、宇宙を語る ビッグバンからブラックホールまで』(林一訳/早川書房)である。

ここでおもしろいのは、英語版の原題が『A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes』という、ややそっけないものだった点だ。直訳すれば「時間の歴史:ビッグバンからブラックホールまで」。もしも日本語版をそんなタイトルにしていたら、間違いなくミリオンセラーには育たなかっただろう。

シンプルに見える日本語版のタイトルには、「天才物理学者のホーキング博士が」「宇宙のはじまり(ビッグバン)からおわり(ブラックホール)までについて」「会話体でわかりやすく説明する」という情報が、原題の意図を損なうことなく見事に詰まっている。ホーキング博士を入口として「この人、気になっていたんだよな」と手に取る読者、宇宙の始終というテーマを入口に「それはおもしろそうだ」と読みはじめる読者、スタイルを入口にして「これなら自分にもわかるかもしれない」と感じる読者、さまざまな人びとが手に取っていくであろうパッケージである。英語版の原著がすぐれていたのはもちろん、日本語版への再編集もまた完ぺきだった。

ちなみに、一般読者向けの科学書をめざしたホーキング博士は、同書の執筆にあたって「本文中に数式がひとつ入るごとに、読者が半減するぞ」と知人から忠告を受けたという。一般読者は、本のなかに数式が入っているだけで怖じ気づき、読んでくれなくなる、と。そのためホーキング博士は、いっさいの数式を用いることなくこの本を書き上げようとした。けれども唯一、どうしても入れざるをえない数式が出てしまった。それがアインシュタインの有名な式、E=mc2だった。――これは、個人的にとても好きなエピソードである。

編集者の仕事は、多岐にわたる。企画を考えることも、作家に寄り添うことも、関連資料を集めてくることも、読後の率直な意見や感想を伝えることも、デザイナーと版面デザインを検討することも、プロモーションに奔走することも、すべて編集者の仕事だ。

しかし編集者にとっての「編集」とはなにかと問われれば、ぼくは「誰が、なにを、どう語るか」の設計だと答える。究極的に編集者は、「人」を編集しているのだと答える。

そこから先、コンテンツとしての原稿を編集していくのは、作家やライターの仕事なのだ。

ライターが「編集」するもの

編集者とは「誰が、なにを、どう語るか」を編集する人間だ。

一方、原稿そのものを編集していくのは作家であり、ライターである。なんの編集もなされないままに書かれた文章は、必要な情報は網羅されていてもエンターテインに欠けている。われわれライターは編集という武器を手に入れ、「書く人」から「つくる人」へと変わらなければならない。

以上がぼくの――つまりはこの本の――大前提だ。

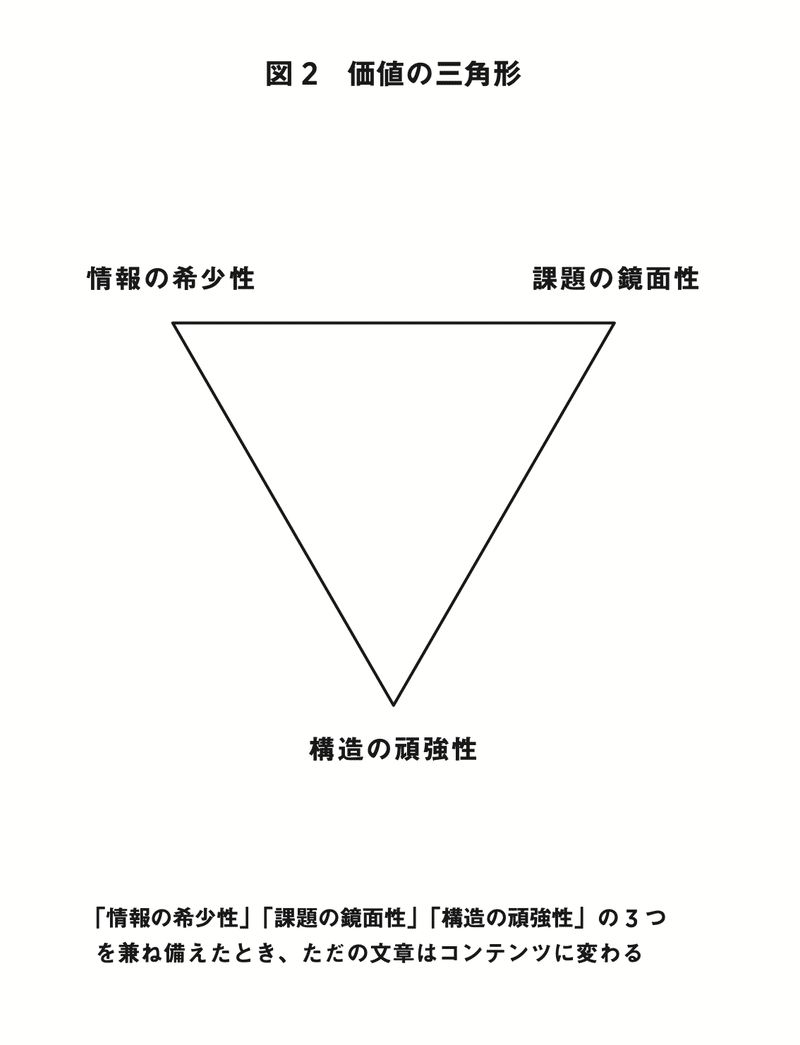

それでは、ライターにとっての編集とはどのようなものなのか。ぼくは次の3つが揃ったとき、価値あるコンテンツが生まれると考えている(図2)。

(1) 情報の希少性

いったんライターという立場を離れて、自分がお客さんになった前提で考えてほしい。たとえば画期的なダイエット法を謳う本があったとする。それを買って、読んでみたとする。しかしそこには「摂取カロリーを控えましょう、糖質を制限しましょう、適度に運動をしましょう」といったことしか書かれていないとする。きっとあなたは落胆するだろう。だまされた、買って損した、とさえ思うかもしれない。

別に、嘘の書かれた不誠実な本ではない。カロリー制限、糖質制限、適度な運動、いずれも科学的な根拠があり、統計的にも裏づけられたダイエット法であるはずだ。書いてあるとおりに実践すれば、おそらく痩せられる。

にもかかわらず、「だまされた」と思ってしまうのは、なぜなのか。

――それが「既知の情報」だからである。

コンテンツは、「ここでしか読めないなにか」が含まれたとき、はじめて本質的な価値を手にする。元大統領の回顧録や、著名人インタビューのように、「人」が強いコンテンツであってもその原則は変わらない。よその場所でも読めること。他の媒体でもしゃべっていたこと。言われるまでもない一般論。これら既知の情報だけで構成された原稿は、なんら本質的な価値を持ちえないと考えよう。読者はいつも「出会い」を求め、「発見」を求めているのだ。

だからこそライターは、常に「ここでしか読めないもの」を探しながら取材をし、執筆していく必要がある。裏を返すとライターは、「なにが既知の情報なのか」を知っておく必要があるし、調べあげておく必要がある。

漫画雑誌「週刊少年ジャンプ」の欄外には、「〇〇先生の作品が読めるのはジャンプだけ!」のコピーが掲げられている。情報の希少性を考える際、ぜひ思い出してもらいたいことばだ。

(2) 課題の鏡面性

ここでぼくが、きのう見た夢について語りはじめたとする。

「タクシー会社で面接を受けていたら、奥の扉から白いヤギが入ってきて、履歴書を食べはじめた。立ち上がってよく見ると、それはヤギのかたちをしたアイスクリームで、みるみるうちに溶けていった。面接官だと思っていたおじさんはうちの犬で、尻尾をぶんぶん振りつつアイスクリームを舐めはじめた」

そんな、よくわからない夢の話を、何十ページにもわたって語り続けたとする。

情報の希少性という観点から見れば、これも十分に「ここでしか読めないもの」だ。おもしろく読めるはずの話だ。しかし、最後まで興味深く聞いてくれる人はほぼ皆無だろう。

誰だって、自分が見た夢についてはおもしろく感じる。脈絡のないひとつひとつのエピソードを思い返しては「あれはなんだったんだろう?」と笑ってしまう。しかし、ほかの誰かに「こんなおもしろい夢を見たんだよ」と話してみても、さほどよろこんでもらえない。こちらが熱弁を振るうほど、相手は冷めていく。

自分の夢がおもしろく感じるのは、それが「自分ごと」だからだ。

そして周囲の誰もおもしろがってくれないのは、それが「他人ごと」でしかないからだ。

われわれは自分が見た夢そのものをたのしんでいるのではなく、「そんな夢を見てしまった自分」を、おもしろがっているのである。

さて、これをコンテンツに置き換えて考えてみよう。

なにかの雑誌に、「今月の星座占い」が掲載されている。このとき上から順番に通読する人は、まずいないだろう。真っ先に自分の星座を探しあて、そこを読むと思われる。ぼくの場合は、乙女座だ。そして家族や恋人など、身近な人の星座を読むことはあっても、12星座すべてを読むことはしない。「他人ごと」と「自分ごと」のわかりやすい例である。

原稿をコンテンツとして成立させるためには、そこになんらかの「自分ごと化」できる要素が必要だ。ぼくにとって、乙女座を含まない「11星座占い」は、ほとんど無価値の読みものである。

たとえば、おもしろい小説を読んでいるとき。よくできた映画を観ているとき。われわれはその作品世界に没入する。手に汗を握り、心臓がバクバクして、ときに涙さえ流してしまう。そこに魅力的なストーリーがあるからではない。没入の鍵は、物語(ストーリー)の有無よりもむしろ、「人格(キャラクター)の付与」にある。魅力的なキャラクターがいるからこそわれわれは、そこに自分を重ね、作中の出来事を自分ごととして読み、手に汗を握る。自己を投影するキャラクターがいなければ、うまく感情移入することもできない。フィクションの世界で口を酸っぱくしてキャラクター造形の大切さが語られるのは、それが自分ごと化に欠かせない要素だからなのだ。

では、キャラクターの登場しない、非フィクションの原稿に必要なものはなにか。

ブリッジだ。対象と読者とをつなぐブリッジを架けることだ。

たとえば、ノーベル賞につながるような学問上の大発見を紹介するとき。専門家たちが「向こう岸」で語り合っているうちは、対岸の火事に過ぎない。そこに橋が架けられてようやく、読者は「自分ごと」として、なんらかの興味や切実さをもって読むことができる。多くの専門家たちは、どうしても「向こう岸」での議論に終始し、橋を架けることに無頓着だ。読者の存在を忘れ、読者との対話をおろそかにしてしまう。対岸からの橋を架け、読者との対話を促すのは、非専門家であるライターの仕事だろう。「自分には関係ない」と思われたら、読んでももらえないのである。具体的にどうやって橋を架けるのかについては、第二部で詳述しよう。

コンテンツは、なんらかの意味で読者を映す鏡のような存在でなければならない。鏡面性を持たない曇ったコンテンツは他人ごとであり、おもしろく読んでもらえないのである。

(3) 構造の頑強性

ぼくは、自分のことを特別に「文章がうまい」ライターだとは思っていない。

どんなに下駄を履かせても、中の上くらいのものだ。謙遜しているのではなく、冷静に、客観的に見て、そう思う。ぼくよりも表現力のゆたかなライター、いわゆる「文章がうまい」ライターは、知り合いだけでも何人もいる。かなわないと思うし、尊敬もしている。あんなふうに書けたらいいなと、こころから思っている。

一方、自分のつくる本について「おもしろくない」とはまったく思わない。むしろ、最高の本に仕上げる自信を――たとえそれが過信だったとしても――いつも持っている。

いわばこれは、意匠(デザイン)と構造(ストラクチャー)の違いだ。

たとえばアップルの直営店、アップルストア。ガラス張りの店舗は無駄なノイズが極限まで排され、階段さえも強化ガラスによってつくられている。プロダクトに関する同社の思想を体現するような、すばらしい意匠だ。

しかし、これが地上30階建ての高層ビルだったら、どうだろう。そうなれば当然、意匠よりも構造が優先される。さすがに全面ガラス張りの建物では、安心して買いものもできないだろう。耐震性、耐久性、耐火性を考えるのはもちろん、1階から最上階までの動線をどう設計するのか、意匠と構造をどう両立させるのかなども、じっくり考えなければならない課題だ。

文章も同様で、たとえば囲み記事レベルの短いものであれば、構造のことなどほとんど意識しなくてかまわない。表現(意匠)を最優先に書いていけばいい。けれど、文量が多くなればなるほど、構造が重要になってくる。設計図も必要になるし、精緻なロジックが求められる。構造を設計する力(構成力)に乏しいライターは、たとえ文章そのものがうまかったとしても、長い文章が書けない。書いてもグラグラの、倒壊寸前のコンテンツになってしまう。コンテンツをつくることは、建造物を建てる作業によく似ている。論理の柱が危うい建物では、まっとうなコンテンツにはならないのである。

以上、編集者とライターのトライアングルが重なり合ったところで、ほんとうのコンテンツが完成する(図3)。「超」がつくほどのベストセラーやロングセラーとなっている本は、ほぼ例外なくこの図で説明できるはずだ。

ふたたびライターの定義について

ライターの主戦場が「出版」だった時代、ライターと編集者はきれいに分業できていた。出版社には編集を専業とするプロの編集者がいて、さまざまな知見が蓄積され、継承されていた。ライターは「書くこと」だけに専念していれば、それでよかった。

しかし、2010年代に突入したあたりからその図式が崩れていく。

いま、ライターを名乗る人のほとんどは「ウェブ」を主戦場としている。それ自体はまったく自然な流れだし、ウェブメディアだからこそできることも多い。問題は、オウンドメディアを筆頭に、専業の――あるいはプロと呼べる――編集者を持たないメディアが急増していることだ。一般にウェブディレクターと呼ばれる彼らの多くは、アクセスデータを読むことはできても、編集ができない。進行管理はできても、編集ができない。そのため、つくられるコンテンツの多くは「いま流行っているもの」や「最近数字がとれたもの」の後追いになってしまう。残念ながら世のなかにあふれるコンテンツの質、その平均値は明らかに減退している。

では、どうすれば魅力的で、ほんとうに価値のある、長く愛されるコンテンツをつくることができるのか。

ライターが、これまで以上に「編集」に踏み込んでいくしかない。場合によっては編集者が担っていた「誰が、なにを、どう語るか」というパッケージの設計にまで、踏み込んでいくしかない。編集者の育成・養成は、われわれライターの関知できる範囲にない話だ。

おそらく、いまウェブを主戦場としながら人気を集めているライターたちは、文章力以上に「編集力」の確かさで支持を得ている。今後、ライターと編集者の境界線はますますあいまいになっていくだろう。

そのうえで、あえてライターの定義について考えたい。

ライターとはなにか。先に述べた「コンテンツをつくる人」は、小説家や詩人たちにも当てはまる定義だ。そうではなく、もう一歩踏み込んだ「なにを書く人のことを、ライターと呼ぶのか」について考えてみたい。

そもそもライターとは、からっぽの存在である。

天才物理学者の知識も、合衆国大統領の経験も、シェイクスピアのひらめきも、なにひとつ持ち合わせていない、からっぽな人間だ。

だからこそライターは、取材する。

からっぽの自分を満たすべく、取材する。

自分と同じ場所に立つ読者に代わって、取材する。

誰かの書いたものを読み、誰かのつくったものに触れ、誰かの語ることばに耳を傾け、しつこく何度も問うていく。それはなにか。なぜそうなるのか。そのときなにが起こり、あなたはどう思ったのか。人に、書物に、その他のさまざまに、たくさんの問いをぶつけ、できうるかぎりの理解につとめていく。

問いの矛先は、自分にも向けられる。お前はいまの話を、どう読んで、どう聞いたのか。ほんとうに理解したといえるのか。どこまでがわかっていて、どこから先がわからないままなのか。ジグソーパズルのピースは、あと何枚足りないのか。しつこく自分に問いかける。

そうして自分に理解できたことだけを、あるいはそこから立てた自分なりの仮説を、系統立ててまとめていく。ひとつのコンテンツとして、仕上げていく。たとえばソクラテスの弟子、プラトンがそうしたように。あるいは親鸞の弟子、唯円がそうしたように。

つまり、からっぽのライターは、本質的に「取材者」なのだ。取材なしでは、なにひとつとして価値あるものを生み出せない人間がライターなのだ。

だとした場合、ライターはなにを書いているのか?

小説家が小説を書き、詩人が詩を書き、エッセイストがエッセイを書くのだとした場合、ライターはなにを書いているのか?

取材したこと、調べたことをそのままに書くのがライターなのか?

違う。ぜったいに違う。

ぼくの答えは、「返事」である。

「わたしは、こう理解しました」

「わたしには、こう聞こえました」

「わたしはこの部分に、こころを動かされました」

「わたしだったらこんなことばで、こういうふうに書きます」

「なぜならあなたの思いを、ひとりでも多くの人に届けたいから」

それがライターの原稿なのだ。ライターは、取材に協力してくれた人、さまざまな作品や資料を残してくれた作者、その背後にある文化、あるいは河川や森林などの自然に至るまで、つまりからっぽの自分を満たしてくれたすべての人や物ごとに宛てた、「ありがとうの返事」を書いているのである。

取材相手への敬意が深いほど、返事はていねいになるだろう。取材相手を軽んじているほど、返事は雑になるだろう。返事(原稿)には、取材者としての姿勢がかならず反映される。

ライターとは、「取材者」である。

そして取材者にとっての原稿とは、「返事」である。

取材者であるわれわれは、「返事としてのコンテンツ」をつくっている。

このことばを胸に、「取材・執筆・推敲」の具体を考えていこう。そう、まだまだガイダンスを終えたに過ぎない。本論はここからはじまるのである。

以下、第一部「取材」、第二部「執筆」、第三部「推敲」と、ガイダンスを含めて全十章に渡って本文が続いていきます。

【第一部 取材】

第1章 すべては「読む」からはじまる

第2章 なにを訊き、どう聴くのか

第3章 調べること、考えること

【第二部 執筆】

第4章 文章の基本構造

第5章 構成をどう考えるか

第6章 原稿のスタイルを知る

第7章 原稿をつくる

【第三部 推敲】

第8章 推敲という名の取材

第9章 原稿を「書き上げる」ために

あとがきにかえて