母の味をたどって【#うちのカレー】

ここに色あせた1冊の大学ノートがある。

開くと、罫線にはおさまりきれない、ちょっとクセのある亡き母の文字。かつて喫茶店を営んでいた母が遺した、レシピノートだ。

キッチンに立ち、ぐつぐつ煮立つ鍋の中を無心に見つめていると、不思議と昔のことばかり思い出す。

「人に使われる働き方はしたくなか」

そう言って父が脱サラしたので、私はサラリーマンの娘から自営業の娘になった。

その父が商売をコロコロ変えるので、気がついたらカレー屋の娘になっていた。

私が小学校5年生の時の出来事である。

今でも思い出す。

焦げ茶色の重たい木製のドアを開けると、チリンと鈴の涼やかな音色が鳴り、サイフォンで淹れたコーヒーの香りが漂ってくる。

看板メニューはカレーライス。

ほの暗い照明が灯り、落ち着いたジャズが流れる、昔ながらの喫茶店だった。

父の商売に巻き込まれる形で、母が厨房に立ち、叔母や大学生の兄が給仕することが決まった。

一番苦労したのが母である。

なにぶん、飲食店経営などはじめてだ。

いくら母が料理上手とはいえ、そもそも飲食店に勤務したことすらないメンバーばかり。

どんなメニューを提供するか。

金額はいくらにするか。

美味しい店があると聞けば偵察に行く。

やることはたくさんあって、それは無茶な船出であった。

カウンターとテーブル席を入れて、15人くらいは入れるお店だっただろうか。

スマートフォンなどなかった時代である。

小銭をじゃらじゃらと握りしめたサラリーマンが、店の桃色をしたダイヤル式の公衆電話を目指してやってきては、ついでに飲食していく。

朝はモーニングセットを提供し、ランチの時間には近所の会社員で賑わい、3時のコーヒーの時間が終わったら、夕方には閉める、そんな店だった。

家に帰っても「おかえり」と言ってもらえる家庭ではなかった。けれど喫茶店業を営む両親のことは、学校に通うだけじゃ見られない世界を見せてくれる存在として、誇りに思っていた。

だが、そんな生活は長くは続かなかったのである。

借りていた店舗の都合で、1年ちょっとで店を閉めることになったからだ。

経営状態も良くなかったと思われる。いつも両親は、帳簿とにらめっこしていた。

厨房で慣れない大鍋を振るい続けた母は、腱鞘炎を患っていた。彼女が始終、右腕をさすっていたのを、昨日のことのように思い出すことができる。

母が喫茶店時代の思い出話をすることは、あまりなかった。

ただ、店でお客様に「ママ」と声をかけられるから、夫である私の父から「『ママ』と呼ばれるのがイヤになった」と口にしたことがあった。若い頃から美人と評判だった母だが、けして人前に立つのは好きではなかったと思う。

「本当は専業主婦になりたかったの」

と言っていたから、天職ではなかったのだろう、喫茶店業は。

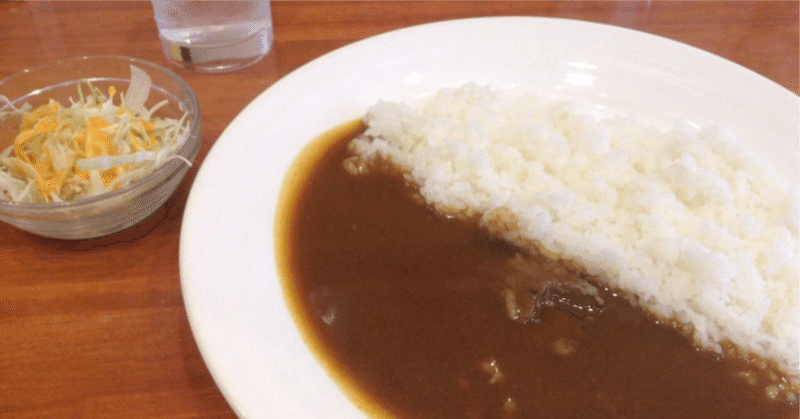

店は早々になくなってしまったが、カレーライスは、ひいき目に見ても絶品だった。

お客様にも好評だったようである。

ランチの時間にお客様が殺到して、「ごはんが足りない!」なんてピンチもあったそうだ。

ふわぁと鼻腔をくすぐるスパイシーな香り、大量の玉ねぎが溶け込んで、牛肉だけになったトロトロのカレーは、ピリッと辛さもあるけれど、フルーティーな甘さもある優しい味。また食べたくなる味なのだ。

あれから、いろんなお店でカレーライスを食べてきた。けれど、同じ味には巡りあえていない。

店をやめてから、家で母があのカレーを作ってくれることがあった。

だけど、それは残念ながら別物だった。

家の狭いキッチンで作るそれと、大きな寸胴で、大量に作るカレーではどうにも勝手が違うらしい。

あれから月日は流れ、11年前に母は亡くなった。

私は今、もう食べられなくなったあのカレーを再現しようとキッチンに立っている。

まず大量の玉ねぎをみじん切りにする。

それはもう、溢れでる涙も相当な量だ。

次に、そのみじん切りをニンニクペーストで炒める。換気扇をガンガンに回していても、玉ねぎが腐ったような悪臭が漂ってくる。

大量の玉ねぎがきつね色に変わる頃、牛肉を投入。さらに炒める。

肉の色が変わると、水を入れブイヨンを放り込む。

それから後は、ブクブク煮詰まる鍋を見ながら、根気よく灰汁取りをしていくのだ。

問題は、この後である。

母は2種類のカレー粉をブレンドして使っていた。だが私はブレンドの割合を知らない。

これまで何度もカレー作りにチャレンジして、父や兄に食べさせてきた。しかし、美味しいけれど、"お母さんの味"にはならなかったのである。

店を始める直前に書き始めた母のレシピノートには、ドリンク類の作り方、日替わりのおかずのレシピの記載、メニューの参考になりそうな当時の新聞の切り抜きなんてのも貼ってある。

だがノートに、あのカレーの記述はない。

調理法は、すべて母の頭の中。

すべてもっていってしまった。

美しく勝ち気で、それでいて優しい母のキリッと厨房に立つエプロン姿が好きだった。

母の作る、あのカレーが好きだった。

彼女から学んだことは、たくさんある。

中でもいざとなったら腹を括る、その潔さだ。

私は、さまざまなことを教えてくれた存在を、永遠になくしてしまったのである。

「最期に幸せな人生だったと思いながら死にたい」

そう語っていた母に、幸せだったと実感できる最期は訪れなかった。

晩年、病を得た母とは意思の疎通ができなくなっていた。語ろうと試みる言葉は私達には聞き取れず、ペンをもつことすら出来ない。

さらに、手術後の経過が悪く意識不明となって4年。結局一度も意識を取り戻すことなく、母は旅立っていった。

後悔しない生き方をしよう、いつ死ぬかわからないんだから。

私は自分に、そう言い聞かせながら生きている。

現在40を過ぎた私は、気ままな実家暮らし。嫁にも行かず、子どももおらず、非正規雇用という不安定な立場を続けている。

家族のために働いてきた母とは真逆の人生だ。

私が派遣社員になったのは、母の病が治らないものであることを知って、仕事と介護の両立を考えたからである。私が腹を括った瞬間は、母に寄り添うと決めた、あの時だった。

かつて母がまだ元気だった頃、私に縁談話が持ちあがったことがある。全くその気のなかった私は、母と大喧嘩になった。

子どもの頃から「結婚しない!」と宣言していた娘が、まさか年頃になっても、本気で結婚願望がないなどとは思いもしなかったのだろう。

あの時、母の言うことを聞いて結婚しておけば、喜ばれただろうと思う。

だが私は、母のために覚悟を決めることができたが、他の誰かの犠牲になることや、我慢を強いられるのは御免だ。

私はもう、誰にも振り回されたくないのだ。

母が、けして好きではなかった仕事に携わったのは、私達家族を養うためだった。

私達の犠牲になって死んでいったのだ、という思いが、どうしてもぬぐいきれない。

結婚もせず子どもをもたないという自分の選択に、後悔はない。

だが。

私に幸せな結婚をし、子育てをしてほしかった母は、自由に振る舞う今の私の姿を見たら、眉をひそめるだろうか。

カレーの鍋をかき回し、何度も味見を繰り返しながら、頭ではもう、自分の味でいいじゃないと思っている。

しかし、舌は母の味を忘れられない。

私は、母のような生き方はしないと否定しながら、亡くなった母に認められたいと未だにあがき続けている。

いつになったら、私は己を認められるようになるだろう。

亡き母も、彼女が残してくれたノートも、答えを教えてはくれない。

※ サムネイルは、当時のカレーライスを思い出させてくれた、“みんなのフォトギャラリー“ushiwoi さんの作品からお借りしております。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?