山本作兵衛の世界─記憶の坑道

筑豊の炭鉱画家、山本作兵衛(1892~1984)の回顧展。世界記憶遺産に登録されてから、改めて再評価の機運が高まっているが、本展は、質的にも量的にも、これまででもっともまとまった良質の企画展であった。それは、これを企画したのが「美術館」ではなく「博物館」であったということと、おそらく無関係ではない。

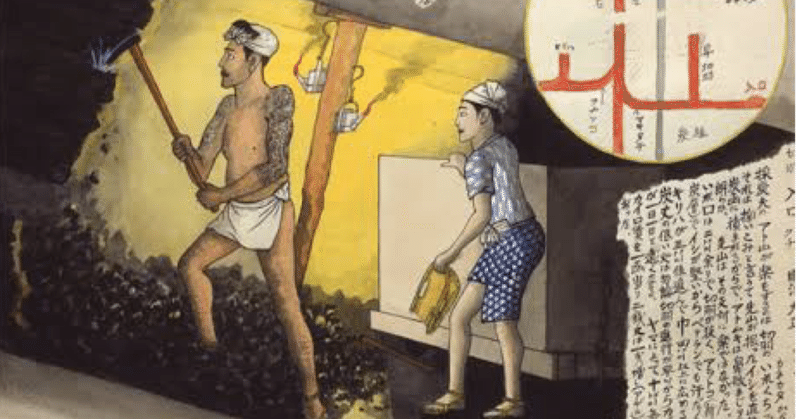

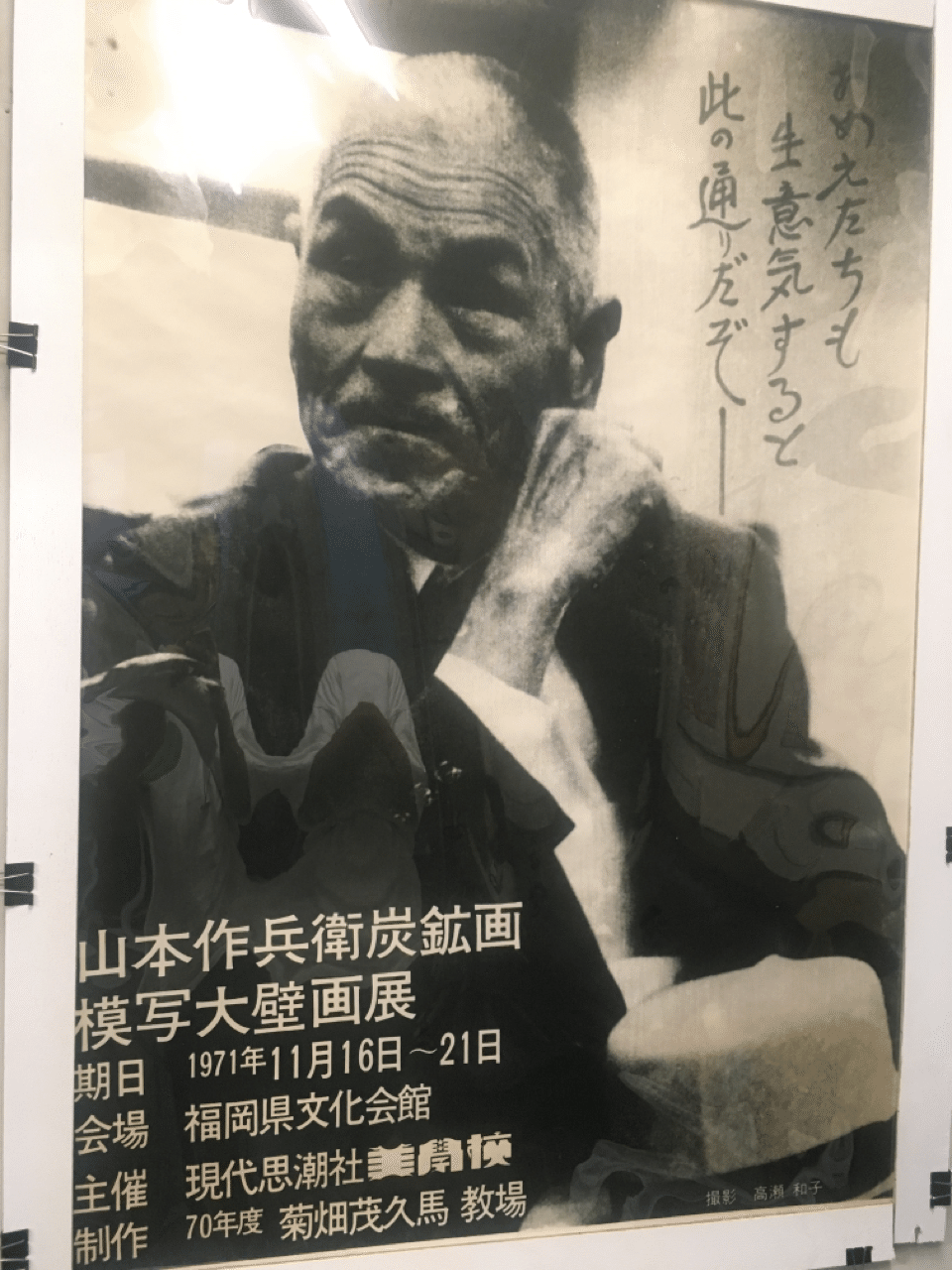

展示されたのは、画用紙に水彩や墨で描かれた炭鉱画の原画をはじめ、関連する映像、炭鉱で使われていた機械や器具、筑豊の鉱山を示す地図など、160点あまり。それらが明快な展示構成によって整然と展示されていた。坑道を模した入り口から会場に入ると、石炭の塊が出迎え、野見山暁治が描いたベルギーのボタ山の絵や吉田初三郎による鳥瞰図が続く。その後も、作兵衛が描いた炭鉱労働の器具を実物とあわせて展示したり、菊畑茂久馬が美学校の生徒とともに制作した300号の「炭坑模写壁画」の9枚すべてを同一の壁面に並べて展示したり、酸性紙に描かれた炭鉱画の劣化を防ぐための保存研究の技術と成果を発表したり、あるいはサッカー日本代表の内田篤人が所属するドイツのブンデスリーガの「シャルケ04」が元来炭鉱のクラブであり、現在でも節目のセレモニーでは選手たちが坑内に下りるという逸話を紹介したりするなど、展示の随所に工夫が凝らされていた。作兵衛の原画だけでなく、それらに関連する文化表現やそれらを包括する社会的な背景を総合的に見せていたのである。なんであれ「美術」に回収しようとする美術館では期待できない、博物館ならではの優れた展観であった。

しかし、そもそも作兵衛の炭鉱画は、本来的に従来の「美術」の範疇に収まらない。水彩の技術は稚拙であるし、人体表現のデッサンも精確とは言えないからだ。しかも、余白を埋め尽くすほどの文字によって絵を図解している点も、色彩や線、形態を重視する反面、物語性や文学性を排除するモダニズムの基準から大きく逸脱している。にもかかわらず、作兵衛の絵が来場者の視線を釘づけにしてやまないのは、いったいどういうわけか。

それは、本展の企画者で同館館長の有馬学が正確に指摘しているように、作兵衛の絵が「肯定の思想」に貫かれていることに一因があることは間違いない。どれほど過酷な炭鉱労働であれ、暴力的な事件であれ、作兵衛はそれらを否定的にではなく、あくまでも肯定的に、すべての人間存在を肯定するかのように描いている。実際は暗い坑内をあえて明るい光と色彩で描いたのも、その肯定の思想の表われであろう。しかし、それだけではあるまい。

山本作兵衛の炭鉱画は、一般的には、アウトサイダーアートとして考えられがちである。作兵衛が美術教育を受けておらず、その絵のありようも絵の主題である炭鉱も、近代の基準からすれば「外部」にあるからだ。だが作兵衛の絵には、いわゆるアウトサイダーアートの特徴とされる、他者を顧みない排他的な独善性は一切見られない。むしろそれは、炭鉱について何も知らないわたしたち来場者の耳に届くように、丁寧に語りかけている。声は聞こえずとも、その絵の前に立つと、作兵衛の語りを聴いているような気がするのである。だからこそわたしたちは、作兵衛の語りに耳を澄ますかのように、その絵に視線を注ぐのだ。しかし、絵というものは、本来的に、そのようなものではなかったか。

山本作兵衛の炭鉱画は、近代にとってのある種の原点を示している。炭鉱が日本の近代化を支えた産業だったからではない。作兵衛の絵は、近代以後の美術の展開からすると、アウトサイダーアートとして括られるが、同時に、その展開との距離を計測するための座標軸になりうるからだ。近代社会ないしは近代絵画がどれほどの距離を歩んできたのか、あるいはより直接的に言えば、いったい何を失ってきたのか。わたしたちは作兵衛の語りに耳を傾けながら、そのことに思いを馳せるのである。山本作兵衛の炭鉱画は、近代遺産へのノスタルジーではないし、あまつさえ近代礼賛のセレモニーでもない。それは、「近代」の実像を把握するための、すぐれて批評的な文化表現なのだ。

初出:「artscape」2015年08月01日号

山本作兵衛の世界─記憶の坑道

会期:2015年6月6日~7月26

会場:福岡市博物館

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?