「絵の思考」とその魅力-坂本夏子さんの絵について 秋庭史典

秋庭史典

1 はじめに

わたしが初めて坂本夏子さんの絵を知ったのは、人より遅く、2010年3月に名古屋市伏見の画廊白土舎で開かれた個展『BATH,R』のときです。それ以来、2016年にARATANIURANOで開催された個展『画家の網膜』に関連して坂本さんと対談を行なったり、また2017年にはartscapeの影山幸一さんからの坂本さん絵についての取材に答えたり(影山2017)、などを通して坂本さんの絵と関わってきました。ですが、坂本さんとその絵についてのテキストを書くのは、実は初めてです。9月末(注:2020年2月だそうです。なんども申し訳ありません)には坂本さんの初の画集が赤々舎から出版され、そこに研究者による本格的な坂本さんについての論が掲載されるということなので、いろんな意味でタイミングが悪いような気もするのですが、ここでは、坂本さんの絵の特徴とは何か、坂本さんの絵の何がわたしを惹きつけているのかについて、あくまで個人的な意見を述べたいと思います。

以下では、しばしば坂本さんの言葉を引用しますが、かなり自由な仕方で行います。坂本さん自身がそう考えているというのではなく、わたしがそう解釈した、ということで理解してください。もちろん、坂本さんご自身にとっては、絵からではなく作家の言葉から出発することや、過去の自分の発言にいつまでも絵の理解が縛られ続けることは、好ましくないものと思われます。けれども、自分で絵を描くことのないわたしにとっては、言葉が一番の入り口になります。たとえそれでは絵の一面しか捉えられないとしても、です。

2 絵の思考

【坂本さんの絵の特徴、その素晴らしさとは何か?】この問いに答えるために、坂本さんの絵を語るうえでのひとつのキーワードである「絵の思考」について考えていきたいと思います。

2.1 絵は思考のログ

坂本さんの言葉の中でわたしが重要と思うものに、「絵は『思考』の痕跡が一望できる〔稀有な〕メディア」(梅津&坂本2013)というのがあります。(現在では「痕跡」ではなく「ログ」と呼ばれていると思われますので、これ以降は「ログ」を用います。)

しかし、「絵の思考」という言い方には、誤解からか、反発を覚える人もあるようです(絵と思考、ということで言えば、パウル・クレーの『造形思考Das bildnerische Denken』がすでにあるわけですが)。そこで、まずこの絵の思考という考えについて想定される疑念に答えることから始め、徐々に坂本さんの絵の特徴を明らかにしていくことができれば、と思います。

2.2 絵は思考と関わることができるか

「絵の思考」という言い方を聞くだけで、思考とは、論理的・科学的なものであって、絵が思考と関わることなどありえないと反発する人がいます。そのように言う人には、かつて美学者Beardsleyが述べたことの一部が影響しているのかもしれません。Beardsleyは、絵によって命題を表現することはできないとしました。命題表現されないものはその真偽を論理的に判断できません(Beardsley 1981, pp.367-399. 念のために付け加えれば、彼は絵が科学的真理とまったく関係を持ちえないとは言っていません)。

しかしこうした反発の背後に潜んでいる前提、すなわち科学理論を命題の集まりと考える「文パラダイム」の考えは、すでにかなり以前に、「意味論的捉え方」と呼ばれるものにとって代わられています。そして意味論的捉え方では、命題だけでなく、図、グラフ、ダイアグラム、アニメーションといったさまざまな視覚媒体もまた、科学理論にとって不可欠なものとして認められています(戸田山2005, pp.213-238; Akiba 2013)。視覚媒体も、科学的思考や論理的思考と無縁というわけではないのです。さらに進んで近年では、科学が真理を扱う方法と美術における表象の方法とを並べて論じようとする人さえいます(Chakravartty 2010, 立場は違いますが、秋庭2013)。

2.3 問いに答えを与えるー図

もちろん、坂本さんの絵の特徴は科学的真理に関わるところにあり、そこが素晴らしいのだ、と言うのではありません。ただ、図を描きながら推論を行い、与えられた問いに対する答えを導くのは、小さい頃からみんな行なってきたことではないでしょうか。絵や図で思考するのは、それほどおかしなことではないはずです。実際、パース記号学や現象学に基づくダイアグラム研究で知られる Stjernfeltは、図を「思考実験のための形式機械」と呼び、例として、補助線によりもともとの図にはなかった錯角や同位角にあたるものを生成しながら、三角形の内角の和は180度、平行な2本の直線に1本の直線が交わるとき錯角や同位角の大きさは等しいといった知識を用いて未知の角の大きさを求める例や、パースのアルファグラフの例を挙げています(Stjernfelt 2007, p.100)。とはいえ、坂本さんの絵を「図」と呼ぶことには、抵抗が感じられます。なぜでしょうか。

2.4 問いに答えを与えるー絵

ここであらためて、「絵の思考」についての坂本さんの言葉を確認してみましょう。こんな風に言っていました。

「それぞれに異なる絵の構造は、プロセスの上で異なる『問題』を投げかける。それぞれの問いに対する『絵の思考』による返答が、結果として絵画独自の空間になっている」(坂本2012a, p.30)

もう少し補足すると、絵がまず、〈次のルールだけを用いて、ひとつの絵画空間を完成させなさい〉と問いかけます。その答えは、〈最終的に成立した絵画空間〉ですが、この問いを答えまで導くのが、絵の思考なのです。この思考は、少しずつしか進みませんが、制作過程の中で、成長していきます。

坂本さんはまた、絵の構造が提出する最初のルールは、可変的空間を生み出し続けるよう、うまく仕組まれていなければならない、と同時にそのルールが生み出す結果が、作者のコントロールを超えるよう設定されていなければならない(個人的にお聞きしたことをここに記してよければ、そのようなルールには、使用するストロークの種類をタッチの長さ(短さ)だけに限定する、使用する色の数を限定する、残りの手数を限定する、といったものがあったそうです)、そしてさらに、描き手は画面が変化する可能性を減じるような手を打ってはいけない、とまで言います。

「作者は最善と思われる次の一手を実行する…。この場合、私が考える最善とは、出来る限り遠回りしながらどこかにたどり着けるよう、手詰まりすることがないよう、常に可変的な空間を緩やかに保っていくことである。」(坂本2012a, p.26)

そして、そのようにして成立した絵画空間が、矛盾を内包したまま閉じ込め、不条理をも飲み込む、絵でしかできない空間、絵でしか表すことのできない世界を呈示します(坂本2019, p.89; 筒井2019, pp.121-122も参照)。

こうした思考は、図形による推論やアルファグラフのように幾何学の公理や論理学の法則に相当するものを前提としていないうえ、思考の過程で用いられる図形や記号と違い、厳密な変換規則によって論理式と対応づけられているわけではありません(Beadsley1981, p.376; 秋庭2012)。与えられた問いに視覚媒体を用いて答えを与えるという点では似ていても、図による思考と坂本さんの言う絵の思考とは異なるものなのです。

2.5 絵の思考は作者の思考かーフィクションとシミュレーション

しかし、そもそも「絵が考える」などということはありえない、そう反発する人がいるかもしれません(絵が思考しているのならシンギュラリティが来ている・・・?)。絵の思考とは結局のところ、作者(画家)の思考を言い換えたにすぎないのではないか、と。こうした疑念を取り除くために、三浦2015によって提出された、フィクションとシミュレーションという、芸術制作の二つの手続きを参照してみたいと思います。

「まず現象の体系をこしらえることだけを優先し、諸現象をつなぐ法則がどのようなものか、さらには法則が成立しているかどうかは二の次とする制作活動を『フィクション』と呼ぼう。反対に、法則と初期条件を与えることを本務とし、その結果どのような現象が展開することになるかは観察して初めて知ればよいという制作活動を『シミュレーション』と呼ぼう。」(三浦2015, p.373)

「喩えるなら、フィクションがあやつり人形だとすれば、シミュレーションはからくり人形だ。からくり人形はあやつり人形のように制作者の手業一つ一つを自らの動きに反映させたりしない。どう動くかは制作者にも予想できない。アルゴリズムと初期条件の関数として、制作者の意図を超えた絵の出力が決定される。」(三浦2015, p.374)

三浦2015では、このように説明したのち、両者の関係が詳細に検討されるのですが、そこに立ち入る余裕はありません。重要なのは、繰り返せば、このフィクションとシミュレーションという考えを用いて、坂本さんの言う絵の思考を説明し直し、それが単なる作者の思考の言い換えではないことを示すことです。書き直してみましょう。するとそれは、変異する結果をもたらし続けるルールをはじめに設定しておき(シミュレーション)、それが進展する過程で作者が何らかの制御を施すことで(フィクション)、事後的にひとつの絵画空間を成立させる、そのような制作手続きである、と言えます。

であるなら、先の疑念は取り除かれるでしょう。というのも、たしかにはじめのルールを設定するのは作者です。けれど、そのルールは、三浦が言うシミュレーションと同様、作者のコントロールを許さない変化をもたらします。その意味で、絵はなかば自律しているのです。もちろん、絵は人間が思考するのと同じ意味で思考しているわけはありませんが、絵は作者とともに、問いに対して答えを与えることを進めている、絵と作者が協働して思考を進めていると言うことはできるのではないか、と思います。それは囲碁において、ルールに基づき対戦相手と自分が手を進めた結果、碁盤の上に白・黒・地の色から成るひとつの画面ができあがるが、その画面すなわち思考の結果を導いていったのは誰かという問いの答えと似ているでしょう。その画面は、自分だけでも、相手だけでも、ルールだけがあってもできるものではないはずです(この関連では中ザワヒデキさんの《盤上布石絵画》(1999年)が思い起こされます。秋庭2018で少し取り上げています。ただ、坂本さんの制作過程と囲碁とでは明らかにやっていることが違いますから、後述するように、あまりこの喩えを使うべきではないと思います)。

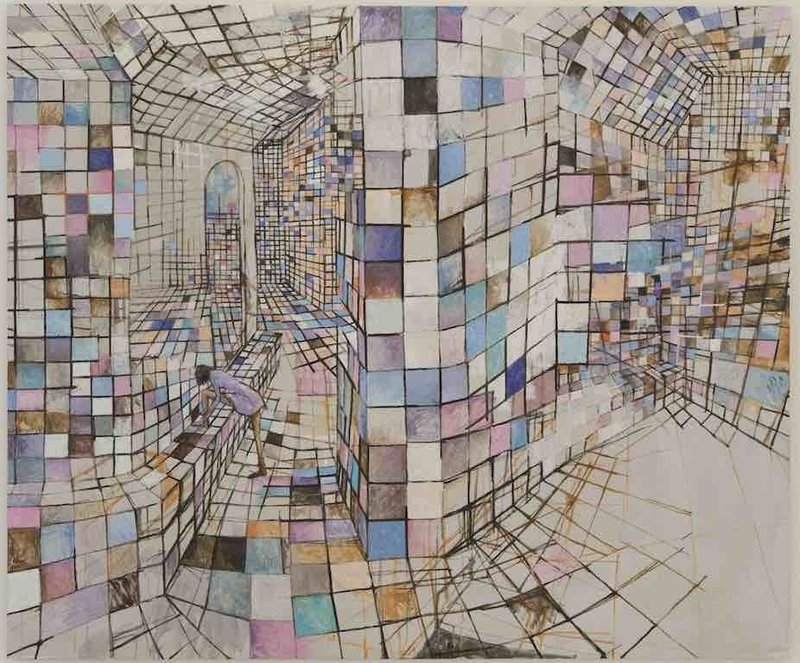

2.6 坂本さんの絵の特徴ータイル

しかしながら、坂本さんの絵の特徴を、シミュレーションとフィクションという芸術活動一般に関する二つの手続きから整理してしまうと、坂本さんの絵にしかない特徴が見えなくなるのではないか。坂本さんの絵にしかない素晴らしさを語れなくなってしまうのではないか。そのように思われるかもしれません。が、そうではありません。というのも、坂本さんによる初期設定の方法とその後の思考、すなわち解に至る過程が、坂本さんの絵以外にはありえない独自性を持っているからです。

ではその、坂本さんの絵にしかありえない独自の初期設定とは、どのようなものでしょうか。その代表的なものが、すでによく知られているように、タイルを使うこと、そして後戻りしないこと、です。坂本さん本人の言葉を引けば、「同じサイズのタイルで絵を埋め尽くすことだけで」絵をつくる、そして「基本的には一回描いたところには戻らないというのが決まりごと」(ともに坂本2019, p.88)、もう少しまとまったものでは、次のように言われていました。

「あらかじめ、大まかなルールというか、絵の構造みたいなものを考えるのですが、例えば《Tiles》の場合は、タイルですべてが埋め尽くされた空間を描いてみようと思いました。タイルをひとつずつ完成させながら、つないで描いていく。最初にそういうルールというか、描き方を考えます。もしそれが〔・・・〕何か下書きのようなものをして、イメージのトレースをすれば完成させられる訳ですけれども、タイルをひとつずつ描くということによって、自分の想像というか、自分の空間のイメージの範囲を超えていくことを大切にしています。」(坂本2012b, p.44)

2.7 坂本さんの絵の特徴ー座標

しかしながら、坂本さんの絵を考えるうえでは、もうひとつ重要な初期設定があると考えます。それが、「座標」です。座標とは何でしょうか。まずは、本人の言葉を確認しましょう。講演で《Painters》と「ひまわりの絵」の例えを使って語っているのですが、それだけにとどまらない重要性を持っているように思われます。

「これも、描きながら筆先の絵具がどういう座標にのっかっているのかを考えることで、自分がのせる絵具の意味が変わってくるという経験を積むことによってできあがっている絵です。」

「たとえば、ひまわりの絵があるとすると、キャンバスの上に絵具をつける部分もあればキャンバスの奥に絵具をつける感覚があったり、ちょっとキャンバスから浮いたように絵具をつける感覚もあったりして、そういういろんな座標の絵具が集まっています。本当は、全部の絵具は同じ布の上にのっかっています。」(坂本2019, p.89)

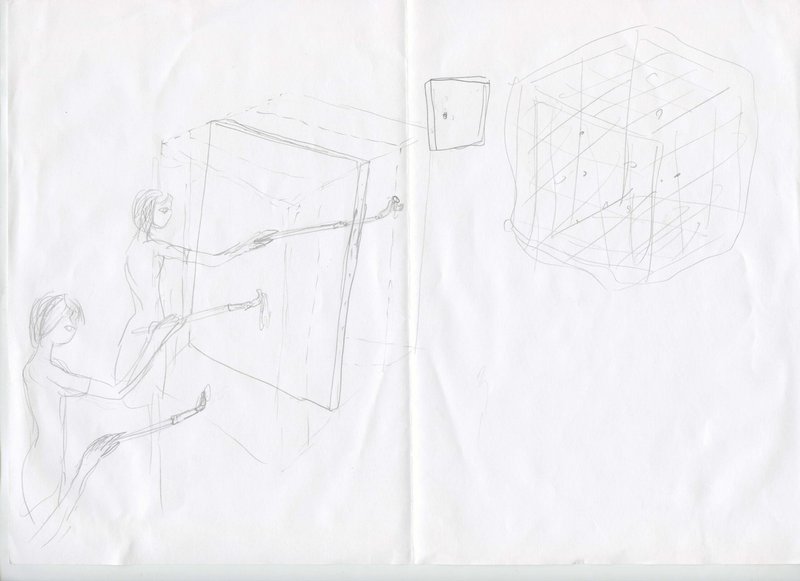

この言葉をそのまま絵にしたように見えるのが、《画家の網膜のためのドローイング》です(図1)。面白いのは、その向かって右側に、3次元のグリッドが描かれていることです。上の引用で「座標」と言われているのは、これだと思われます(それぞれの軸の単位は何か、いまは保留しておきます。以下「座標」という言葉が何度も出て来ますが、拒絶反応を示さないでください)。トリシャ・ブラウンのイマジナリー・キューブに見えたりもします。

図1 坂本夏子《画家の網膜のためのドローイング》(2016)©︎Natsuko Sakamoto

先に述べたように、これが重要な設定であるためには、この座標が問いを提出するものでなければなりません。そしてこの座標が提出する問いが、必ず可変的空間を生み出すよう、しかもそのようにして生み出されたものが作者のコントロールを超えるよう、うまく設定されていなければなりません。では、どのようにして、想像上の座標はこうした条件をクリアしていくのでしょうか。

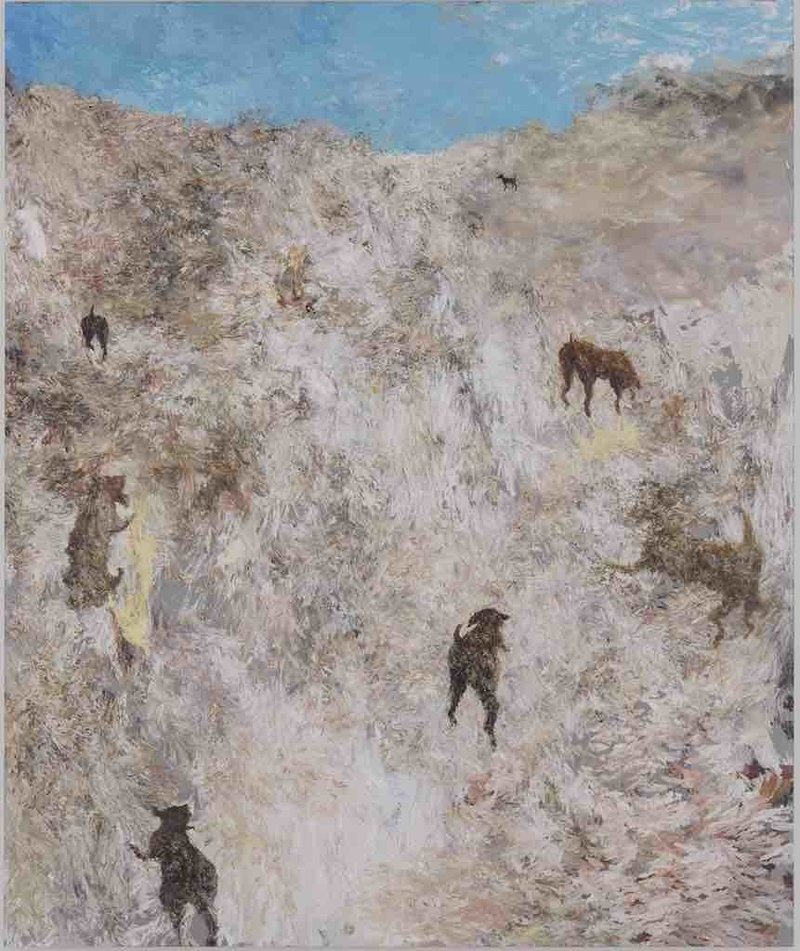

ヒントはまず作者の言葉のなかにあるように思います。すなわち、絵の具は座標のうえの異なる位置にあるのだけれど、ほんとうは全部同じ布の上にある、という言葉です。これを、現実空間では座標上の別の位置にあるものが、絵画では同じ平面上にあると受け取ると、アルベルティ以来の遠近法作図と同じ話になってしまいます。三次元空間を二次元平面にマッピングするお話しね、ということで(もちろんこのマッピングにはいろんな穴が空いていたりねじれがあったりして、さまざまに議論されてきたわけですが、ここでは置いておきます)。そうではないのです。坂本さんの絵の場合、たぶん方向が逆なのです。つまり、布の上にすでにある色のとなりに、絵筆で何かひとつ色を置くことによって前後左右天地の関係すべてが変化し、この座標そのものが変形していく、つまり可変的である、そのような意味で理解されるべき、と思われます。さきほどから引用している講演のなかで、《夏(犬と坂道)》(図2)という絵に関連して坂本さんは、次のように述べています。

図2 坂本夏子《夏(犬と坂道)》(2014)©︎Natsuko Sakamoto

「〔《夏(犬と坂道)》は〕夏の地面、坂道が主題です。たとえば、坂道を正面から見ると坂道だと普通わかるんですが、絵で坂道を描こうとすると平たい。だいたい絵は垂直に立てますから、垂直のものに奥行きのある面を描くというのは、モチーフになると思いました。しかもその奥行きを表すのが目的というよりは、坂道をひとつの基準にして、先ほど言った絵具のいろんな差によって、変化が生じることがモチーフになっています。たとえば、坂道ははたして奥にあるのか、手前ははたして近くなのか、犬は地面にひっついているのか、それとも浮いているのかといったことです。」(坂本2019 , p.91)

《夏(犬と坂道)》と同じ展覧会に出されていて、この絵と同じ連作のひとつに組み込まれている《冬(水仙)》(図3)では、その制作過程を一連の写真によって示した資料が配布されていました。

図3 坂本夏子《冬(水仙)》(2014)©︎Natsuko Sakamoto

それを見ると、ひとつ絵の具を置くたびに、布の上と想像上の座標が連動して、その一筆を置く直前とは別ようの「変化」を生じ、その変化が作者の想像を超え、あらたな問いを生み出し続けていたさまが想像されます。もうひとつ、同じ講演から引用します。

「〔・・・〕《訪問者》(図4)という絵は、特に今言った絵具の位置とかをバラバラにして描いているような感じがあります。〔・・・〕児島虎次郎という洋画家のアトリエ〔・・・〕をモチーフにして描いた絵です。〔・・・〕現実にあったのはこの天窓くらいで、〔・・・〕自分の創作した空間です。この絵でやろうとしたことは、この部屋の空間としての絵があらわれるギリギリのラインを探しているんです。〔・・・〕そのギリギリはどこにあるんだろうという感じで描いた絵ですね。」(坂本2019, p.90)

図4 坂本夏子《訪問者》(2013)©︎Natsuko Sakamoto

この絵について、高階2015は「全体はちょうど二つ折りの祭壇画を開いた時のように、二枚のキャンバスを横につなげた構成だが、その二枚は、細部や明暗表現に微妙な差異を示しながら、中央の維ぎ目を軸とした左右対称の構図をなす。つまり、一方が他方の鏡像となっているのである。われわれ見る者は、合わせ鏡を押し広げたような画面と向かい合うことになる。」(高階2015, p.32)と説明しています。そしてその各々の画面について、「画面上部に、四角い枠で囲まれた天窓」があり、「そこから流れ落ちる光の帯が床の上にやや不規則な台形の模様を描き出し、その奥で直角に交わる壁が奥行空間を生み出している」ことが指摘されています(同)。

そのとおり、ですが、ここまで確認してきたことからあえて言い換えると、四角、台形、直行する壁といったグリッド(格子)を用いて奥行空間を生み出すことが目的なのではなく、それを使えば容易に奥行きが知覚されるグリッドを一瞥ではそれとわからないよう潜ませ、本来の座標上では前後左右別の位置にある点をあえてその関係が混乱するような仕方で並置する。そうした絵具がつくりだす画面を、あろうことかさらに二重化し(対になる空間を同時進行させて描くのは坂本さんの特徴でもあるので、このときも最初から二枚だったのかもしれません)、一方を反転変形させたうえで双方を思い切りぶつけあう(すごい衝撃)、という暴挙をきわめて繊細な配慮のうえで行い、それでも果たして見る者がそこに巻き込まれるような仕方で認知される空間を成立させることができるのか否か、その限界を見極めようとした思考のログがそこにある、と言うことができるのではないかと思います。

2014年頃までには、グリッド(格子)が絵のなかに明確な姿で現れるようになります(図5)。《靴紐を結ぶ風景》(図6)なども、思い浮かびます。

図5 坂本夏子《秋(密室)のための絵 》(2014)©︎Natsuko Sakamoto

図6 坂本夏子《靴紐を結ぶ風景》(2016)©︎Natsuko Sakamoto

いや、グリッドなら、以前から坂本さんの絵にはあったではないか、と言われる方もあるでしょう。たとえば、タイルにより形作られる歪んだ格子として。けれどもそれは、タイルを一枚一枚描いた結果として生じたグリッドであり、奥行きとは別種の捻れに基づく深みを生み出していました。

それに対し、画面に現れたこのグリッドは、それまで坂本さんが排除していた奥行きをあらかじめ含んでいます。新しい段階が始まっていたのかもしれません。けれども、この習作に見られるように、グリッドは、描く一手ごとに画面全体がガラリとその趣を変えてしまう、そんなやりとりを準備する格好の基盤を提供しています。その点において、ある構造が提出する問いが必ず可変的空間を生み出すよう、しかもそのようにして生み出されたものが作者のコントロールを超えるよう、うまく設定されていなければならないという坂本さんの絵を支える特徴は、失われていないと言えるでしょう。

2.8 意識ある器としての自分と世界を測り、広げる

ここまで、絵の思考というキーワードに導かれて、坂本さんの絵の特徴を確認してきました。しかし、別の疑問が残ります。坂本さんの絵の特徴がそのようなものであるとして、ではなぜ坂本さんは、そのような仕方で絵を描いているのでしょうか。これについても、ご本人が明言しています。

「なぜそういうことをしているかというと、自分が容器みたいなものだとしたら、その正体を探ろうとしているのかもしれません。」「この意識がある容器が、どういうものなのかアプローチする方法のひとつが、絵を描くことじゃないかと思っています。」「絵という容器を探りながら=自分という意識の容器みたいなものを探れるんじゃないかとどこかで思っているところがあって、今、絵を描いているんじゃないかと思います。」(坂本2019, p.92)

大きさも中身もどうなっているかわからない意識ある容器(=自分)を探る、そのために絵を描く。それは《訪問者》でのように、絵が成立する限界を測定しながら、同時に、意識ある容器としての自分自身の限界をも測り、それを拡張しているということなのでしょう。

先に挙げたドローイング(《画家の網膜のためのドローイング》)(図1)には、座標上の点を移動する坂本さんの何本もの腕が描かれていました。ということは、坂本さんの絵がそこにあり、そこに問いへの答えとして(一つ以上の)絵画空間が成立しているとき、その空間のひとつひとつには坂本さんがつながっていることになります。たとえ《Painters》(図7)でのように、その姿が明示的に描かれていなくても、です。

図7 坂本夏子《Painters》(2009)©︎Natsuko Sakamoto

3 何がわたしを惹きつけるのか

最後に、坂本さんの絵の何がわたしを惹きつけるのか、について簡単に述べたいと思います。

3.1 歩みを止めない「絵の思考」

ひとつには、坂本さんの絵あるいは絵の思考が、いまだその歩みを止めていないことがあります。坂本さんは、2019年6月にANOMALYで開催された『迷いの尺度−シグナルたちの星屑に輪郭を探して』展に出品された作品群で、「絵のなかの複数の矛盾を探る」あるいは「絵の次元を複数にする」ために、ペインタリーな身体感覚をいったん放棄し、「これまでの自分と絵画との距離を変えるべく、あえて自分の身体の型取りを使用」することで「『絵画でしか表すことのできない世界』の条件をもう一度問い直し」(筒井2019, pp.121-122)ているのです。

そうした結果できあがった絵、たとえば三連画の《Signals》(2019)は、したがって、新しい「絵の思考」のログ、ということになります。展示を一度拝見しただけで、それから日が浅く、こちらの理解が不足しているため、そのログから絵と坂本さんとのあいだでどのような問いが立てられ、どのような思考が進展していったのかを、精確に読み取ることはできていません。ただ、そのログがこれまで見たことのない姿をしていることから、その思考がこれまでにない新しいものであったことだけは、確実に理解できます。そして多年に渡ってこれまでにない絵の思考が続けられているという事実、それがまずわたしを坂本さんの絵に惹きつけるのです。

3.2 刺激し続ける「絵の思考」

しかし、それだけではありません。最後に、なぜ坂本さんの絵がわたしを惹きつけるのかについて、もうひとつの理由を述べて、このテキストを終わりにしたいと思います。

わたしは美学の研究をしており、覚つかないながらも、美学を計算という観点から考えようとしてきました。美学とは、わたしにとって文字通り美の学のことなのですが(秋庭2011)、その研究のために、さまざまな論文を読みます。そのなかにはたとえば、「デジタル美学−離散と連続」(Fazi 2019)のようなものがあります。詳細は抜きにして、ものすごく大まかに言えば、それはこんな内容です。

すなわち、従来の美学(aesthetics)は、デジタルメディアというものを正しく論じることができなかった。なぜなら、離散(discreteness)と連続(continuity)という二つの対立する存在様式のあいだで袋小路に陥っていたからだ。その対立を前提に、新しいもの・生産力や生成力は連続性からしか生まれず、離散的なもの、すなわちデジタルな計算機は、(過去に基づいた)予測や再生しかできないとしてきた。デジタルなものは不当に扱われてきたのである。しかし、それは変えなければならない。二値的なものや非連続性のただなかに、計算の形式化や計算の論理の背後にある離散化の操作のなかにこそ、連続性の側にしかないとされた美的(aesthetic)なもの、生産力や生成力があることを示さなければならない。

「考えられるべき論題は、そうした計算の論理的操作が、それ自身において、美的正当性を持つかどうか、である。」(Fazi 2019, p.16)

著者はこう述べ、計算の論理そのもののなかにある美的な可能性として、ゲーデルの論理的不完全性(logical incompleteness)や、チューリングの計算不可能性(incomputability)について論じていきます。

しかしこの論考には、不思議な点があります。たとえば、離散と連続はどちらも数学の用語であるにもかかわらず、この著者は、連続性をドゥルーズ哲学から考えています。なのに離散的なものについては、その形式化を論じます。そうしておいて、「形式的システムが、ドゥルーズ存在論の意味で、美的でありうる。量的であり離散的であり形式的なまま、美的でありうる」(Fazi 2019, p.20)ことを示そうとするのです。それだけでなく、離散的なものが新しいものを生む可能性についてはすでに複雑系研究者や人工生命研究者が科学的手続きにのっとって研究しており、今更感が拭えません。

もちろん、この論考の検討をするのが趣旨ではありません。わたしが言いたいのは、奇妙に思われるかもしれませんが、こうした論考を読むとき、坂本さんの絵が頭の中に浮かんでくる、ということなのです。そして、Fazi2019のように計算概念の理解を特定の思想家が提出した美的なものの概念にあわせて修正することに腐心したり、さまざまなメディアをあいも変わらず「美的・感性的(aesthetic)なもの」というあまりにも大雑把で、立場によって何とでも言えるような概念から評価しようとしたりするよりも、わたしには、坂本さんが絵とともに行なっている思考が、(これを計算ということができるかどうかも含め)本当のところは何であるのかを明らかにすることの方がはるかに重要なのではないか、と思われるのです。先にも触れましたが、この思考を囲碁やオセロといったゲームになぞらえて説明してよいのは本人だけです。なぜなら行われていることが明らかに違うからです(囲碁と将棋とオセロを一緒にすること自体、おかしなことです)。たとえではなく、その思考を正面から論じる方法を見つけなければならない、と思います。そのような仕方で、坂本さんの「絵の思考」は常にわたしの思考を刺激し続けます。

そうした絵の思考を論じようとするとき、かつて梅津庸一さんが指摘したようなこと、すなわち「絵の具は瑪瑙〔めのう〕のように様々な色が予めマーブル状にざっくりと混ぜられ、筆に上手く絡め画面にそのまま捻りつけていく」(梅津&坂本2013)といった、思考の進展を止めないでおくことのできるひと筆がどのような複数の変数から構成されているのか、また次々に起こる変化を可能にしている仕組みが何であるのかを、現在の坂本さんの方法論に即して明らかにすることは、当然のことながら、きわめて重要なことと思われます。それは、現在の坂本さんの「絵の思考」が、これまでの制作原理の何を引き継ぎつつ、同時に何を新しく採用しているのか、これからどんな可能性に開かれているのかを知らなければ、何も語ることができないからです。

さらにそれらの原理を用いて坂本さんが絵とともに行なっている瞬時の判断とは何であるのか、どんな予兆がそれを導いているのか、等々・・・。人間が行なっている計算、それが何かを明らかにすることの方が、はるかに意味があります。

本来なら、その答えがこのテキストで示されるべきでした。いつになったら、それができるのでしょうか。それができない限り、わたしにとって坂本さんの絵は、魅力的であり続けます。いや、できたとしても、そうであり続けるしょう。

文献

秋庭史典(2011)『あたらしい美学をつくる』みすず書房

秋庭史典(2012)「モノが知識を伝えるには−博物館展示物の哲学的考察」『JunCture 超域的日本文化研究』第3号, 名古屋大学大学院文学研究科附属日本近現代文化研究センター, pp.100-111

秋庭史典(2013)「リサーチ・プロジェクトとしての生命美学」『JunCture 超域的日本文化研究』第4号, 名古屋大学大学院文学研究科附属日本近現代文化研究センター, pp.180-182

Akiba, F. (2013), How To See Quasi-scientific Objects in Art Museum, DOI: 10.3233/978-1-61499-262-2-138

秋庭史典(2018)「「人工知能美学芸術展」の意義」『人工知能』33(6), pp.721-726

Beardsley, M. C. (1981), AESTHETICS: Problems in the Philosophy of Criticism, second edition, Hackett.

Chakravartty, A. (2010), Truth and Representation in Science: Two Inspirations from Art, in Frigg, R. & M.C. Hunter (eds.), Beyond Mimesis and Convention: Representation in Art and Science, Boston Studies in the Philosophy of Science, Springer.

Fazi, M.B.(2019), Digital Aesthetics: The Discrete and the Continuous, Theory, Culture & Society, 36(1), 3-26, DOI: 10.1177/02632764|8770243.

影山幸一(2017)「坂本夏子《靴紐を結ぶ風景》」artscape, 2017年6月15日号 [ https://artscape.jp/study/art-achive/10136094_1982.html] (2019年9月30日アクセス)

三浦俊彦(2015)「フィクションとシミュレーション−芸術制作の方法論からジャンル論へ」中村編『虚構の形而上学−「あること」と「ないこと」のあいだで』春風社, pp.361-442

坂本夏子(2012a)「絵の思考−描く行為が思考となる過程」愛知県立芸術大学博士学位申請論文

坂本夏子(2012b)「作家プロフィール」『ポジション展2012』名古屋市美術館, pp.88-89

坂本夏子(2019)「高橋コレクションの宇宙 アーティストトーク 絵の話」『Art Gamadas <AG>』Vol.7, 熊本市現代美術館2017年度年鑑, pp.87-94

Stjernfelt, F. (2007), Diagrammatology: An Investigation in Phenomenology, Ontology, and Semiotics, Springer.

高階秀爾(2015)『ニッポン・アートの躍動』講談社

戸田山和久(2005)『科学哲学の冒険』NHKブックス

筒井宏樹(2019)「坂本夏子」『美術手帖』71(1078), 美術出版社, pp.120-125

梅津庸一、坂本夏子(聞き手:筒井宏樹)(2013)「正しい絵画の作り方 談話」Parplume

図版一覧

図1 坂本夏子《画家の網膜のためのドローイング》(2016), h21.0 x w.29.5cm, 紙に鉛筆, ©︎Natsuko Sakamoto, Courtesy of ANOMALY

図2 坂本 夏子《夏(犬と坂道) 》(2014)h.194.0 x w.162.0 cm

キャンバスに油彩, ©︎Natsuko Sakamoto, Photo by Ichiro Mishima, Courtesy of ANOMALY

図3 坂本 夏子《冬(水仙)》(2014), h.194.0 x w.162.0 cm, キャンバスに油彩, ©︎Natsuko Sakamoto, Photo by Ichiro Mishima, Courtesy of ANOMALY

図4 坂本 夏子《訪問者》(2013), h.259.1 x w.363.0 cm, キャンバスに油彩 , ©︎Natsuko Sakamoto, Courtesy of ANOMALY

図5 坂本 夏子 《秋(密室)のための絵》(2014), h.33.4 x w.24.7 cm, キャンバスに油彩, ©︎Natsuko Sakamoto, Photo by Ichiro Mishima, Courtesy of ANOMALY

図6 坂本 夏子《靴紐を結ぶ風景》(2016), h.162 x w.194 cm, キャンバスに油彩, ©︎Natsuko Sakamoto, Photo by Fuyumi Murata, Courtesy of ANOMALY

図7 坂本 夏子 《Painters》(2009), h.218.0.0 x w.291.0 cm, キャンバスに油彩 , ©︎Natsuko Sakamoto, Courtesy of ANOMALY

プロフィール

秋庭史典(あきばふみのり)は、美学者。著書に『あたらしい美学をつくる』(みすず書房, 2011年)などがある。

(レビューとレポート 第5号 2019年10月)