『モンテーニュ逍遙』第5章

第五章 《無能無芸にしてただこの一筋につながる》 ──モンテーニュのゆるがぬ自信──

(pp.156-185)

しばらく身を立てん事をねがへども、これが為めにさへられ、暫く学んで愚を暁らん事をおもへども、是がために破られ、つゐに無能無芸にして只此一筋に繫る。

モンテーニュの生き方の知恵《ヴィーヴル・ア・プロポ》

国文学との比較(富士谷御杖、本居宣長、松尾芭蕉)

(本章から)

よく『エッセー』という標題を『随想録』などと呼びかえるのは、兼好とモンテーニュとをごたまぜにするもので、それは後者の偉大と深邃とを矮小化・低俗化するものだと言って非難する者もいるようだが、それはむしろ『徒然草』や『方丈記』の読み方が浅いからではあるまいか。(p.159)

また西欧思想の専門家たちも、いかにモンテーニュが脱ヨーロッパ的思想家であったかということを、彼がパスカルとデカルトの直接の師であったとはいえ全然その後継者とは別様な思索家であったということを、案外見過ごしているのではあるまいか。(p.159)

〈弁護〉という堂々たる一章〔第2巻第12章「レーモン・スボン弁護」〕も、むしろ〈自然〉と題する一篇の哲学詩として読んでやらねば、彼の意には適わないのである。(p.164)

殊に我々東洋人にとって、この人くらい、モンテーニュくらい、解り易くまた親しみ易い、筋のとおった思想家はないのである。(p.165)

《神ひとりが在る。決していかなる時間の尺度にもよることのない、むしろ時間によっては策定されず・どんな変化も蒙ることのない、不易不動の永遠によって、それは存在する。......彼〔神〕ひとりにおいて真に在るものはない。》(II・12・711) これがモンテーニュの思想の究極であった。誰から教えられたのでも、何という本から学んだのでもなく、彼が考えに考えて行きついた思想がこれであった。(p.169)

モンテーニュは年と共に平凡普通の人間生活に徹底し、そのいわゆる日常茶飯事その最も無意味と思われるような瑣事を興味深げに眺めながら、よくそこに永遠の存在の真意を捉えている。明哲なる彼は、もちろん俗世間の空にして無常なことを熟知しているのであるが、しかもなお光風霽月・虚静恬淡の境地にあるのは、空虚もまた宇宙の調和の重要な一要素だと考えるからであって、そこには不満もなく無理もなく、ただ平安と充足とがあるだけである。(p.173)

すなわちモンテーニュは、全く高雅な生活を志向しないわけではないが、いつも自分が人間であることを忘れないのである。《ふさわしく生きる (vivre à propos)》(III・13・1276-1285) ことこそ、モンテーニュにとっては知恵の究極であると思われたからである。《ヴィーヴル・ア・プロポ》ふさわしく適正に生きるとは、人生の変化してやまざるその時々の局面に適応して、自分に、すなわち人間に、最もふさわしい生き方をすることであろう。東洋流に言えば《随所ニ主ト作ル [ずいしょにしゅとなる]》ことであろう。(p.174)

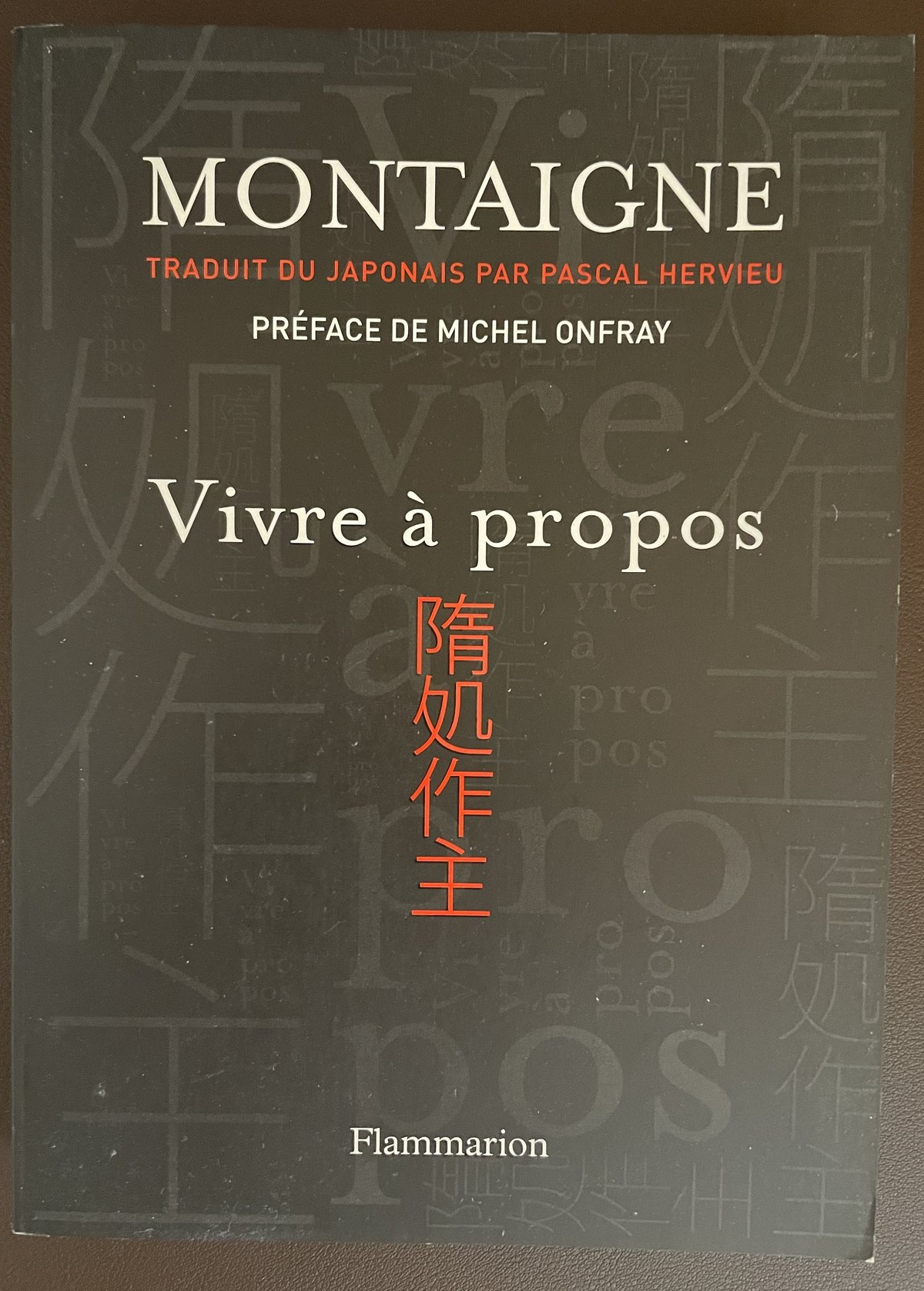

フランスに « vivre à propos » をタイトルにした本がある (Pascal Hervieu, «Vivre à propos : Montaigne traduit du japonais», Flammarion) 。関根秀雄による日本語訳『モンテーニュ随想録』の第3巻第5章「ウェルギリウスの詩句について」と同巻第13章「経験について」を、改めてフランス語に訳し直したというもの。この本の表紙には「随処作主」の文字が刻まれている。『モンテーニュ随想録』国書刊行会版の「あとがき」も参照。

随所ニ主ト作ル(随処作主)... 中国唐代の禅僧で臨済宗の開祖、臨済義玄 ?-866 の言行をまとめた『臨済録』にみられる言葉「你且く随処に主と作れば、立処皆な真なり」より。「君たちは、その場その場で主人公となれば、おのれの在り場所はみな真実の場となり、いかなる外的条件もその場を取り替えることはできぬ。」(入矢義高訳)

我々はいう。「彼は無為の中にその一生をすごした」「ぼくは今日何もしなかった」──と。冗談ではない。君たちは生きたではないか。それこそ君たちの仕事の根本であるだけでなく、その最も輝かしいものではないか。──「もし大事業をする好機が与えられたなら、ぼくもこの腕前を見せてやったのに」と君はいうが、もし自分の生活を考え導くことができたのなら、それだけで君はあらゆる事業のうちの最も偉大な事業を成しとげたことになる。自然は自分を示し自分を発揮するのに、運命などを必要としない。すべての段階において、幕の裏でも幕がなくても、同じように自分を示す。

我々の日常をととのえることこそ我々の務めで、それは書物を作ることでもなければ、戦に勝ち国々を取ることでもない。我々が生きるための秩序と平安とを勝ち得ることである。我々の偉大で光栄ある傑作とは、ふさわしく生きることである。そのほかのことは、統治することも、お金をためることも、家をたてることも、皆、せいぜい附帯的二次的な事柄にすぎない。

やはりモンテーニュは、思想家とか哲学者とか呼ぶよりは、むしろ賢者とか至人とか呼ぶ方がふさわしい。(p.175)

私はここで、ふと芭蕉の『笈の小文』の冒頭の名文を想い出す。そこに《無能無芸にして只此一筋に繋る》とあるのはいわゆる〈風雅の道〉を指しているのであろうが、《造化にしたがひ造化にかへれとなり》とあるところを見ると、それは明らかに荘子の虚静恬淡に通じ、そこには全く嘘いつわりのない、いささかのごまかしもない、人間存在の根源的自覚が横たわっているのだとすれば、それはやはりモンテーニュの〈一つの道〉にも通ずるものがあるように思う。 (p.181)

だが、どなたもお察し下さることと思うが、いくらむなしくてもこの一筋の道 (une route)を、やはりわたしは、世に筆と紙とがあらんかぎり、休むことなく、努めることなく、たどりゆくことであろう。

ここに芭蕉と荘子とを想像することによって、我々はわが西欧のモラリストの心底を見抜くことができる。そして三者が同一の精神家族に属することもはっきりと思い知るのである。それは大変な迂り路だと人は言うかもしれないが、モンテーニュはキリスト教徒なのか異教徒なのか、無神論者ではなかったのか、というようなことが、西欧学者の間では永きにわたって議論されつづけていることを考えると、少なくとも我々東洋人にとっては、こうして自らの原点、東洋人の心に立ち帰って、西欧の思想を考えなおすということは、必ずしも迂り路どころではなく、むしろ迷う心配のない捷径なのではあるまいか。(p.185)

関根秀雄著『新版 モンテーニュ逍遙』(国書刊行会)

関根秀雄訳『モンテーニュ随想録』(国書刊行会)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?