日本人がアメリカンスタイルを救った!? 『AMETORA(アメトラ) 日本人はどのようにメンズファッション文化を創造したのか? 』からイントロを公開!

服飾史の本としては異例のロングセラー(5刷)の『AMETORA(アメトラ)』。VANやマガジンハウス、メンズクラブ、小林泰彦、穂積和夫、くろすとしゆきなど、ファッションの先駆者、仕掛け人、関係者への取材と現存する資料をもとに、日本の戦後メンズ服飾史に新たな光をあてた、傑作ノンフィクションが本書だ。

著者デーヴィッド・マークスは、1978年生まれのアメリカ人。無味乾燥な事実の羅列にとどまらず、読みだしたらとまらない本書の面白さは、ハーバード大学の名門「ナショナルランプーン」出身の著者の筆力によるところも大きい。(多くの作家とエンタメ業界人を輩出している「ナショナルランプーン」につていは、弊社刊行の『ヤング・アダルトU.S.A.』などに詳しい)

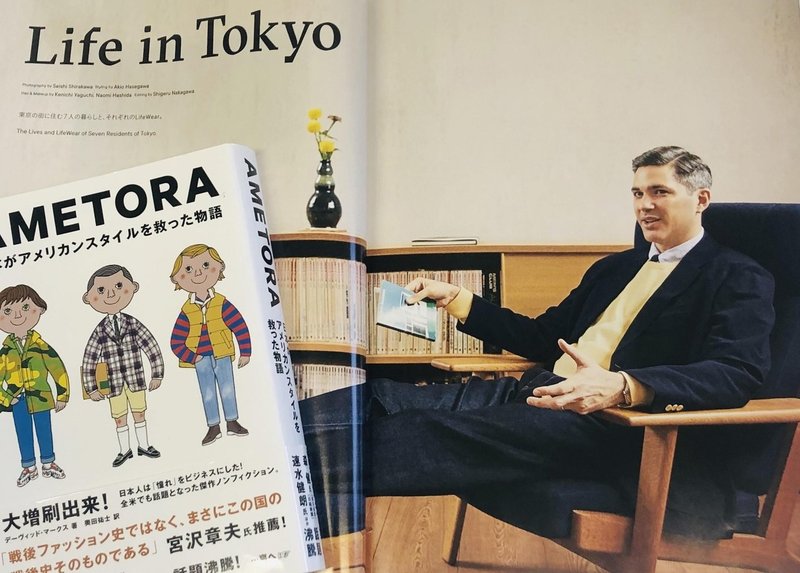

*ユニクロの「LifeWear magazine」に登場した著者のデーヴィッド。「POPEYE」やユニクロのモデルとしても活躍中。ユニクロの店頭ポスターで見たことのある人も多いのでは。

GWステイホーム企画として、本書『AMETORA』の「イントロダクション」全文をためし読み公開いたします。ぜひご一読ください!

現在、新型ウィルスで21世紀の東京オリンピックの先行きは不透明ななか、本書は、高度経済成長期の東京オリンピックからはじまります。七三分けにボタンダウンという今ではトラッドな服装の若者たちを目にした当時の大人たちの反応とは?

イントロダクション

東京オリンピック前夜の銀座で起こった奇妙な事件

1964年夏、東京はオリンピックでやって来る数万人の外国人観光客を迎える準備を進めていた。プランナーたちは第2次世界大戦の灰から蘇った未来的な都市──四方八方に広がるハイウェイ、モダニズム建築の複合スタジアムと、エレガントな洋食レストランを完備した都市の像を見せたいと考えた。古風な路面電車は街路から消え、観光客を羽田空港から市街地へと迅速に運ぶ、ピカピカのモノレールがデビューを飾った。

東京都はこの街の目抜き通り、銀座に特別な注意を払った。観光客がそのエリアの高級なデパートやおしゃれなカフェに引き寄せられるのは必至だったからだ。地域社会のリーダーたちは、戦後の貧困を連想させる要素を一掃し、木製のゴミ箱を、モダンなプラスチック製のそれに取り替えるような真似までした。

こうした浄化作戦が粛々と進められていた8月、築地署の交換台に、あわてふためいた調子の電話が寄せられはじめた。散歩客で賑わうみゆき通りにあらわれた侵入者を、ただちに取り締まってほしい、と銀座の商店主たちが訴えてきたのだ──奇妙な格好をした日本人のティーンエイジャーが、数百人単位でうろついている!

現場に送り出された警察の捜査班が目の当たりにしたのは、襟を留める風変わりなボタンがついた、しわがある厚い布地のシャツ、胸の高いところに余分な3つめのボタンがついたジャケット、派手なマドラスやタータンのチェックで、うしろに奇妙なストラップがついたつんつるてんのチノパンツないしはショーツに、膝まである黒のロングソックスと、凝った穴飾りがついた靴という出働いているわけではないと彼らは認め、だがこの強制捜索は、「むしろ彼らの不良化を防ぐ、そういう意味で」必要だったと主張した。この逮捕劇はまた、ファッションに対する少年たちの異常な関心が、男らしさの危機とも関連しているのではないか、という懸念が警察内にあることの証でもあった。〝女言葉〟で話すみゆき族の少年に、刑事たちはたじろいだ。10代の彼らは髪の毛を正確な七三分けにしていた──これは電気のヘアドライヤーを使わなければできない芸当だ。警察はじきにこのスタイルが、英語の〝Ivy〟をもとに〝アイビー〟と呼ばれていることを知った。

夏のあいだ、週刊誌は銀座の気ままな少年たちのことを”みゆき族”と名づけて批判しつづけた。家で勉学に励む代わりに、彼らは1日中店の前をうろつき、異性のメンバーとおしゃべりし、父親が苦労して稼いだ金を、銀座の紳士服店で浪費した。悲しいかなほとんどの親は、自分の子どもがこうした部族の一員であることに気づかなかった──少年たちは学生服姿で家を脱け出し、喫茶店のトイレで禁断の服装に着替えていたのだ。マスコミは天皇の行幸にちなんで命名されたみゆき通りを〝親不孝通り〟と呼びはじめた。

マスコミがみゆき族を非難したのは、単に不良少年然としていたからではなく、彼らが国家的なプロジェクトの心臓に、短剣を突き刺すような真似をしていたからだった。1964年の夏季オリンピックは、敗戦以来はじめて、日本が世界的に脚光を浴び、この国が国際社会に完全な復帰を果たしたことを象徴するイベントとなるべきものだった。日本が海外の訪問客に見せたがっていたのは、自国の奇跡的な復興ぶりであり──通りをふさぐ反抗的なティーンエイジャーではなかったのだ。日本の当局は、帝国ホテルまでぶらりとお茶を飲みにいくアメリカのビジネスマンやヨーロッパの外交官が、見るもおぞましい軽佻浮薄なボタンダウン・シャツ姿の不良たちに出くわしてしまうのではないか、と懸念していた。

一方で地元の商店主たちは、もっと切実な不満を抱いていた──週末になると2000人のティーンがショーウィンドウを覆い尽くし、おかげで商売が上がったりになってしまうのだ。権威主義的な戦前の日本であれば、警察はごくごく些細な理由で銀座をうろつく少年たちを逮捕することができた。しかし民主的な新しい日本で、警察は手詰まりになっていた。みゆき族を取り押さえる法的な根拠はない。単に街をぶらついて、おしゃべりをしているだけだったからだ。しかし警察は商店主たちと同様、このまま手をこまねいていると、銀座はじきに”悪の温床”と化してしまうのではないか、と危惧していた。

かくしてオリンピックの開会式が1か月足らず先に迫った1964年9月

12日土曜日の夜、10人の私服刑事が銀座の街路で一斉検挙を開始した。ボタンダウンのシャツとジョン・F・ケネディ・カットの人間は、誰彼かまわず職務質問を受けた。200人の少年が拘束され、うち85人はバスで築地の留置場送りになり、夜のあいだに取り調べやお説教、そして取り乱した親たちの訪問を受ける羽目になった。

翌朝、刑事たちは新聞に、分厚い洋書の内側にタバコを隠すといった類の、みゆき族の悪辣な手口の数々を公表した。すべてのメンバーが悪事を

働いているわけではないと彼らは認め、だがこの強制捜索は、「むしろ彼らの不良化を防ぐ、そういう意味で」必要だったと主張した。この逮捕劇はまた、ファッションに対する少年たちの異常な関心が、男らしさの危機とも関連しているのではないか、という懸念が警察内にあることの証でもあった。”女言葉”で話すみゆき族の少年に、刑事たちはたじろいだ。

こうしたふとどきな若者たちを撲滅する決意を固めた警察は、翌土曜日、再度銀座に雪崩れこみ、みゆき族の残党を一掃した。彼らの強攻策は功を奏した──みゆき族はその年いっぱい、銀座から姿を消し、1964年のオリンピックは滞りなく進行した。結果的に外国人観光客が、つんつるてんのコットンパンツを履いた日本の不良少年にまつわる怪しげな土産話を持ち帰ることはいっさいなかった。

たしかに大人たちはみゆき族を打ち負かしたのかもしれない。だが日本の若者たちはやがて、もっと大きな闘いに勝利することになる。1960年代がはじまってからというもの、世界中で反抗的なティーンエイジャーが親や権威を否定し、学生という狭い枠を飛び出して、独自の文化を築こうとしていた。日本では最初のもっとも重要なステップが、お仕着せの学生服を捨て、自分たちで選んだスタイリッシュな服を着ることだった。こうしたファッションに対する関心はエリート家庭の子弟たちからスタートし、だがこの国の奇跡的な経済成長、そしてマスメディアの爆発的な発展と歩調を合わせるようにして、一般層にも広がった。銀座をアイビーが占拠して以来、日本は50年間にわたり、世界一ファッションにこだわる国という現在の地位に向かって一直線に歩を進めてきたのだ。

日本のティーンエイジャーは、途方もない量の時間や労力や資金やエネルギーをおしゃれな服装の探究に費やしている──とりわけ、他国と比較した場合には。たとえば日本の2.5倍の人口があるアメリカで出ている男性ファッションの専門誌は10誌にも満たない。対して日本では50誌以上。作家のウィリアム・ギブスンはかつて、ショッピング・チェーンのパルコで買いものをする日本の若者を見ていると「メルローズ・アベニューのフレッド・シーガルがモンタナ州のアウトレットに見える」〔浅倉久志訳〕と書いた。原宿、渋谷、青山、代官山といった東京の複数のエリアでは、30歳以下の人々に衣類を売ることが主な経済活動となっている。しかもそれは首都での話にすぎない──寒冷な北海道から亜熱帯の沖縄まで、日本ではどこにいても自国と海外のトップ・ファッション・ブランドを、小さな店で簡単に買うことができる。

長年にわたって日本人は、グローバル・ファッションを世界一熱心に消費してきた。だがここ30年のあいだに、貿易収支には変化が起きている。日本のデザイナーやブランドは海外からも熱い視線を集めるようになり、今では世界中に自分たちの服を輸出しているのだ。最初に日本のエキゾティックなデザイナー・アパレル──山本寛斎と高田賢三のど派手な東洋風パターン、そしてのちにはコムデギャルソン、山本耀司、三宅一生のアバンギャルドな作品──と恋に落ちたのは、ヨーロッパのファッション関係者だった。1990年代以降はアメリカやヨーロッパのクリエイティブ層も、日本製のベーシックなアイテム──Tシャツやジーンズやオックスフォード地のボタンダウン・シャツを持てはやすようになる。ゼロ年代に入るとヒップホップのリリックに、ア・ベイシング・エイプやエヴィスのような日本のストリートウェア・ブランドが、贅沢なライフスタイルの象徴として登場した。一方でニューヨークのソーホーやロンドンのウエストエンドの目端が利くショッピング客は、GAPよりも日本のチェーン、ユニクロを好むようになっていた。

そんな時、もっと思いもよらないことが起こった──日本のブランドのほうがアメリカ人よりも上出来なアメリカン・スタイルの服をつくっている、とファッションの目利きたちが公言しはじめたのだ。そしてアメリカの若者たちも、インターネットにアップされる日本の雑誌の違法なスキャニングを参考にして、アメリカの伝統的なスタイルを学びはじめた。1965年に日本で刊行されたレアな写真集──アイビー・リーグのキャンパス・ファッションをドキュメントした『TAKEIVY』が2011年に復刻されると、世界中のファッション好きが飛びついた。この本が予想外の話題を撒いたことにも助けられ、日本人が──暗黒時代にアリストテレスの自然学を護ったアラ

ブ人よろしく──数十年がかりでドレスダウン・フライデーを毎日の習慣と化してしまったアメリカの代わりに、アメリカン・ファッションの伝統を護ってきたとする見方が一般化する。日本の消費者とブランドは、規範的な知識としてそのスタイルを保存し、絶滅から救うことによって、アメリカのファッションを二重の意味で”save”したのだ。

ファッション──とりわけアメリカン・ファッションにおける日本の卓越性は現在、世界中で広く認められている。それでもなおこの疑問は消えない。アメリカのスタイルはなぜ、どうやって、日本文化のなかでかくも高い地位を占めるようになったのか?

古典的なアメリカの衣類が最初に日本に上陸した過程を明らかにし、そのスタイルの日本版が世界中に影響をおよぼすまでの経緯を追った本書は、その疑問に詳細な答えを提供する。アイビー・リーグの学生たちの服装、ジーンズ、ヒッピー・ファッション、ウェストコーストのスポーツウェア、フィフティーズ・レトロ、ニューヨークのストリートウェア、そしてビンテージのワークウェアは、数十年をかけて日本に上陸し、日本社会の外見を一変させ、ブーメランのようにもどって来て、世界中のスタイルに影響を与えたのだ。

とはいえこれはこみ入った衣服のパターンや、デザインのコンセプトを論じた本ではない。この本が追っていくのは、アメリカの衣服を日本に導入した中心人物や、そんなアメリカのアイデアを日本的に咀嚼した若者たちの物語だ。変革の先導者となったのは多くの場合、プロのデザイナーではなく、起業家、輸入業者、雑誌編集者、イラストレーター、スタイリスト、そしてミュージシャンだった。こうした先駆者たちは製品の調達、技術的ノウハウの獲得、懐疑的な小売業者の説得といった高いハードルに直面し、しかもつねに親や警察、そしてアパレル業界に染みついていた旧弊さの一歩先を行く必要があった。しかし巧みな工夫といくばくかの幸運によって、彼らは自分たちの製品をティーンエイジャーの手に送り届け、莫大な利益を上げることができた。

アメリカのファッションは日本の男女両方の服装に影響を与えたが、より重大で、より一貫しているのは、メンズウェアに対する影響のほうだ。戦後に入って着物が廃れると、日本の婦人服はヨーロッパのデザイナー・コレクションを参照するようになった。対して日本の男性たちは、エリート的なキャンパスのワードローブ、タフなアウトドア志向、(サブ)カルチャー的なアイデンティティ、そしてハリウッド・スターの模倣に対する関心の高まりを通じて、ようやくファッションを嗜みのひとつとして受け入れるようになり──そうしたすべてがアメリカのよりカジュアルで、よりライフスタイルに根ざしたスタイルへとつながった。戦前における男性の服装がロンドンのサヴィル・ロウをお手本としていたのに対し、1945年以降は新世界の衣服が、ずっと抗いがたいビジョンを提供した。

第2次世界大戦後の日本社会の再建が、アメリカの主導でおこなわれたことを考えれば、日本のファッションが”アメリカ化”されたのも、ごく自然な流れのように思えるかもしれない。さらにアメリカ人は長年にわたり、自分たちのポップ・カルチャーこそが世界の中心だと信じてきた──東ヨーロッパ人が鉄のカーテンを引き剥がしたのは、ロックンロールとブルージーンズがほしくてたまらなかったからだ、とわれわれはみんないい聞かされてきた。日本人がボタンダウン・シャツやデニムや革のジャケットを愛してやまないことも、世界中で”アメリカ文化の流入(コカ・コロナイゼーション)”が進んでいることの、なによりの証ではないか。

しかし日本におけるアメリカン・ファッションの歴史を実地で調べてみると、物事はそこまで単純ではなくなる。日本における”アメリカ化”は、かならずしもこの国をそのまま偶像化することではない。日本が占領時代を脱すると、実際にアメリカ人に会ったことのある若者はほとんどいなくなり、日本のTV、雑誌、小売業者は、もっぱらマーケティングを主眼に置いて、アメリカ人の生活の、ひどく美化したバージョンをつくり上げた。日本の若者は多くの場合、ほかの日本人の模倣というかたちで、アメリカのファッションを採り入れた。たとえば1970年代、髪をポマードで固めた東京のリーゼント野郎たちは、エルヴィス・プレスリーよりも歌手の矢沢永吉を拠りどころにしていた。たしかにアメリカは日本のファッション・ブームに雛型を提供したのかもしれない。だがそれらのアイテムはじきに、オリジナルとは別物になっていた。この先で見ていく通り、日本がアメリカの文化を真の意味で吸収するためには、文脈の書き換えがどうしても必要とされたのである。

かくして日本がアメリカのスタイルを受け入れ、自家薬籠中のものとし、逆に輸出するようになるまでの物語は、文化がグローバル化していく過程の、大いに具体的な実例となる。地理的、言語的に孤立していたせいで、戦争が終わっても、日本には何十年か、西洋からの情報が届きにくくなっていた。だがそのおかげでアメリカの習慣がいつ、どうやって伝わり、なにがあってそれが社会構造の一部となったのかを、異例なほどたやすく、正確に辿っていくことが可能になった。グローバル化は混沌とした複雑なプロセスで、時がたてばたつほど文化的な糸が、余計に絡み合ってくる。最初の糸がいかにして輪をつくり、結び目になっていったかを辿るにあたり、日本のファッションの物語は、完璧なテストケースを提供してくれるのだ。

だがそれ以上に重要なのは、日本人がアメリカのスタイルの上に、奥深い、新たな意味を積み上げたこと──そしてその過程でオリジナルを護り、強化してくれたおかげで、双方が利益を得たことだった。この先で見ていくように、日本のファッションはもはや、アメリカの衣類の単純なコピーではなく、ニュアンスに富んだ、文化的にも豊かな独自の伝統となっている。アメリカから輸入された日本のルックスは今や、独自のジャンルを形づくっているのだ。わたしはそれを、”アメリカン・トラディショナル”を略した日本のスラングに倣って”アメトラ”と呼ぶことにする。アメトラのルーツ探しは、単に歴史的な記録を追い求める旅ではなく──なぜ日本のファッションが現

在のような動きを見せ、一般性のない、きわめて局地的な現象が、いかにして世界的な文化を形成するに至ったのかを理解するチャンスともなるはずだ。

※転載にあたり、図版の不掲載、改行などの体裁を変更しています。

AMETORA(アメトラ) 日本がアメリカンスタイルを救った物語

日本人はどのようにメンズファッション文化を創造したのか?

デーヴィッド・マークス 著 奥田祐士 訳

【目次】

イントロダクション 東京オリンピック前夜の銀座で起こった奇妙な事件

第1章 スタイルなき国、ニッポン

第2章 アイビー教――石津謙介の教え

第3章 アイビーを人民に――VANの戦略

第4章 ジーンズ革命――日本人にデニムを売るには?

第5章 アメリカのカタログ化――ファッション・メディアの確立

第6章 くたばれ! ヤンキース――山崎眞行とフィフティーズ

第7章 新興成金――プレッピー、DC、シブカジ

第8章 原宿からいたるところへ――ヒロシとNIGOの世界進出

第9章 ビンテージとレプリカ――古着店と日本産ジーンズの台頭

第10章 アメトラを輸出する――独自のアメリカーナをつくった国

謝 辞

注釈と出典

参考文献

索引

デーヴィッド・マークス

1978年、オクラホマ州生まれ、フロリダ州育ち。2001年にハーバード大学東洋学部卒、2006年に慶應義塾大学大学院商学研究科修士課程卒。日本の音楽、ファッション、アートについてNEW YORKER, GQなどに記事を書き、ウェブジャーナルのNEOJAPONISMEを編集。東京在住。Twitter @wdavidmarx

奥田祐士(おくだ・ゆうじ)

1958 年、広島生まれ。東京外国語大学英米語学科卒業。雑誌編集をへて翻訳業。主な訳書に『ポール・マッカートニー 告白』『ロビー・ロバートソン自伝』『スティーリー・ダン・ストーリー』『ヨット・ロック AOR、西海岸サウンド黄金時代を支えたミュージシャンたち』 などがある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?