Fragmental Image Game (B・C)

この論文は、IAMAS(情報科学芸術大学院大学)主催によるメディア表現学研究のプログラムの報告書内に掲載された文章に、加筆と図版を追加した改訂版となっている。(まだ整備中。順次更新していきたいと思う。)

https://www.iamas.ac.jp/report/artlabo-gifu-hashima/

A、B・C、D・Eの3誌の順に投稿しています。順にご覧ください。

B. モール/ホール /アネックス──パブリシティのためでしかない装置

<0 0 5 羽島シティホール>

1960年頃、全国的に公共施設の建設ラッシュが始まる。小さな地方都市において、町役場や市庁舎では図書館や博物館など、史料を保存する場所が整備されていなかった。

全てを賄うことはなくとも羽島シティホールにも、自然とその機能は付加されることになる。公民館や図書室、ミュージアム、資料庫などを含めた、高複合建築であった。その後、公共施設の整備が70年以降に進み、市庁舎建築は、より高度なサービスを整備した建築となっていく。

現在では、一斉に建てられた公共施設の寿命がきたことで、長岡市庁舎や武雄市図書館をはじめとしたモール的機能をもった高複合な公共建築がリバイバルしている。

<0 0 6 ホールからモール、コモンズの先へ>

羽島シティホールのような高複合な建築物は、大型デパートや商店街と共に、公共の福祉として補い合っていたが、モータリゼーションによるライフスタイルの変化によって、「コマーシャルストリップ」化したロードサイドと「モール」化した大型商業施設の風景がつくられる。

そんな職住が分離した殺風景なライフスタイルに対し、持続可能な暮らしの在り方を提案するモデルが近年現れ始める。「DragonCourt Village」(エウレカ、2014年)では、住居に対し離れのように、住人が自由に暮らしを改変できる住戸に帰属しないアネックスを設け、商業などが入ることで、居住者の関係を育み、来客を招き入れ、生活が他者、地域へと開かれる。トップダウンな都市に対する抵抗=ボトムアップな小さなスケールの経済圏であるといえる。

<0 0 7 パブリシティのための道具>

公共が大きく変わり始めている。近年、「住み開き」など建築を街へと開放する動きが広がっているが、元来、住宅=住むという概念にはいわゆる「衣食住」を超えた複合的な意図が含まれていた。この状態を栄久庵は「幕の内空間」とも言ったが、公共が共感を生み、広く伝わることで、動員され、空間が転回していくという、Publicityのための場となりつつある。その典型的な症状はプログラム過多による表層的なアレゴリーな状態であることだ(注5)。

遡れば、R・ヴェンチューリのSignやコールハースのJunkは、都市の普遍的な消費活動の現れが本来的な建築の存在意義なのだ、という宣言でもあった。昨今のアマチュアリズム(DIY)によるCafeがその例だろうが、馬場正尊の言う「工作的都市」はこの宣言と近しいだろう。60年代の状況主義のような、むしろ消費と接続しない場所で建築の生産はあり得ない。これらの通時的な建築のあり方を名付けるとしたら、パブリシティではないだろうか。

注5)「別のものを語る」という語意をもつギリシア語「allegoria」に由来する、修辞技法の一種。ある先行するテクストを別のテクストを通じて読み換える/再編する、という意味をもつ。アプロプリエーション/サイト・スペシフィシティ/非永続性/集積/異種混淆化といった作品の手法に見ることができる。

C. 都市、建築の道具、装置もしくは装飾

<0 0 8 ディスプレイのためのリノベーション>

ディスプレイへの介入について普段考えてはいても議論する経験はあまりないが、今回のプロジェクトでの議論を整理する中で4つの様相(編集、再現、更新、空洞)が浮かび上がった。

・編集(editing)について

「Materializing “Six Years”:Lucy R. Lippard and the Emergence of Conceptual Art」(Brooklyn Museum, New York, 2012-13年)。この展覧会は、ルーシー・R・リパードによる書籍”Six Years”をもとにしている。”Six Years”は、いわゆるコンセプチュアル・アートの注釈つき年表として、伝説化している。これに対し企画者は、アーカイブを活用し、この本に含まれるイヴェントや展覧会、プロジェクト、著作、指示書やアイディアに関する原資料を陳列することによって、非物質的表現とみなされるコンセプチュアル・アートを「物質」としてさらし、リパードが編纂した行為と記録の関係を再編集してみせた。

・再現(materialize)について

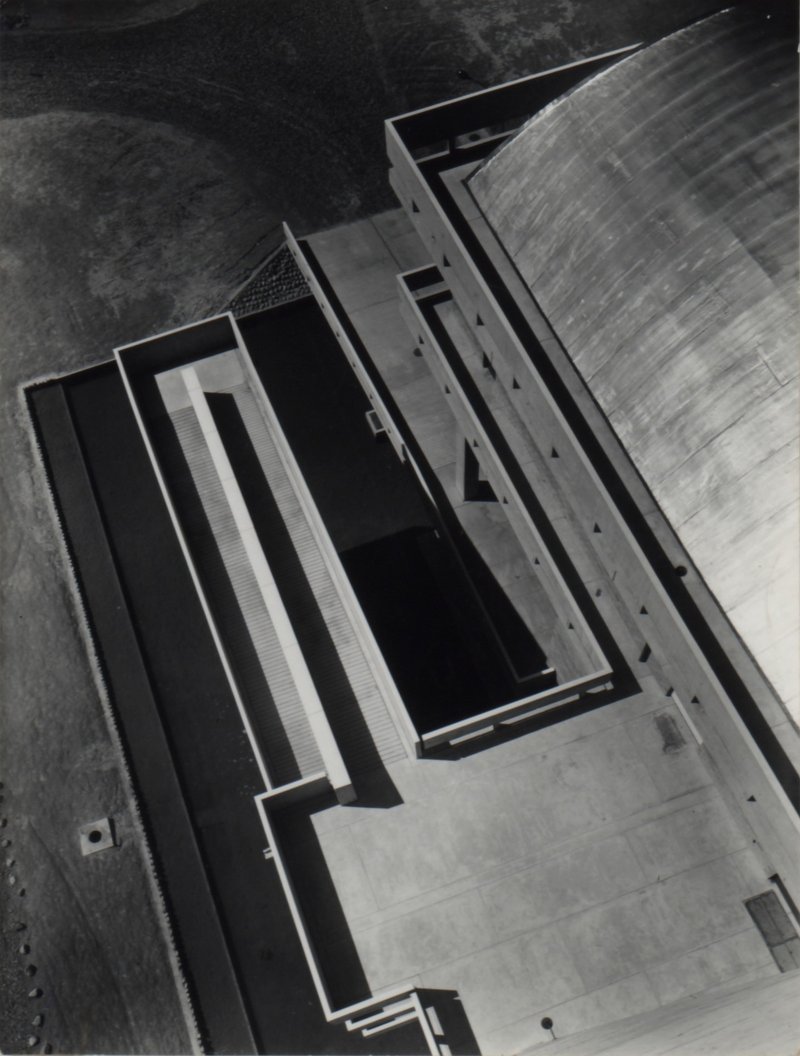

「When Attitudes Become Form: Bern 1969 / Venice2013」。過去の展覧会を再現する事例の中で、この展覧会にはレム・コールハースとトーマス・デマンドが展示企画・構成に関わっている点に特徴がある。写真や出品情報に基づいて作品の配置を忠実に考証しただけでなく、オリジナルの展覧会場とは異なる建築物で展示の再現が試みられているという点で、特殊な再現方法であったと言える。それは、作品やマテリアルを再現するだけではない、展示空間のアレゴリー的な再現の試みであった。

・更新(metabolize)について

「高嶺格:[大きな休息]明日のためのガーデニング1095㎡」(せんたいメディアテーク、2008年)。この展覧会では、目の不自由な案内人に導かれ、展覧会場を巡る。暗闇の中で視覚は遮られ、置かれているモノの意味は剥ぎ取られてしまう。鑑賞者は、解体された民家のモノの群をただ触る「触覚」に身を委ねることで、モノひいては空間の意味、認識が更新される。アートに対する接触(アクセス)を考えさせる展覧会。

・空洞(void)について

「現代美術への視点 連続と侵犯」(東京国立近代美術館、国立国際美術館、2002、03年)。

これは、展覧会自体というよりも、青木淳による展示計画に当てた言葉である。展示室の中にある空洞(void)と室(volume)を反転させることで表と裏、白と黒の意味が剥ぎ取られ、地続きに繋がり、フラットに作品が置かれる。この試みは、ホワイトボックスが延々と繋がる展示室に対する反逆ではなく、そもそも展示を「見る」ことについて、再考させられる。

<0 0 9 道具からみる都市>

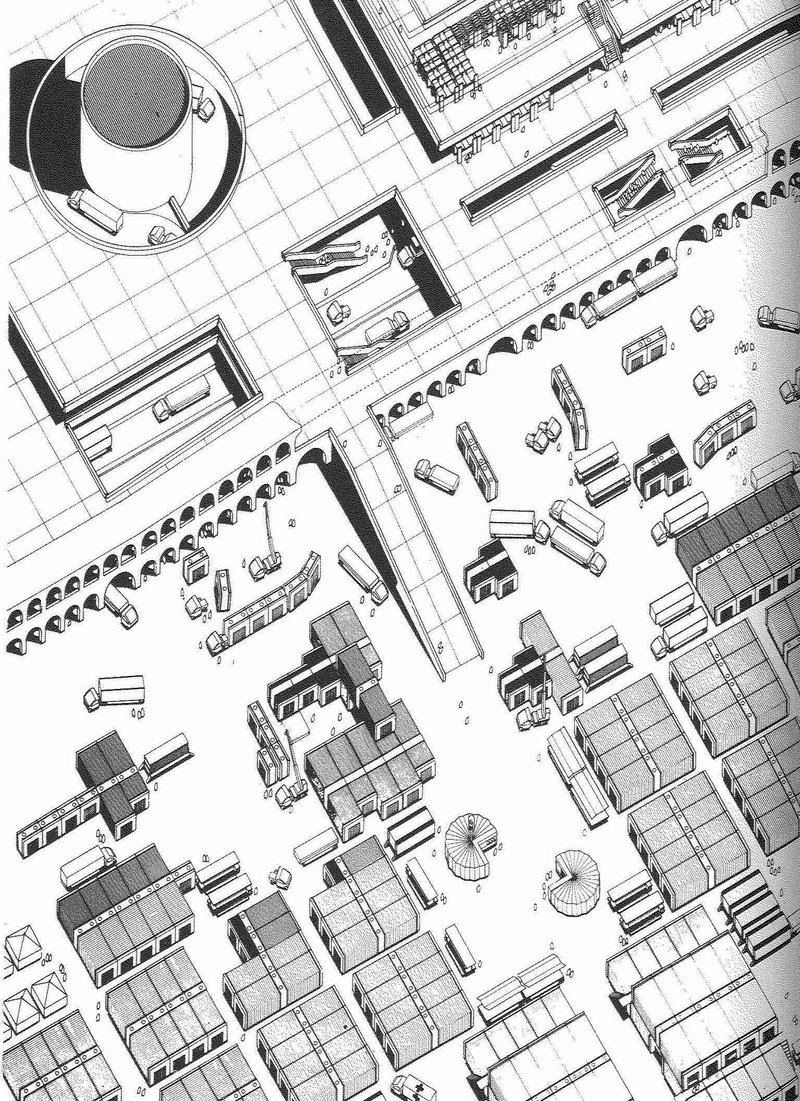

GK研究所の栄久庵は「都市の道具」の特質について、

①可動性、動具 ②場当たり的、アドホック ③雰囲気発生装置(アンビアンス・ジェネレータ)

を挙げる。また、道具の大きな分類として、手段的道具と表現的道具を与える。都市環境は、土木・建築・道具の3つのレベルから成り立ち、土木・建築と区別される特質として「可動性」がある。

道具は改善が容易であるいっぽうで、土木・建築レベルでは、動かせず改善も容易ではない。明治以来の近代化のスピードに比して、土木・建築レベルが変わらなさ過ぎた。変化しないままの前近代都市に、その容量を超える近代化のエネルギーが注ぎ込まれたとき、変わってその処理の任を受け持ったのが無数の道具であった。

都市の立体化、道路幅員の拡大、駐車場の確保など、本来ならば、土木スケールで解決されるべきところを、道具が変わって処理してきた。コールハースは後に「ジャンクスペース」という概念を提出するが、まさに場当たり的な処理による「ジャンク」な都市空間となっている。日本人の臨機応変性、場当たり主義が道具の本質を、ストリートにおいて過剰なまでに顕在化させている。混乱を生むいっぽうで、人の意思を直接に実現する担い手にもなり得る。

「羽島市」で言えば、例外ではなく列島改造の渦中にあった。圧倒的スピードでモータリゼーションに向けた交通インフラの整備が進んだ背景には、江戸時代に行われた、第一の列島改造としての「治水」整備がある。湿地帯であった地帯を三川に分流させ、輪中や水屋、掘田の風景が出来上がる。また、条里制によって農地として土地を整備することで軸線が引かれ、道や街がつくられる。戦後の第二の列島改造は、江戸の治水事業を改善しつつ、その軸線を利用することで、交通インフラが瞬く間に建設されたのだ。

坂倉準三による「羽島市計画」はその第二次列島改造以後のマスタープランであった。つまり、羽島は治水整備に始まり、土木的な整備が先行し、むしろ都市の道具が不足し、麻痺していた。それゆえに羽島シティホールは単なる施設としては完結し得なかった、といえる。

<0 1 0 境界をつくる装飾>

原広司は中心と境界をはっきりさせた、中世の都市構造に対し、集落の中心は曖昧であり装飾が境界をつくる、という。

「建築や道具から装飾を取り除くことは、それらの生産を容易にし、合理的にする。しかし、この論の核心は、装飾をすてることが、民族の境界を取りはずす効用をもつことにある。そのため、建築や道具が、普遍的に、境界を失った民族に滲透してゆく。装飾とは、境界であったのだ」(原広司『集落への旅』岩波新書、1987年、p114)

近代は「家」の境界、その他にも村、町、国など様々な境界を取り払った。近代建築は都市に限りなく開いていき、無装飾になった。

ただ、アドルフ・ロースの言う「装飾」への否定の意図は、必ずしも直接的な意味合いを持っていたわけではなかった。人間がもつ自由意志や身体的な恥じらいの隠し方の見せ方として装飾を捉えているのでは、という分析からも(注6)、郷土芸術や文化、階級の名の下にあった境界を取り払うことが論旨であったと考えることもできる。

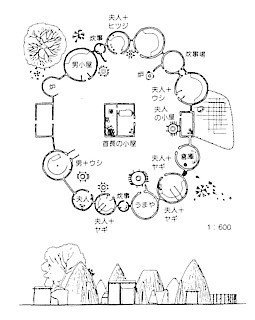

例えば、農夫によってつくられた農小屋には、合理と余剰が垣間見える。普遍的な素材の流用(ブリコラージュ)やプライマリーな機能による合理的な空間、個人の趣味や嗜好によってつくられる装飾としての余剰の空間が両立している。ロースの言う「装飾」はこれを指していない。言い換えれば、装飾によって集合が保たれるということもできる。

アメリカのフィラデルフィアに今も生き続けるアーミッシュの集落は、部族以外の人々と同じように都市の中に点在して暮らしている。そのために、注意深く制御された規模、規律によって調整された集合を保っている。その制御の中に特異な装飾が現れているのだ。

注6)「未来のコミューン」中谷礼仁

<0 1 1 都市のデバイス>

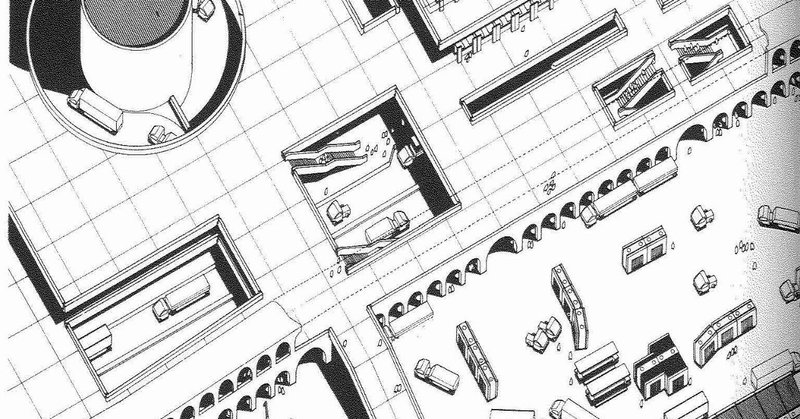

特に、GKの試みとして丹下健三と協働した、「メッカ巡礼地のための聖地ムナ計画」の都市全体から都市インフラとしての移動や巡礼、一時的なキャンピングのためのストラクチャ、道具の提案は巡礼という特殊な状況に対し、マルチスケールな装置(輸送機関、生活需品、営業、案内、供給、管理・安全、大量輸送)として設計されている。アコーディオン式のテントや案内所、パック式トイレなど、聖地巡礼のための4日間だけの都市プランでありながら、土木・建築・道具の一体的な計画として特質すべきものである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?